瀬戸内、そこに浮かぶ蒼の島

児島駅に着いた頃には、空は淡いピンクと水色の、マーブル模様をしていた。夢の中にいるみたいな、幻想的な空の色が駅の看板やバス停をふんわりと包み込む。

瀬戸大橋から見えた夕暮れにひとはしゃぎした後のわたしたちは、その光景を見て、また歓声をあげた。

「わ、綺麗。なんでこんな色してるんだろう」

「空がピンク色。東京じゃこんな空、滅多に見ないよね」

わたしたちの他に駅にいたのは、部活鞄を肩に背負った中学生くらいの少年と、ベンチに座るおじいさんだけだった。

当然そこには音もない。少し離れたところで彼が夢中でシャッターを切る、その音だけが辺りに響く。

高松を慌ただしく出発することになった数時間前、泊まる予定の宿への最終バスが18時であることを知ったわたしたちの視界は、一瞬真っ暗になった。

それまで、「初日は晩ご飯にお寿司を食べよう」と張り切っていたのに、最終バスがそんなに早い時間だったら、お店から宿に戻ることができない。

それ以前に、今からだと食事をしなくても、宿への最終バスには間に合わないかもしれない。

自分たちが置かれている状況を悟ったわたしたちは、お寿司に対して膨らんだ気持ちをなだめながら、児島駅行きの快速に乗り込んだ。

「仕方ない、今日はコンビニでお酒とおつまみでも買って、部屋で飲もう」

「お部屋、写真で見た感じだと素敵だったし、それはそれで楽しいよ、きっと」

そう言って、無理やりテンションを上げながら空いていた席に座る。

けれど、車窓から見える瀬戸内海の水面の煌めきと、夕暮れ時に刻一刻と変わりつづける空の色や雲の形を眺めているうちに、落胆した気持ちは少しずつ和らいでいった。

四国と中国を結ぶ瀬戸大橋を渡る電車が少しずつ岡山に近づいていくうち、「ああ、これから旅がはじまるんだな」と、その日も終わる頃になって、ようやく実感が湧いてくる。

数ヶ月前、昨年一緒に瀬戸内に行った友人から、「瀬戸内でこんな素敵な宿を見つけたの」と、今回泊まる宿のことを教えてもらった。

ホームページには、ホステル・アパレル・カフェの複合施設とある。「想い、浮かべる」場所、というコンセプトに、一瞬で心惹かれた。

ページの下の方には、「未来に泊まれる宿泊券」というものがあった。その中の「瀬戸内の海辺で本を片手にまどろむ宿泊券」というプランに完全に心を掴まれて、友人と別れた帰り道、ほとんど何も考えず、チケットの購入ボタンを押した。それは、ほとんど一目惚れに近かった。

チケットの枚数は、2枚。確認はしていなかったけれど、前からずっと「瀬戸内に行ってみたい」と話していた彼を、この機会に誘ってみようと思った。この宿のことを伝えたら、きっと彼も「いいね」と言ってくれるだろう。なんとなく、そう思っていた。

宿の近くのバス停で降りた頃には、辺りはもう漆黒の闇に覆われていた。

街灯なんてほとんどない、海沿いの道。

そこで明かりといったら、遠くに見える瀬戸大橋の橙色の光か、遠くでぼんやり輝く月くらいだった。

躓かないように気をつけながら、慎重に歩を進める。穏やかな風に乗って、微かな潮の香りが鼻先をかすめる。

少し歩いた先に、その宿はあった。

事前に何度も写真をみていた可愛らしいふたつの看板と、その右手にある坂道。深い緑の木々がしなやかに、トンネルのような形で葉を伸ばしている。

最後の力を振り絞って、疲れた身体とスーツケースを引きながら登った先には、黄色い灯りが漏れる部屋の窓が見えた。そこから人の笑い声と、ウクレレの軽やかな音色が聞こえてくる。

漆黒の海に浮かぶ、小さな島みたい。

人工的な光がまったく入らないその場所に佇む宿は、海の上にぽっかりと浮かぶ、小さな島のように見えた。

縦長の窓がはめ込まれた木の扉を開けて中に入ると、ドライフラワーの懐かしいような甘い香りがふわっと漂ってきた。

お行儀よく玄関に並べられたデニム地のスリッパに足を入れ、受付を探しにいく。

さっき人の声がした、明るい部屋を見つけて覗いてみると、「あっ、宿泊のお客様ですね」と笑顔が爽やかな男性が、わたしたちを出迎えてくれた。

チェックインのための用紙に記入をしていると、受付の男性が思いがけないことを口にした。

「もうお食事はされました?もしまだでしたら、これからみんなでお寿司を食べに行くんですけど、ご一緒にどうですか?」

その言葉に、思わず顔を見合わせる。それは、わたしたちにとってこれ以上ないお誘いだった。

数時間前に泣く泣く諦めた、あのお寿司が食べられるなんて。頭の中で、お寿司が乗ったお皿がくるくると回りはじめる。

お互いの意思もろくに確認せず、ほぼ反射的に「食べてないです、行きます!」と即答する。さっきまで疲れきっていた身体が、みるみる元気を取り戻していくのを感じる。

急いで部屋に荷物を置いてロビーに戻ると、宿のオーナーの男性と、他に宿泊していたらしい男性と女性が、わたしたちを待っていた。

全員、わたしたちとさほど年齢も変わらないようにみえた。安心したのと同時に、なんだか不思議な感覚になる。

初対面で同世代の人たちと、これから寝食を共にすることになるのか(部屋は違うけれど)。なんだか合宿に来たみたいだな、と思った。

「じゃあ、行きましょうか」

にこやかなオーナーの車に6人で乗り込んで、お寿司屋さんを目指す。

まだろくに挨拶も交わしていないのに、暗闇を走りながら、わたしたちはこれから行くお寿司屋さんのネタの話や、瀬戸内の島の話なんかをわいわいと話した。

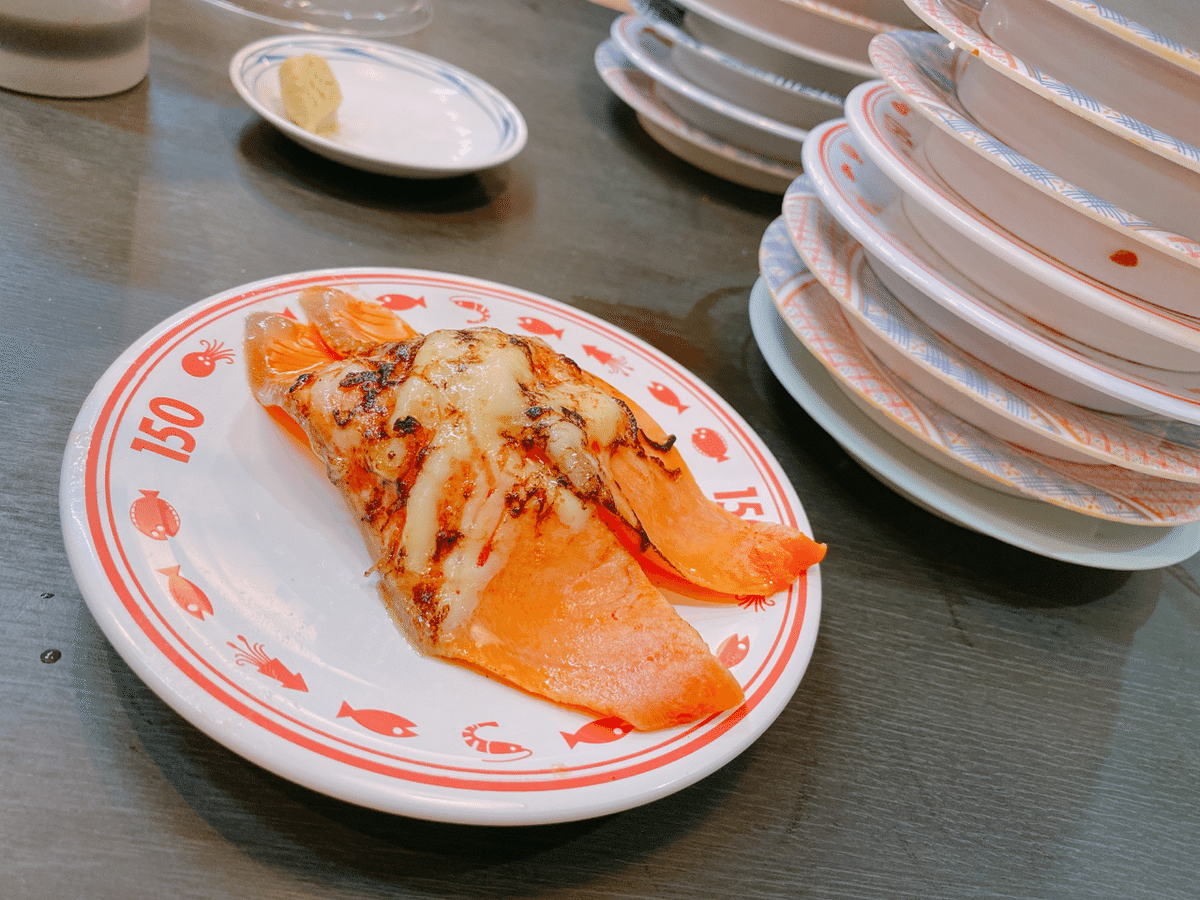

お寿司屋さんはいかにも地元のお寿司屋さんという感じで、連休中だったこともあってか、小さい子供を連れたファミリーで賑わっていた。

ボックス席になんとか6人でぎゅうぎゅうになって座り、壁に貼られたメニューを忙しなく見回しながら、食べたいものを注文していく。

まだ会って一時間も経っていない人たちと肩を並べて地元のお寿司屋さんでお寿司を食べていることが、なんだかとても可笑しかった。

お寿司のネタはどれも東京の回転寿司とは比べ物にならないくらい大きく、新鮮で、食べたことのない味ばかり。

何より、どれもほぼ100円、高くても150円という価格が、本当に信じられなかった。

勢いよくお寿司を平らげて、また暗闇をオーナーの運転で走る帰り道、ようやく初対面の彼らの素性をなんとなく把握することができた。

それでも、自己紹介をちゃんとしたわけではないので、詳細まではわからない。

だけど、なんだかここでは詳細なんて知っても知らなくてもどちらでもいいような、そんな気分になっていた。

「あ、瀬戸大橋がライトアップしてる!」

「ついこの間までは、ライトアップは休日だけだったのにね」

「へえ、そうなんですね。あれ、ライトアップだったんだ」

海の向こうできらきらと輝いている瀬戸大橋を眺めながら、みんなで宿までの急な坂道を登る。

そういえば、昨年瀬戸内に来たときは、あんまり夜の瀬戸内を見ていなかったなあと思った。

部屋に戻ってその控えめな夜景を見つめながら、

「お寿司、本当においしかったねえ。イワシが感動的なおいしさだった」

「まさか、初対面の人たちと一緒に車に乗ってお寿司食べに行くことになるとは思わなかったよ。びっくりした」

ふたりで口々に、驚きと興奮と喜びが入り混じった感想を言い合う。

ホステルとゲストハウスの違いもよくわからないままこの宿を予約して、2人で行っても大丈夫かなと内心少し心配していたけれど、ここなら大丈夫、というかむしろ大正解だったかも、と密かに思った。

なんていうか、距離感が、ちょうどいい。

ここにいる人たちは、「宿の人」や「お客さん」以上の、友達みたいな家族みたいなあたたかさと親しみやすさがある。一方で、それを誰にでも強要するわけではなく、扉をノックした人に対してはいつでもそこを開けてくれるような、そんな安心感があった。

それは直接的な会話のやり取りだけじゃなくて、宿の空間のつくりや些細な決まりごとからも、なんとなく感じていたことだった。そんな絶妙なバランスが、わたしにはとても心地よかった。

あまり社交的ではなく、初対面の人と話すのが苦手な彼のことが少し気にかかっていたけれど、ここならきっと、大丈夫だろう。

ふと気づいて横をみると、よほど疲れていたのか、彼がもう布団の上ですやすやと寝息を立てていた。

さっきのお寿司の味を思い出しているのか、口がもごもごと動いている。

暗闇の向こうから聴こえる波音を聴きながら、今日からはじまるここでの日々に、想いを馳せた。

-------------------

物語に登場したのは、岡山県児島にある、デニムを基調としたホステル・アパレル・カフェの複合施設DENIM HOSTEL floatさん。

わたしは今回の滞在でここがすっかり気に入ってしまい、「次はいつ遊びに行こうかな…」と、わくわくしながら次に伺える日のことを妄想しています。

いいなと思ったら応援しよう!