長沼日本みつばちの会

令和元年台風19号により千曲川の堤防が決壊し、濁流にのまれた信州長沼地区。

2階近くまで浸水しました。

当然日本みつばちの巣も泥だらけのはずです。

それまでたくさんいた日本みつばち🐝も見られなくなってしまいました。そこで、長沼に日本みつばちを復活させ、長沼を元の姿に戻したいと願い長沼日本みつばちの会を発足することにしました。

活動スタート

令和3年の冬、濁流のためそれまで暮らしていた場所が泥まみれになってしまった日本みつばちに、巣を提供したいと考え、巣箱作りから会の活動をスタートさせました。20名ほど参加して2つずつ重箱式巣箱を作りました。

コロナ禍でみんなマスクしています。

春になり、巣箱に蜜蝋を塗ってから各自思い思いの場所に設置し、日本みつばちが入居してくれることを待ちまた。

その後、会の活動としては巣箱を設置する前のミツロウ塗りや情報交換を継続したり、ビービーツリーや蕎麦、菜花などの蜜源や日本みつばちを誘引するキンリョウヘンも育てたりしています。また、他の団体の日本みつばち研修会にも参加させていただき、その内容を伝達しています。

日本みつばちの入居状況

令和3年には、ありがたいことに一つの巣箱に入居し冬を越えることもできました。さらに令和4年には、他の巣箱に入居したり、りんご畑の木のうろにも入居しました。

足には花粉がついています。

しかし、令和5年には、残念なことにオオスズメバチに襲撃され逃去した群や夏の高温のため巣が落ちてしまった群もありました。

オオスズメバチ対策として、春の女王蜂捕獲とスモンを小さくしました。

日本みつばちと西洋みつばちでは、このせん風の体の向きが逆になります。

高温対策として、巣箱の上蓋の上に、すのこ・発泡スチロール・トタンをのせました。さらにその上をヨシズや寒冷紗でおおい、日光の影響を受けにくくしました。

はちみつ🍯がとれるようになりました

令和6年になると順調に成長した群からははちみつがとれるようになりました。災害のあと自然も復活してきてとても嬉しくなりました。たくさんとれたので販売することになりました。食べてみると日本みつばちの群によって、はちみつの味が違うことがわかりました。そこで、販売にあたりどこの群かわかるようにすることにしました。

A群---千曲川堤防近くの大きなクルミの木の下(令和5年春は2群でしたが、1群がオオスズメバチのせいで絶滅)

巣の様子を見るために下段の戸を開けています。

を

B群---自宅近くの農業用倉庫横

C群---自宅の土蔵そば

販売の瓶のラベルを見て、例えばA-1と表記されていれば、A群の1番上の段から採蜜したということです。

様々な味を比較して楽しんでもらいたいと思います。

採蜜方法

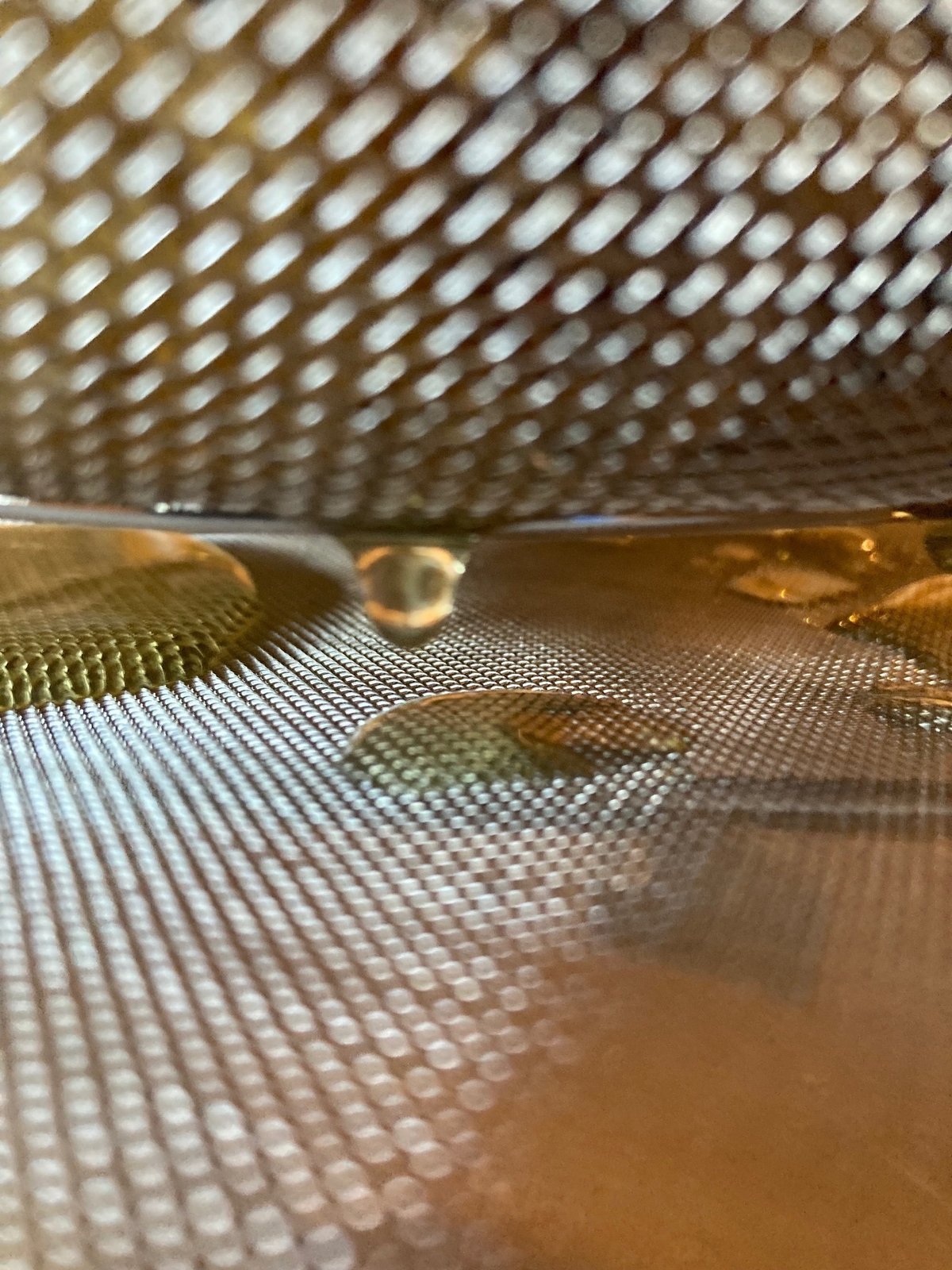

タレ蜜で集め、フィルターでろ過しています。巣の蜜蓋をパン切り包丁で切ってから、ザルの上にのせておき、大鍋に垂れてくるのを1日ほど待ちます。

令和6年6月の金太郎さんの講習会でステンレスは味が落ちると教えていただいたので、プラスチックの道具に変更しました。

その後、大鍋に集まったハチミツをろ過して瓶に詰めます。

上から押し潰したり、遠心分離機で絞ったりすることをしていないので、巣のカスなどの混入が少なくなります。

蜜🍯が垂れたあと巣板は、冷凍しておきます。ミツロウを作ったり、来春の誘引に使ったりします。冷凍しておけば、例えスムシがいても死滅します。

ザルに残った巣板のカスを置いておくと、下の写真のようにどこからかみつばちが来て、干からびたようになります。ザルについていた蜜は無くなります。

はちみつの瓶詰め

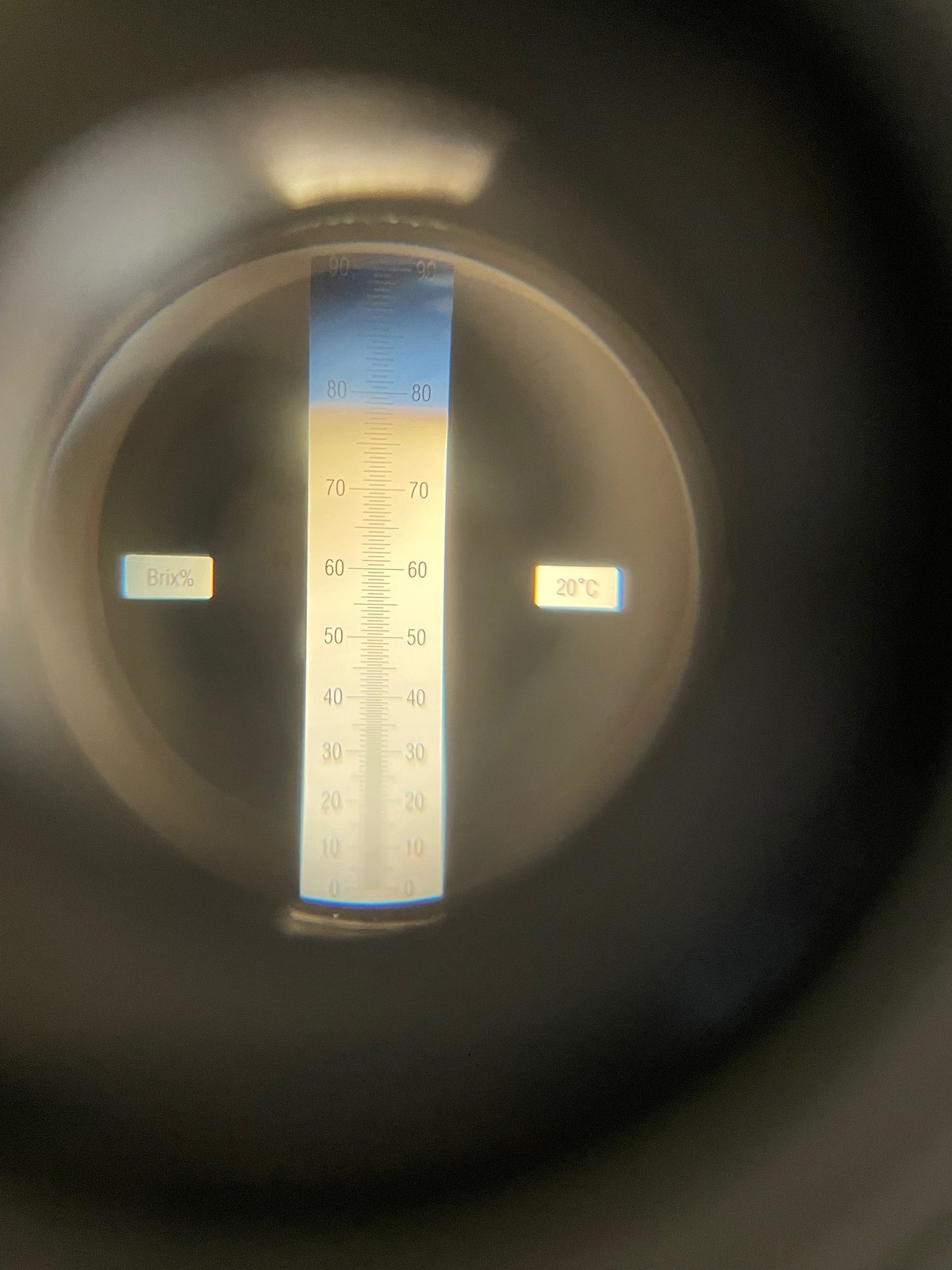

まず糖度計で糖度を測定します。

糖度が低ければ、衣装ケースに除湿剤と一緒に入れておき水分を抜きます。

真ん中の列は発酵しています。

糖度が上がったところで瓶詰めして冷暗所で保存しています。

発酵したはちみつも美味しいですが、瓶詰めして発生した二酸化炭素で破裂すると困るので店頭での販売はしません。食べてみたい方は連絡をいただければお分けします。

販売場所

アグリながぬま

住所 長野市穂保274-1

電話 026-295-1093

食品衛生責任者の資格も取りました。

インスタグラム始めました

みつばちの様子を見ていただけるように、インスタグラムも始めてみました。ご覧ください。