OJTやってみました(2回目)

はじめに OJTとは…

OJTとは…

OJTとは On the Job Training (オンザジョブトレーニング)の略で,職場の上司や先輩が,部下や後輩に対して,実際の仕事を通じて指導し,知識,技術などを身に付けさせる教育方法のこと。

●若い先生からお願いされました

1月上旬に、2年目のY先生から

あや先生にお願いです。今年も若手研修で講師をしてほしいんです

と言われました。

私の学校では、若い先生たちが中心となって放課後に

研修会を行っています。

メンバーは教員1~4年目の先生たち。

大体40分ほどの研修会を行っているようです。

その研修の一環として、

学校での先生たちに教育実践を聞いたりしている…らしいです。

(とはいえ、私もあまり参加したことがなくよくわかっていないという💦)

実は私、昨年もやってみたんです。このOJTとやらを。

私にとっては人生初!のOJTでした。(下記に記事を掲載しています)

この時は、読み聞かせ・ゲーム・道徳プラン(読んで紹介)・マッキーノ…などを紹介しました。

(よく40分でこの内容を盛り込んだな…と今は思います)

さて、今年に話を戻します。

Y先生に

今年はどんなのがいい?今年初めて参加する人もいるから、昨年と同じようなのをしたらいいかな?

と聞くと、

それでもいいですけど…できるなら違うのがいいなーって…

と言われたので、

「わかったー。じゃあなんか考えとくね」と話しました。

●とはいえ何やる?

話が変わりますが

1月19日にnote「たのしい教師生活をはじめよう」主催で、

無料イベント『ステキ教育話を聞く』Vol.3 ワタシたちの教師生活が「たのしさ」で大変革!!を行いました。

このとき、鈴木健太さん(東京・小学校)も OJTをやっている という話を聞いたんです。

「どんなことをやっているんですか?」と質問してみたら、

「仮説実験授業を紹介もしてますよ」と教えてくれました。

それを聞いて、

「おお!仮説実験授業を先生たちに紹介できるのっていいなー」なんて思っていました。

しかし、わたしの研修時間は40分…。

連続研修でもないですし、その時間で終わらせなければなりません。

そして、授業書(仮説実験授業で取り扱うテキストのようなもの)を紹介した時、時間がが足りず途中で終わっちゃうってのも、

逆に私が消化不良を起こしそう。

だってやっぱり…仮説実験授業は最後まで受けてほしいなー

なんて思っちゃいますし…。

うーんどうしよう

と考え、

よし。ここはあまり欲張らず、40分で終わる授業プランにしよう。道徳プランがいいかな?

そして時間が余ったら国語の教科書単元・物語文や伝記、説明文などで行っているカード作成について紹介しよう。

と研修の流れを決めたのでした。

そんなこんなで、やりたい授業プランを印刷。

感想フォームも用意し、研修日当日を迎えました。

1月30日(木)・参加者は7名。

若い先生たちがほとんど。

忙しい時に7名の方々がきてくれるなんて…ありがたい泣

●実際に紹介した内容その1 道徳プラン〈ともだち〉

今回は、道徳プラン〈ともだち〉を行いました。

こちらは、

原文・山路俊英さん(東京・ルネサンス高校)

プラン化・峯岸昌弘さん(群馬・小学校) したものです。

編者前書きー峯岸昌弘

このプランは、山路俊英さんのエッセイ「ともだち」をもとに低学年でも実施しやすいように、文章の途中に問題を挟んでプラン化したものです。

このお話は、ざっくり紹介すると‥‥

信頼できる友達とはどんな友達なのか?

そして最後には ビートたけしさんの詩を読んで予想する というものとなっています。

どの学年でも対応できる授業プランだと思います★

〈ともだち〉は『生きる知恵が身につく道徳プラン集』にまとめられています。(授業プラン・道徳指導案も掲載。下記をクリックしてみて下さい)

先生たちも〈ともだち〉のお話の内容に入り込んでくれて、研修を進めることができました。自分の予想と結果が違っていた時には「えー!」っと声をあげたり。

うふふ。まるで子ども達と一緒に授業をしているかのようです。

(補足)道徳プランとは…

道徳プランって?と思われる方もいると思います。

仮説実験授業研究会では、

「たのしく・生きる知恵が身につつく」道徳の授業プランを作成しています。

様々な学年でもたのしく学べる教材として使えるよう実験授業を重ねて作られているもの。

ですから安心して授業をすることができます。

仮説社からも、道徳授業プランの本がたくさん出ています。

(仮説社オンライン・たのしい授業プランに掲載されています)

また、授業どうやって進めるの?

という方もいらっしゃると思うので、

授業プランを使った授業の進め方を下記に掲載してみました。

(『生きる知恵が身につく道徳プラン集』12~13ぺの内容を参考にしています)

はじめに 授業プランを印刷

プランを印刷します。

原則として、プランの中の(問題〕や〔質問〕のあとは、答えがわからないようにページを変えてありますので、1枚の紙に複数ページ印刷して、設問の答えが分かってしまわないように印刷してみてください。

大きさは自由。

ちなみに私は、学年関係なくほぼA5サイズで印刷しています。(あ、でも1年生ではB5サイズにしていた気も…)

●授業の進め方

①プリントを配る

印刷したプリントを一枚ずつ・または問題や質問までを配り、教師、または子どもが読んで進めていきます。

②選択肢を選んで予想する

質問や問題になったら予想を立て、自分が選んだ選択肢に 〇をつけてもらいます。

その時、教師は黒板に選択肢を書き(ア、イ、ウなどの記号だけでよい)、どこに予想したのか、順番に手を挙げてもらい、黒板に人数を書き入れます。

③理由・討論

なぜその選択肢を選んだのか、理由を言いたい人がいたら、発表してもらいます。 いなければそのまますすみます。

私はよく、予想の人数が少ない人から理由を聞く(もちろん「なんとなく」と答えるのもオッケー。絶対に理由を言う・言わなければならない ということはしていません)

その理由を聞いたあと、「理由を聞いて質問などありますか?」と聞いています。特に質問がなければそのまま進みます。

④予想変更

次のお話のプリントを配る前に、予想変更したい子を確認します。なぜなら、③で友達の意見を聞いて「やっぱり予想変えたいな」という子もいると思うので。もしいたら、変更した人数を黒板に書きます。

⑤結果を読む

プリントの続きを配り、読んでいきます。

私はプリントを配る前に、「じゃあ、結果は‥‥」と言いながら選択肢に〇をつけることもすることもあるかな?子ども達が「当たれ当たれ…」と祈りながら見ているときもあるので。これはどの学年でも同じですね笑

①~⑤を繰り返して、最後まで進みます。

そして、最後に感想を書いてもらっています。授業を受けた子達の授業の評価・気持ちが感想を書いてもらうことで分かるので…。

プリントは、終わり次第ホチキスでとめて製本、または事前にパンチで穴をあけて紐で閉じる などでもオッケーです。

ダイソーに書類整理ファスナーも売っていますので、それで紙をまとめてもいいと思います。

●実際に紹介した内容その2 国語の授業でカード作り

こちらは、私がよく国語の授業で行っているカード作りについて です。

私の勤務している自治体の国語教科書は光村図書。

光村図書の物語文や伝記、説明文などの「ふかめる」段階で、文章を書いて友達と交流しあう というのがよく書かれています。

それについて、8つ切り画用紙を半分に切った紙に文章をまとめて、友達と交流しているよ ということを紹介しました。

これは、以前の学校で国語の研究をしていた際、

講師である福岡教育大学附属福岡小学校・大村拓也先生に教えてもらったもの。

その時の研究授業は『たずねびと』(光村図書国語5年・朽木祥 作)でしたが、

その後も5年生では

『やなせたかし―アンパンマンの勇気』(光村図書国語5年・梯久美子 著)

『大造じいさんとガン』(光村図書国語5年・椋鳩十 作)でも作成してみました。

また5年生以外でもカード作りを行った単元(6年)では、

『やまなし』(光村図書国語6年・宮沢賢治 作…『イーハトーブの夢』(畑山博)も含む)

『鳥獣戯画を読む』(光村図書国語6年・高畑勲 著)

『ぼくのブック・ウーマン』(ヘザー・ヘンソン 作)

『「考える」とは』(鴻上尚史・石黒浩・中満泉 著)です。

具体的にその内容を伝えられたら‥と思い

例えば、光村図書国語6年『鳥獣戯画を読む』(高畑勲)で紹介します。

この学習の目標は

「自分の考えを伝えるための、筆者の工夫をとらえ、効果的だと思ったことを友達に伝えあう」となっています。

ですから、まとめる段階で筆者の工夫で効果的だと思ったことを理由とともに書いていきます。

それを画用紙のカードに書き表す というもの なのです。

(その時根拠となる文も書きます。題名・イラスト・書き方は結構自由)

そして、交流するときはこのカードの内容をすべて覚えるのではなく、自分が一番伝えたいことをメインに交流していきます。

交流後、フォームで評価と感想をとっているのですが、

授業の評価も高く

感想にも、

僕は自分が書いた2つの絵を分ける事によって生まれることについて詳しく知ることができた。

筆者はいろいろな工夫「文末を変えたりしたり、表し方を変えた。」をしていた事がわかった。みんなの発表を聞いて筆者は読者の皆様に読んでもらうために、文章をわかりやすくしていた。(評価5)

今回も書いてみて、前よりもっと筆者が伝えたいことについて読み深めることができたしこの文章を通して筆者の表現の工夫についても気づくことができました。

文末の「〜〜かな。」「〜〜だろう。」という筆者の工夫について書いている人が多かったけど、1人1人こうすることによってこういう効果がある、筆者はこう表現したかったんじゃないかなど、工夫した理由や汲み取り方が違って面白かったです。

個人的にMさんのカードが筆者の一文を通してこれを伝えたかったんじゃないか、文末を工夫することで柔らかい印象を与えることができる、など自分で考察してまとめているのがいいと思いました。(評価5)

と書いてくれています。

これは‥どの単元でも汎用性があるのでは?と思い、

紹介してみました。

紹介後、

5年生の先生は、「今度『大造じいさんとガン』をするので、それでやってみたい」という話をしていました。

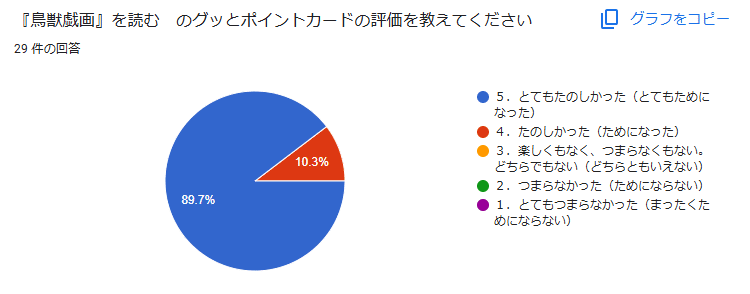

●感想と評価

研修終了後、感想と評価を書いてもらいました。

評価はこちら

感想はこちら

大人でも楽しく考えることができたので、自分を振り返ったり気持ちを考えたりするのが苦手な子どもも楽しめる道徳プランだな、やってみたいと思いました。またこのプランだと、友達と考えを比べたくなるのもいいなと思いました。

国語のカードも、書くこと自体に苦手意識があったとしても、自分に合ったスタイルやペースでできるところがステキだなと思いました。やってみます!ありがとうございました😊

1番どのように授業をすればいいのかわからないのが道徳で、いつも元気な子どもたちも道徳になると死んだ魚のようにシーンとしてしまいます。

毎回同じ子どもが発表をして、道徳ノートも1.2行しか書けていない子や空白で出す子もいて、先生方の授業を参観させてもらって同じようにしてみたことがありましたがあまり変わらず毎週道徳の授業をするのがすごくつらいと思ってしまっていました。

今回道徳プランを体験してみて、こんなに道徳が楽しいなんて思いませんでした。

正解だと嬉しいし、不正解でも答えに驚いたり面白かったりしてもっとしたいと思いました。

クイズ形式だったので考えを文で書くのが苦手な子どもでも楽しく授業に参加できると感じました。

実際に道徳プランの内容から選んでやってみたいです!! ありがとうございました。

今日の教材は自然と子どもが考えたくなるような質問だし、友達がなんでそう考えたのかも聞きたくなるもので、自然にお互いに考えを伝え合う場面ができそうだなと思いました。

最後のビートたけしさんの詩も今回の教材を考えた上で考えると、より深まる感じがして面白かったです。 細かく、ここで子どもたちに意見を聞くとか、手があがらないときはこうするとか、をあや先生が教えてくれたので、自分でもできそう、やってみたいと思えました!

また、国語のカードもやってみたいと思いました。

私自身も子どもたちに書かせることが多いけど、やらせてる感が強くてもう少し子どもたちが書こう!って思える方法はないかな〜とぼんやりと思ってたので、大造じいさんとガンでやってみたいなと思いました!

また教えてください! ありがとうございました!

さいごに

昨日の帰り際に、研修を受けてくれたA先生から

本当に楽しかったです。道徳が苦手で。

あんなにたのしく道徳ができるなんて!と思いました。

本を買います。ありがとうございました。

と言われました。

若い先生たちも、「たのしい授業」を知りたいんだなぁ…なんて思っちゃました。

1時間でもいいので、子ども達と

たのしい時間を共有してほしいなと思っています。

というわけで、人生2回目のOJT、無事に終わりました!

(おしまい)

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?