江戸時代とはどんな時代? 伝説的キャラクターと妖怪から垣間見る江戸時代の空気

今回は結論から入ります。

江戸時代とはどんな時代だったのか?

天下泰平の環境下で「憂き世」が「浮き世」へと移り変わっていった時代

物語や舞台作品において神仏と人間との結びつきが薄らいでいく時代

そして世の人たちが妖怪をあまり信じなくなってもっぱらキャラクターとして楽しむようになった時代

江戸時代の人たちはおそらく中世の人たちよりもわれわれ現代人に近い人たち、そしてわれわれ現代人が考える「日本人」のイメージの土台となった人たち。そんな人たちを生み出していった時代

さて、今年(2025)の大河ドラマは蔦屋重三郎(1750-1797)が主人公。今年1年で江戸時代の文化がどれだけ話題になるでしょうか。そろそろ歴史のトピックが戦争・政争偏重な状況から脱してほしい気もするんですが…

1.あの有名な妖怪浮世絵の題材について

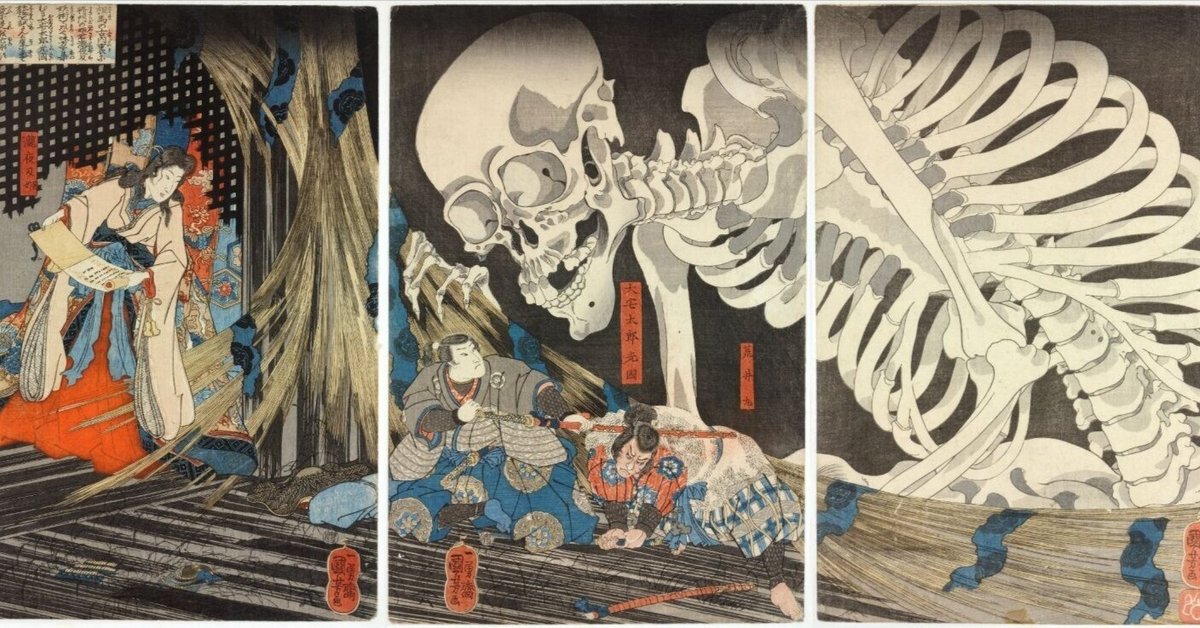

↑の画像は有名な歌川国芳(1798-1861)の「相馬の古内裏」。現在では妖怪「がしゃどくろ」を描いた作品としても知られていますね。もっとも「がしゃどくろ」という名称が生まれたのは1960~70年代ですが。画面向かって左にいるのが近年フィクション作品などで名前を見かける機会が増えている平将門の娘(とされる)滝夜叉姫。

この絵の舞台は平将門が本拠地としていた地、彼は「新皇」を名乗ったので「内裏」という名称が使われているのでしょう。一方で将門が滅亡した後にこの地が放置されたので「古内裏」、そして化け物が出没する廃墟と化している…という設定。

この平将門の本拠地があった場所は茨城県の守谷市などが有力な候補に上がっていますが、ほかにも諸説あり。

で、この絵ですが蔦屋重三郎とも縁が深かった山東京伝(1761-1816)の読本作品「善知鳥安方(うとうやすかた)忠義伝」でのワンシーンを描いたものです。挿絵ではなく、この読本作品にインスパイアされて描かれた独立した作品といったところでしょうか。

この「善知鳥安方忠義伝」の挿絵にもけっこう面白いものがあるので今回ちょっと取り上げてみることにしました。

1-2.忍者ヒーロー、ジライヤ参上! そのルーツについて

残念ながら現代語訳がなく、わたくしもあらすじしか知らないのですが(苦笑)、平将門の遺児である平良門と滝夜叉姫の姉弟が父の無念を果たすべき戦いを挑む…という筋書き。このメインプロットに一見何の関係もなさそうな青森市発祥伝説とも言われる善知鳥安方の伝説(後述)を組み合わせたものらしい。

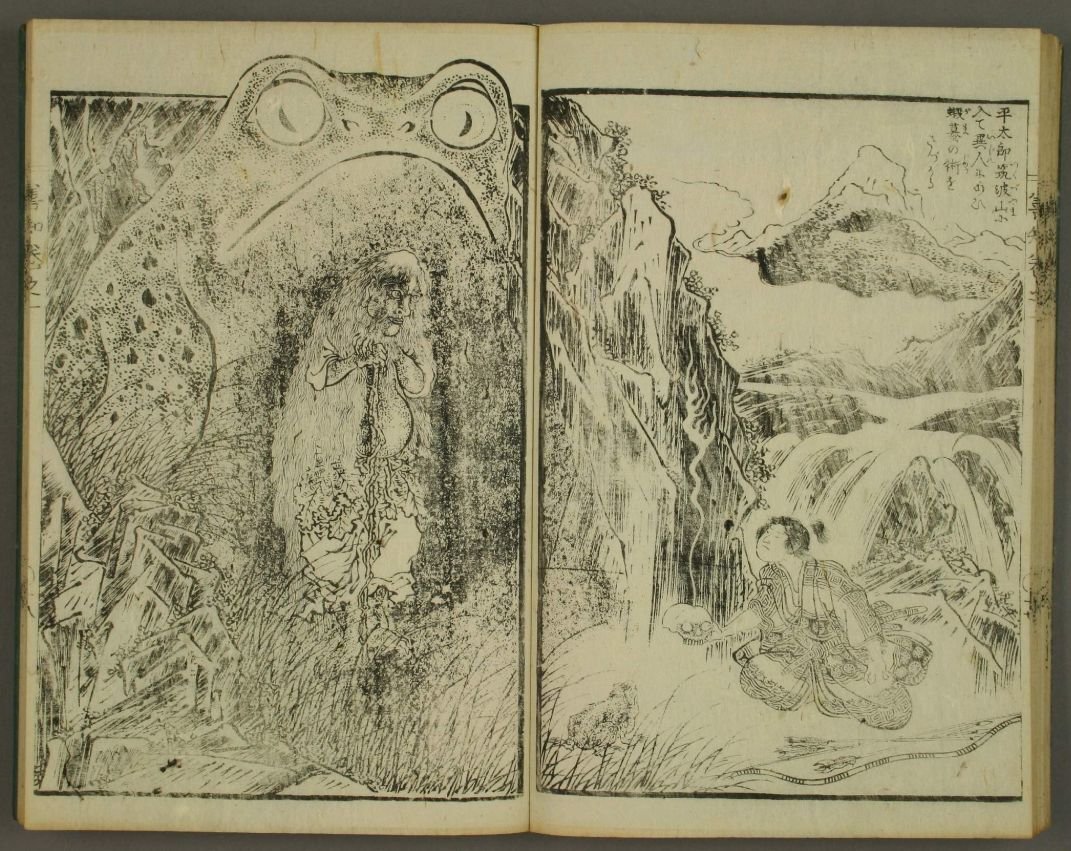

面白いのは良門が筑波山中に住む仙人(肉芝仙人)から神秘的なガマの術を授かるシーンが出てくる点で、この授かった力を使って敵と激しい戦いを繰り広げていくことになります。そんな場面がクールな挿絵で描かれているのが↓の画像

これらの画像を見て多くの方は伝説の忍者、ジライヤ(自来也/地雷也/児雷也。以下自来也で統一)を連想するのではないでしょうか?とくに登場人物紹介の良門の絵はもろに自来也を思わせます。ちなみに自来也の世間でよく知られる基本的なビジュアルイメージは↓のような感じ。月岡芳年の「美勇水滸伝・児雷也」。

この自来也は江戸時代に大いに人気を博して読本はもちろん、歌舞伎などの舞台作品でも登場するようになりました。そして現在でもなお忍者の代名詞的なキャラクターとして親しまれているわけですが、この自来也がキャラクターとして最初に登場する作品とされる「自来也説話」(感和亭鬼武・作)が出版されたのが1806年(文化3年)。この年はじつは「善知鳥安方忠義伝」の出版年と同じ。

同時期に似たようなイメージを持つ主人公が登場する作品が世に登場したことになります。

自来也に関しては宋の時代の中国に実在していた「我来也」という盗賊を元にしていると言われています。しかしこの「自来也説話」の段階ではまだ現代の我々が思い浮かべる自来也のイメージはまた定着していなかったようです。

どうやらこの2つの作品が世に出た後に、紆余曲折を経て現在我々が知る自来也のイメージが作り上げられていったらしい。

一方、上記の画像にある「善知鳥安方忠義伝」に見られる筑波山中に住む仙人(肉芝仙人)は我来也と同じく中国由来の蝦蟇仙人を想起させます。巨大ガマをバックに現れる仙人のシーンをもう一度ここで見てみましょう↓

「平太郎(良門)が筑波山中で異人から蝦蟇の術を授かる」みたいな説明があります。異人とは中国出身を意識したものでしょう。

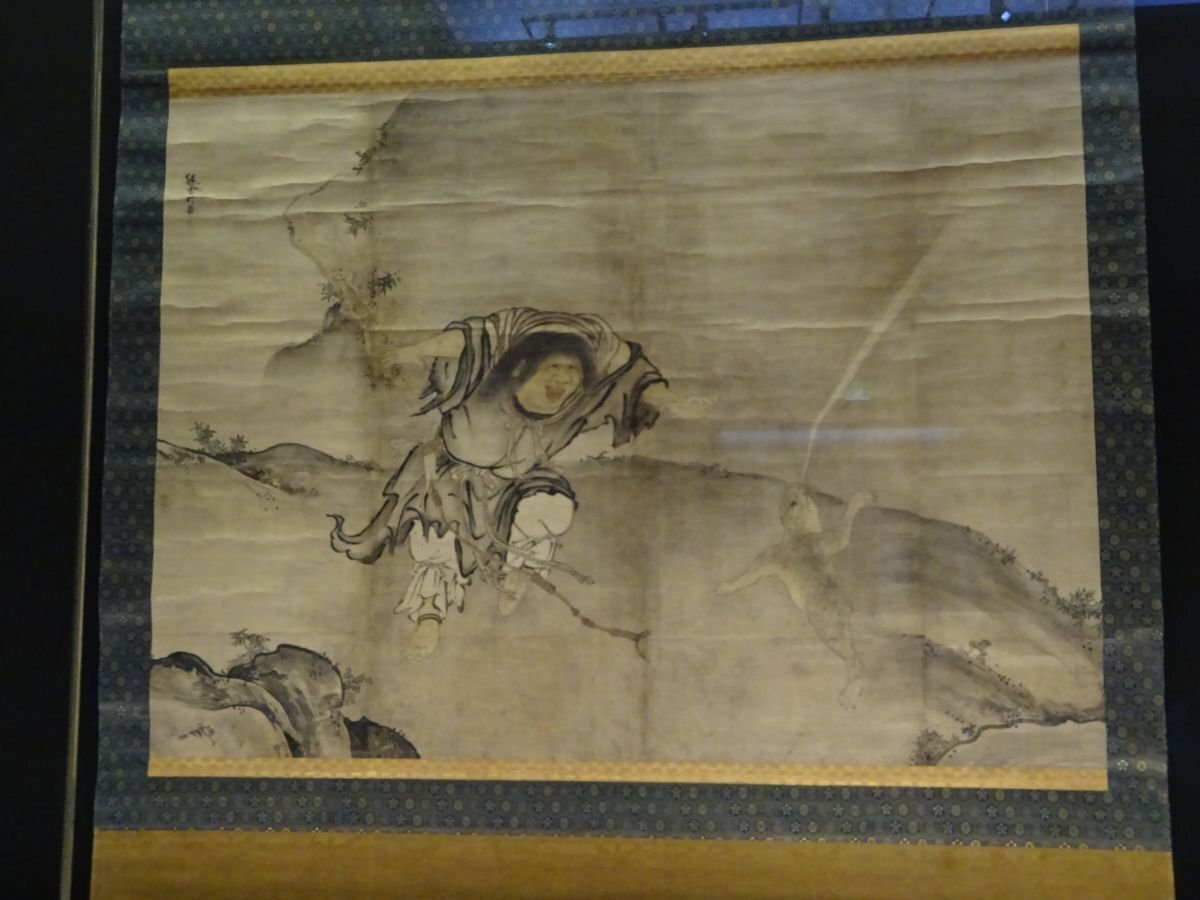

この蝦蟇の妖術を駆使する仙人は早くから日本で知られており、とくに絵画でよく描かれています。↓は東京国立博物館所蔵、雪村周継の「蝦蟇鉄拐図」のうち蝦蟇仙人を描いた部分。室町時代の作。

ちょっと見づらいですが右側に描かれているのが三本足のカエルです。

で、江戸時代に入ると文学作品にも蝦蟇仙人が登場するようになるとともに蝦蟇の妖術が蝦蟇仙人から離れて独り歩きする形で使われるようにもなります。特に有名なのが江戸時代に東南アジアにまで出向いた実在の商人、天竺徳兵衛(1612-不明)。

↓は歌川国芳による「天竺徳兵衛」。完全にフィクション作品のキャラクターになっちゃってる!(笑)

こうしたフィクションの世界における「妖しい蝦蟇の妖術使い」のイメージを山東京伝は「善知安方忠義伝」に取り入れたのでしょう。また、「自来也説話」においてもこの蝦蟇の妖術が登場する。

しかし「自来也説話」の挿絵においては「巨大なガマに乗った主人公」の構図は登場していません。おそらくこの時点ではこのイメージはなかったのではないか。

一方「善知安方忠義伝」には上記のように良門が巨大なガマに乗っているように見える構図もある。

どうも「蝦蟇の妖術を駆使するヒーロー」という設定をうまく活かすという面では自来也よりも平良門のほうが先行していたように思えます。

なお、自来也のキャラクターにおいて巨大な蝦蟇に乗る構図が定着するようになるのは1839から1868年まで長きにわたって書き続けられた(しかも未完😂)「児雷也豪傑譚」あたりからのようです。そして自来也がらみの作品によく登場する他のキャラクター、綱手や大蛇丸が登場するのもこの作品。おそらくこの作品でもってして自来也の基本的なイメージが定着したのでしょう。

蝦蟇の妖術が登場する先行作品にはほかに近松門左衛門の浄瑠璃作品「傾城島原蛙合戦(1719年)」などもあります。この作品は天草四郎をモデルにした人物が蝦蟇の妖術を用いて反乱を企てる筋書き。

一方天竺徳兵衛を主人公とした作品の中でもとくに知られているのが4代目鶴屋南北の歌舞伎作品「天竺徳兵衛韓噺(てんじくこくべえこくばなし。1804年)」。こちらはなんと天竺徳兵衛が蝦蟇の妖術を用いて足利幕府の転覆を目指すというすごい筋書き。なお、この歌舞伎作品には天竺徳兵衛が巨大な蝦蟇に乗って大立ち回りをするシーンが登場します。

さらに「善知安方忠義伝」は平将門の遺児が蝦蟇の妖術を用いて父の復讐を企てる噺。

いずれも蝦蟇の妖術を用いて中央権力への反乱を企てる筋書きとなっています。

歌舞伎作品の「天竺徳兵衛韓噺」の上演が「善知鳥安方忠義伝」と「自来也説話」の2年前であることを考えるとおそらくどちらもこの歌舞伎作品の影響を受けている(というか人気に乗じた?😄)と考えられますが、内容的には「善知鳥安方忠義伝」のほうが正統後継者のような内容を備えていると言えます。

なのでこちらの平野良門の方が「蝦蟇に乗ったヒーロー」の座を手に入れてもおかしくはなかったし、むしろ自来也よりもその座に近かったと思います。しかも江戸の総鎮守の神田明神の祭神にして江戸のヒーロー、平将門の息子という金看板があるわけですし。

しかし最終的に蝦蟇と結びついて考えられるようになって人気キャラクターの座を得たのは平良門ではなく自来也の方。さらに自来也は天竺徳兵衛さえも凌駕して現代でもなお抜群の知名度を持つキャラクターへと成長していく。

江戸時代の末期、1860(万延元)年には鈍亭魯文による「平良門蝦蟇物語」なる作品も出版されており、なおも良門と蝦蟇の妖術を結びつける動きも見られますが、その後は蝦蟇との結びつきはあまり見られなくなっていったようです。

しかも現代では良門の知名度そのものも姉の滝夜叉姫に大きく水を開けられている状態。

実在/架空を問わず人物の歴史上の評価とはどう変化するかわからないものですねぇ。

↓はそんな平良門蝦蟇物語。このようなパブリックドメインの作品がネットで気軽に見ることができるようになりました。匿名による誹謗中傷に代表されるネガティブな面ばかりが話題になりがちな現在のネット界ですが、やっぱりメリットの大きさは無視できないですよねぇ。

平良門と自来也、両者の命運を分けたのは何だったのか? やはり語り継いでくれるよい後継者、この場合は面白い新作(とその書き手)に恵まれるか、そして継続的に新作が生み出されるかどうかだったのでしょうか。

この辺の文学史/妖怪史(?)におけるターニングポイントを見るのも面白いと思うのですがいかがでしょうか。

いずれにせよ、自来也、滝夜叉姫、がしゃどくろと現代でも高い人気を誇る伝説上の人物/妖怪が生まれるきっかけがこの「善知安方忠義伝」と「自来也説話」によってもたらされたと言えるわけで、この2作品が出版された1806年は妖怪史にとって重要な年と言えるのかもしれませんね!

これらの時代よりも少し前、1776(安永5)年に妖怪好きの間ではよく知られた江戸時代の妖怪絵師、鳥山石燕(1712-1788)の代表作「画図百鬼夜行」が刊行されています。これが大いに評判を得たことで妖怪ブームが起こったと言われています。ありがたいことに現在では文庫本で読む/見ることができます。

↓はそのアマゾンの商品ページ。妖怪好き必携?

蔦屋重三郎はまさにこの妖怪ブームのさなかで活動していたわけで、どんな心境でこのブームと接していたのでしょうか。彼とも縁が深かった有名な浮世絵師、素性がよくわからないことでも有名な喜多川歌麿は鳥山石燕と非常に縁が深い人物と考えられていたりもするのですが。

1-2.蝦蟇の本場、筑波山!

さて、先ほど挿絵も挙げたように山東京伝の「善知安方忠義伝」では平良門が蝦蟇の妖術を授かる地を茨城県の筑波山に設定しています。そして筑波山といえば「ガマの油」。

詳細については↓のサイトもご参照ください

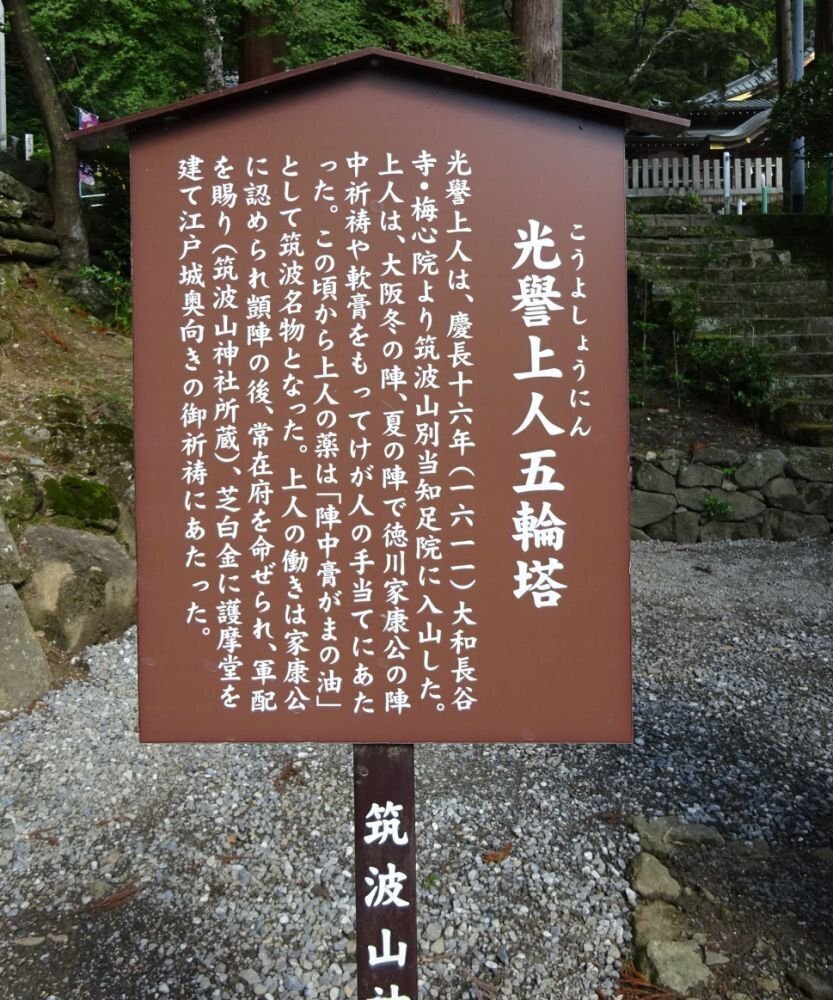

もともとこのガマの油は大阪冬・夏の陣において徳川方で従軍していた筑波山の麓にある中禅寺(大御堂)の僧侶だった光誉上人がガマの油を含めた軟膏を怪我をした兵士たちに使用したところ優れた止血・鎮痛効果を発揮したことからたちまち評判になったと伝えられています。

そしてそれから150年ほどの後、18世紀半ばから後半にかけて筑波出身の農民、永井兵助(ながいひょうすけ)が筑波山神社に赴いた際に蝦蟇の膏薬が売られているのを見て「よし、これを江戸で売ってみよう」と山っ気をムラムラとさせました。彼は筑波山中にある「ガマ石」に登って思案を巡らせガマの膏薬を売り出す際のうまい口上を考えだすと江戸へ赴いて販売を開始。たちまち大評判になって大金持ちになった…

この話がどこまで史実なのかはともかく、彼の手によって再びガマの油が全国区の人気を得ようになったのは確かなようです。

筑波山中には彼が売り口上を考えるために登ったと伝えられる「ガマ石」もあります↓

ガマに見える?

↑現地の説明板。この内容だと永井兵助はガマ石の上ではなく前に立って口上を考えたことになっています。また江戸時代にはまだ「ガマ石」と呼ばれていなかったような書き方になっていますが…この辺情報がやや錯綜しています。

ともあれ、「善知鳥安方忠義伝」がこの「筑波=ガマ」のイメージをもとに物語の舞台を筑波に持ってきたのだろう、と推測することができるのですが、問題なのはこの永井兵助による江戸におけるガマの油の大ヒットが18世紀半ば~後半にかけてであることです。

上記のように、ちょうどこの時期に蝦蟇の妖術を駆使するヒーローが登場する主人公の作品が作られるようになり、そして19世紀初頭の歌舞伎作品「天竺徳兵衛韓噺」において巨大蝦蟇の乗って妖術を駆使するヒーローの構図が話題を集めるようになる。

これは偶然か?

そもそも、傷口に塗ればたちまち出血も痛みも収まる未知の膏薬は不思議な妖術に見えなくもない。そして「蝦蟇みたいな形をした巨大な石に乗って口上を考える(そして考えた口上を実際に口にしてみる)」構図は「巨大な蝦蟇に乗って呪文を唱えて妖術を駆使する」構図とかなり共通する。

そう、江戸後期の「蝦蟇の妖術使いブーム」は筑波発のムーブメントだったのかもしれない!

永井兵助の蝦蟇の石に乗って売り口上を考えた云々のエピソードは後世になって、自来也や天竺徳兵衛が蝦蟇に乗るイメージが定着した後に考え出された可能性はあります。しかし、この点を差し置いてもなお、筑波のガマの油ブームとガマの妖術使いのブームとの間には何らかの結びつきがあると考えることができるように思えます。

山東京伝の「善知安方忠義伝」において筑波山中に巨大ガマを出現させているわけですが、これはもしかしたら当時すでに成立していた永井兵助の「巨大なガマ石に乗っかる」構図を参考にしていたのかもしれないし、彼の作品が永井兵助の逸話がこの時代にすでに広く知られていた証拠になるかもしれません。

毎年話題になる(というか批判の対象になる)「都道府県魅力度ランキング」において毎回茨城県は最下位争いを展開しています。どうもこの県は他県からその真価を理解されていない、というかちょっとナメられている感じがします。この茨城のイメージは今にはじまった話ではなく、すでに源氏物語において紫式部(もしくは宇治十帖の著者)が常陸国の人物を粗野な田舎者としてバカにしまくっていて非常に根が深いのですが😂

この筑波発のガマの油ブームがなければ蝦蟇の妖術のイメージはもちろんのこと、自来也のイメージも大きく変わっていたかもしれない、そもそも自来也は現在のような人気と知名度を得ることがなかったかもしれない。

この地域をあなどるなかれ! ですね。

そんな筑波山麓にはそんな蝦蟇の妖術の伝統を現在に引き継ぐかのようなスバラシイ蝦蟇くんたちがおります。↓の画像

B級スポット好きの間ではけっこう有名でして、「ガマランド」という施設にあります。ところがどうやらコロナ禍の頃から閉館状態になっております。この画像は2年ちょい前に撮影してきたものですが、すでに施設は閉鎖されていました。

ネット上でも情報が錯綜しておりまして、一時的な閉鎖なのか完全に閉館になってしまったのかよくわからない状況。ただインスタに公式と思われるアカウントもありまして、どうも時間をかけてリニューアルしているらしいのですが…どうなりますか。

現在日本では観光立国を目指してあちこちで整備が進んでいます。「おもてなしの心」を旗印によりきれいに、より快適に、より便利に、より美しく、より安全にを目指してどんどん整備が進んでいるわけですが…

その一方でこうした愛すべきB級スポットやいかにも妖怪や幽霊が出てきそうな妖し~いスポットがどんどん居場所を失ってしまっているように感じます。それに「おもてなしの心」についても正直なところ「自分でやりますから、ほっといてください」と言いたくなるようなケースもしばしば。そう、誰も彼もが「至れり尽くせり」なサービスを望んでいるわけじゃない。

伝説と史実の区別をゴチャゴチャにしたままで「史跡」として整備されているところもあったりとか。

本当にこれでいいの? という思いに駆られることしばしばなのですが、どう思いますか?

さて、自来也についてですが、現代でもさまざまなジャンルでこの人物が登場する作品が作られています。現在もっとも有名なのはマンガ/アニメの「NARUTO」でしょうか。

ただわたくしのようなオールドスクールの人間にとって自来也といえば昭和最後の特撮ヒーロー、「世界忍者戦ジライヤ」です。

というわけで、作中で登場したガマランドでの場面をキャプチャーしたものを↓

それからもうひとつ、↓の画像は東京国立博物館で撮影した「蝦蟇仙人」の根付。ちょっとめずらしい…というかインパクト大なスタイル。

そして↓がイタリアのヘヴィメタル・バンド、Holy Martyr(ホーリー・マーター)のバンドショット。

そう、伝説の魂は死なず、不滅なり!🤘🤣

2.善知鳥伝説について

山東京伝の「善知安方忠義伝」のタイトルは先程ちょっと触れましたが青森県青森市の発祥にまつわる伝説に登場する人物を元にしたものです。

この伝説では朝廷から追放されて流罪にあった善知鳥安方(うとうやすかた。烏頭中納言藤原安方とも)という人物が流浪の末に現青森県の外ヶ浜にまで流れ着き、その地で亡くなりました。その後彼が亡くなった地に誰も見たことがない鳥が多数飛び回るようになり、親鳥は「うとう」、雛鳥は「やすかた」と鳴き声を発することから人々はこの未知の鳥を彼にちなんで「うとう」と名付けた…とあります。

一応「うとう」という鳥も実在します。↓はこの種のWikiページ。

↓は現在(2025年1月現在)東京上野の国立科学博物館で開催されている「鳥展」に展示されていた善知鳥の標本。

で、この親鳥が「うとう」と鳴いて雛鳥が「やすかた」と応えて鳴く設定を土台にした「善知鳥」という能楽作品もあります。こちらの方が善知鳥にまつわる伝説として広く知られており、山東京伝も「善知鳥安方忠義伝」に取り入れているようです。

能楽のあらすじは↓。

日本三大霊山に数えられる立山で老人の亡霊と遭遇した僧侶が彼に託された形見の袖を外ヶ浜の遺族のもとへと届ける。そして彼が亡霊の老人を弔っているとその老人か姿を現して自らの身の上を語り始める。

彼はかつて猟師として生計を立てており、うとうをよく獲物にしていたという。この鳥は親鳥が「うとう」と鳴くと雛鳥が「やすかた」と鳴き返す習性を持っているため、彼は親鳥の鳴き真似をして雛鳥が返してくる鳴き声から場所を特定して捕まえていたのだった。

しかしその殺生の罪から死後地獄に落ち、その地獄の地で化鳥と化したうとうから責め苦を受け続けているという。身の上を語った亡霊は僧侶に対して助けを求めるものの、救済の機会を得ることもなくそのまま姿を消していく…

救いがまったくない悲惨な話として有名で、同じく殺生を生業としていたために死後に地獄に堕ちた人物を主人公とする「鵜飼」「阿漕(あこぎ)」とよく比較されたりもします。この3つの作品を併せて「三卑賤(さんひせん)」と呼ばれることもあるとか。

仏教的な倫理観が強いなかで殺生がかなり強い禁忌として機能していたことをうかがわせるとともにこうした考えが身分差別をもたらすという歴史における反省点にもなっています。

そんな伝説の舞台とされる地が青森市にある善知鳥神社。↓の画像。青森駅からほど近い場所にあります。

↑境内にある能楽「善知鳥」旧跡の碑。

↑うとう沼。かつて開発の手が入る前は「安潟」と呼ばれていた…善知鳥安方の「やすかた」の由来でしょうか。それともこっちが安方から付けられたのか?

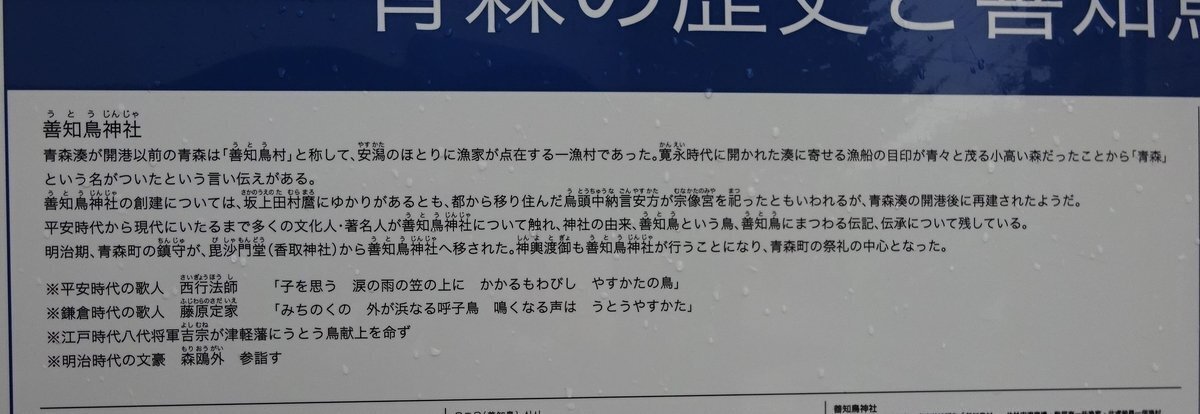

ちょっと見づらいですが、神社の縁起に関しては↑をご参照ください

2-2.殺生のタブーとその罪について

ただ、こうした差別の対象になる人物(そこには女性も含まれる)に対しては差別を受ける根拠だけでなく救済の手段も用意されるのが一般的です。女性の場合は立山や熊野信仰がその機会を提供していたわけですが、殺生を生業とする猟師にもそれがありました。有名なのは諏訪信仰ですね。

ちなみに立山曼荼羅に見られる女人信仰の概念については以前取り上げたことがありますが、じつはその女人の地獄堕ちと救済を描いた場面のすぐ近くに能楽作品の「善知鳥」のワンシーンが描かれています。↓が立山曼荼羅の一部分。

上部に女性が血の池に浸かっている「血の池地獄」のシーン(如意輪観音が彼女たちを救おうとしている)が見られますが、右下に亡者みたいに見える痩せこけた人物が布を僧侶に差し出している場面があります。これが「善知鳥」のシーン。亡霊の老人が僧侶に自分の形見の袖を手渡そうとしているシーン。

なのでこの能楽作品は単なる舞台作品ではなく、伝説・信仰として非常に広く知られていたことになるのでしょう。

ちなみにこの伝説ではなぜ僧侶がはるか遠い外ヶ浜にまで出向くのか? おそらくその目的は舎利石だと思います。

↑のような仏舎利容器に収納する仏舎利はおもに瑪瑙で代用しているのですが、青森の外ヶ浜は非常に質の高い舎利石を算出する地域として広く知られていたらしい。かつては…というか現在でもなお全国の僧侶がこの地域の舎利石を求めて訪れるとのこと。

そんなお釈迦さまの遺骨の代わりになるありがた~い石を手に入れる旅に出る僧侶だからこそ、亡霊も自分の願いを託そうと化けて出てきたのでしょう。

…という設定をおそらく昔の人たちはすぐに理解できた、でも環境が大きく変わってしまった現代ではなかなか難しくなってしまっているんじゃないか?という気もします。

ともあれ、このように地獄に堕ちる罪・ケガレを負った者にも救済の手段が設けられていたことになる。にもかかわらず「善知鳥」では亡霊が僧侶に助けを求めるものの、救済が得られないまま終わる。

なぜこんな凄惨な筋書きになっているのか?

先述した「善知鳥」と比較される「鵜飼」は↓のような内容です。

もうひとつの「阿漕(あこぎ)」は↓。「あこぎな商売」の語源ですね。

みな地獄に堕ちたまま救済される機会が得られないまま物語が幕を閉じます。そしてこの3つの作品には以下のような特色が見られます。

1.「善知鳥」は鳥の親子の情愛を悪用して殺生を犯した

2.「鵜飼」は禁漁地帯という共同体のルールを犯し、同業の者たちに殺された

3.「阿漕」は伊勢神宮の神饌のために確保されている禁漁区で漁をしたために地獄に堕ちた

つまり、殺生に加えてもうひとつ罪を犯していることになります。

それも「親子の絆」「共同体の秩序」「神仏へ信仰」というおそらく封建社会ではもっとも重視されていた概念を壊す行為。それはそのまま当時の社会の価値観を大きく損ね、揺るがすものとみなされていたはず。

その結果として主人公たちは救いなき地獄堕ちという凄惨な罰を受ける結果を招くことになってしまったのではないか? これらの作品からは中世の世界の価値観やルールといったものが透けて見えるように思えます。

↑は善知鳥神社の説明板ですが、に記載されている西行法師と藤原定家の歌からは親子で呼びかけ合う善知鳥の鳥のイメージがかなり古くから広く知られていたことがうかがえますね。しかも西行の歌からは善知鳥の鳴き声から親子の情愛を感じ取っている様子もうかがえます。

山東京伝の「善知鳥安方忠義伝」ではそんな中世の厳格かつ神秘的な世界観を人間・妖怪・妖術が入り乱れて戦う活劇に取り入れたことになります。↓は善知鳥の伝説について触れた作中の挿絵。この作品では善知鳥安方が殺生の罪で苦しめられる設定になっているようですね。

この点からも冒頭で触れた「江戸時代とは物語や舞台作品において神仏と人間との結びつきが薄らいでいく時代」という特色が見られるように思えます。さらには「妖怪をキャラクターとして楽しむ」面も見られる。

われわれ現代人の伝説や妖怪、幽霊に対する接し方/楽しみ方はまさにこの江戸時代の人たちの延長線上にあるわけで、やはり江戸時代は良くも悪くもわれわれが考える「日本人らしさ」、とりわけサブカルチャーの分野で際立って見られる「おもしろけりゃなんでもOK」なおおらかさを生み出した時代といっていいのかもしれません。

お読みいただきありがとうございました。文字数もさることながら今回はいつになく画像が多い投稿とあいなりました。最後まで目を通してくださったみなさまには感謝の言葉もございません🙏

自作の小説を電子書籍でKindle出版しています。お手にとっていただけたら幸いです。普段の投稿と同路線、「神・仏・妖かしの世界」を舞台にした創作小説(おもに怪奇・幻想・伝奇・ファンタジー系)です。

いいなと思ったら応援しよう!