武蔵美大学院の思い出 - VRの研究編 -

久しぶりになってしまったが、卒業を前に大学での思い出を書き残したい。私は社会人をしながら武蔵美の大学院に通っており、23年春に卒業する(正式な名称を「武蔵野美術大学 大学院造形構想研究科 クリエイティブリーダシップコース」という)。

修論や制作、授業の話がメインになるだろうが、気ままに思いついたことを書いていく。

※少し長い文章だが、ご容赦いただきたい。

元々の関心と研究テーマ

大学院に入ったきっかけは、「非物質的なものの価値」への関心であり、それはデジタルで構築されたものに対する受容のされ方が変わってきたと感じたからだった。この辺りは、落合陽一さんの「デジタルネイチャー」という概念から大きな影響を受けているが、計算機が生み出した質量のないモノが、この10年で一気に市民権を得るに至った。

社会学者の宮台ら(2007)は、「自己の恒常性のためにフィクションを利用する人々が増加し、人々が気分の調整という特定の目的のためにさまざまなメディアを利用するようになった」と指摘したが、これは言い得て妙だと思う。

今や非物質的な「フィクション」が現実に取って代われ、心的満足感をはじめとした内面の充足のために持ち出されている。重要なのは、この目的においては、物質-現実と非物質-フィクションとの区別は問題にならないということであり、こうした価値観の変容が社会や経済に与えている影響は小さくない。バーチャルシンガーのウタが紅白に出ている時代に、それを疑う人は少ないだろう。

入試時点では経済学部出身ということもあり、限界費用ゼロで効用が高められるなら、これは革命的だという感じのことを思っていた。漠然としているが、「バーチャルなモノと経済」と当初の研究テーマである。

この大学院の特殊な所は、本格的な研究はM2になってからという所だ(M1では造形力強化とデザインワークを求められる)。M2に上がる頃、オンラインコミュニティという文脈で、FortniteやRobloxに関心を持っていた私は、「メタバース」という概念に特に注目するようになっていた(偶然にも、Meta(Facebook)の社名変更が発表される時期だった)。

「メタバース」という言葉自体は、統一された定義がなく、マーケティング目的で便利に使われているので嫌いなのだが、「決められた役割でもなく、物語の中で定義されたミッションもない、ただ1つの空間に、それぞれの人間が自分の存在の分身を投影してインタラクションする空間」が特徴とされる(三宅, 2022)。

デザイン領域では「とにかくやってみる」ということが重要視される。教授のアドバイスもあり、Oculus Quest2を購入し、ゲームやソーシャルサービスを日常的に使うようになった。研究のリサーチクエッションを立てるのに、この取り組みはとても意義があったと思う。

元々、VR自体は好きでも嫌いでもなかったが、結果的にこの1年はVRに入り浸り、累計1,000時間以上をVRに費やした。多くの時間は「VRChat」の中で一人で散歩・撮影している。VRChatとは「メタバース」の代表格として扱われているサービスである。

VRChatに類するサービスとして、Cluster, Virtual Cast, NeosVR等々あるのだが、VRを介して存在できるバーチャルな「場」という意味で、「ソーシャルVR」という呼び方が好ましいと思う(くどいようだが「メタバース」という語は、仮想通貨やNFTを売りたい怪しいビジネスマンが適当に使うマジックワードである)。

研究テーマを決めた経緯

VRというメディアには可能性を感じ、自分でワールド制作をしてみることもあった。美大ということもあり、芸術的な見地からの作品の評価を受けることもあったのだが、その中でVRユーザはまだまだ少数派という現実に直面することになった。

2016年は「VR元年」と呼ばれ、民生用のVR機器が市販されて6年以上経ってた今ですら、まだVRゴーグルを着けた経験がないという人は普通に存在している。また、スマホVRで幻滅し、それ以外のものは全く知らないという人も多かった。

アダルト動画視聴の機械として扱われることもあったし、質の悪いゲーム機して扱われることもあった。こうした「偏見」の前に「可能性がある道具」というのを示す例を挙げるのだが、価値が多様にありすぎて説明が難しい。コンサル的な思考で網羅的にまとめたものが欲しくなり、先行研究を漁っても体系的に整理されたものが見当たらなかったので、これが研究テーマを決める直接的な動機だったように思う。

VRという道具にどのような可能性を見出すかは実に多様であり、ある人は機能的視点から、PCやスマホを代替するガジェットと捉え、ある人は文化的視点から、芸術やエンタメ・ゲームの文脈で新しい意味を見出し、ある人は社会的・教育的視点から、他人の環世界を経験できるメディアとして応用を考えているのである。

研究概要

研究の中で、日常的なVRユーザが、体験にどのような意味を見出しているかをモデル化することになった。ゼミの教授がHCD(人間中心デザイン)や、UXリサーチ、サービスデザインの第一人者であり、コンセントというデザインファームの社長でもあったので、的を得た指導を受けることができた。

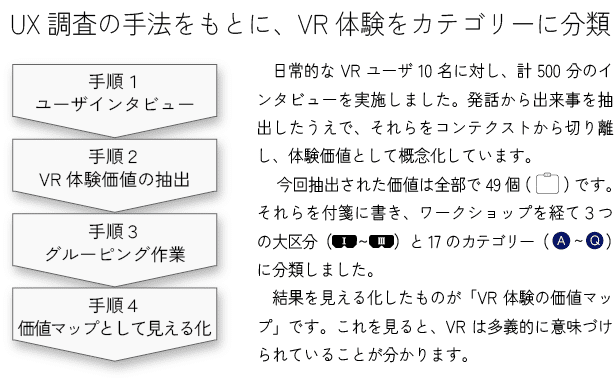

研究内容は、現在のVRユーザへのインタビューに基づく質的調査が主軸になっている(プロセスは下記参照)。いずれ修論がジャーナルに載るはずなのでリンクを加筆したい。

この結果として、自分がユーザとして感じていた「VRという道具の多義性」も明確になったようにも思う。

成果物

価値マップ

研究の中では、UX分野でよく使われる、KA法という手法を使っている。ユーザインタビューから導出した出来事を、コンテクストから切り離して「体験価値」として抽象化するという作業を行った上、第三者も混ざたワークショップから「VR体験の価値マップ」という形でフレームワーク化したものが成果物だ(ワークショップは必須ではないが、独善的・恣意的な解釈を防ぐために、プロセスに組み込んでいる)。

完成した「VR体験の価値マップ」は下記の通りである。41の出来事から、49の体験価値を抽出し、3つの大分類と17のカテゴリーに分類した。既に、学内審査や2つの学会に出しているが、全て読んでいるのは筆者である私だけではないだろうか。作ったはいいが、時間がかかるので大きな括りしか説明できないのが常で、ここでは3つの大分類だけ触れる。

3つの大分類

価値マップは3つの領域に分割される。まず、左右を隔てる区分として「VR体験中/後」の概念が存在する。VRは現実と切り離された体験であり、「現実には何も持ってこられない」ものではない。そこで体験したことは、我々の考え方を変え、現実を書き換えることがあり、現実とVRは有機的に関係しあっている。「VRか現実か」は二元論で捉えるのは誤りだ。

もう一つの分類は、VR体験中において、体験者が「VR世界と非関与的な態度」かどうかである。これは、VR環境に関与的かという「受容のモード」についての概念だ。通常、VRコンテンツはインタラクションを前提に設計されるが、体験者の目線からは、「双眼鏡」を通して景色を見るように「静的で非関与的な存在」として対象化されることがある(この概念が分かりにくいのは承知しているが、この区分を設けるとコンテンツ制作やプロモーション映像作りに役立つ、くらいに思ってもらえればいい)。

課題:マジョリティ(VR未体験)にどうやって体験価値を知ってもらうか?

研究の過程で、VRの体験価値を体系化するという作業においては、周りのVRユーザから一定の評価を得ることができた。しかし、次に課題になったのは、VRに全く馴染みがない人(未体験者)に対して、これらの価値を伝えるのは非常に困難だということだ。

VRというメディアの特性上、実際に使わない限り没入感や臨場感は分からない。現在のところ、「VR体験を(VR機器を着けたことがない)第三者に十分に伝える」ための方法論は確立されていないと感じている。そしてそれが、非VRユーザに魅力を伝えられない(ひいてはVRが普及しない)要因であるとも思う。

そこで、次に行ったのは「理解のデザイン」をテーマにしたプロトタイピングだった。この作業は想像以上に厄介なもので、どのような「造形言語」が必要か、未だに判断がついていないのが本音である。

今のところ良さそうな方法として辿り着いたのは、VR版の「映像の文法」を整備し、体験価値の種類ごとに映像を制作するというアイデアである。

打ち手:VR体験を表現するための方法

映像表現の文法

あなたも映画やテレビ番組を見ているときに、自分が経験していない出来事で登場人物の立場で共感した経験があると思う。これは、(あくまで私の考えでは)撮影や編集の結果として、現実を結晶化し、その場の「空気」を伝達させているからだと捉えることができる。

そこで、VRを現実に見立て、現状の撮影技法と編集を応用すれば、VRという場の空気感やそこで起きる感情を、第三者にも感じてもらえるのではないかと考えた。映画においては「映画の文法」という名著があるが、「現実」を切り取る技法が確立しているのであれば、「VR上」の体験を切り取る映像の文法に応用できないはずはない。

この考えに至ったのは、VR上でドローンを飛ばして遊んでいるときだった。正月開け、卒展に悩んでいたこともあって、慌てて制作を始めた。映像の経験はなく、PremiereProのインストールから2週間で卒展に挑んだのは無謀にも程がある。

そして、現時点の進捗だが、「3レイヤー」を踏まえた映像構成にすることでVR体験の臨場感や情感が伝わりやすくなることまで分かっている。

重要なのは、《①体験者の「現実」の状況》のカットを少しでも盛り込むということである。未体験者が「アバターに感情移入できることはほぼない」。体験者の現実の姿を映さなければ、どんな人が、どんな文脈で使っているか全く分からず、共感が得られない映像になる。

例えば、写実的な美しい海を歩くというVR体験であっても、「深夜の部屋で若い男性が使っている」、「リビングで笑顔の家族に囲まれて父親が使っている」、「介護ホームで車いすの高齢者が使っている」では、それぞれで全く意味は異なることが分かるだろう。

こんなことを言っては元も子もないが、「人間」を写した画の力はすごい。鑑賞者は簡単に、勝手に自己投影したり、共感できたりする。一方、VRに住んでいるような人でない限り、アバターの姿に自己投影できる人はいない。

また、①のカットを挟むのは、VR体験をしているということを明示的に示す意味もある。これは現状のVR機器の課題であるが(2Dと比べ)グラフィック描写表現に乏しい。私の経験上、VR上での映像だけで構成しても、「質の悪いゲーム映像」だと受け取られるのがオチである。

その点、今までのHMDメーカーのマーケティングはいまいちだと思っているのだが、映像業界では徐々にちょっとずつ洗練されてきている。最近のNHKのメタバース特集でも、同じような映像構成になっていたので、いずれ主流になっていく可能性はある。

体験価値の種類ごとにプロト映像を作る

個人的には、前述の「価値マップ」の17カテゴリーごとに映像を作ると、未体験者にとって「VR体験がどういうものか?(体験者はどういう道具として使っているか?)」が説明しやすくなると思っている。

23年1月時点で、17個にカテゴリー分けしたVR体験価値のうち、〈M. 日常を離れ現実逃避を行える価値〉に当たるプロトを作ったところだ。武蔵美の卒展での展示も行ったが反応は良かった。特に、VRに関心のなかった人が、HMDを欲しくなったので教えてほしいと言われたときは嬉しかった。

(限定公開)Midnight VR Drive

こうしたプロトタイピングを繰り返せば、体験の種類ごとに「VR体験の映像の文法」として確立できるはずだ。なお、体験の種類ごとに①~③の構成比率は異なるので、映像を作る際も価値マップに立ち返るとよい。

例えば、

・「VR体験後」の価値を表すなら、①現実の姿を多く差し込み、VR体験前後の生活の変化を分かりやすくする

・「VR体験と非関与な態度」なら、②の客観ショットでアバターを強調しない(観光地の宣材のように、ワールドの世界観、雰囲気、美しさを切り取るような映像に仕立てる

いずれ機会があったら実証もしたいが、今は映像制作が楽しくそちらをのんびりとやっているところだ。最近は、体験の雰囲気を伝えるのに音楽も重要だと気付き、自作していたら時間を喰ってしまっている。

まとめ

この学科の良いところは、社会実装を考える所だと思っている。つまり、論文を提出して終わり、作品を作って終わりは認められず、何かしら社会と接続するためのアウトプットが求められる。

研究活動自体が、VRの体験価値を広めるという活動になっていたわけで、卒業までに実践に基づいて方向性が見えてきたのは良かったことだ。今後も仕事の合間を縫って映像制作を続けたい。

参考文献

秋山裕俊(2022).「HMD-VR体験価値の体系化と理解促進のためのデザイン」. 第27回日本バーチャルリアリティ学会大会.

https://conference.vrsj.org/ac2022/program/3E3.html ,accessed on 1.18, 2023.

落合陽一(2018).『デジタルネイチャー 生態系を為す汎神化した計算機による侘と寂』.PLANETS/第二次惑星開発委員会.

三宅陽一郎(2022).「メタバースの成立と未来‐新しい時間と空間の獲得へ向けて—」,『情報処理』63(7),342-345.

宮台真司・石原英樹・大塚明子(2007).『増補 サブカルチャー神話解体―少女・音楽・マンガ・性の変容と現在』.ちくま文庫.

ダニエル・アリホン(1980).『映画の文法――実作品にみる撮影と編集の技法』.紀伊國屋書店.