ひきこもり歴13年から今にいたるまで⑨ おまけ

前回で家にひきこもっていた13年間のことは一応書き終えた。

そこにも書いたのだが、家を出るためにそれまで自分が書いてきた文章を焼いた。

それは自分の言葉への不信感からだった。

今思うとそれは自家中毒のようなものだったのかもしれない。

正確にいうと、燃やしたのは、当時の自分の感情や思考を散文にして書き連ねたものだ。

それらは全て燃やしてしまった。

ただ、詩に関しては一部だけ残した。

それは詩というものが、私にとって意味が通じる論理というより風景画のスケッチに近いものだったから言葉に対する不信感というものが薄かったということもある。

それでも燃やしてしまった詩もあったけれど。

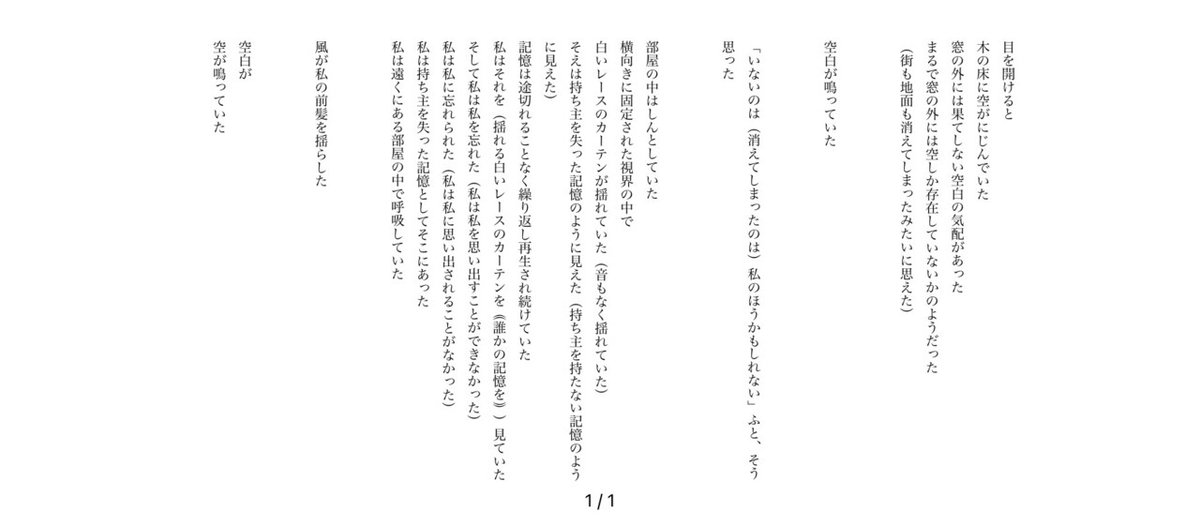

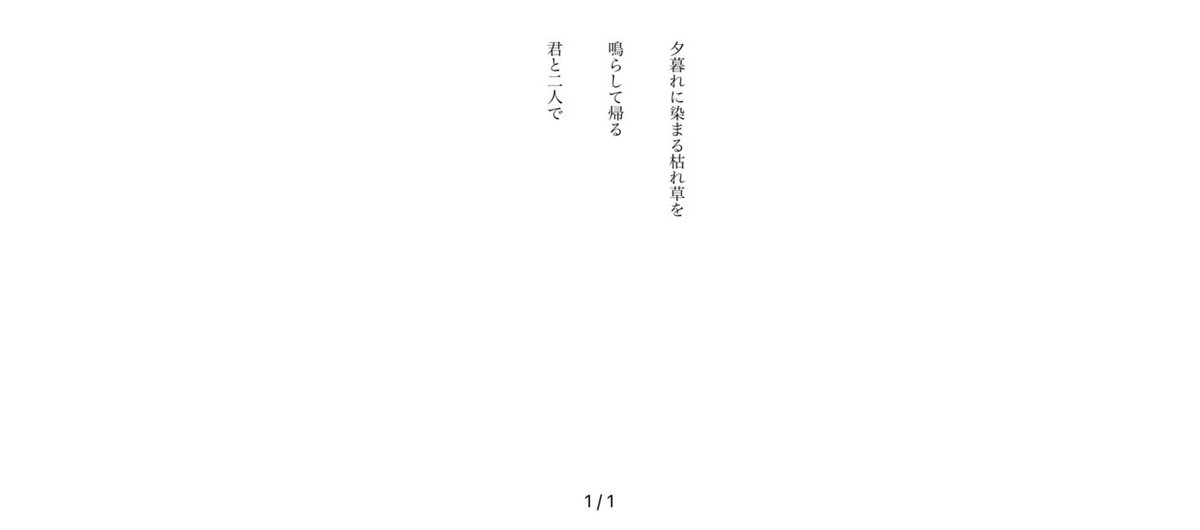

上に画像として載せたのは、当時の自分の見ていた景色を表していると思われるものである。

多少の前後はあるけれど、一応、上から時系列の古い順にならべてある。(後に加筆修正したものもある)

あらためて読み返してみて、良くも悪くも今の自分では書けないものたちだなと思う。

画像1枚目の詩は、ほとんど寝たきりのようなときに書いたものだ。

平日の昼下がり、両親は仕事に出ていて、家には誰もいない。

ときおり、窓の外からも音が何一つ聞こえなくなる瞬間があって、そのときとてもしんとした気持ちになることがあった。

自分がいる部屋が時間の流れから切り離されて孤立していて、巨大はガラスケースにでもしまわれているかのようだった。

ひきこもっていたとき、息苦しさから窓辺で過ごすことが多かった。

その窓からは庭と空が見えた。

その景色だけが外の景色で、庭より向こうにある世界は私にとって存在しないに等しいくらい遠くにあった。

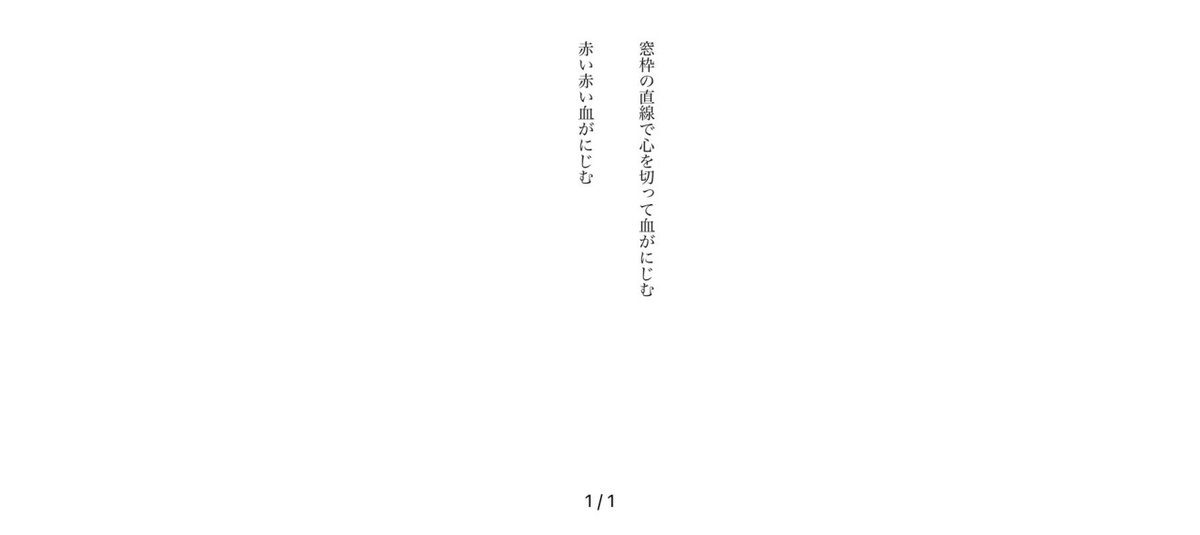

2枚目の詩は、無機質で、冷ややかで、非情のような直線が容赦なく空を切り取っているのを見て書いた。

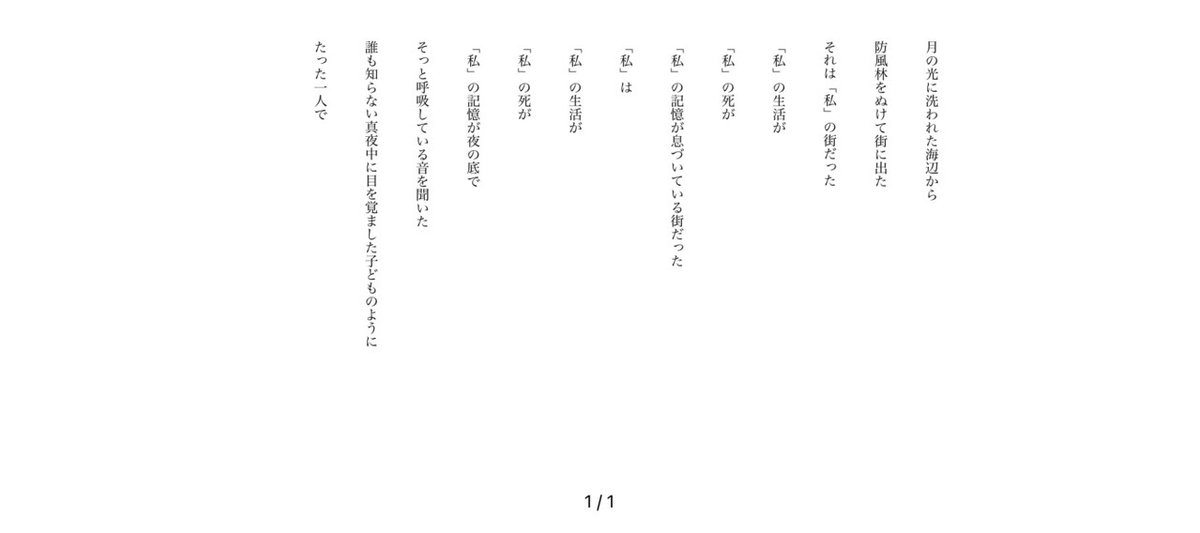

3枚目の詩は、みんながいる社会には属することができない自分、みんなが持っているものを持つことができない自分でもなんとか生き延びるために、自分の価値を得るために、必死でもがいていたときのものだ。

4枚目の詩は、出口のない部屋にいる自分について。あるいは自分という名の出口のない部屋について書いた。

18歳を過ぎて、散歩に出かけられるようになる前は、窓辺や、ときおり庭に出て星や月を見ていた。

5枚目の詩には、星と書いているけれど、実際は月を見て感じたことを書いたものである。

おそらく人は対面している他者を通して、今ここにいる自分というものを感じたり、自分の存在を確かめたりしていると思うのだが、ひきこもっていた当時の自分にはその手立てがなかった。

誰もいない場所で1人きりで月をみていると、月だけが今ここにいる私を視界にいれている唯一の他者であり、まなざしだった。

また逆に、誰も起きていない深夜に月を見ている私も、月にとっての唯一の他者であるような気がして満月の日は長めに外で過ごしたり、窓辺で過ごしたりして月の存在と自分の存在を確かめていた。

6枚目の詩では真夜中に海を散歩をするようになって、堤防に置いてあった石を見て感じたことを書いた。

その石は言葉のように、石を置いた人と石を拾った自分を繋いでいるように感じられた。

その石だけが、いつもだれもいない夜の海に(私しかいない海に)誰かの存在を、私以外の誰かがいた時間の気配を金木犀が風に香るみたいに、届けてくれていた。

7枚目は3枚目とも通じていて、哲学書から大きく影響を受けたものになっている。

「自分が在ると思っているものは実在の影にすぎない」

そんな風に思うと心が楽になった。

それが本当であるかを証明することはできないけれど、海を長く眺めているとこの世には海しか存在していないみたいに思える瞬間があった。

そのことが当時の自分にとっては慰めになっていた。

8枚目の詩は、散歩の帰り道に感じたことを書いたものである。

海辺をあとにして、松の防風林を抜けて公園に出ると、否が応でも自分の部屋に、そこにある自分の日常や苦しみに戻っていかざるを得ないつらさが、現実の重さが体にのしかかってきた。

蟻地獄の穴に自ら落ちていくようなものだった。

けれど、海辺にずっといられるわけもなく、夜は朝になり、眠っている街が起き出す前にそっと部屋に帰らなければならなかった。

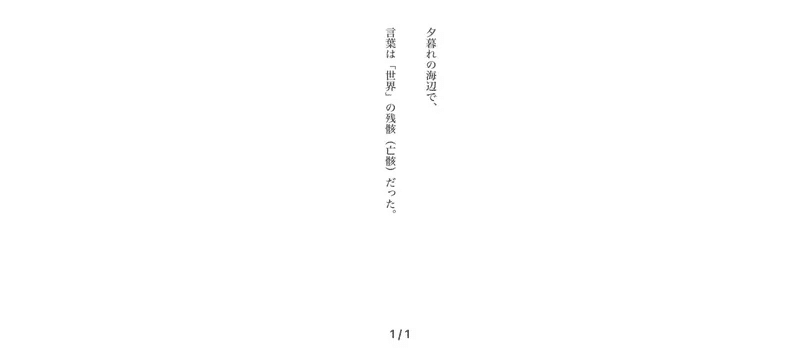

9枚目の詩には夕暮れとあるが、それはあくまで自分が書きたいことのイメージに夕暮れのほうが合っていると考えたからである。

散歩はいつも誰もいない夜だった。

そして、長く自分の中でだけ言葉を使っていると言葉が遺跡のようなものに感じられた。

はるか昔にほろんだ文明の跡のように、街や建物の一部が残っているだけで、当時の人はもうどこにおらず、その不在の気配に胸がしめつけれらるような感覚だった。

もし、人類最後の1人になった人にとって言葉は、人類がいたことの墓標のように感じられるのではないだろうかと、そんなことを考えた。

最後の詩も散歩の帰り道にできたものである。

夕暮れも枯草も、衰退を連想させるもので、帰るという行為も当時の自分にとってはポジティブな言葉ではなかった。

それでも一緒に帰ってくれる人がいたなら、帰り道で笑い合える人がいたなら、人は生きられるような気がした。

当時の自分に生きることの意味が明確にわかっていたならもっと生きることが楽だったと思う。

その意味がわからないために、ひきこもっていたとも言える。

自分のなかに、ずっとその意味を見つけられずにいた。

だからこの詩に出てくる他者である「君」の存在は、生きる意味の暗示のようなものだった。

この短い詩がもたらすイメージにはずいぶん助けられたように思う。

〈私〉と他者のあいだには深い隔絶があるのだ。その隔たりは関係不安の源泉であるが、しかしもう一つの ――〈私〉の観念では決して無化されえない――意味の源泉でもある。どれだけ自分に閉じこもっても、どれだけ倦怠を感じても、他者は〈私〉に話しかけてくる。別様であることの可能性を訴えている。つまり他者はメランコリーの外部にいるのだ。

上に引用した文章は最近読んで、自分が少し励まされた一文である。

最後の詩にも通じるものがあるように感じられたので載せてみた。

つらつらと自分が書いた詩について解説するような野暮ったいことをしてしまったけれど、ここに書いたことが誰か1人にでも届いてくれるのなら嬉しい。

それではまた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?