むにみずべ 茨城編01.1 霞ヶ浦葦舟世界大会 「葦を刈る」

今年第4回を迎えた由緒ある、むにみずべの祭典、これ知っていますか?

ついに同僚たちを誘い参加にこぎつけました。

世界大会への切符

オリンピック、ワールドカップに並ぶ世界大会といえば、ツールドフランス?ワールドベースボールクラシック?

いえいえ、葦舟世界大会です。当然ですね。

こちらの世界大会、とてもラッキーなことに、競技人口が少ないおかげで、2024年現在はアジア予選、日本選手権などなく出場できます。ですが大会日程の発表からわずか4ヶ月余りで葦舟を作って漕ぎたいひとを3人以上集めなければならないという、世界最難関とも言える厳しい出場要件が課されるのです。どうりで三大世界大会な訳です。

きっと皆さんこの大会について謎に思うことがたくさんあるでしょう。分かります。

おそらく一番謎なのはこれです。

葦ってどう読むの?

アシなのヨシなの、どっちなんだい

「葦」という漢字をどう読むでしょうか。

アシ!と思った方。

ずばり平安時代より前の生まれでしょうね。

図星かな。

どうやら日本では同じものを平安時代頃を境にアシからヨシと呼ぶようになったようです。アシというのは「悪し」とも捉えられ何だか嫌な感じなので、じゃあもういっそのことヨシ!と呼ぶようにしたとのこと。

マロマロした平安の方がやる事は大抵意味がわかりません。

人間は葦だけど、人間がいないと消えていく葦

人間は考える葦であるとパスカルさんが仰ったのは有名ですが、その葦はどうやら人間がいないと、どんどん消えていく存在のようです。

葦はニョッキニョッキと水面から生えています。そのため水の流れを弱め、泥や汚れを沈殿させます。そうして足元に溜まった泥の中から、水質悪化を引き起こす栄養塩(窒素やリン)を吸収。さらに水面付近の茎部分には大量の微生物が住まうなど、様々な角度からせっせと水質を浄化していきます。

そんな最強の葦さんは1年で成長するので、毎年刈っていかないと吸い上げた栄養塩と共に枯れた葦で富栄養化の末に陸地化し、葦原が失われます。枯れた葦で影になると新芽が育たないのも原因のようです。いずれにしても、水を清めるだけ清めて自分は居なくなるというすごいサスライの性質です。

それでも近代化以前は全然問題ありませんでした。葦は日常生活にこれでもかというほど使われまくっていたからです。(さすがに使いきれず残った葦は葦焼きとして焼き払っていました。)

古い田舎の民家の分厚い茅葺屋根の乗ったお家。この屋根はもちろん、葦。

夏の日差しを遮るすだれ(葦簀)、これももちろん、葦。

古代エジプトの紙、パピルス。(は厳密には葦じゃないけど、)パピルスに書いていたペン。これも葦。

さらには、藻屑(もくず)。なんと藻屑には、クズのような海藻という意味の他に、枯れた葦が泥炭化したものという意味もあります。

つまりどこかのヤンキーに、

お前、海の藻屑にしてやるよ!と言われたら、

もしかすると泥炭化させられる可能性もあるということです。

しっかりどっちにする気なのか確認するようにしましょう。

これだけ使い倒されていた葦も、今では使われなくなってしまいました。歴史的には使いきれない葦原は焼き払ってきたのですが、SDGsな昨今、法的にもそう簡単に焼けなくなって来ました。

このままでは霞ヶ浦の葦原は消え失せ、いつの日か日本第2位の面積を誇る湖も巨大な泥炭地になってしまうかもしれません。

そんな中始まったのが、葦舟世界大会なのです。

2日間をかけて、自分たちで葦を刈り、葦舟を作ってレースをする。こうして楽しく葦原を維持しようという訳です。

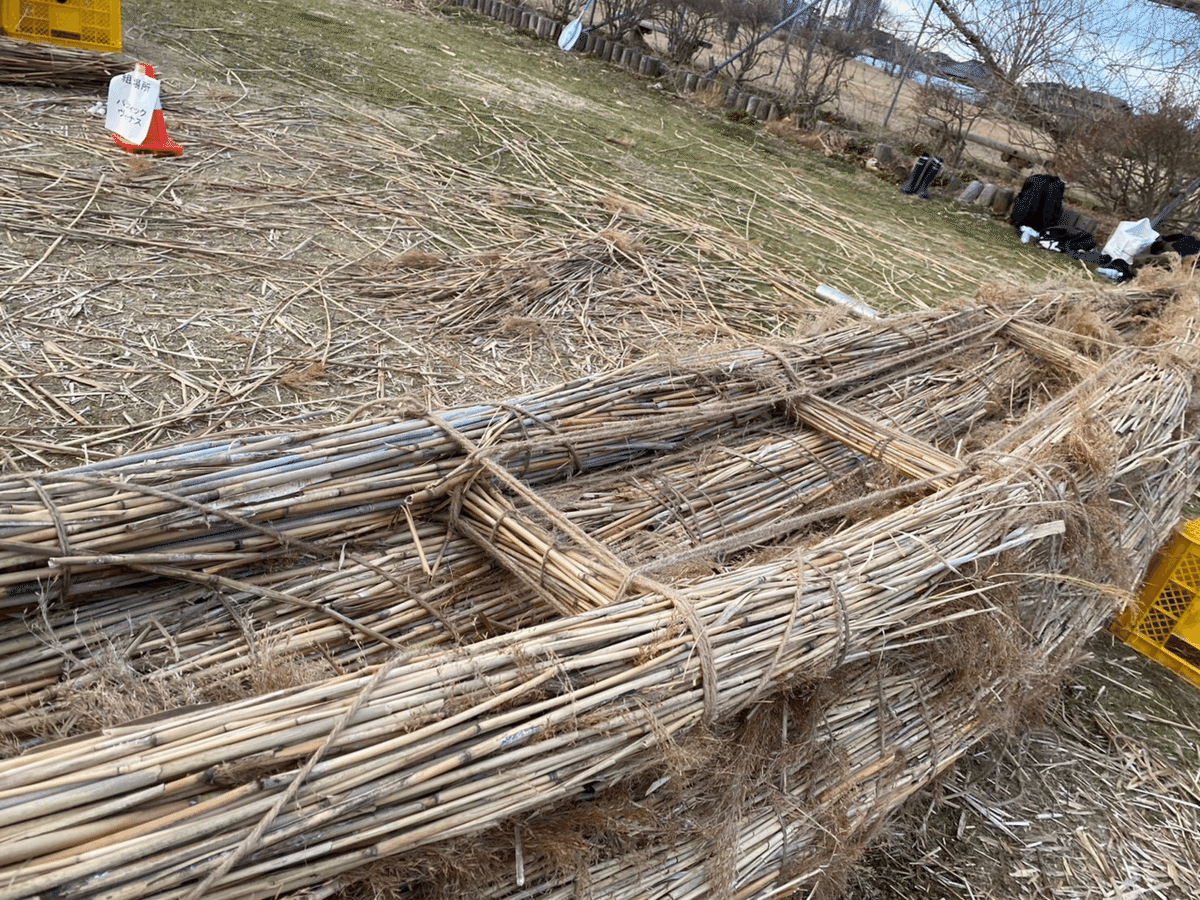

葦を刈る

初日は、葦刈りからスタート。

我々は繁忙期の年度末にも関わらず、金曜の夜に土浦に集合。前日入りしてその時を待ちました。

朝集合し開会式が終わると早速鎌を配られ、見えてる範囲の葦を好きなだけ刈っちゃってーと言われます。

ニョキニョキ生えてる奴らをグッと掴んでバサっとカットすれば良いんだろと安易に思いきや、そこには様々な壁が立ちはだかります。

まずは、底なしの沼。

漫画などでよく出てくるやつですが、実際の沼に行くと本当にどこで止まるかわからない、とても怖い存在です。一瞬で長靴の高さ分くらいは沈む場所に出くわします。周りは何人も靴への容赦ない浸水に苦しめられていました。

そして茨(イバラ)。そういえばここは茨城だったなと思い出させる、しっかりとしたイバラが、葦の間から襲いかかって来ます。

さらには熟練した大会参加者。この道数十年かと思うほどすごいスピードでザクザクと刈っていく猛者がたくさんいます。もたもた葦を探していると、そこにはイバラしか残りません。

こうして過酷な葦刈りに身を投じるも、数時間もするとコツが掴めてきます。

何とか息も絶え絶えに葦を刈り取り、チームの中でも比較的たくさんの葦の山を築くことができました。

しかしまだまだ序盤。ここからやっと葦舟作りです。

舟を編む

辞書を作ったことある人と、葦舟を作ったことある人だと、どちらが多いかは全然わかりませんが、きっとちょうど同じくらいのマイナーな営みです。

さて舟作りは、大会事務局の方々から教えを頂戴しつつ、午前中にせっせと刈った葦をまとめていきます。

一般的な作り方は、15本のコラソンと呼ばれる葦束にまとめ、それを紐で結んでいくというもの。

ムニのチームは2人乗りの船を作りたくて、気持ち多めの束にまとめていきました

まとめていくと5束分足りなそうだぞとなって来ました。まぁ足りなくても適当に船は出来上がるのかなと安易に考えていたのも束の間、

じゃあ5束分追加で刈って来ましょう!

と事務局の方にサラッと告げられました。

えっ。また刈るの…?

まさかの再び、葦を刈る

今大会で最もメンタルが沈んだ瞬間でした。「一生分の葦刈ったわ〜」とか気軽にヘラヘラしていた午前中から、もう大体取り切ったはずの場所から5束分をもう一度刈り取る午後。

ワイワイと話しながら作業していたところから一変、無言で黙々と刈る時間が続きました。

そして満を持して舟をこしらえる時間です。

今度こそ、舟を編む

葦をずらしながら4mほど束(コラソン)にしていきます。ちょうどずらした葦の端っこ辺りで結ぶことで枝毛のすくない綺麗なコラソンができます。

最初はトゲトゲだったコラソンも、回を重ねる毎にコツを掴み、頬ずりできそうな綺麗なコラソン、通称美コラを作れるようになりました。美コラができるとチームの指揮も上がります。

できた15本の美コラをさらにギュッとまとめ、葦舟を組み上げます。

それがこちら。

さぁどうでしょうか。

まぁ舟を編んだことない方にはわからないかもしれませんが、ものすごい愛着です。注目は座る場所に取り付けた横材です。これは足置き。

今回、速さだけでなく、いかに技術的に優れた葦舟をつくるかが問われる技能部門なる賞が設けられていました。

いつも舟ではないものの、設計やってますからね、こりゃ取らなきゃでしょと考えたのが、舟を速くする方法。

水の抵抗を減らすか、力を伝えやすくするか…

既にだいぶ流線形の葦舟の抵抗を小さくする方法が思い浮かばず、これまでのむにみずべの経験を思い起こし、力を伝えやすくするポイントを考えました。

そこでこの足場。漕ぐ時にグッと力を足で踏ん張れるようになります。思えば今まで乗ったカヤックもみんな付いていたのでこれしかないと思いました。

ついに完成した我らが葦舟。

土曜夜に居酒屋で前夜祭をした時には、スピードでも優勝しちゃって、技能部門も獲っちゃって、なんか大会荒らしちゃってすんませんと、勝手に思いながら非常に美味しい酒を酌み交わしました。

明日のレースが楽しみで眠れない、なんて事ないほど疲れた体で泥のように、藻屑のように眠りました。

決戦の日曜日、後編に続く。