伊藤博文と明治憲法の発布

2月11日は、建国記念日(初代・神武天皇が即位した紀元節)ですが、明治時代に大日本帝国憲法が発布された日でもあります。

1 大日本帝国憲法

この憲法の下で、日本国民に初めて居住・移転や信教の自由、言論・集会の自由、私有財産の保護などが法的に認められるとともに、帝国議会が設けられ、近代民主国家の原型である三権分立が定められました。

憲法草案は、1886年からドイツの法学者ヘルマン・ロエスレルらの助言を得て、伊藤博文を中心に井上毅らにより作成され、1889年2月11日、天皇から第2代内閣総理大臣・黒田清隆に授ける形で発布 (注1) されました。

(注1) 天皇が定めて国民に与える「欽定憲法」という位置づけ

2 伊藤博文

(1) 1,000円札に描かれた人

伊藤博文と言えば、昔懐かしい1,000円札を思い出される方もいらっしゃるでしょう。

(2) 幼少期

1841年に周防国熊毛郡束荷村(現在の山口県光市)で生まれた伊藤博文は、幼少期をこの地で過ごしました。農民の子として生まれ、幼い頃は貧しかったようです。

(3) 吉田松陰に学ぶ

その後、父親の転職を機に萩に転居。1853年に黒船が来航(翌1854年の日米和親条約が、開国と不平等条約の始まり)。

1856年、15歳のときに藩命で浦賀の警備につきます。その翌年、伊藤は再び萩に戻り吉田松陰の松下村塾に入門し、高杉晋作らと共に学びました。

1859年、吉田松陰が死罪になると、木戸孝允(桂小五郎)と共に遺体を引き取り、その後は木戸の従者として江戸に赴き尊王攘夷運動に参加しました。

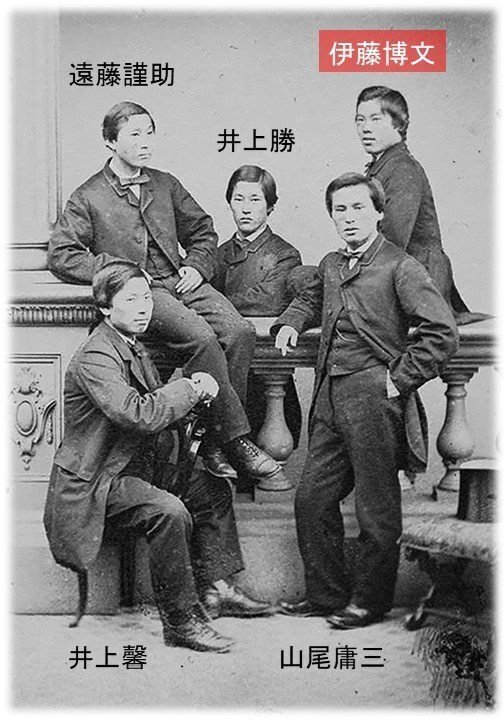

(4) イギリス留学

1863年、長州藩からの支援を得て、伊藤は井上馨らと5人でイギリスに留学 (注2) 。

伊藤は、イギリスの産業・技術や政治システムの先進性を目の当たりにし、攘夷派から開国派に転向しました。

(注2) 鎖国を維持していた幕府からみれば、この渡英は、いわば「密航」であった

翌1864年、日本に帰国した伊藤は、長州藩に攘夷を撤回するよう進言し、通訳としても活動の場を広げます。

(5) 初代・兵庫県知事に就任

1867年に大政奉還となり、翌1868年(明治元年)から明治新政府に出仕し、26歳の若さで初代・兵庫県知事に就任しました。

その年、米国商船の水夫が日本人を殺害する事件が発生。しかし、その水夫は領事裁判権 (注3) の下で僅か1年の禁固に処せられた後、解放されて米国に帰国してしまった。

このことが、のちに伊藤を領事裁判権や関税などの理不尽な不平等条約の解消に向かわせるきっかけとなったのです。

(注3) 領事が任国内の自国民を裁く権利で、その国の国内法や裁判から免除されるため治外法権とも呼ばれる

不平等条約を改めさせるには、どうしても列強と同等の軍事力を整える必要があり、伊藤は中央集権国家を築くために廃藩置県を推進しました。

(6) 岩倉視察団の一員として

廃藩置県が軌道に乗ると、1871年から岩倉使節団の一員として欧米各国を訪問し、不平等条約の解消に尽力しましたが、欧米側からは「日本は法治国家の体を成していない」として退けられてしまった。

このことが、のちに伊藤を憲法、立憲君主制、三権分立などの近代国家の基礎づくりに向かわせるきっかけになりました。

(7) 初代・内閣総理大臣となる

そして、1885年(明治18年)、初代・内閣総理大臣に就任します。

維新当初、大政奉還によって君主を将軍から天皇に復権させた明治新政府が目指したのは、欧州で見てきたような立憲君主制の新しい国家でした。

しかし、維新後も生みの苦しみは続き、内閣発足までに18年もの歳月を要したのです。

内閣発足後、憲法制定までに更に4年の歳月を費やします。1887年から、神奈川にある伊藤博文の別荘などで検討が重ねられ、1888年からは、枢密院で明治天皇臨席の下で審議されました。

そして、1889年にようやく日本初の近代憲法である大日本帝国憲法の制定に至った。

君主大権の色濃いドイツ型の憲法でしたが、伊藤はこの憲法を立憲主義的憲法と位置づけ、その意義は民権保護にあることを強調しました。

それまで憲法を持たなかった日本。松下村塾、イギリス留学、岩倉使節団などを通じて視野を広げた伊藤博文だからこそ成し遂げることが出来たのでしょう。

(8) 凶弾に倒れる

日露戦争後は、朝鮮・満州関連の問題処理に尽力し、1905年には初代・韓国統監に就任。韓国の国内改革と保護国化に尽力しました。

伊藤は、基本的には韓国併合には慎重な立場だったものの、日本が韓国の外交権や内政の諸権限を剥奪したことで、韓国民族運動との対立の矢面に立つことになります。

そして、1909年、ロシアとの非公式会合のため訪れたハルピンにおいて韓国人の安重根に狙撃されて死亡しました(享年68歳)。

3 伊藤博文ゆかりの地

(1) 久里浜海岸・ペリー公園

公園内にあるペリー上陸記念碑は、1901年に米友協会によって建立されたもので、碑文は伊藤博文の筆によるものです。

(2) 萩城下町と松下村塾

山口県萩市にある萩城下町は、木戸孝允(桂小五郎)や高杉晋作など、維新を牽引した多くの志士を排出した場所として広く知られています。

吉田松陰が開いた松下村塾では、高杉晋作や伊藤博文など約90名余りの門下生に対し、尊皇攘夷や儒学、兵学、史学など、幅広い知識・思想が教えられました。

右上:高杉晋作の生家

左下:松下村塾

右下:松陰神社

(Photo by ISSA)

(3) 伊藤公記念公園

山口県光市にある伊藤公記念公園は、伊藤博文の生家跡に造られており、公園内の伊藤公資料館には、伊藤博文の遺品や神奈川県大磯の別荘・滄浪閣(そうろうかく)で使用していた家具、大礼服、硯や筆などが展示されています。その隣に建つ旧邸宅の方は、内部を無料で見学できます。

旧邸宅の前には、第90代内閣総理大臣・安倍晋三(以下「安倍さん」)が揮毫した碑が建っていました。

安倍さんが記したのは、1885年に明治天皇が山口に行幸された時、随行した伊藤公が詠んだ五言絶句 (注4) の一節で、悠然天地心(ゆうぜんてんちのこころ)という文字です。

(注4) 伊藤公が詠んだ五言絶句

小園人不到 小園に人到らず

撫景感何深 景を撫して感何れか深き

鳥影花香處 鳥影花香の処

悠然天地心 悠然たり天地の心

「ゆったりとした天地の心を感得して事に当たる」という意味で、この碑は初代内閣総理大臣・伊藤博文の没後百年の節目で2009年に防長倶楽部が建てたものです。

自動車がないとやや不便な立地ですが、まさに、歴代総理大臣の原点と言える場所です。

4 総理大臣排出人数が最多の山口県

山口県は初代総理大臣の伊藤博文をはじめ、山県有朋、桂太郎、寺内正毅、田中義一、岸信介(安倍元総理の祖父)、佐藤栄作(岸信介の弟)、安倍晋三の8人の宰相を排出しています(全国最多)。

2019年末の時点で、8人の通算在任期間は全体の3割以上を占め、背景には、やはり維新志士たちを数多く輩出した松下村塾の存在や、長州が明治新政府を動かした経緯がありそうです。

5 凶弾に倒れた二人の宰相

近代国家に必要な憲法の制定に尽力した初代内閣総理大臣・伊藤博文。

その生地で、「悠然天地心」の言葉を胸に刻み、憲法の改正に取り組んだ第90代内閣総理大臣・安倍晋三。

二人は、共に60代という若さで凶弾に倒れました…

かたりあひて

尽しし人は 先立ちぬ

今より後の 世をいかにせむ

この和歌は、第3代内閣総理大臣・山県有朋が、盟友だった伊藤博文を偲んで詠んだもので、「国の行く末を語り合い、国家に尽くした人が先立ってしまった… これから世の中をどのように導いたらいいのだろう」という悲しみと憂慮の念が込められています。

安倍さんの国葬儀のとき、この和歌が菅さんの弔辞の中で紹介されました。

6 憲法について思うこと

(1) 安倍さんの思い

安倍さんは、2013年発行の自著「新しい国へ」の中で、次のように語っています。

「日本が抱える課題を列挙してみると・・・(中略)・・・その根っこはひとつのように思えます。すなわち日本国民の生命と財産および日本の領土は、日本国政府が自らの手で守るという明確な意識のないまま、問題を先送りにし、経済的豊かさを享受してきたツケではないでしょうか。まさに「戦後レジームからの脱却」が日本にとって最大のテーマであることは、・・・(中略)・・・何も変わっていないのです。」

戦後レジームとは、一般的には第二次世界大戦後に確立された世界秩序の事を指しますが、日本では、戦後のGHQ占領下で出来上がった現憲法をはじめ、教育やマスコミの在り方などを意味します。

(2) 異なる道を歩んだ敗戦国ドイツ

同じ敗戦国のドイツは、戦後63回も憲法改正を行い、刻々と変化する国際情勢に柔軟かつ具体的に対応して、先進国としての務めを果たそうとしてきた。

一方、日本は頭の痛い安全保障問題を米国任せにすることで、一度も憲法を改正することなく経済成長に専念することができた。

しかし、その代償は大きく、日本は「自分の国は自分で守る」という最も基本的な思考回路を失ってしまった。

そして、今頃になって大慌ての戦略転換と防衛費増額という事態に直面している。

一刻も早く戦後レジームという硬直した思考回路から脱却し、ドイツのように柔軟に転身しなければ、現在から次世代に至るまで安全な暮らしを守ることは難しいと思います。

(3) 日本国憲法に係る最重要課題とは

戦後レジームからの脱却において死活的に重要な課題は、憲法できちんと自衛隊の存在を認めて、自衛隊違憲論を解消することです。

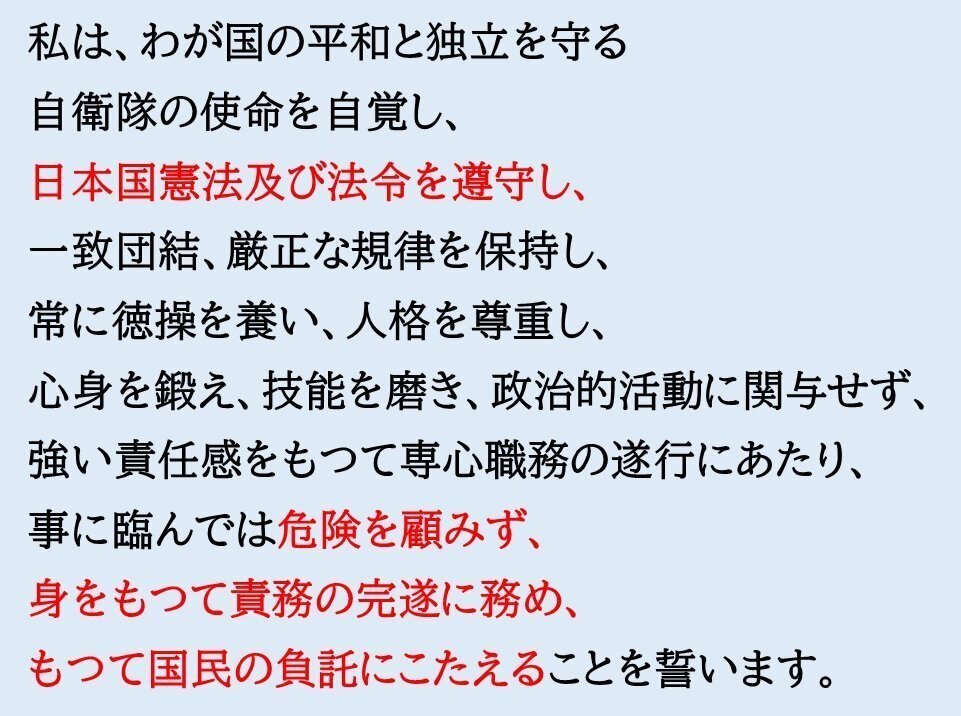

ここに、自衛隊員が入隊時に誓約する「服務の宣誓」をご紹介します。

しかし、皮肉にも自衛隊員は、

「あなた方の存在は認めない」

と言っている憲法を、

遵守しなければならないのです。

「あなた方は違憲である」と

主張し蔑む人々にさえも、

身をもってその負託に

こたえなければならないのです。

彼らの日々の努力によって、安全・安心な暮らしが守られているにもかかわらず、国(民)は一体いつまで彼らが抱える苦しみを放置し続けるのでしょうか?

更に言えば、

憲法の前文には「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」と書かれています。

しかし、その前提が急速に揺らぎ始めている今、自衛隊の法的地位を曖昧にしたままで、一体どうやって「われらの安全と生存を保持」できるというのでしょうか?

憲法は本来、どのような指導者や政権に代わろうとも、それを暴走させないように国家の頂点にあるべきもの。そういう意味でも、自衛隊をきちんと憲法に明文化しなければならないのです。

私たちの祖国・日本は今、その憲法を独裁者の下に位置づけて憲法が憲法としての役割を果たしていない国々に囲まれている、ということを忘れてはならないと思います。

伊藤博文の尽力で、日本が初めて憲法を発布した2月11日のこの日、本稿が、皆さまがこの時代の厳しい現実と次世代の安寧を見据えた憲法の在り方について考える、ひとつのきっかけになれば幸いです。

おまけ

伊藤公記念公園では、向かい側にある「オムライスカフェ桂花茶房」の飼い猫さんが近寄ってきて、しばらく戯れてくれました。

(よしよし、かわいいね~😺 💛)