日本企業の大きな転換期

1.VUCAの時代

「VUCA (ブッカ)」という言葉をご存じでしょうか。「変動性(Volatility)」「不確実性(Uncertainty)」「複雑性(Complexity)」「暖昧性(Ambiguity)」の頭文字を取ったもので、先が読めない変化の激しい状態のことを言います(図表1)。

もともとは、米軍が軍備計画の議論の際に使用したことが始まりの軍事用語ですが、先が見えず、複雑で、はっきりしない状況が、現代の経営、ビジネスの環境にそのまま当てはまることから、ヒジネスの世界でも広く使われるようになりました。

現代は、まさにVUCAの時代です。グローバル化やIT化が急速に進展し、今までの定石は成り立たなくなりました。そんな変化の激しい時代にあって、日本企業は、どのように変わっていこうとしているのでしょうか。日本企業が生き残っていくためには、これまでの成功パターンからの脱却が急がれます。

いくつかの視点から、これからの日本について概観していきます。

2.総人口も生産年齢人口も減少の一途

経済の状況は、不確定要素が多くあるため予測が難しいのですが、その中で最も確実に予測できるのは、人口の変化だと言われています。

2020年から2030年の日本人口統計をみていきましょう。まず、日本の生産年齢人口は2020年から2030年の間に7.7%減少します。これも大きな数字なのですが、私たちが注目しているのは、35歳から44歳、企業のリーダーシップを取っている年齢の人口推移です。

これを見ると、10年で23.5%も減少するというデータになっています。潤沢な人材がいた時代はリーダー層をセレクションできましたが、これからはその世代の人材全員がリーダーになっても足りないという時代が訪れるのです。

3.世界最速で高齢化が進展

さらに日本の特徴として、世界に類を見ないスピードで高齢化が進んでいることがあります。

【2024年(令和6年)6月1日現在(概算値)】

<総人口> 1億2389万人で、前年同月に比べ減少 ▲62万人 (▲0.50%)

【2024年(令和6年)1月1日現在(確定値)】

<総人口> 1億2414万3千人で、前年同月に比べ減少 ▲60万9千人(▲0.49%)

・15歳未満人口は 1408万9千人で、前年同月に比べ減少 ▲34万3千人 (▲2.38%)

・15~64歳人口は 7384万5千人で、前年同月に比べ減少 ▲30万1千人 (▲0.41%)

・65歳以上人口は 3620万9千人で、前年同月に比べ増加 3万6千人

(0.10%)

うち75歳以上人口は 2020万7千人で、前年同月に比べ増加 71万7千人 ( 3.68%)

<日本人人口> 1億2105万2千人で、前年同月に比べ減少 ▲84万1千人 (▲0.69%)

4.日本企業の人員構成

日本の人口はこのような状況ですが、日本企業の人員構成についてどうなっているかを見ておきます。

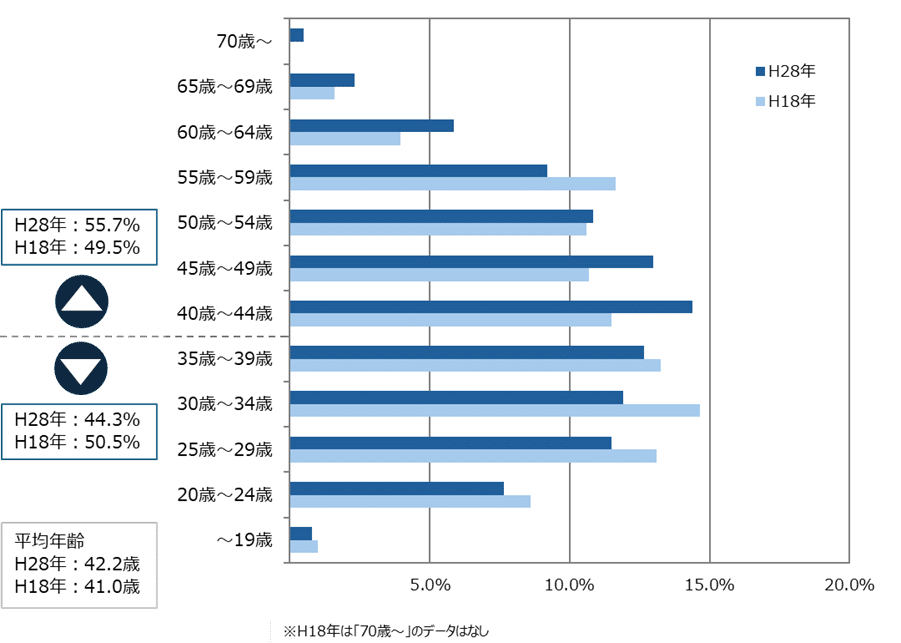

図表2を見ると、平成18年度には40歳未満と40歳以上の年齢別人員構成はほぼ半数の割合でしたが、平成28年度には40歳以上が約56%と半数以上を占め、平均年齢も押し上がっています。平成25年度に改正高年齢者雇用安定法が施行され、実質定年が65歳となる企業が多くなっていることも比率を上げる要因となっています。ノウハウを持ち合わせ、社風になじんでいる高齢者を雇用することが人員・人材不足を解消する一つの有効な施策となります。しかし、これまでのやり方を踏襲することにより、イノベーションを起こす機会を逸してしまうという懸念も聞かれます。

採用はここ数年活発化していますが、平均年齢を押し下げるまでに若手の採用が間に合っていません。そのため、人材の代謝が活性化されず固定的な人員構成のまま、従来の業務や役割を年齢の高い社員が行っています。結果として、若手が役職や新しい業務を経験する機会がない状態で、若手の成長が思うように進んでいません。

このままでは、多くの日本企業は、将来の人材不足、特に将来のビジネスを牽引するリーダー不足に直面することになります。

すでに、この状況は初めて認識する内容ではありません。概括すると、日本企業にとっては、総人口の減少に伴い国内マーケットが縮小し、生産年齢人口が減少することで労働力不足は深刻化していきます。しかし、そのような状況であっても、日本企業は本質的な構造改革が思うように進まず、現状維持となっていることが問題と言えます。このままでは、失われた10年が20年となり、今また30年とならないようにするために、日本企業が抱える構造的な要因を現在の経営層が早急に解消する必要があります。

5.あまりにも低い日本の生産性

内閣府が2023年12月25日発表した2022年の1人あたりの名目国内総生産(GDP)は、ドル換算で3万4064ドルでした。円安の影響で前年の4万34ドルから大きく減らし、経済協力開発機構(OECD)加盟38か国中21位でした。イタリアに抜かれ、先進7か国(G7)で最下位となりました。世界のGDPに占める割合が低下しているということは、日本の世界における影響力が低下してしまっていると言ってよいでしょう。

1位はルクセンブルクで12万4592ドル。ノルウェー、アイルランドと続き、米国は5位、OECDに加盟していない中国は1万2720ドルだった。日本の21位は、比較可能な1980年以降で最も低かったです。

国全体の名目GDPでは、日本は4兆2601億ドルと、米国、中国に次ぐ3位を維持した。だが、世界全体に占める割合は4・2%(21年は5・1%)となり、80年以降で最低でした。国際通貨基金(IMF)は、日本が23年にドイツに抜かれて4位に転落するとの見通しを示している。

特に問題視すべき点は、1人当たりの名目GDPです。1人当たり名目GDPというのは、国や地域の生産性の高さの目安となるものです。

2022年の日本の一人当たり名目GDPランキングは32位となり、前年の27位から5ランクダウンしました。また、2022年の日本の一人当たり名目GDPは33,854ドルとなり、前年の39,933ドルから15.2%と大きく減少しました。

日本の生産性の低さは、日本生産性本部による「労働生産性の国際比較」を見ても明らかです。

OECD データに基づく 2022 年の日本の時間当たり労働生産性(就業 1 時間当たり付加価値)は、52.3 ドル(5,099 円)で、OECD 加盟 38 カ国中 30 位でした。実質ベースで前年から 0.8%上昇したものの、順位は 1970 年以降で最も低くなっています。就業者一人当たり労働生産性は 85,329 ドル(833 万円)で、OECD 加盟 38 カ国中31 位となっています。

1.日本の時間当たり労働生産性は、52.3 ドル。OECD 加盟 38 カ国中 30 位。

OECD データに基づく 2022 年の日本の時間当たり労働生産性(就業 1 時間当たり付加価値)は、52.3 ドル(5,099 円/購買力平価(PPP)換算)。OECD 加盟 38 カ国中 30 位だった。順位でみるとデータが取得可能な 1970 年以降、最も低い順位になっている。2021 年と比較すると、実質ベースで 0.8%上昇した。

2.日本の一人当たり労働生産性は、85,329 ドル。OECD 加盟 38 カ国中 31 位。

2022 年の日本の一人当たり労働生産性(就業者一人当たり付加価値)は、85,329 ドル(833 万円/購買力平価(PPP)換算)。ポルトガル(88,777 ドル/866 万円)のほか、ハンガリー(85,476 ドル/834 万円)やラトビア(83,982 ドル/819 万円)といった東欧・バルト海沿岸諸国とほぼ同水準となっている。順位でみても、1970 年以降で最も低い 31 位に落ち込んでいる。

3.日本の製造業の労働生産性は、94,155 ドル。OECD に加盟する主要 34 カ国中 18 位。

2021 年の日本の製造業の労働生産性(就業者一人当たり付加価値)は、94,155 ドル(1,078 万円/為替レート換算)。これは米国の 6 割弱(56%)に相当し、フランス(96,949 ドル)とほぼ同水準。2000 年にはOECD 諸国でもトップだったが、2000 年代に入ると順位が低落するようになり、2015 年以降は 16~19 位で推移している。

これらのデータからも分かるように、日本企業は生産性について、大きな問題を抱えています。

6.日本企業が生き残るために

このような状況下、日本企業が、急速な高齢化と労働力人口の減少が進んでも成長し続けていくためには、次の項目についての取り組みを、速いスピードで実行していくことが必要だと考えます。

①多様な環境で、多様な人材を率いる経営(真のグローバル化)と現場双方のリーダーシップ

②競争力を高めるための経営戦略としてのダイバーシティ

③構造転換を促し現状を打破するためのイノベーション

④RPA等ロボット、AI、IT等の活用による仕事内容の変化(今までと同じやり方、長時間労働からの脱却)

⑤ロボット等でなく人がやることに意味がある付加価値創出(業務改善、業務スキル向上、能力開発)

日本企業に今問われていることは、世の中の変化に対応して、過去の成功パターンから脱却し、新たな勝ちパターンに向けて本気で変わっていくことができるか、ということです。日本国内でしか通用しないガラパゴススタンダードからグローバルスタンダードに変われるのかということです。日本を代表する企業であっても、変わることができなければ、衰退していく時代です。

7.おすすめ人材アセスメントソリューション

8.グローバルポジションを獲りにいく

グローバル企業において、日本人は優秀な部下にはなれるが、グローバルポジションはとれないという事態が起きつつある。外国人、とりわけアジアの優秀なリーダーたちが、日系企業の重要ポジションを占め始めている。このままでは、日本人はグローバルはおろか、国内でも重要なポジションをとれないことが危惧される。

日本企業では、なぜリーダーシップ開発が停滞しているのか。グローバルポジションをとれるリーダー人材は、いかにして輩出されるのか――。

日本人のリーダーがグローバルで戦うために世界基準で獲得すべきリーダーシップスキル、及びリーダーシップ開発成功の要諦、人事が起こすべき変革、経営のコミットについて、具体的事例とリーダーシップに関するグローバル・データを織り交ぜながら解き明かす。

9.会社概要:株式会社マネジメントサービスセンター

創業:1966(昭和41)年9月

資本金:1億円

事業内容:人材開発コンサルティング・人材アセスメント