習ったばかりのデザイン思考をChatGPT使いながらやってみる(その2)

我が家の愛犬とのYoutubeチャンネルを作りたい、せっかくなので最近ビジネススクールで習った「デザイン思考」を活用して、そのYoutubeチャンネルの「ブランディング」を考えよう、という話。

「犬との楽しい関わり」を考えるために、前回、ChatGPTの力を借りて、拡散思考でどんどん広げていくことができた。

なので、今回は収束思考をしていくターンです。

(拡散思考と収束思考については前回の記事参照。)

ChatGPTから返ってきた内容を整理

聞いたことに対して、ChatGPTが返してくれた答えを、整理していきます。

小見出しの部分が、質問内容。

表画像で張り付けているのが、返ってきた答えをキーワードでまとめたものです。

「犬との関わり」にはどんなものがある?

犬を飼うとどんなことを一緒にできる?

犬との「親密な関わり」って具体的には?

なぜ人は犬に「愛情を示したい」と思うんだろう?

整理した内容を取捨選択

「楽しい関わり」が何かを具体化する前に、ChatGPTの返答から、「関わり」の前には「関係性」があることに気付かされました。

だから、今回提供したい「楽しい関わり」はどんな「関係性」の上にありそうかをまず取捨選択する。

するとこんな感じ。

ちなみに、何かを決める時、「選ばれたものが何か」も大事だが、それと同じくらい「選ばれなかったものが何か」を認識することで、よりその後の判断がしやすくなるらしい。論理思考の授業で習いました。

「これじゃないよね」の確認って意外と大事。

じゃない理由

□サービスドッグとして

「サービスドッグ(盲導犬とか)」ではないと思ったのは、人間の気持ちが向いている先が「犬」ではなく「不自由のない生活」だと思ったから。

□保護対象として

「保護対象として」ではないと思ったのは、気持ちの向いてる先は「犬」なんだろうけど、ある時点まではやはり、「保護されないと殺処分されてしまう」など、最低限の幸せをまずは確保したい、「マイナスをまずは0に戻す」という側面が強い関係性なのかと思ったから。

(ある時点を過ぎると、「ペットと飼い主」という「0からどんどんプラスを目指す」関係性になるとは思うのだが、それはじゃあ「ペットと飼い主」の関係性で考えたらいいかなと。)

□撮影や絵画制作の対象として

これは、迷いました。

人間の気持ちが向いている先が「犬」ではなく「他の誰か」「他の何か」だけであればナシ。でも、まさにこれは私自身も指す関係性で、私はけっこう愛犬の写真を撮ってSNSにアップしたりするのですが、犬を撮影の対象とすることって、犬が楽しそうじゃなければ続きません。

カメラを出したら、真っ先にやってきてポーズを決める姿を見ると、「彼(犬)も楽しんでくれているんだな」と感じて、それが写真を撮りたい気持ちにもつながります。

かといって、「見てくれた人がどう思うか」ということに無関心かというと、正直なところそうではありません。

でも、そっちを気にする気持ちの方が大きくなってしまっている人はいるかもしれないし、自分自身は否定したいですが、見様によってはそう感じられている瞬間もあるかもしれません。

だから、要は「わかんないから」が、今回選ばなかった理由です。

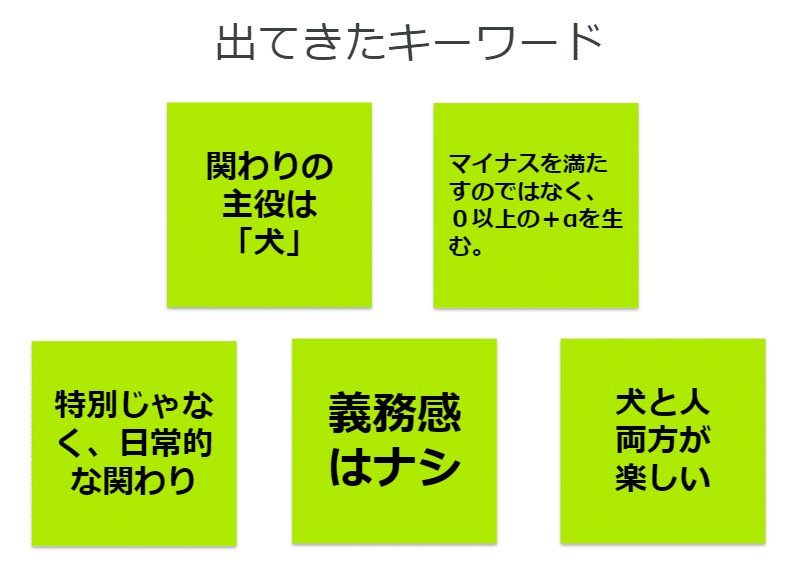

関係性の取捨選択で出てきたキーワード

他も同じく取捨選択して、「じゃない理由」を言語化

□旅行

計画して準備して、1年に1回~数回の「特別な関わり方」というところが、イメージと違うかなと感じました。もっと「日常的な関わり方」を楽しくしたいという思いがあります。

□膝にのせたりしてリラックス

こういう犬を「癒し」とする関わり方は、犬が最低限のお世話がされていて、幸せそうであれば実現できること。先ほどの「保護の対象」での話と同じく、不足分を埋めるのではなく、+αの関わり方を作りたいため、ここは違うと判断。

□健康を管理する

ここも「保護の対象」での話と同じ。不足分ではなく+αを作りたい。そしてもう一つ気付いたのは、この犬の健康管理というものは、ちょっとネガティブな言い方をすると「飼い主の義務」。

義務と言っても、健康管理をしっかりしてあげることで犬はイキイキするし、素晴らしいこと。なんだけど、「○○はしっかりしてあげなきゃだめですよ」みたいな「義務感」を出す、youtubeチャンネルはイヤだ。

ここ重要かも。

□犬のニーズ理解としつけ

なんのためにニーズを理解するのか、なんのためにしつけをするのか、によっては○。

単に、ニーズを理解して必要な環境を整える、であれば、それは最低限のお世話、不足分を埋めているだけの関りなので、求めているものではない。

単に、トイレや最低限のコマンドを、「必要らしいから」でしつける関わり方は、求めているものではない。

じゃあ、何のためのニーズ理解、何のためのしつけであれば今回求めている関わり方になるのかというと、それは「犬の+αの楽しさ」と「人の+αの楽しさ」が両立している場面につなげるためのものであること。

あ、これだ。ピンときた。以下、振り返りながら、読まれている皆さん(正確に言うと、書いている詳細を忘れた未来の自分)にもわかるように言語化していきます。

改めて出てきたキーワード整理

何のためのニーズ理解なのか、何のためのしつけなのか、という部分で、大きく理解が進みました。特に「しつけ」を例に出すとわかりやすいです。

しつけって何のためにするのか?

人と犬が共生するため、だと私は思っています。

例えば、「トイレのしつけ」にしても、もし家の中に、「どこでもおしっこしていい十分な飼育スペース」があって、別に飼い主もそれで困っていないのであれば「トイレのしつけ」はいらない。

(たぶん全体を水で流してデッキブラシでこする、みたいな動物園みたいな設備)

散歩に行っても日本のマナーなら犬がそこらへんにおしっこしてても、マナー水をかければOKという環境だし。

でもそんなスペースがある家ってなかなかないだろうし、もしあったとしても、次の問題が発生する。

それは「そこら中におしっこしてはいけない場所」には行けなくなるということ。

極端だが「え?それがどうかした?別にそんな場所には行きませんよ」という人は、いよいよトイレのしつけなんて必要ないと思う。少なくとも私は必要性を提示できない。

「トイレのしつけ」は極端な例で、「マットで伏せて待つ」なら多少リアルに考えやすい。

ドッグカフェなどに行くなら、飼い主が何かを食べている時、ずっとそわそわ落ち着かないで、時折机の上のモノを食べてしまって怒られるよりも、「マットで伏せて待つ」ができていたら、褒められるし、何よりも犬が落ち着ける。

もちろん、これができなくても、ドッグカートやクレートを持って行って、その扉を閉めてしまえば「マットで伏せて待つ」はできなくてもドッグカフェには行ける。

ただ、飼い主が「ドッグカートやクレートを持って行くのが大変」と思っていたら、できた方が気兼ねなく楽しめるかもしれない。

でも、そもそもドッグカフェなんて行かないし、そんな状況はない、という人の場合、「マットで伏せて待つ」を練習する意味合いは薄い。

そのトレーニングを飼い主とすることで犬が楽しんでくれる」という目的であればぜひ続けるべきだが、そうでもなく「ウチの犬、マットで伏せて待つがなかなかできない」とマイナス感情が生まれるのであれば、全く継続する必要はないと思う。

私が提供したい価値

長くなったが、ここまでのことを図にまとめるとこうなる。

左の黄色い円のみのところは、

□犬を飼う上で必須の世話。飼い主の義務。

右の青い円のみのところは、

□人が楽しいだけで犬は使われているのみ。

そうじゃなく、二つの円が重なる、犬と人の両方が、「やらなきゃいけないからやる」じゃなく「楽しいからやる」という、関わり方があるはず。

既にそういう関り方は少なからず、どの飼い主と犬の間にもあるかもしれない。だが、その関わり方をたくさん知れて、たくさんできて損はない。

そんな関わり方をたくさん見つけて、そんな瞬間をたくさん作りたい。

そうすると、犬との暮らしがもっと自由で楽しいものになるんじゃないかと思う。犬との暮らしで幸せを感じる瞬間が増えると思う。

つまり、以下のようなブランドステートメントになる。

そして、ふと浮かんだブランドキャッチコピーはこちら。

次回はペルソナの見直しとインサイトの掘り起こし。

私は実家で黒の豆しばを飼っていた。

16歳で亡くなった時、ずっと実家で世話をしていた母の「家に帰ってきて、あの子のおしっこの失敗を拭く必要がない床を見たときに、すごく寂しくなる」という言葉が印象的だった。

私もその豆しばが老犬になってきた頃に、散歩に連れて行ったり、一緒に家で過ごしている時に感じていたのは、先ほどまででいう「最低限のお世話」であっても、かけがえなく感じる、義務感なんて言葉の欠片もよぎらない、人にとっても本当に幸せな瞬間であるということ。

つまり、犬のステージや、その人の考えによって、先ほどの図の円の重なり方はいかようにも変わる。

でもそれだと、作るものの狙いが定まらない。だから、ペルソナを決める必要がある。それを次回やっていきたい。

ChatCPTはどう役に立ったのか?(振り返り)

拡散思考にとても役立った。

特に今回は一人でやっていることもあって、とても助かった。

通常であれば、探索型の顧客インタビューや、複数人で議論を重ねる中でいろんなきっかけを得るのだと思う。

だが、今回は一人で、誰かにわざわざ説明するにも全然言語化できていない状態なので、意図的に誰からか「きっかけ」をもらうのは結構大変だと思う。

そこでChatGPTはとても役に立った。もちろん、言葉のニュアンスや意図がズレた返答も多々あるが、振り返ると、そういった答えこそが、「じゃない理由」をたくさん与えてくれて、思考を深めてくれたのかもしれない。

また、この拡散思考の段階でChatGPTを使うことは、一人で考える時じゃなく、複数人で考える時も良い思考の転換点を与えてくれるかもしれない。

ChatGPT自身が意味を理解して返答しているわけじゃない、という話を時折聞くが、こちらは関連した別視点の単語がほしいだけなので、全く問題は感じなかった。

これからのAIの発展が本当に楽しみ。