「水たまりで息をする」感想

先日来、高瀬隼子さんにハマり中である。

今回は「水たまりで息をする」を読んだ。

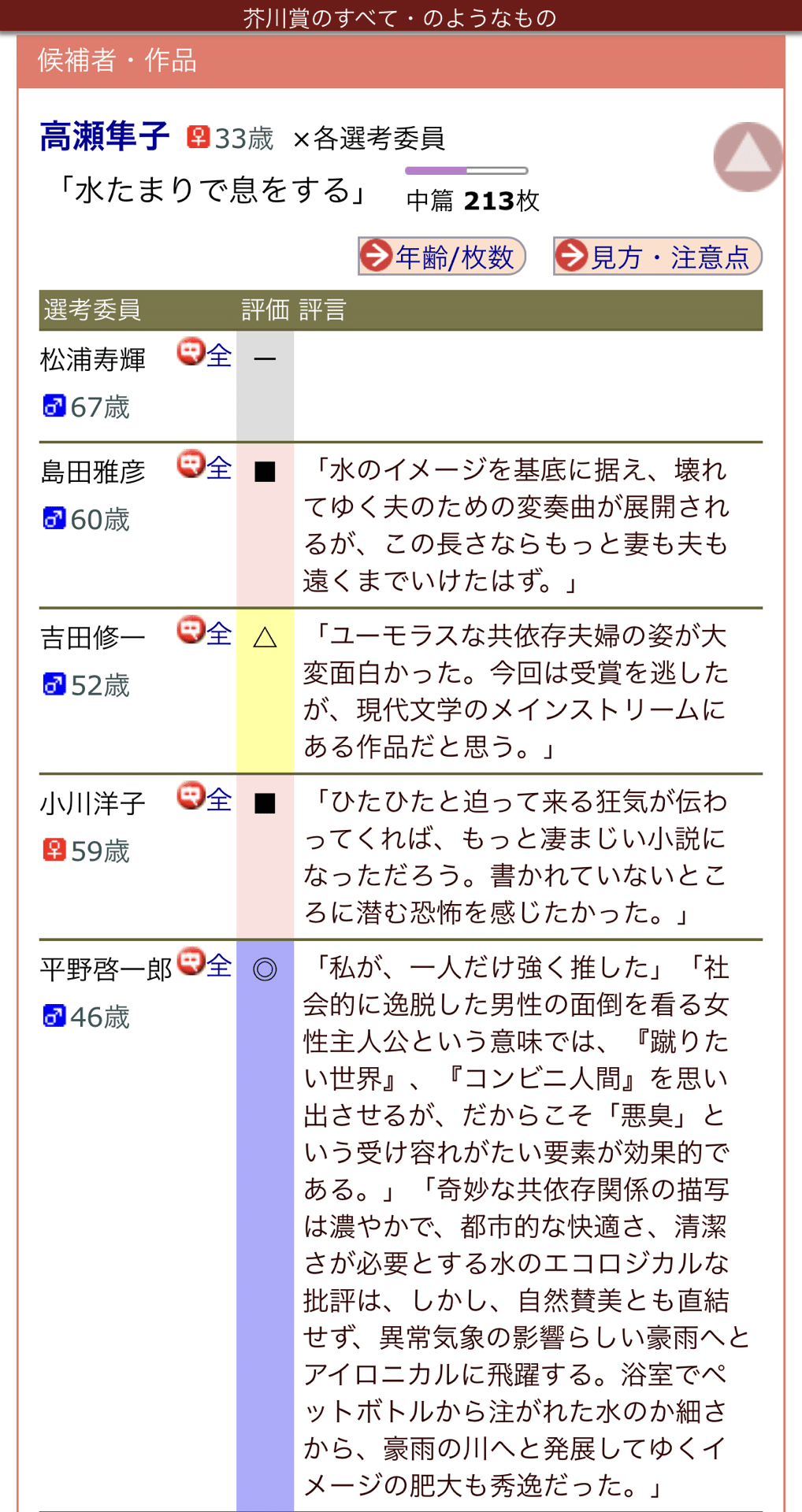

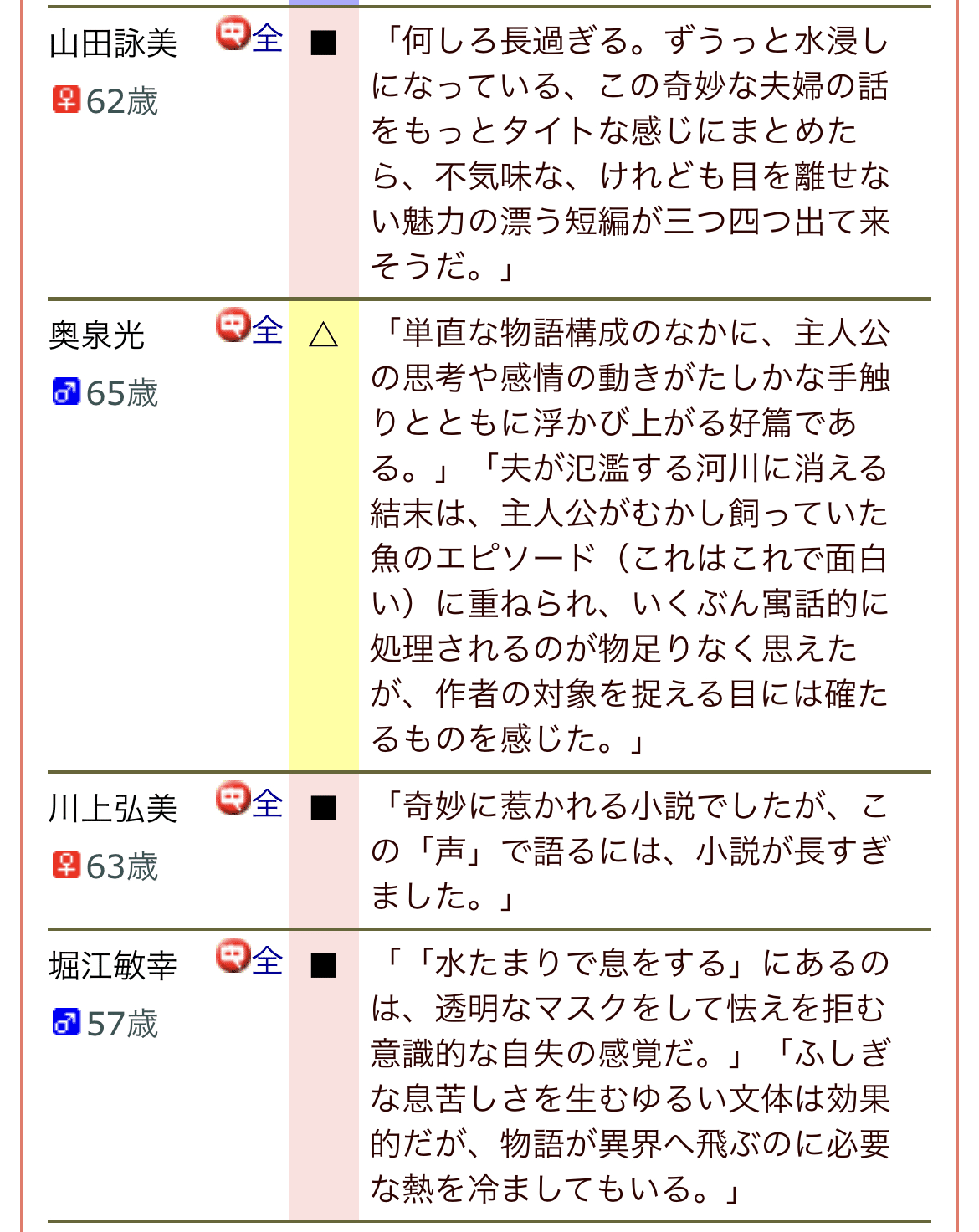

ちなみに、この作品が芥川賞候補になった時の、選評がこちらである。

選評を読み終わった瞬間「やった!」と小さくガッツポーズしてしまった。

誰も私のようには読んでいない、と思ったからだ。

もちろん、感想に正も誤もないのは、わかっている。

けれど、この作品で表現したかったことは、「型にはめないと定義が難しいものから、型が消えていく時の心許なさ」ではないかと思うのだ。

ざっとあらすじを紹介する。

主人公の衣津実は、都会で暮らす女性だ。

性質のおとなしい、優しい夫と暮らしている。

二人とも仕事をしており、滅多に家でご飯を作らない。

義母からは「ままごとのような暮らし」と言われているが、特に不満もなく日々淡々と、このまま二人で年老いていくのだろうと思っていた。

ところが、ある日、夫が風呂に入らなくなったことに気づく。

夫は水道水が臭くて、体につくと痒くなると言い、入浴を拒み続ける。

彼女はペットボトルの水で体をすすぐように言うが、そのうち夫は雨が降ると外に出て濡れて帰ってくるようになる。

そんなとき、夫の体臭が職場で話題になっていると義母から聞かされ、「夫婦の問題」だと責められる。

夫は退職し、これを機に二人は、夫がこのところ川を求めて足繁く通っていた彼女の郷里に移住する。川で水浴びをするのが夫の日課となった。

豪雨の日、河川増水の警報を聞いた衣津実は、夫の姿を探すが――。

たぶん、読者は「なぜ、風呂に入らない夫を許容するのか?」というところで、まず引っかかると思う。

夫が水道水をいやがるようになったのには、きっかけらしき事件があるのだが、それがどう作用して、風呂を拒絶するようになったのか、その理由は曖昧で因果関係の説明がない。

主人公も、読者もモヤモヤする。

「理由を問い、原因を取り除き、解決しようと努力する」

「理由は分からなくても、同じ家に住むものとして、我慢できないので、無理矢理にでも風呂に入れる」

一般的対応としては、こんなところではないかと思うのだが、彼女はそのどちらも選択しない。

それどころか、風呂に入らない夫を「臭い」と思っていることを、夫に知られることを恐れるかのように、何でもないふりをする。

なぜなら、夫を傷つけたくないから。

無理に理由を問い詰めることをしない。

なぜなら、言いたくないことを言わせるのは、愛ではないと思うから。

夫が「スメルハラスメント」で職場を辞めるよう勧告され、いよいよ退職しても、それでも風呂に入るよう言わない。

なぜなら、夫を愛しているのなら、不可解な行動をも丸ごと愛すべきだと思っているから。

彼女は「おままごとのような暮らし」と言われても、それを「夫婦の愛の形」だと信じていた。

「互いを尊重しているのだ」だと信じてきた。

手の空いている方が家事をして、助け合う。

負担になる食事の支度は、お互い好きなように別々にとることで回避する。

そうやって成り立っていた、「夫婦の暮らし」=「自分たちの愛の形」が、風呂に入らない夫によってじわじわと壊れていくのが、我慢できないのだ。

「愛だと信じてきたもの」が壊れるくらいなら、匂いも我慢するし、職場を追われた夫を責めないし、夫が綺麗な水を求めて川のそばに住むというなら、仕事を辞めてついていく。

そして常に自分の心を、距離を置いて観察しているのだ。

「これでいいんだよね?」

「これが愛だよね?」

と問いかけながら。

愛なんて、誰にだってよくわからないものだ。

だから、わかるように形にして見せようとする。

二人で住む家の整え方、休日の過ごし方、互いへの献身や、いたわりや、ねぎらいや、甘やかしや、主体性の尊重や。

愛はこれらの集合体として存在する。

とりあえず衣津実は、そういうものだろうと思ってきた。

なのに、それが、ガラガラと崩れていく。

風呂に入らない臭い夫を、庇いたいのにどう庇えばいいのかわからない。

これでいいのか、これが愛なのか、よくわからないので、混乱する。

そして、これ以上混乱させないでくれと、外界を遮断し、義母と連絡を取らなくなるのである。

これが、「型にはめないと定義が難しいものから、型が消えていく時の心許なさ」だと思うのだ。

愛の定義を世間に任せたばかりに、それが世の中の型と一致している時には安定していられても、崩れると途端に不安になってしまう。

そこに自分がいないから。

世界を自分で定義していないから。

衝撃のはずのラストには、安堵すら感じる。

衣津実は愛を失った。

しかし、得体の知れない不安からは解放されたはずだ。

もう何かに合わせに行かなくてもいいのだ。

……こんなふうに読むと、「水たまりで息をする」は、理解できるのではないかと思うのだけれど、どうだろう?

もちろん、「私の解釈」にすぎないのだけれど。

**連続投稿386日目**

いいなと思ったら応援しよう!