『東京ノスタルジック百景』を読み考えた 残すこと伝えることかかわること

ドキリとした。

「ここもまた、詳細は省くが、存在が困難な状況になってきている。

「さびしいですね」と、ふとこちらがつぶやくと、社長がすぐさま一言。

「じゃあニイチャンが、普段からもっと飲みに来てくれたらよかったじゃないかよ(笑)」」

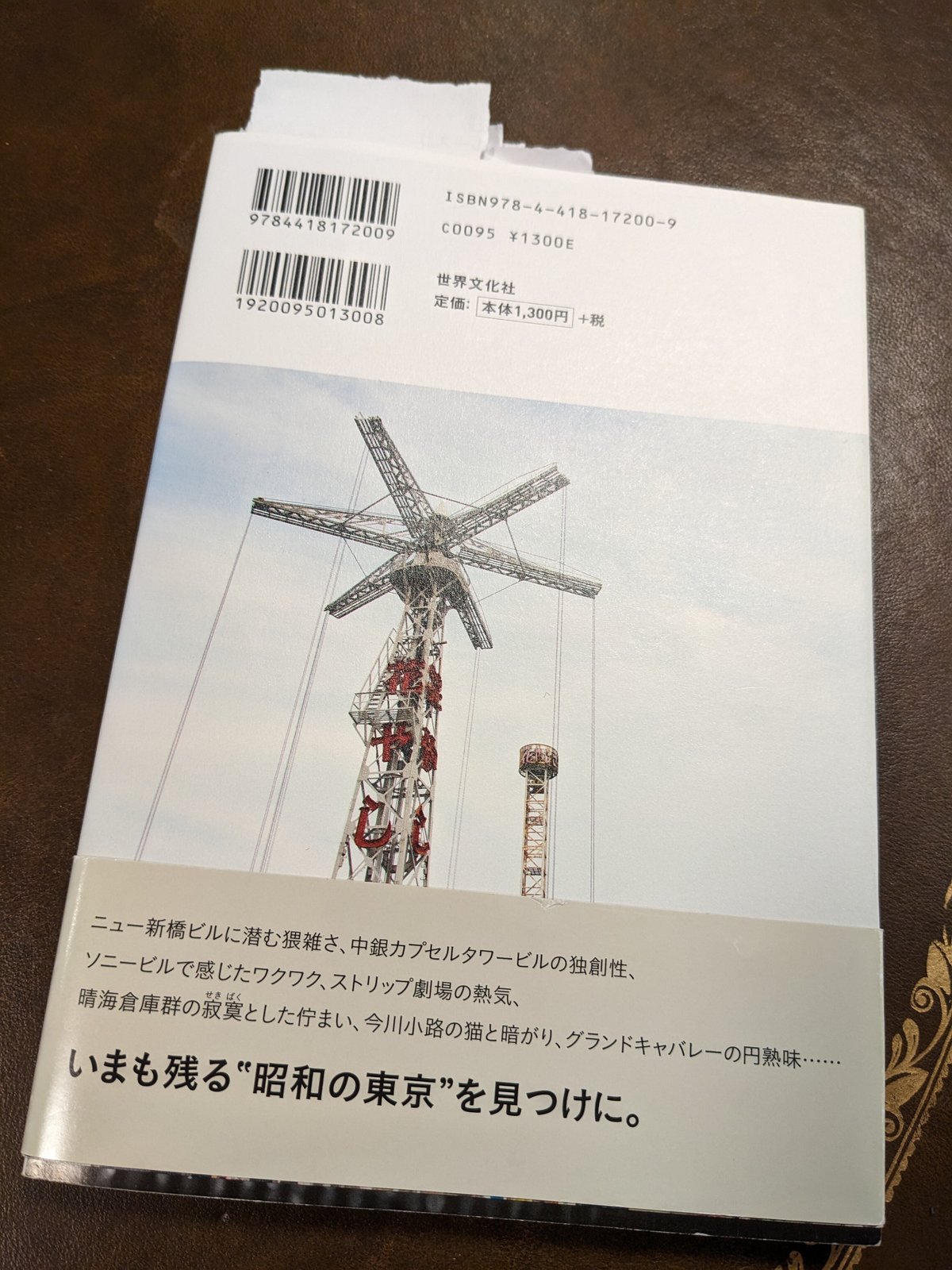

(『東京ノスタルジック百景 失われつつある昭和の風景を探しに』・フリート横田・世界文化社・008「神田小路」篇より)

消えてしまってからでは遅い。

「じゃあなんでもっと足をはこばなかった?」

引退する役者をラストの一か月観続けた時に業界に対してと同時に自分自身に感じた怒り。

そして、なにより今。

この数年、通っている劇場たちのこと。

ストリップ劇場は法律上今後あらたに建てられることがない、増改築が出来ない。

フリート横田さんの書くものに興味を持ち、同書も購入し、読んだ。

きっかけは前回インスタへ投稿してちょっとガチで語ってしまった一冊

『盛り場で生きる 歓楽街の生存者たち』。

この本を手に取ったとき、

(っていうかここ数年ずっとなのだけれど)

わたしは、今興味を持って追っている世界というかジャンルに関して、

とある観たもの読んだものに関して、

その伝え方、「切り取り方」に疑問を感じていた。

うまく言えないけれど「それはちゃうやろ」と思って、

自身にも疑問や、自問自答でいっぱいになっていて、

だから、著者のやり方や向き合い方、書き方や文章が、すごく、すーっと腑に落ちた。

続いて買い求め、読んだ『東京ノスタルジック百景』も、

ああ、出会えて、よかったなあ、な一冊だった。

いつも書くが、

「レトロ(な場所・人)探訪・愛好」のブームや殊更な発信や

「レトロを愛で、

例えばSNSに投稿する(だけで)(それをみているやっている自分に気持ちよくなること)」があまり好きじゃない。

同族嫌悪もある。でも、うまく言えないが、同族嫌悪ではない気持ちもある。

とはいえ、人それぞれのやり方や愛し方だし、

どんな視点ややり方でも興味を持つきっかけとなることはよいことだとは本音of本音。

〝街歩きライター〟の第一人者である著者は、

常に自問自答しながら、「観察者」である自身を反省し、

そうならないように出来ることを考えながら、ひたすらに歩いて、みて、書かれている。

同著からもうすこし引用をさせてください。

共に「はじめに」より。

「取り上げたそれぞれの風景にパッと出向き、さっと写真を撮って紹介してしまうことは避けるように心がけた。

その場所に足を踏み入れる時点で筆者が「観察者」になってしまうとしても、

なるべくひとりでもその地で生きて、暮らしている(いた)人々にお会いし、できるだけ寄り添うように話を聞いた。」

「取材中、その地で生きる人々にときに激励され、ときに叱られ、つまみ出されもしたが、

どの言葉も生きた言葉であり、ありがたかった。うしろむきにセンチメンタルに風景を味わうだけではなく、最後は明るく生きていくための糧とさせてくれる言葉ばかりであった」

だから、街のひとびとは話をきかせてくれたんだろうなあ、って。

著者の自問自答と反省の中には

なくなった・なくなってしまうものへのノスタルジーに酔わないという点もある。

惹かれる理由と、なくなった原因をも、捉えようとしている。

なぜ、なくなった、なくなりつつあるのか。

そうなった原因をも、感情論とか好きとかきれいだけとかじゃなくて、見ようとしている。

だから、

距離感ずぶずぶの

意味不明かつ時にスピリチュアルみすら感じる「絶賛」「神格化」みたいこともしない。

常々思っていることがある。

さいきんつぶやいたり書いたりしたこととやっぱりかぶるけれど言わせてください。

ドキュメンタリーやルポやノンフィクション、

病気とかメンタルとか死ぬとか、そればっかりにならないように、

出来ないのかな。出来ないかなあ。

いや、それを抜くと作れない・引き付けられないだろうことは百も承知。

でも、わたしは何年も前からNHKの「ドキュメント72時間」は観るのをやめてしまった。

いや別にこの番組だけがわるいというのではない。例えに出してごめんなさい。例えです。と、さきに言うておく。

観ていていつからか

終わりにあの情をかきたてるテーマソングが流れる瞬間を

「はい、きたー」「はい、ここ、きっかけ、じゃーん」って笑うようになってしまい、気付けば観なくなった。観ようって思わなくなってしまった。

結局いっつもフィーチャーされるものや

「ええ話」的なオチ、いつもいっしょやねんもん。

病気、引きこもり、介護、鬱、シングルマザー、夜の街のひと、つらい過去、家族のぬくもり(単身赴任とか離別とか)、老い、女性が女性の……。

そんなものをフィーチャーして、あったかええ話と希望と人情、みたいな。

いや、それがわるいんじゃないねん。

それらはみてみぬふりはしてはいけない社会問題であり、人間の生きる上でのテーマであり、だから、ドキュメントされる。なにもまちがってはいない。

でも、

それらが客の目を引くからとか「♡」がたくさんもらえるからとかって

過剰にフィーチャーするのなら、

じゃあ例えば笑い(も距離感)や自他共の「ダメだなあ」の愛しさやみたいなものにも目を向けたりそちらも切り取って入れたりできないかなあ。

これはちょい前ずっとクドカン作品を観ていたからの極論でもあるので極論過ぎるのだけれども。

でも、そこばっかそれだけ過剰に切り取るのって、

極端な言い方をすると、YouTubeの切り取り動画みたいやなあ、とも感じてもしまう。

サムネと見出しで「釣って」クリックさせアクセス数を稼ぐ切り抜き動画。

変わらないというと言いすぎだけれど、そんなことないけど、そうでもない気もしている。

ストリップ劇場に来る常連さんは、

一見さん、女性のお客さん(ここ、女性というのを過剰にフィーチャーしすぎるのもな、そりゃそうなんだけどな、ってなったのでこう書くのもちょっと嫌だが、でもそうなので書くね)

に、気を配り、気を回してくれる人がすくなくない、多い。

また来てほしい、たのしんでほしい、この業界をまもりたい、次の時代に、のこしたい。

だいすきなお姐さんやこれからこの世界に来るだろうお姐ちゃんが

文字通り生きている・生きてゆく世界を、まもりたい、つなげたい、のこしたい。

(※お姐さん、は、お客さんたちがよく言う、ストリップ劇場の「踊り子」を指す言葉。ストリッパーという言葉はどちらかというと外からの言い方で、皆「踊り子」「お姐さん」という言葉をよく使う)

きれいとか俗とかどう切り取ろうといいとか悪いとか悪いとかいいとかじゃなく、

性風俗であるストリップは、ストリップ劇場は、

性であり「舞台」だからこそ

とんでもなくエモーショナルな気持ちにもさせられたりもして、

触れるじゃなく、ないから、きもちの面で満ち足りた生の力をもらう。

(客席もお客さんも、(たぶん)舞台上の出演者も)

でもそれも一部で、それだけではない。

いいだけじゃない、でも悪いでもない。

このジャンルというかストリップがストリップだから生きている人生かされている人がいて、

この「生きている生かされている」は比喩的な文字的な精神的な意味(だけ)じゃなくて、

だからたぶんわたしは魅了されていて、

最初は「舞台を観るのが好き」というところから&だからハマったし、今もそう。他の性風俗じゃなくストリップだからこそ「舞台」に力をいれていること・ひとが好きで、わたしの〝推し〟はほんとうにそうだ。

どんなジャンルの舞台芸や舞台芸術でもなくストリップが、ストリップだから、と、まだ全容をつかみきれてはいないけれど、思っている。

でも、でも、だから、舞台が、でも舞台じゃなく、性風俗だから、

っていうところの問題点も含めて考えさせられたりすることが多いけれど、

でもだから、だからでも、今やはり魅了されてならない。

って全然うまく言えていないなあ。

考える・歩く・観る・書く・考える。

先日、まとまらないままに

上記のもやもやや思うことを、

ある尊敬する方に

またアホみたいにびゃーっと語ってしまったのだが、

「ああ。なんか、わかります」

と、頷きと共に、

やさしいな、

もったいなく、背筋がのびるような、のばさなあかん、と、真剣に思わされるお言葉もいただいた。

「それはMomoさんの仕事だね」

この本は、ミカド劇場での観劇(鑑賞?)のまえの時間に池袋のジュンク堂で買いました。

ページをひらいて偶然にも「!」ってこともあって、出会えて、読めてよかったなあ、でした。

「さあここで、本書では何度も言いかけている無責任な言葉、「ずっとこのままで残ってほしい」、が口元までのぼってきた。が、日本酒とともに飲み込むことにする」

(017 「辰巳新道」篇より)

考える。

というわたしの気持ちは長々となったけれどさておき。

フリート横田さんの著書は、

件の一冊からも、この一冊からも、

みて、あるいて、かかわって、考えて、撮って、

味も、においも、ちょっとキュンとするようなミーハーさも、

たのしい酔い(自己にじゃない)も二日酔いも、

つかいすぎたお金も、蘇る過去の自身の思い出も、

リスペクトも愛も熱量も、

みて残そうとしている風景や人から、

みんなみんな、滲んできて、におってきて、

素敵だなあ、だから伝わるなあ、考えさせられるんやなあ、って

とてもとても思います。素敵です。

◆

以下は、ちょろっとですがいつもの自己紹介 。

と、苦手なりにもSNSあれこれ紹介、連載などなどの紹介!!も。

よろしければお付き合い下さい🍑✨

ご縁がつながったりしたらとても嬉しい。

大阪の物書き、中村桃子と申します。

構成作家/ライター/コラム・エッセイ/大衆芸能(旅芝居(大衆演劇)やストリップ)や大衆文化を追っています。

普段はラジオ番組の構成や資料やCM書きや、各種文章やキャッチコピーやら雑文業やらやってます。

現在、lifeworkたる原稿企画2本を進め中です。

舞台、演劇、古典芸能好き、からの、下町・大衆文化好き。酒場好き。いや、劇場が好き。人間に興味が尽きません。

【Twitter】と【Instagram】と【読書感想用Instagram】

ブログのトップページに

簡単な経歴やこれまでの仕事など書いております。パソコンからみていただくと右上に連絡用のメールフォーム✉も設置しました。

現在、関東の出版社・旅と思索社様のウェブマガジン「tabistory」様にて女2人の酒場巡りを連載中。

と、あたらしい連載「Home」。

皆の大事な場所についての話。

2023、復活。先日、新作が出ました🆕

以下は、過去のものから、お気に入りを2つ。

旅芝居・大衆演劇関係では、各種ライティング業。

文、キャッチコピー、映像などの企画・構成、各種文、台本、

役者絡みの代筆から、DVDパッケージのキャッチコピーや文。

あ、小道具の文とかも(笑)やってました。

担当していたDVD付マガジン『演劇の友』は休刊ですが、

アーカイブがYouTubeちゃんねるで公開中

(貴重映像ばかりです。私は今回のアップにはかかわってないけど)

あなたとご縁がありますように。今後ともどうぞよろしくお願いします。

皆、無理せず、どうぞどうぞ、元気でね。

いいなと思ったら応援しよう!