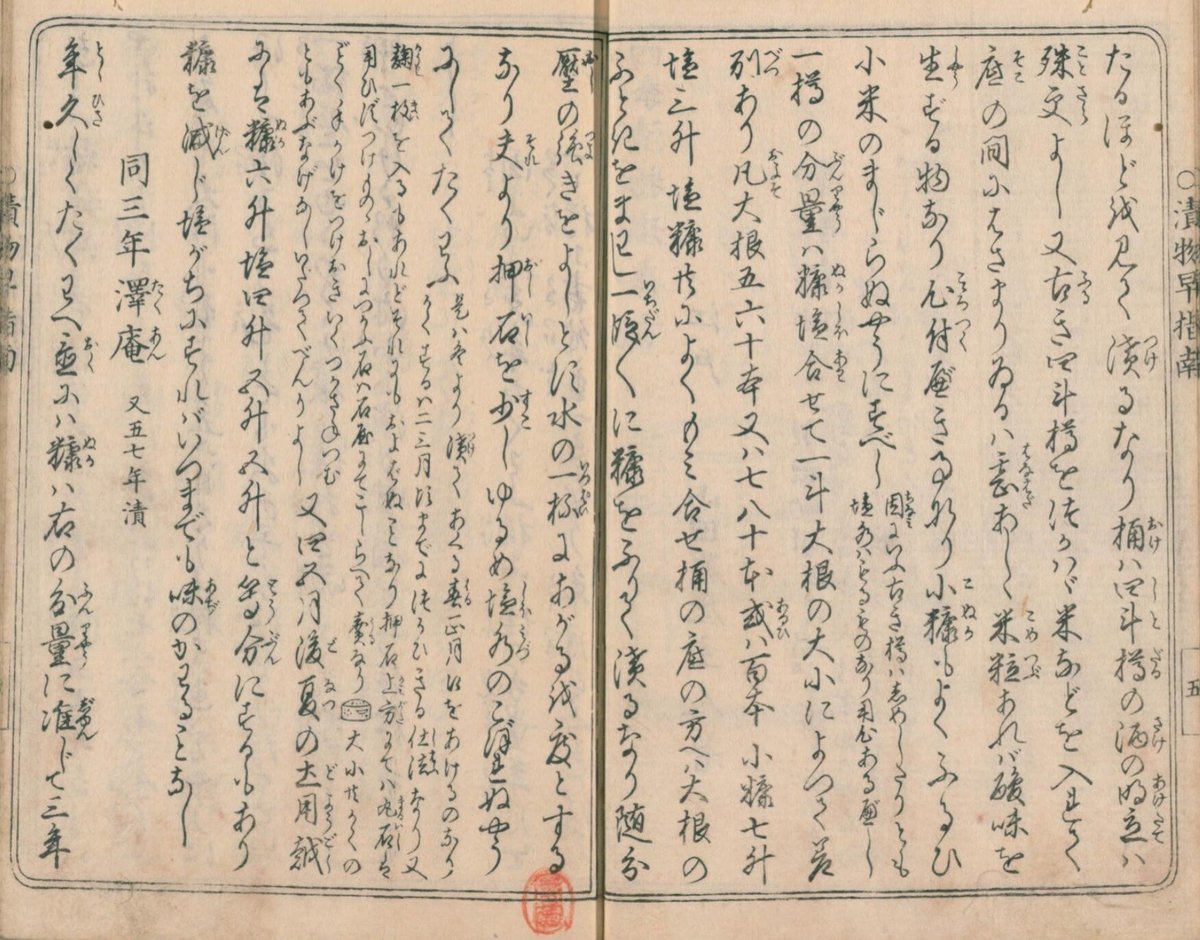

【漬物レシピ】四季漬物鹽嘉言(1) 沢庵漬など

大坂天満の石田氏なる大根屋といへる人

本願寺より御改革の役を蒙りし時

御改革石田のおもみよくきゝて

大根屋こそかうのものなれ

浪花 春迺屋不美人

※ 「石田氏」は、江戸時代後期の商人 石田敬起。通称、大根屋小右衛門。西本願寺の財政を立て直したことで知られています。

※ 「本願寺」は、京都の西本願寺。

上方にては 漬物の押石とて、図の如く別に拵へおくなり。

生物を粕に漬るには、桶に二重底をこしらへ、あなをあけて、下に糠を入れ置、水をとるなり。

澤庵漬

俗にいふ 沢庵和尚の漬始し物といひ、また禅師の墓石 丸き石なれば、つけ物の押石のごとくなる故に然名つけしといふ。又、一説には 蓄漬の転ぜしともいふ。何はともあれ、人間日用の経済の品にして、万戸一日も欠べからざる香の物の第一なり。

大根の性よきをゑらび、土を洗ひ、日あたり能 処へ乾場をしつらひ、十四五日乃至廿日編て日にかわかし、夜分霜げぬやうに手当して干て、小皺の出来たるほどを見て漬るなり。桶は、四斗樽の酒の明立は殊更よし。又、古き四斗樽をつかはゞ、米などを入れて底の間にはさまりゐるは甚あしく、米粒あれば酸味を生ずる物なり。心付べき事なり。小糠もよくふるひ、小米のまじらぬやうにすべし。

因にいふ、古き樽はしめしたりとも、塩水はもるものなり。用心あるべし。

※ 「霜げぬ」は、野菜が寒気や霜などで凍って傷まないようにという意味。霜げる。

一樽の 分量は、糠 塩 合せて一斗、大根の大小によつて差別あり。凡、大根五六十本、又は七八十本、或は百本、小糠七升、塩三升、塩糠共によくもみ合せ、桶の底の方へは大根のふときをまわし、一段/\に糠をふりて漬るなり。随分 壓の強きをよしとす。水の一杯にあがるを度とするなり。夫より押石を少しゆるめ、塩水のこぼれぬやうにしてたくわふ。

是は冬より漬て、あくる春 正月口をあけるのなり。かくするは、二三月頃までにつかひきる仕法なり。又、麹一枚を入るもあれど、それにもおよばぬことなり。押石、上方にては丸石は用ひず、つけものゝおしにつかふ石は石屋にてこしらへて売なり。大小共かくのごとく手かけをつけおき、いくつかさねつむとも あぶなげなし。いたつてべんりよし。

又、四五月後、夏の土用越には、糠六升、塩四升、五升五升と等分にするもあり。糠を減じ塩がちにすれば、いつまでも味のかわることなし。

※ 「壓」は、おす、おさえる力という意味。

※ 旧暦の月は現在より一ヶ月遅いので、正月は現在の二月にあたります。

※ 「仕法」は、仕方、方法のこと。

※ 「手かけ」は、 器物の手をかける所のこと。ここでは石屋で作られる押石には手をかけるためのくぼみが付いていることを指していると思われます。

※ 「夏の土用」は、立秋の前日(現在の七月二十日頃)から秋の土用(立冬の前日)の入りまで。

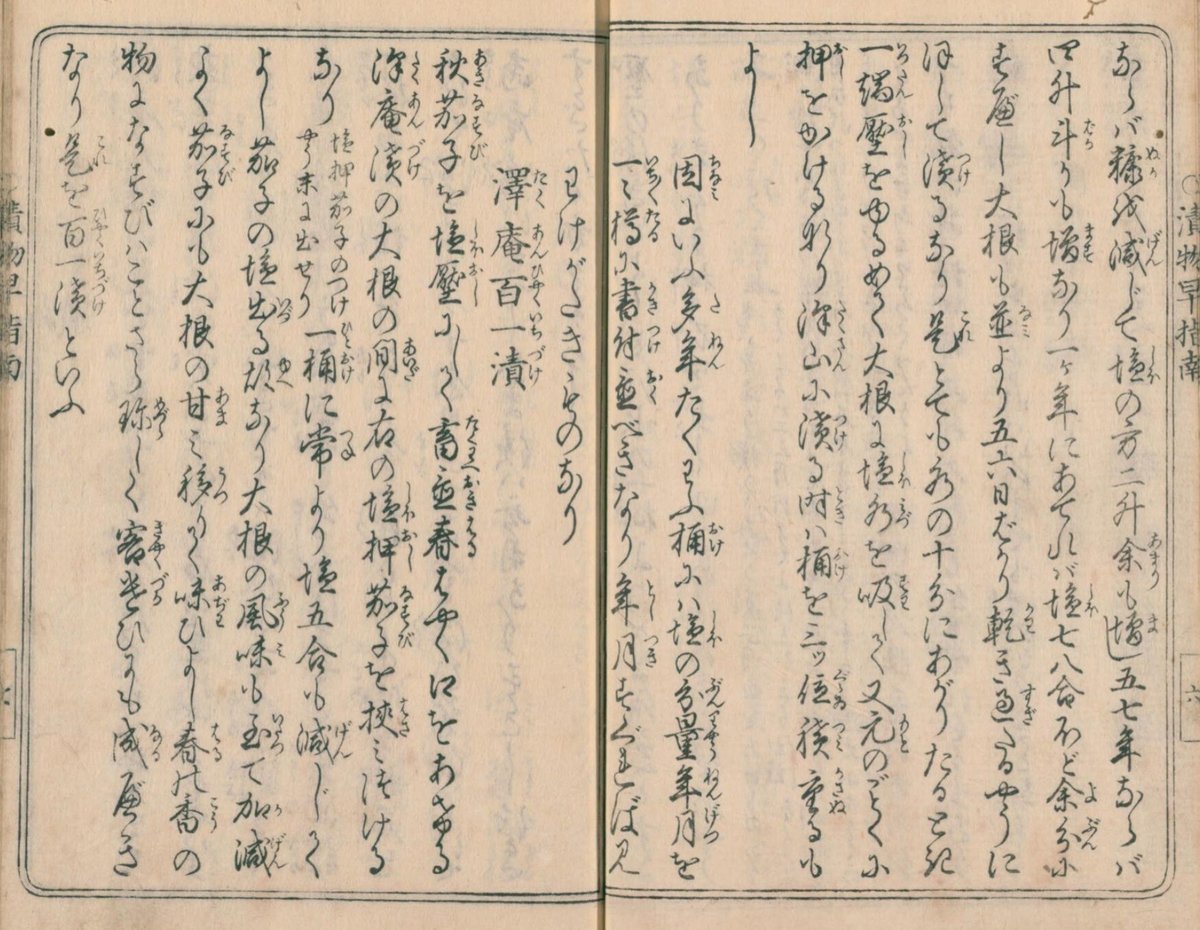

同三年澤庵 又 五七年漬

年久しくたくわへ置には、糠は右の 分量に准じて、三年ならば 糠を減じて、塩の方二升余も増し、五七年ならば四升斗りも増なり。一ケ年にあてれば、塩七八合ほど余分にすべし。大根も並より五六日ばかり 乾き過たるやうにほして漬るなり。是とても水の十分にあがりたるとき、一端壓をゆるめて、大根に塩水を吸して、又、元のごとくに押をかけるなり。沢山に漬る時は、桶を三ツ 位積重るもよし。

因にいふ、多年たくわふ桶には塩の 分量 年月を一ゝ樽に書付置べきなり。年月すぐれば見わけがたきものなり。

澤庵百一漬

秋茄子を塩壓にして畜置、春はやく口をあける。沢庵漬の大根の間に 右の塩押茄子を挟みつけるなり。塩押茄子のつけやう末に出せり。

一桶に常より塩五合も減じてよし。茄子の塩出る故なり。大根の風味も至て加減よく、茄子にも大根の甘み移りて味ひよし。春の香の物になすびはことさら珎しく、客遣ひにも成べきなり。是を百一漬といふ。

きざみ漬

沢庵大根の茎を干葉にして 多くたくわへおきて、惣菜に遣ひ、汁の実にすべし。右の茎の中よりやはらかき 若かぶをゑりおきて よく洗ひ、小一寸位に刻みて大根を短冊にうちて、茎と等分にまぜて、醤油樽一杯ならば、塩一升斗り入て 能もみ、手頃なる押石をかけて漬るなり。十余日過てざつと洗ひ、醤油をかけて、当座喰にすべし。なま漬は無用なり。すこしつきすぎたる方がよろし。

※ 「ゑりおきて」は、選り置きて。

※ 「つきすぎたる」は、漬け過ぎたる。

大坂切漬

上方にてはくもじといふ。又、くきともいへり。

大根と蕪と等分に葉茎ともにきざみ込て、醤油樽ならば塩五合を入て 能もみ合せ、強く押て漬るなり。十余日を経てざつと洗ひ、かたくしぼりて香の物鉢へ入置、菜箸にて自分の喰ほど手塩皿へとりて、別にちいさき片口の器へ醤油を出し置、銘々にかけて喰なり。是《これ》、|醤油をかけすごしても捨らぬやうに利勘なる工夫なり。上方にては、専らすることなり。歯ぎれよく、いたつて淡薄なる風味なり。

浅漬

ふとき大根をゑらみ、能 洗らひて水気をかわかし、酒樽のあきたてへ漬るをよしとす。大根五十本、花麹一枚、塩一升、麹と塩をよくもみ合せ、一段/\にふりて、其 間毎に新藁を十五六本づゝ敷なり。

上のかわに塩斗 二掴ほどまき、押蓋をして、強き壓にて漬るなり。水十分にあがりて廿日斗にて漬かげんなり。風味よき所 十余日の内なり。日を経れば酸味の出る物なり。早く遣ひきるがよし。

二丁町の茶屋にてつけるをことさら風味よしとす。一樽、二樽をも一日の内に得意方へ音物にするなり。久しくたくわへがたき所なればなり。新わらを挟みつけるは色のよきためなり。

※ 「ゑらみ」は、選び。

※ 「音物」は、贈り物のこと。

※ 「二丁町」は、江戸の二丁町(日本橋人形町あたり)のことでしょうか。中村座がある堺町と市村座がある葺屋町をあわせて、二丁町と呼ばれたそうです。

大坂浅漬

細き大根を洗ひ、葉をさらず、茎共に四斗樽ならば、塩一升斗りを加へ、壓をつよくして漬るなり。水よくあがりて廿日ばかりを経て出して遣ふ。是とても刻みて醤油かけて喰ふ。当座の雑用なり。

過し頃 浪花にありける時

茶粥にくもじといふ事を

花笠文京

にごり江の なにはなしとも 朝茶かゆ

ゆがみもじにて たうべたりける

※ 「くもじ」は、大坂切漬のこと。

※ 「にごり江」は、濁り江(水の濁っている入り江)でしょうか。

※ 「ゆがみもじ」は、ひらがなの「く」のこと。くもじの掛詞になっています。

※ 「たうべ」は、食べ。頂く、食べるという意味。食ぶ。

『四季漬物鹽嘉言』📝

(1) 沢庵漬など (2) ぬか漬け 奈良漬けなど (3) 梅干しなど (4) 塩漬け他

筆者注 新しく解読できた文字や誤字・誤読に気づいたときは適宜更新します。詳しくは「自己紹介/免責事項」をお読みください。📖