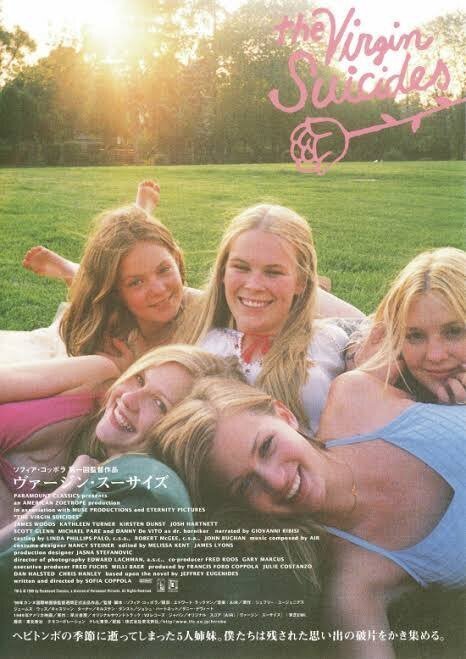

【映画】ヴァージン・スーサイズ Virgin Suicides/ソフィア・コッポラ

タイトル:ヴァージン・スーサイズ Virgin Suicides 1999年

監督:ソフィア・コッポラ

90年代を締め括った映画であり、00年代から10年代へのマイルストーンとして結果的に布石を打ったような作品でもある。大傑作かというと甚だ疑問は出てくるし、音楽が前景化しすぎてる粗さも感じられる。エールのサウンドトラックをもっと執拗に繰り返して、物語の中の倦怠感をもっと煽る事も出来たと思う。しかし、トッド・ラングレンや10CC、ハート、キャロル・キング、アル・グリーンの名曲をずらっと並べた時の高揚感は、70年代に生きる十代の感傷的な心に寄り添う日常と非日常を繋ぐ、橋渡しのような存在感を持つ。ソフィア・コッポラの様なカウンターカルチャー世代の子供達、所謂Xジェネレーション以降の持つ価値観の、出来過ぎな世界観が表面化した瞬間だったと思う。今思えば70年代後半にスターウォーズで断ち切られたアメリカンニューシネマの片鱗が、違った形で芽生え、新たな時代へ突入する瞬間だった。かつてデニス・ホッパーが「イージーライダー」で取り入れたカメラのフレアが新たな時代を刻んだように、この映画でも彼女たちの家を映し出すシーンで同じ様なフレアが刻まれている(イージーライダー以前は、カメラにフレアが映る事は素人仕事と見なされていた)。

劇中でフレアが映るシーン

60’sカウンターカルチャーから、この映画を通してXジェネレーションを経過し、ミレニアル、Z世代へと脈々と繋がっているのは、10年代から台頭したA24などのアメリカの新たな流れと無関係ではないと思う。この映画での多くのハリウッド映画に見られるハイファイな画質とは違う、ローファイなフィルムの質感がそれまでの映画とは全く異なっている。ハイエンドでクリアな質感よりも、ザラっとした質感を加える事でより生々しく、その反面ファンタジックな映像を生み出している。そうする事で、十代の人々が抱える永遠にも感じられる退屈さと肉薄した感情がパッケージされている。同じ時期にヴィンセント・ギャロが「バッファロー66」で試みた事と通底している。あの映画もアメリカンニューシネマ的な表現があり、この世代が抱えるレトロ趣味が露呈されていた。90年代から00年代への流れは、全世界渋谷系化のような流れもあったが、カウンターカルチャーを模倣しつつ血肉化しようとしていた時代でもあったのではないだろうか。今では更に時代は巡って、ジャック・タチやゴダールを参照したウェス・アンダーソンの「フレンチ・ディスパッチ」や、70’sカルチャーを全面に取り入れたPTAの「リコリス・ピザ」の様な作品に繋がっていく。それらのハブになったのは、やはり「ヴァージン・スーサイズ」の存在は少なからず影響していたのでは無いだろうか。

ソフィア・コッポラに原作を勧めたのがソニック・ユースのサーストン・ムーアというのも、90年代らしいエピソードだと思う。アパレルと映画、音楽、現代アートが隣接する時代の名残を強く感じさせる。今ではそれらが切り離されて、個々に独立したカルチャーになってしまっているが、インディペンデントな趣向を物語る時、ミックスされた状態が常にあった。無関係なものをフィックスさせるカルチャーは、この時期まで存在していたけれど、インターネットの普及と共にクラスターは分断されていると肌で感じられる。便利なツールなはずのインターネットは、文化をフィックスするどころかセパレートさせる。良くも悪くも無関係と判断されれば、切り落とされノイズとして処理されてしまう。多分にその余計なものを織り込んだ作品は、時代を超越したハブとして存在し得るのがこの映画の強みでもあるのだと推測する。

ソフィア・コッポラはヴィジュアル面で写真家ビル・オーウェンスのサバービアを参照していたという。

同じくソフィア・コッポラが参照していたホンマタカシもサバービアを写真に収めていた様に、ミッドセンチュリー以降のアメリカの郊外という日常への視点も90年代を象徴するカルチャーを盛り込んでいる。

自殺する少女たちに触れることもままならない少年たちの回顧録という物語であるが、死を持って永遠になってしまった十代の女の子への喪失感と羨望への昇華出来ない一方的な想いの距離感がまざまざと突きつけられる。十代の不器用でセンシティブな感情は、手を伸ばせば触れられたはずの女の子達が心の中で永遠に生き続けている。十代の頃に恋心の想いを馳せつつ、距離を縮められなかった人ほど心にグサリと刺さるナイフのような映画だとつくづく感じさせられた。10年、20年後にこの映画が時代の節目として、或いはその時にリアルに感じられるものとして振り返られると思う。ナイーブさを抱えた人たちへの時代を超えた手紙でもある。