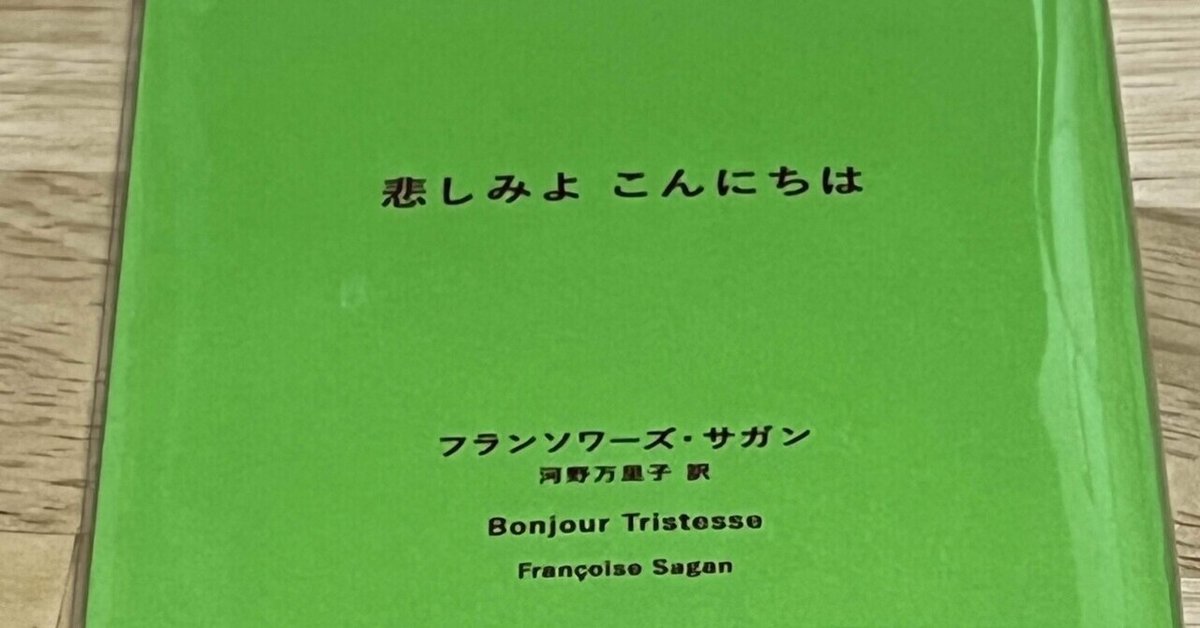

【この本を読んで考えた】悲しみよ こんにちは

この小説に初めて出会ったのは、おそらくまだ10代の頃だったと思うが、自分とそれほど変わらないような歳の女の子がこんなの書けるんだと感心した。

#本好きな人と繋がりたい #悲しみよこんにちは

— めーみ@読書始めました/お話も書いてみました (@mocha_kan) August 9, 2022

17歳のセシルは軽くて魅力的な父と愛人エルザとの3人で南仏の別荘へ

青年シリルと出会いヴァカンスを楽しんでいるところに亡き母の友人アンヌが訪れ生活は一変

様々な感情に揺れるセシル

人は周りを傷つけながら成長していくものなのかもしれない pic.twitter.com/dg1NlQsG1z

しかし、その時読んだのは朝吹登水子氏の訳で、今回は河野万里子氏の訳と、翻訳する人が違うとはいえ、読み進めていても、「そうそう、そうだった」と蘇るのは夏の海や松林、パーティの場というロケーションや、恋、気怠さなどの雰囲気のみで、ストーリーに関しては自分のあまりの記憶力のなさに愕然とする。

手元に自分の17歳から22歳までの間に残した記録のようなものがある。

胸の内を曝す日記は後から読んで恥ずかしくなるのがわかっていたので、日々起こったことをあえて淡々と書き残しただけのつもりだったが、やはり感情も漏れてくるようで。

中高生の頃は学校が楽しく、充実していた印象があるのだけど、セシルと同じ年頃の日記を読み返しても、よく毎日そんなに笑う事があったなという感じだ。

楽しいクラスメート、親友、先輩、尊敬出来る大人たちに囲まれて過ごすことが出来たのはもう感謝しかないのだが、そんな中でも自分を持て余し気味に思って揺れていたのは、おそらく日記をつける以前、16歳頃だったと思うのでセシルより少し歳下だった。

学校は女子校で校則は厳しく、その頃喫茶店への出入りも禁止ということだったが、私は内緒で喫茶店でバイト。

バーテンダー(喫茶でもバーテンさんって言ってた気がする)や、その人達と仲の良い常連さんや20代のウェイトレス。

みんなから可愛がってはもらえていたけど、大人の中で16歳の自分はとてもちっぽけで、無理に大人ぶるのがみっともない気がして、早く大人になりたいと思っていた。

フリをするのはとても恥ずかしいもので、本物の大人はずっと遠くにあって。

心の中におさまりきらない得体のしれないもの、焦燥感を抱きながら、学校では天真爛漫な自分で過ごす日々。

校則を大幅に破っているという、「見えてるところだけが私じゃないんだよ」的な優越感。

学校での先生方からの評価は真面目な明るい子。

(後に妹も同じ高校に通う事になるが、私の事を知ってる先生から母は、二人ともいい子で、一体どんなふうに育てられたのかと訊かれたとのこと。)

16歳の私はおそらく自分のその二面性に酔っていたのだろうけれど、若い時って純粋さが眩しくもあり、無様で滑稽で、どうしようもなく愛おしく涙が出そうになる。

両親の離婚を機に17歳の私の生活は現実的なものとなった。

母と妹と三人家を出ての生活。

専業主婦だった母は以前うちで会社をしていた時の経験を活かして職につき、私の学費は「あしながおじさん」が現れ面倒をみてくれることに。

校長先生を通しての話で名前は伏せておられたが、おかげで私は私立の高校へ通い続けることが出来たのだ。

喫茶店のバイトはやめ、パン屋さんで働いたり、最初の夏休みは学童保育のお手伝い、次の年には学校の関係者の方のお家に泊まり込み、そのお宅のおばあちゃんがアメリカに行かれている間、子どもさんのお世話や家事のお手伝いをするアルバイトをした。

その頃にはもう大人に憧れることもなくなり、せっかく許された高校生活なのだから今の時間を大切にし、高校生らしく有意義に過ごすことにこそ意義を感じるようになっていたように思う。

そして日記によるとその頃ドストエフスキー『光あるうちに光の中を歩め』など読んだり、映画を観て感動して母や妹に話して聴かせたり。

友人と笑い転げたり、時には真面目な話をしたりなど健康的な日々を垣間見ることが出来る。

以前学校帰りに市役所に寄って、貰ってきた離婚届の用紙を父親に破り捨てられたこともあったが、母が父と別れてくれたお陰で私は父から解放され、こんなにも自由に、こんなにも人生を楽しめるようになったのだ。

日記の中にも、父親が夢に出てきてうなされた話があったが、毎日一緒に生活することを思えば、たまに夢に出てくるくらい我慢が出来る。

(実際、体調が悪くなると父親の夢を見てうなされるという事がよくあり、それは何十年も続き、去年くらいにやっと夢で父に言い返す事が出来た。)

サガンの、感受性の強い少女の揺れる心を表現する力は凄いものだと思うが、生活の心配をすることもなく、若さを武器に大人を翻弄し、自分の都合で周りを動かそうとするセシルにはたとえ同年代であっても1ミリの共感も覚えられなかったのは、自分のそういう生き方との違いからで、ストーリーさえ思い出せなかったのはもしかしたらそういう事なのかもしれない。