わたしたちは人生に意味を見いだすことを求めている

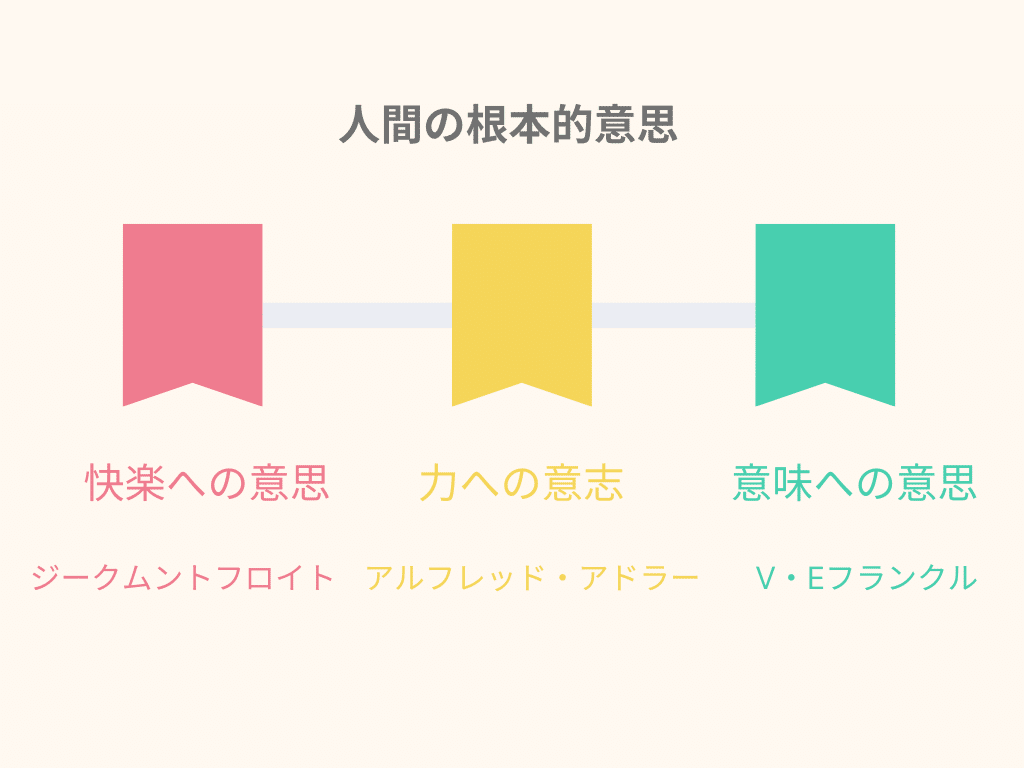

今日もV・Eフランクルについてかこうと思う。 以下に示すのは、フランクルの言う人間の根本意思の3つです。

フランクルは、フロイトと、アドラーの考えが、動物的欲求であるのに対して、自分が提唱したものは、人間独自の欲求であるという。

サルの様な高等動物には、生理的欲求はもちろん社会的欲求も認められ、ボスザルを頂点とするヒエラルキーの中である種の「力」の追求が行われるであろうが、しかし、彼らが「自分の人生」とか、それを出来る限りの意味で充たしたいとか思う事はないであろう。「意味への意思」は、人間独自の実存的欲求であり、この欲求が充たされなければ、われわれは人間として充たされないのである。そしてまさに、その故に、また「その時に限って人間は、ますます衝動満足によってまさにこの内面的充足を麻痺させ、自分を酔わせようと努めるのである。

フランクルは、快楽への意思を生理的欲求年、力への意思を社会的欲求、自分の提唱する欲求を実存的欲求とした。

誰もが皆、自分の人生に何らかの意味を求めている。しかし、その意味の充足がなされないとき、このフロイトとアドラーのそれぞれの欲求が生じてくるとそうフランクルは説明している。

まさに、その通りだなと彼の本を読んでいて深くうなずけた。

自分の周りもこのフランクルの言う意味を求めている人が多いと思うが、それが充たされない。彼の言う実存的欲求(人生に意味を見いだす事)というものが充たされない。

だから、多くの人は、ますます多量の衝動満足によって、この内面的不充足を麻痺させ、自分を酔わせようと努めることに必死だ。

ものを多く持ったりり、身体的な充足を求めたり、でも、それをどこまでも追求していったところで、後に残るのは、何故かなんともいえないむなしさだけ。

一時は、それで私たちの心は充たされるかもしれない。でも、それは一時だけ、そのものを手にした時だけ。でも、その快感も、そして力も手にした途端、自分の指の間からこぼれる砂のように落ちていってしまう。

私たちはきっと心の奥深い部分では知っているのだと思う。

自分が求めているものは、快楽でもなく、力でもなく、私自身だと言うことを。

本当に在ると言うこと、ここに存在として在ると言うこと、それを知りたくて仕方がない、それを証明したくて仕方がない。

だから、今日も皆、せっせと町に出かけていく。そして、そこに自分が生きていえる印を残すように皆必死で生きている。

皆、自分の生きていることに対する意味を求めている。そしてこの意味が手に入らない、手に入れられないと思うからこそ、私たちはフロイトのいう快楽や、アドラーの言う力へと盲信していく。それにこそ最大の価値があるとそう思い込み、それを必死に追い求めようとする。

でも、いくらそれらを追い求めても、それらは先に行ったように、手にした途端、その手の平の中で溶けるか、指の間から砂の様にこぼれ落ちてしまうものであるともいえる。

仏教の考え方に諸行無常という考え方がある。

この世の万物は常に変化していて、ほんのしばらくもとどまるものはないことを言います。これは人生の無常を表す言葉でもあります。

私たちが、自分の人生に意味を求めようとせずに、自らの快楽や力への盲信のみで生きようとする時、きっとその全ては皆この諸行無常なのではないかと思ったりします。