3つの好きな映画|ゴジラ、ゲゲゲ、トットちゃん[新しい戦前の今、先の戦争に思いを馳せる]

大きな桃が川から流れてくる音は?

答えはそう、どんぶらこ。

日本人なら誰でも答えることができる簡単な問題。日本人の隅から隅まで浸透している桃太郎ってほんとすごい。

川の流れのように、ゆるやかに、

いくつも時代は過ぎて、季節は移ろう

タモリが『徹子の部屋』で「来年はどんな年?」と訊かれて「新しい戦前」と答える。戦後78年ではなく“戦前”。一言発しただけなのでとても印象に残る言葉。

ということで、先の戦争を生き抜いた人の物語3選。いずれも今まさに公開中の邦画で、物語の原点となるエピソード0を描くもの。

新しい戦前の今、先の戦争に思いを馳せる

トット、ゴジラ、ゲゲゲ

公開中の邦画3つが、どれも最高におもしろい

トットちゃん、ゴジラ、ゲゲゲ。現在公開中の3つの邦画は、偶然にも戦争を生き抜いた人物を描いている。戦争がメインの映画というわけではない。それでも、新しい戦前と例えられた令和の今、先の戦争を描くことに大きな意義を感じてしまう。

「戦争があったでしょ。今もあるけど。そういうことがあってね、つくっておこうかと思って」

あいみょんを前にして90歳になる黒柳徹子が42年間の封印を解いてアニメ化の許可を出した理由をそう語っている。

多様性に溢れた世界と全体主義が侵食してくる世界の対比、戦争でも奪われることはないありもままを受け入れる大切さ。どれもトットちゃんの目を通して、静かにしっかりと教えてくれる。

ゴジラでは「生きて、抗え」と訴え、ゲゲゲでは「この子が歩む未来のために」としっかりと将来へバトンを繋ぐ。

ふつうのときに思う、ふつうでいい

ふつうじゃない時の、ふつうがいい

ふつうの時の「ふつうでいい」は「ふつう」の凄さに気づいていない。異常になって初めて「ふつう」を知るという気づき。

ふつうに暮らすって素晴らしい

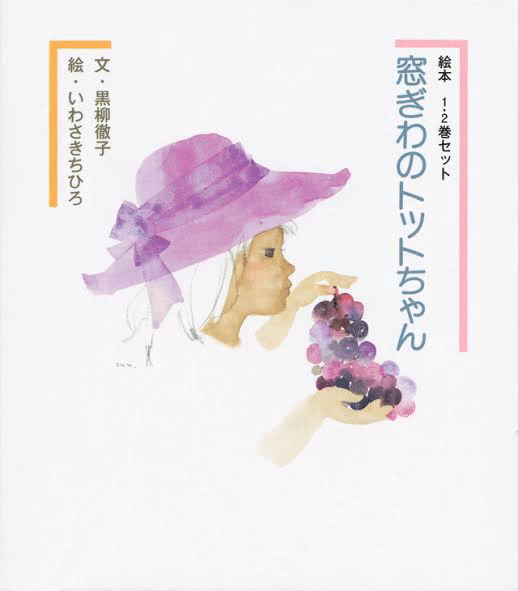

窓ぎわのトットちゃん

君は、いい子。ありのままを受け入れる大切さ

黒柳徹子が自身の幼少期を描いた自伝小説の映画化。全世界累計2500万部のベストセラーで、第二次世界大戦が本格化し、いよいよ太平洋戦争へと突入していく不穏な時代。トットちゃんを目を通して、戦争の足音がジリジリと近づいてくる雰囲気が感じれれる物語。

生ける伝説である黒柳徹子さんが、どのような幼少期を過ごしたか、映画をみてとても納得してしまう。ありのままを受け入れる大切さを痛感する。

本を読んだことがない人も、いわさきちひろの表紙はよく知っている。その印象のまま、違和感なく観れるところが、この映画のすごさ。構想から7年、背景は全て手書きの水彩画。映画に出てくる黒柳家は図面から書き起こしたという力の入れよう。

君は、いい子。

ゴジラ-1.0

生きて、抗え。前後、日本。無から負へ。

1954年公開のゴジラよりも前の時代を描く意欲作。1946年米軍による核実験に被曝した海底生物が突然変異で巨大化し日本に襲来する。戦後復興で目まぐるしく変わる東京の街並みとゴジラの対峙。1954年の初期ゴジラに匹敵する戦争・核の愚かさを静かに訴える作品。

「祟り神」という概念が日本には古くからあり、まさにゴジラは祟り神。人間の愚かな行為によって、化けて出でくる。英語のGODZILLAには「GOD(神)」が含まれていることからも納得感あり。

ゴジラが熱線を吐いた後に黒い雨が降る描写に原爆を想起させ、銀座の襲来、命がけの報道陣、電車をくわえるシーンなどなど、一作目のゴジラを徹底的に尊重している。そしてなにより、有名なあの音楽が流れるタイミングの良さ。

最高のゴジラ映画。

鬼太郎物語 ゲゲゲの謎

この子が歩む未来のために

鬼太郎の誕生する以前、父であるゲゲ郎が生きた時代の物語。舞台は昭和31年、強者の欲望のために弱い者が踏み躙られる搾取の構造を描き、戦争を経て、戦後の高度経済成長に差し掛かるときになっても何も変わっていないことを訴える。

『ゲゲゲの鬼太郎』の原作者である水木しげるの生誕100周年記念作品として制作された映画。初めて語られる鬼太郎の父たちの物語として、かつての目玉おやじと水木の出会い、そして二人の父たちの運命を描く。

ゲゲゲの鬼太郎 エピソード0