生徒が高成績を獲得した時の新たな懸念2/2

の確認&検証です

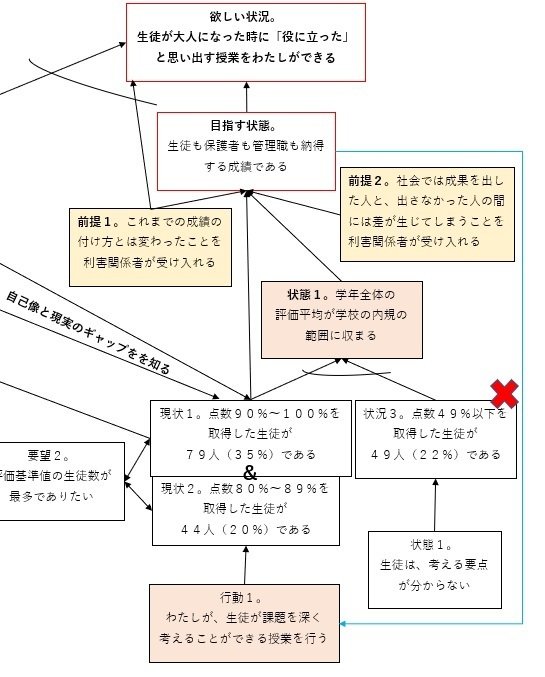

『欲しい状況』を手に入れるために『行動1』をすれば

本当に手に入るのでしょうか?

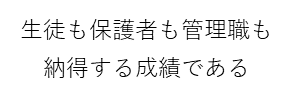

手に入る直前には、『目指す状態』になっていれば必ず、手に入るのでしょうか?

『前提1』『前提2』『状態1』のどれかがあれば、『目指す状態』になるのでしょうか?

検証の結果、大幅に変わりました~( ´艸`)

『目指す状態』は、【成績】ではないですね~

でも、進学がある学校では【成績】は大事ですよね

では?このハコは、どこに収まるのでしょうか?

加えて、組織の一員である以上

その組織のルールを互いが守る事も必要ですよね?

このハコたちは、どのあたりに組み込まれるのでしょうか?

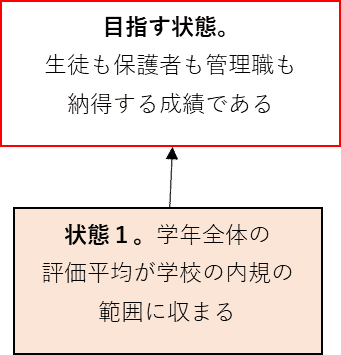

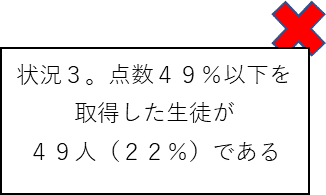

素晴らしい事ではありますが、このハイスコアってどう受け止めますか?

そして、これ。。。。どう受け止めますか?

10段階評価の真ん中5が、10%に満たないのって。。。。アリなの?

そして、そもそも『生徒が課題を深く考える事のできる授業』とは

ど~ゆー授業なのでしょうか?

何をもってして、『出来た』を測定るのか????

通常は、その手段が【考査】だったのです

考査の点数で、測定していた

それが、いつの間にか『知識についての記憶力』の測定に落ち着いていたのです

記憶力では測れない能力までも、【考査】で測っていました

これからは、『思考力』『協働力(対人力)』を重視したいと

文科省が言い始め・・・・

「でも、どう取り組むかは現場で考えてね~」

と、早速に教師の『思考力』『協働力(対人力)』を強化している現状です

わたし個人は、どっちを鍛えるにも効果的な【ロジックブランチ】を導入してみた結果。。。。

55%もの生徒たちが、明瞭かつ論理的なブランチが描けるようになりました

今後指導するには、もはや難くせレベルの上げ足取り指導しかないでしょう💦

学年始めの生徒たちは、誰一人としてブランチを描けませんでした

つまり、全員一律の【0スタート】です

それが、二学期末で『概ね描けている』か『満足に描けている』にまで変化しているのです

これは、【学習した】という評価で良いのですよね?

もし、この判断で評価をつけるのならば

全員が、一学期はC(1~3)で。

二学期はB~A(4~10)となり

3学期には全員がA(9~10)で良いのではないのかと、思うのです

(中には、ひと握りの生徒がどうしても取り組まないor取り組めませんが

それは、どの手法にも起きる事なので)

もっとも本当の意味の『絶対評価(偏り)』は

現場には、未だ「指導者が悪い」と非難され馴染まない評価法でしょうけどね~