温故知新(11)伊弉諾尊(孝安天皇 天太玉命 比古麻命 大山祇命) 伊弉冉尊(押媛 天比理乃咩命) 大麻比古神社 津峯神社 磐境神明神社 萩原墳墓群 手置帆負命(懿徳天皇 帥升) 安房神社 洲崎神社 多和神社 御本祖古墳 忌部(斎部)氏 紀氏

徳島県鳴門市大麻町にある阿波国一宮の大麻比古神社(おおあさひこじんじゃ)の祭神は天太玉命(あめのふとだまのみこと)で、阿波国を開拓した阿波の忌部氏の祖神とされています。大麻比古神社、大山祇神社、青谷上寺地遺跡を頂点とする三角形のラインを描くと、大麻比古神社とギョベクリ・テペを結ぶラインは、大山積神を祀る大山祇神社(愛媛県今治市)と青谷上寺地遺跡(鳥取市青谷町)を結ぶラインとほぼ直角に交差します(図1)。大麻比古神社とギョベクリ・テペを結ぶラインの近くには、由加神社 本宮、瓊瓊杵尊の妃の木花開耶姫を祀る木華佐久耶比咩神社(倉敷市)、大通寺(岡山県小田郡矢掛町)、穴門山神社(岡山県高梁市)、船山神社(広島県庄原市)、延喜式内・静間神社(島根県大田市)があります(図1)。

徳島市にある忌部神社(いんべじんじゃ)の祭神は天日鷲命(あまのひわしのみこと)で天太玉命を祖とするようです。『延喜式』では阿波忌廣成天皇即位の大嘗祭に際して、神服(かむみそ)としての麻で織った麁服(あらたえ)を調進することと定められています。三木家は忌部氏の直系で、御衣御殿人 (みぞみあらかんど)でした。兵庫県の小野市と三木市は隣接しているので、古代氏族の小野氏や三木氏と関係があるかもしれません。

忌部(斎部)氏の一族である斎部広成(いんべのひろなり)が、807年に編纂した『古語拾遺』では、天太玉命は、高皇産霊尊(たかみむすびのみこと 高御産巣日神)の子とされ、斎部宿禰の祖とされています1)。高御産巣日神が本来の皇祖神だとする説があります。高皇産霊尊は、天地のはじめになった造化三神の一神で、天御中主尊、高皇産霊尊とならんで生成をつかさどった神が、神皇産霊尊(かみむすびのみこと 神産巣日神)で、高皇産霊尊が高天原系神話にかかわるのに対し、出雲系神話に登場します。

神皇産霊の系譜として、神皇産霊尊-天御食持命(天道根命)-彦狭知命─手置帆負命─天越根命─比古麻命─天道根命という系図があるようです。これをみると、日前神宮・國懸神宮の祭祀を受け継いだ紀伊国造(きのくにのみやつこ)の紀氏(神別)の祖神とされる「天道根命(あまのみちねのみこと)」が2人記載されています。天皇の系譜を当てはめると、2人目の「天道根命」は、第7代孝霊天皇に当たります。大正3年に作られた「和歌山縣史」によると神武東征の際に木国名草邑にいた神魂命の曾孫の名草戸畔と天道根命は同族と記していることから2)、神武東征に現れる「天道根命」は、孝霊天皇(須佐之男命)と考えられます。

孝霊天皇の父の「比古麻命」に当たる孝安天皇の后は、「押媛」で、根之堅州國(伯耆国)の出身と考えられるので、第6代孝安天皇が「伊弉諾尊(いざなぎのみこと)」で、押媛が「伊弉冉尊(いざなみのみこと)」と推定されます。また、「比古麻命」は、丹生氏や紀氏の系図にもみられることから、饒速日命や大国主命の祖でもあり「伊弉諾尊」であると考えられます。「大麻比古」神社の名称は、「比古麻命」と類似しているので、大麻比古神社の祭神の「天太玉命」は「伊弉諾尊」と思われます。

『古事記』には、黄泉の国から逃げ帰った伊弉諾尊は、「竺紫の日向の橘の小門」でみそぎをしたと記されています。「竺紫の日向」は、朝日や夕日の当たる海岸に近い山を表すと考えられ、徳島県阿南市の橘湾周辺と推定されています3)。天孫降臨の段と同じく「筑紫」ではなく「竺紫」という字を用いて区別しているようです。橘湾の北にある津乃峰山(つのみねさん)の山頂に津峯神社(つのみねじんじゃ)があり、主祭神に賀志波比売命(かしはひめのみこと)、相殿に大山祇命を祀っています。

津峯神社とオリンポス山を結ぶラインは、天津麻羅を祀る立岩神社(徳島県徳島市)、木華佐久耶比咩(丹生津姫命と推定)を祀る木華佐久耶比咩神社(岡山県倉敷市)、伊弉冉尊の御陵の比婆山御陵(広島県庄原市)、孝霊天皇(須佐之男命)と推定される八束水臣津野命を主祭神として祀る長浜神社(島根県出雲市)の近くを通ります(図2)。このラインは、剣山と瓊瓊杵命と丹生津姫命の墓があると推定される天王山古墳群を結ぶラインとほぼ直角に交差します(図2)。

金毘羅は梵語クンピーラの音写で、伝説によれば、「こんぴらさん」の始まりは、瀬戸内海の船乗りの目標だった象頭山(ぞうずさん)の神社に1,000年程前に、クンピーラ(仏教の守護神、もともとはガンジス川に住むワニでヒンズー教の神)を招いて祭った事に由来するといわれています。香川県仲多度郡琴平町にある金刀比羅宮(ことひらぐう)は、初め大物主神をまつり、往古は琴平神社と称したそうです。明治初年の神仏分離以前は金毘羅大権現と称されました。

磐境神明神社(徳島県美馬市穴吹町)は、数1000年前に建てられたといわれる積石の祭祀遺跡で、国常立神/国常立尊、伊弉冉尊/伊邪那美命、天照大神、栲幡千千姫命(たくはたちぢひめ)、瓊々杵尊をまつっています。磐境神明神社とキプロス島のキレニア(ケリネイア)を結ぶラインの近くに、金刀比羅宮、素盞鳴命をまつる津嶋神社 本殿(香川県三豊市)、志都岩屋神社(島根県邑智郡邑南町)があります(図3)。志都岩屋神社の神殿の後ろにある高さ10mあまりの鏡岩は神社の御神体ともいわれています。

剣山とパレルモを結ぶラインは、香川県三豊市詫間町積の山之神神社と、広島県福山市水呑町の山之神神社、福山市瀬戸町の山之神神社の近くを通りますが、山之神神社(水呑町)には、大山祇命が祀られています(図4)。クレタ島のラト遺跡と金刀比羅宮を結ぶラインは、大麻山を通り、嚴魂神社(金刀比羅宮奥社)の近くを通ります(図5)。大麻山周辺の古墳は国定史跡「有岡古墳群」として指定され、「野田院古墳」は、3世紀後半建造の日本国内最古の形状の前方後円墳とされています。

中央構造線上やその付近には、全国の丹生神社の総本社である丹生都比賣神社の他、幣立神宮、阿蘇神社、大麻比古神社、伊勢神宮、諏訪大社、秩父神社、香取神宮、鹿島神宮などの古社があり、龍が関係する神社も多くあります。辰砂(しんしゃ)(写真1)は、赤い色素(硫化水銀の鉱物)で、辰砂を産出する水銀鉱床は日本各地に分布しますが、多くは中央構造線付近に集中しています(図6)。

辰砂は、純粋なものは丹(に)と呼ばれ、西洋では、賢者の石、ドラゴンブラッド(龍の血)とも呼ばれ、神聖なものとされていました。紀元前2千年頃から使われ、クレタ島のクノッソス宮殿の柱も朱色に復元されています。ギリシャ・ローマ時代には顔料として普及しており、約2000年前のポンペイの秘儀荘の壁画でも使われています。日本では縄文時代から辰砂の採掘が行なわれ、古墳に使用されたり、船、神社の鳥居などの塗料に使われていました。水銀鉱山は、丹生鉱山(三重県多気郡多気町)、大和水銀鉱山(奈良県宇陀市菟田野町)、那賀郡の水井(すいい)水銀鉱山(徳島県那賀郡)などが知られています。『日本書紀』によると神武天皇は、天神の教えに従い、奈良県の天の香具山の赤土で平瓦・厳瓮・手抉を作り、丹生の川上に登って天神地祗を祭っていますが、水銀を採取した様子が書かれているともいわれています。

阿南市には、弥生時代後期から古墳時代前期の辰砂採掘遺跡である若杉山遺跡があり、日本初の横穴式坑道があります2)。若杉山遺跡に近い那賀川の中流域の加茂宮ノ前遺跡は、弥生時代中期から古墳時代前期の遺跡で、水銀朱の精製工房跡が発見され、さらに、縄文時代後期(約4000年前)の水銀朱生産に関連する遺物も大量に出土しています。『魏志』倭人伝には、倭国に「其の山に丹有り」と記されていることから、香川県や徳島県も倭国だったのかもしれません。徳島県の吉野川下流の矢野遺跡からは、砂鉄が出土しています。岡山県でも鉄穴流し(かんなながし)という方法で砂鉄を採取していたようですが、吉井川上流の津山市には阿波という地名があります。

若杉山遺跡とスカラ・ブレイを結ぶラインの近くに大山寺奥の院 黒岩大権現(徳島県板野郡上板町)、神功皇后を祀る牛窓神社(岡山県瀬戸内市牛窓町)、美和神社(瀬戸内市長船町)、築山古墳(長船町)があり、スカラ・ブレイと加茂宮ノ前遺跡を結ぶラインの近くに矢野遺跡があります(図7)。阿波と吉備は、密接な関係があったと推定されます。

『古語拾遺』には、阿波忌部の一部は東国(関東)に入植し麻・榖を植え、麻が良く実った地は総国(千葉県北部中部)、榖が実った地は結城郡(茨城県結城市)、安房忌部の居る所は安房郡(千葉県南部)となり、太玉命を主祭神とする安房国一之宮 安房神社(写真トップ、2、3、4)を建てたとあります3)。安房神社では、出雲国造(出雲大社奉斎氏族)・紀伊国造(和歌山の日前國懸神宮奉斎氏族)に並び安房国造が律令制下でも祭祀を担っています。

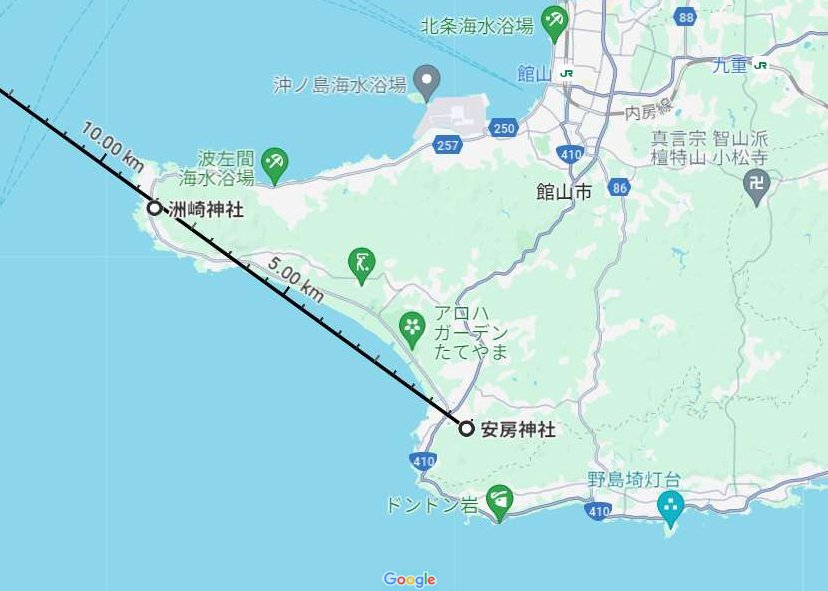

千葉県館山市洲崎にある洲崎神社(写真5、6)は、天太玉命の后神で、伊弉冉尊と推定される天比理乃咩命(あまのひりのめのみこと)を祀っています。

洲崎神社は、安房神社と熊野那智大社とレイラインで結ばれている古代都市セリヌスを結ぶラインの近くにあり(図8)、天太玉命と天比理乃咩命を結び付けていると推定されます。

洲崎神社社伝によれば、養老元年(717年)大地変のため境内の鐘ヶ池が埋まり、地底の鐘を守っていた大蛇が災いしたので役小角(えんの おづぬ・役行者)が7日7夜の祈祷を行い、明神のご神託により大蛇を退治して災厄を除いたとされます。

大麻比古神社のある徳島県北東部の阿讃山脈東南麓には、弥生時代終末期から古墳時代前期にかけて墳丘墓及び古墳が営まれ、これらは「鳴門板野古墳群」と呼ばれています。このうち萩原墳墓群は、石囲いの木槨とされる主体部(埋葬施設)構造の類似などから、現在では定型化以前の前方後円形墳墓(纒向型前方後円墳)とされるホケノ山古墳(奈良県桜井市)の原型との説があります。1号墓からは、初期ヤマト王権で最も重視されたという説がある画文帯神獣鏡が出土しています。また、2号墓からは円筒埴輪片が出土し、1号墓より築造時期が古い国内最古の積石墓で国史跡となっています。

萩原墳墓群2号墓とシラクサを結ぶライン上に天太玉命を祀る大麻比古神社が位置し(図9)、萩原墳墓群2号墓と古代都市セリヌスを結ぶラインの近くに豊玉姫命を祀る玉比咩神社(たまひめじんじゃ)が位置していることから(図10)、萩原墳墓群には、天太玉命(伊弉諾尊)が葬られていると推定されます。

萩原墳墓群に近い鳴門市大麻町にある宇志比古(うしひこ)神社の祭神は、珍彦(うずひこ)、菟道彦(うじひこ)すなわち孝元天皇と推定され、宇志比古神社と古代都市セリヌスを結ぶラインの近くに豊玉姫神社(香川県高松市)があります(図11)。宇志比古神社は、江戸時代には八幡宮と称しており、孝元天皇の出身地かもしれません。珍彦は、忌部神社の天日鷲命とも同一視されています。

開花天皇と推定される伊香色雄命の父は孝元天皇(大国主命)と推定される大綜麻杵命(おおへそきのみこと)で、母は高屋阿波良姫(たかやのあわらひめ)ですが、高屋阿波良姫の事を明治までは「日命(ひのみこ)大明神」と言っていたようです。『日本書紀』の神武即位前紀に、饒速日命は「物部氏の遠祖(とほつおや)なり」と記されていますが、崇神即位前紀には、大綜麻杵は「物部氏の遠祖」と記されています。

愛媛県松山市の國津比古命神社は、天照國照彦天火明櫛玉饒速日尊と宇麻志麻治命を祀っています。応神天皇の御代に、饒速日尊の裔である物部連伊香色男命四世の孫である物部阿佐利が、風早国造(後の伊予国中部)となり、当社を創建したといわれています。

国造りの協力神、常世の神として知られる少名毘古那神(すくなびこなのかみ:古事記)、少彦名命(すくひこなのみこと:日本書紀)は、孝元天皇(大国主命)の皇子の少彦男心命(すくなひこおこころのみこと:『日本書紀一書』)と推定されますが、愛媛県大洲市に少彦名命を祀った少彦名神社があります。松本市の道後温泉の近くにある湯神社(ゆじんじゃ)は、大国主命と少彦名命を祀っていますが、『伊予国風土記逸文』によると道後温泉は、大国主命が少彦名命を癒されるために、豊後の国速見から温泉をひいたのが始まりとされています。また、『伊予国風土記』には、景行天皇と后の八坂入姫や、聖徳太子の他、多くの天皇が道後温泉に行幸した記事があるようです4)。湯神社は、剣山と同緯度にあります(図12)。また、「日本とユダヤのハーモニー&古代史の研究」(出典:籠神社が元伊勢の吉佐宮に選定された理由をレイラインから解明 中島 尚彦)にもあるように、剣山は、摩耶山と伊弉諾神宮を結ぶライン上にあります(図13)。剣山は白兎神社とも関連付けられているので、剣山によって少彦男心命は、瓊瓊杵尊、伊弉諾尊、大国主命と関係付けられていると推定されます。

邪馬台国吉備説の広畠輝治氏は、台与の出身地を倭迹迹日百襲姫命が祀られている香川県高松市の讃岐国一宮の田村神社としていますが5)、豊玉姫命(龍神)の出身地と思われます。社伝によると奥殿の床下の深淵(御神体)には龍が棲むといわれています。徳島県吉野川市に天村雲命神社があり、天村雲命(あめのむらくものみこと)を祀っていますが、田村神社の社伝によると、「天隠山命は、高倉下命とも申し、神武天皇御東征の砌霊剣を奉って偉功を立て給ひ、後、御子天五田根命、(又の名を天村雲命)と共に紀伊国より当国に渡らせられ、山河を以て国郡の境界を分つなど、開拓水利の基を定められた。」とあり、高倉下命は大国主命と考えられるので、天村雲命は少彦名命と推定されます。

神皇産霊の系譜にある手置帆負命は讃岐忌部の祖で、彦狭知命は紀伊忌部の祖です。香川県さぬき市前山にある多和神社(たわじんじゃ)には、讃岐忌部の祖である手置帆負命を祀っていて、神社には菊紋と巴紋が飾られています。香川県三豊市豊中町の忌部神社所有地にある御本祖古墳は、地元では「御本祖さん」と呼んでいるようで、この地に最初に来た讃岐忌部の先祖(始祖)の墳墓ではないかと推定されているようです。御本祖古墳は、萩原墳墓群と同緯度にあるので(図14)、比古麻命(伊弉諾尊 孝安天皇)の祖父の手置帆負命(第4代懿徳天皇(いとくてんのう))の陵墓かもしれません。

神皇産霊の系譜は、初代神武天皇から始まると推定されます。中央忌部は、天太玉命を祖とし、奈良県橿原市忌部町の天太玉命神社を根拠地とし、各地の品部(ともべ 職業集団)となる忌部氏を率いていました。57年の倭奴国王の「印綬」が神武天皇の晩年で、『後漢書』東夷伝にある107年に貢献した「帥升(すいしょう)」が、大王となった時とすると、間に2世代あると推定されます。帥升の「帥」には、軍隊をひきいるという意味があり、「升」には世の中がよく治まるという意味があるので、帥升は、最初に讃岐に移った忌部氏の祖の懿徳天皇かもしれません。

文献

1)斎部広成(撰) 西宮一民(校注) 1985 「古語拾遺」 岩波文庫

2)なからい まい 2010 「名草戸畔 古代紀国の女王伝説」有限会社スタジオ・エム・オー・ジー

3)三村隆範 土佐野治茂 永井英彰 2019 「邪馬壹国は阿波から始まる」 やまと研究会

4)豊田有恒 2022 「ヤマトタケルの謎」 祥伝社新書

5)岡 将男 2014 「吉備邪馬台国東遷説」 吉備人出版