温故知新(59)三内丸山遺跡 太陽のピラミッド ティワナク遺跡 出雲大社 アグアダ・フェニックス遺跡 麻賀多神社 ロス・タヨス洞窟 土肥金山 佐渡金山 豊受大神宮 ノバスコシア 楯築遺跡 サーペント・マウンド

1961年に米国の考古学者クリフォード・エヴァンスらは、エクアドルのバルディビア丘陵の貝塚から、ペルー地方で発掘された土器片とよく似た様式の土器片を見つけ、その後の調査で、この土器片は九州南部で出土する縄文土器と同型であることを発見しています。三内丸山遺跡とボリビアのティワナク(ティアワナコ)遺跡 太陽の門を結ぶラインの近くに太陽のピラミッド(テオティワカン)やバルディビア(エクアドル)があります(図1)。三内丸山遺跡とティワナク遺跡 太陽の門を結ぶラインの近くには歌別稲荷神社(北海道幌泉郡えりも町)があります(図2)。

ティワナクは、紀元前1,580年から紀元後1,280年の巨石都市とされています1)。アーサー・ポナンスキー教授は、夏至と冬至の方角のずれに基づき、ティワナクが造られたのは紀元前15,000年頃と結論し、考古学者ニール・スティード教授やボリビア国立考古学研究所のオズワルド・リベラ教授は、12,000年前と結論しています2)。

ティワナクと与那国島海底地形を結ぶラインは、紀元前1,300年から前100年頃のチャビン文化の中心地の神殿都市チャビン・デ・ワンタルや、100年から800年頃に灌漑農業で発展したモチェ1)の近くを通ります(図3)。モチェ文化の戦士をかたどった土器には、渦巻文様やS字文様が見られます1)。与那国島海底地形(遺跡)が海に沈んだのは、ティワナクが造られた12,000年前頃、すなわちヤンガードリアス彗星の破片が北米に衝突した頃かもしれません。

縄文人は、ベーリング海ルートを移動してアメリカ大陸にたどり着いたといわれています。オレゴン州のペイズリー洞窟(Paisley Five Mile Point Caves)では、14,500年前に生きた人間の糞が発見され、遺物のDNA分析の結果、縄文人と同じものだったようです3)。琉球古神道神と熊野権現とを祀る普天満宮(沖縄県宜野湾市)とペイズリー洞窟を結ぶラインは、山宮浅間神社(静岡県富士宮市)や筑波山神社(茨城県つくば市)の近くを通ります(図3)。富士山本宮浅間大社は、全国に祀られた1,300余の浅間神社の総本宮と称され、元の山宮(現在の鎮座地より北方約6キロ)は、社殿が無く古木・磐境を通して富士山を直接お祀りする古代祭祀の形を残しています。富士山山頂には、富士山本宮浅間大社 奥宮(図4)があります。筑波山神社は、筑波山の南面中腹に拝殿があり、これより山上の境内地「筑波山」を御神体として拝する古代の形が維持されています。

出雲大社とアグアダ・フェニックス遺跡を結ぶラインは、亀ヶ岡石器時代遺跡(図5)や十勝太遺跡群(十勝郡浦幌町)(図6)の近くを通ります。このラインの近くにある米国オレゴン州中部のフォートロック洞窟からは、およそ1万500年前の世界最古のヨモギの樹皮を編んで作られたサンダルが見つかっています。

多くのレイラインの指標となっている剣山とアグアダ・フェニックス遺跡を結ぶラインは、おのころ島神社、西山 善峯寺(京都市)、小野神社(滋賀県大津市)、位山神社(岐阜県下呂市)、善光寺(長野市)、御神楽岳の近くを通ります(図7)。

普天満宮とアグアダ・フェニックス遺跡を結ぶラインは、鹿島神宮(茨城県鹿嶋市)の近くを通ります(図8)。このラインの近くには土肥金山(静岡県伊豆市)、空海によって開創された修善寺(伊豆市)、江島神社 奥津宮、大原神社(千葉県習志野市)、麻賀多神社奥宮(成田市)、神崎神社(香取郡神崎町)があります(図8)。

千葉県成田市台方にある麻賀多神社(まかたじんじゃ)(写真トップ、1)は、印旛郡市に18社ある「麻賀多十八社」の総本社で、3世紀の頃、神八井耳命の8世の子孫で印旛国造であった伊都許利命(いつこりのみこと)が、現在の地に和久産巣日神を麻賀多神社大神として崇めたとされます。

和久産巣日神は、『古事記』では豊宇気毘売神の母とされるので、天照大神(神大市比売 大日孁貴 倭国香媛と推定)と思われます。麻賀多神社の名前は「麻の国で多氏が賀す神の社」という意味のようです。オリンポス山と麻賀多神社を結ぶラインの近くには、仙ノ倉山、赤城神社、足利織姫神社(栃木県足利市)があります(図9)。

武蔵一宮 氷川神社と続石(岩手県遠野市)を結ぶラインは、氷川神社とハドソン湾を結ぶライン(図10)とほぼ重なります。

麻賀多神社とハドソン湾を結ぶラインの近くには、姫塚古墳や大國魂神社(いわきの大黒様)があり、このラインは、足利織姫神社と息栖神社(神栖市)を結ぶラインとほぼ直角に交差します(図11)。

意富比神社(船橋大神宮)(船橋市)とハドソン湾を結ぶラインは、伊勢山天照神社(我孫子市)、五社八幡神社 奥宮(福島県双葉郡川内村)、相馬太田神社(福島県南相馬市)の近くを通りますが、このラインは、麻賀多神社と鴻神社(埼玉県鴻巣市)を結ぶラインとほぼ直角に交差します(図12)。

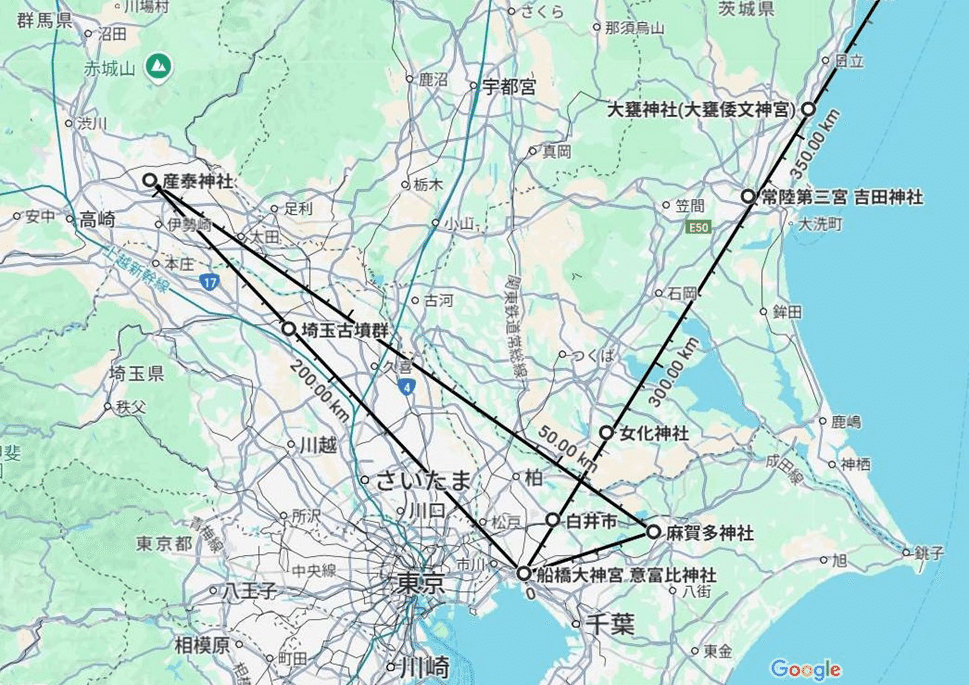

麻賀多神社(成田市)と産泰神社(群馬県前橋市)を結ぶラインは、意富比神社(船橋大神宮)とサギノー湾を結ぶラインとほぼ直角に交差します(図13)。意富比神社と産泰神社を結ぶラインの近くに埼玉古墳群があり、意富比神社とサギノー湾を結ぶラインの近くに、女化神社(龍ヶ崎市)、常陸第三宮 吉田神社(茨城県水戸市)、大甕神社(日立市)があります(図13)。

吉田神社は、日本武尊が、境内にある朝日三角山で朝日を拝み「ここは良い(吉)田が出来るぞ」と言ったことが神社の名前の由来とされています。吉田神社に祀られている日本武尊は、意富比神社(おおひじんじゃ)に大日孁貴(おおひるめのむち)を祀ったと推定される第13代成務天皇(倭建命と推定)だったと思われます。

意富比神社(船橋大神宮)と女化神社を結ぶラインの近くにある白井市(図2)の旧家川上家から、内反りの短刀が見つかっています。鍔にはダブルスパイラル(S字文)の連続文様があり、川上家は江戸時代後期に牧士に任じられています。江戸幕府の御用牧では、名主などの有力農民が多くその任務にあてられ、名字帯刀など武士に準じる身分特権を与えられました。白井市の川上家は、物部氏・尾張氏・海部氏系の川上氏で、川上梟帥(天穂日命(加具土命)を祖とする五百城入彦皇子と推定)の後裔かもしれません。

麻賀多神社の氏子に、江戸時代前期の下総国佐倉藩領の義民として知られる佐倉惣五郎(本名は木内惣五郎)がいます。木内氏の由来は下総国海上郡にあった木内荘で、下海上国造の領域は匝瑳郡、香取郡および鹿島郡の一部も含んでいました。海上郡には、鎌倉時代初期から桓武平氏の千葉氏庶流の東氏一族が進出し、東胤頼の二男胤朝のとき木内荘を領有し木内氏を称しました。千葉常重(千葉氏の祖)は、1124年に相馬郡司となり、1130年には自らが地主職を務める「相馬郡布施郷」(ほぼ北相馬郡と同じ)を伊勢神宮に寄進し(相馬御厨(そうまみくりや))、その下司職となっています。

麻賀多神社奥宮には稚日霊命(丹生都比売命と推定)が祀られ、摂社には、加志波比売神社があります。奥宮の東にある公津原古墳群(成田市)(図14)は、4世紀の前半から7世紀の後半まで造られ、とくに天王・船塚古墳群には、6世紀代と推定される大型古墳がありますが、7世紀に入ると大型古墳が造られなくなります。公津原古墳群とアルテミス神殿を結ぶラインの近くには、伏木香取神社(茨城県猿島郡境町)、伊勢神社(栃木県足利市)、貴船神社(群馬県みどり市)、赤城観音(群馬県渋川市)、御阪三社神社 (三国峠)(群馬県利根郡みなかみ町)、北野天満宮(長野県下水内郡栄村)、大国主命・奴奈川姫・建御名方命を祀る居多神社(新潟県上越市)があります(図15)。公津原古墳群は、アルテミス神殿とつながっているので孝元天皇(大国主命)と血縁関係のある印旛国造の墓地と推定されます。

武蔵一宮 氷川神社(図10)、麻賀多神社(図11)、意富比神社(図12)などは、ハドソン湾とレイラインでつながっていますが、ランド・フレマスは、ギザのスフィンクス神殿と大ピラミッドの葬祭殿の角度の延長線上にハドソン湾の旧北極があることを示し、テオティワカンの「死者の大通り」なども同様に旧北極に向けて作られていることを記しています3)。

麻賀多神社には、出雲文字で記された縁起が伝わるとされ、南米エクアドルで見つかった「アンデスの黄金版」にある文字は、出雲文字と似ていて、これにより解読することができたといわれています。これには「カムイ」というアイヌ語も含まれていたようです。「アンデスの黄金版」は、エクアドルのロス・タヨス洞窟の地下にある「黄金の図書館」から見つかったといわれています。麻賀多神社とロス・タヨス洞窟(Cueva de los tayos)をラインで結ぶと(図16)、ラインの近くには、馬頭観音(千葉県香取市与倉)、高天神社(香取市牧野)、香取神宮、西之宮大神宮があります(図17)。西之宮大神宮には、少彦名命がまつられていると推定されますが、平田篤胤が1819年に著した『神字日文伝』には「出雲ノ国ノ石窟ノ神代文字」とあり、出雲文字は神代に大己貴命(大国主命)によって創られたものとされています。

ロス・タヨス洞窟は金と関係があるので、図8のライン上にある土肥金山とロス・タヨス洞窟をラインで結ぶと、麻賀多神社や西之宮大神宮の近くを通ります(図18)。

成田市船形にある麻賀多神社 奥宮(写真2)も、印旛国造 伊都許利命によって造営されました。伊都許利命の「伊都」は、丹生都比売神社のある和歌山県伊都郡と関係があると思われます。麻賀多神社 奥宮の石灯籠の寄進者に北須賀村の土肥という名前があります(写真3)。

土肥(どい)氏は桓武平氏の武士で、相模国中村荘(現在の小田原市付近)を本拠とした中村党と呼ばれる武士団の中村宗平の二男実平が、近くの相模国足柄郡土肥(どい)郷(現在の神奈川県足柄下郡湯河原町・真鶴町)を領して土肥氏を称したのが祖とされています。静岡県伊豆市の地名としての「土肥」は「とい」と読み、「土肥氏」の一部には、土肥金山や土肥神社、土肥温泉などと同じく「とい」と読むものがあります。地名の「土肥(とい)」に関しては、土が肥えた素晴らしい土地だったところを、アイヌ人が「土」という意味の「とい」と呼んだことに由来するという説があります。もしかしたら、麻賀多神社の氏子に、古くから土肥金山と関係がある「とい」と読む「土肥氏」がいたのかもしれません。近江土肥氏は、丹党嫡流中村氏と同様に、鎌倉時代に西遷御家人として移住し足利尊氏に従っているので、古代豪族と思われます。

佐渡金山は、神武天皇社とサギノー湾を結ぶライン上にありますが、佐渡金山とアグアダ・フェニックス遺跡を結ぶラインの近くには、鳥海山大物忌神社 山頂本殿(山形県飽海郡遊佐町)、鬼越蒼前神社(岩手県滝沢市)、ピラミッド型をした姫神山があります(図19、20)。図8のレイラインも、元々は金山が関係しているのではないかと思われます。

南フロリダ大学のロバート・フソン教授は、複数の古い原典地図から描き出された1,424年の「ピッツィガーノの海図」に描かれているサタナゼという島は、氷河期(13,500年前から12,400年前)の瀬戸内海ができる前の日本ではないかという仮説を提唱しています4)。グラハム・ハンコックは、なんらかの未知の文明が氷河期に地球を探査して作った地図の断片が、アレクサンドリア図書館から、コンスタンティノーブルを経て十字軍時代のヨーロッパまで伝わっていたと推定しています4)。サタナゼ(悪魔の島)は、カナダの東側のノバスコシアの北に描かれ、1,500年代にフランスの修道士兼執筆家アンドレ・テベが、名付けたようです5)。現在のノバスコシアに初めて居住したのは、約11,000年前のアジアから移動した狩猟民族とされています。

豊受大神宮とノバスコシア州(カナダ)を結ぶライン(図21)の近くには、熱田神宮(名古屋市)、尾張白山神社(愛知県小牧市)、位山神社(岐阜県下呂市)、飛騨一宮 水無神社(岐阜県高山市)、千光寺(高山市丹生川町)、田谷神明神社(高山市上宝町)、白山神社(飛騨市神岡町)があります(図22)。このことから、ヤンガードリアス期の終わり頃にノバスコシアに居たのは縄文人で、太陽の昇る方向に移動し、北米の東海岸まで到達したのかもしれません。

位山神社、飛騨一宮 水無神社、千光寺、田谷神明神社、白山神社

平津豊氏は、ブログ「岡山の磐座と古墳」で、足守川から真宮神社まで全長約800メートルの王墓山自体がサーペント・マウンドのような蛇を模った遺構で、弥生から古墳時代にその聖地を王の墓に利用したのではないだろうかと書いています。楯築遺跡と、ストーン・ヘンジとレイラインでつながっているサーペント・マウンドを結ぶラインは、石上布都魂神社(岡山県赤磐市)、瀧神社(岡山県勝田郡奈義町)、那岐山、三柱神社(兵庫県美方郡新温泉町)、神岬稲荷神社(北海道積丹郡積丹町)の近くを通ります(図23、24)。このラインは、熊山遺跡と御前神社(岡山県新見市)を結ぶラインとほぼ直角に交差し、楯築遺跡と熊山遺跡を結ぶラインの近くには吉備津神社、御前神社と楯築遺跡を結ぶラインの近くには、岩牟良神社(岡山県加賀郡吉備中央町)があります(図24)。これは、平津豊氏の説と整合します。

文献

1)実松克義 西谷 大 村治笙子(監修) 2017 「古代文明のふしぎ」 講談社

2)コリン・ウィルソン ランド・フレマス 松田和也(訳) 2002 「アトランティス・ブループリント」 学習研究社

3)田中英道 2022 「日本国史 上」 育鵬社

4)グラハム・ハンコック 大地舜/榊原美奈子(訳) 2020 「人類前史 上」 双葉社

5)尾崎憲和(編) 2019 「伝説の謎」 日経ナショナル ジオグラフィック社