温故知新(55)神武天皇社 京都御所 近畿五芒星 シルクロード ジェッダ 敦煌莫高窟 バーミヤン遺跡 イヴ アララト山 ラス・ダシャン山 アブ・シンベル神殿 フィラエ神殿 テル・エル・ファハリヤ遺跡

京都御所は、桓武天皇が794年に平安京に都を移したことに始まります。場所の選定には、藤原北家の藤原小黒麻呂や紀氏の紀古佐美らを派遣し検討させています。秦氏は、平安京造宮長官の藤原種継の母が秦氏の娘であったため、造都に全面的な協力をしたといわれています。「平安京」は、ヘブライ語で「エル・シャローム」すなわち、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教にとっての聖地である「エルサレム」を意味するともいわれ、出身地の異なる渡来人の共通の「聖都」として造られたのではなかと思われます。

豊受大神宮(伊勢神宮 外宮)とトルコ南部の古代都市セリヌス(Selinus Ancient City)を結ぶラインは京都御所を通り、兵庫県豊岡市但東町の大生部兵主神社(おおいくべひょうずじんじゃ)の近くを通ります(図1)。大生部兵主神社は、江戸時代には牛頭天王社、薬王寺天王社と称していました。「大生部」は職業部の内の壬生部(乳部)(皇子・皇女の養育に携わる人々とその封民)の一つです。

京都御所のあった京都御苑と神武天皇社は、南北のライン上にあり、ラインの近くに十一面観音立像のある観音寺(普賢寺)があります(図2)。このラインは、瑜伽山(由加山)と豊受大神宮(伊勢神宮 外宮)を結ぶラインとほぼ直角に交差します(図2)。瑜伽山(由加山)と京都御苑を結ぶラインは、日岡神社や和気清麻呂を祀る護王神社(京都市上京区)の近くを通ります(図2)。

神武天皇社とアスワン近郊にあるフィラエ神殿(イシス神殿)を結ぶラインは、日岡神社の近くを通ります(図3)。フィラエ神殿は、台与の墓と推定される西殿塚古墳とレイラインで結ばれています。日岡神社の配祀神は、豊玉比売命、鸕鶿草葺不合命、天照皇大御神、市杵島比売命で、姥津媛(台与と推定)は鸕鶿草葺不合命(開花天皇と推定)の后なので関係があります。スカラ・ブレイと神武天皇社を結ぶラインは眞名井神社(籠神社奥宮)の近くを通り、このラインは、京都御所と日岡神社を結ぶラインとほぼ直角に交差します(図3)。

「近畿の五芒星の聖地」で知られているように、京都御所は、伊吹山と伊弉諾神宮を結ぶラインと豊受大神社(元伊勢外宮)と皇大神宮(伊勢神宮 内宮)を結ぶラインの交点付近にあります(図4)。伊弉諾神宮と皇大神宮を結ぶラインの近くに神武天皇社(奈良県御所市柏原)があります(図4)。五角形の中心付近には、豊受大神(豊受姫命)と夫婦だったと推定される大物主大神(加具土命と推定)を祀る三輪神社(奈良市疋田町)があります(図4)。

正五角形の一辺と対角線の一辺の比は「黄金比」となりますが、ミロのヴィーナス像やエジプトのピラミッドなどでも「黄金比」が使われていることが知られています。黄金比の長方形(黄金長方形)と、短い方の一辺を半径とする弧を描いた正方形を組み合わせると渦巻き模様(黄金螺旋)が描けます。また、五角形の各辺が約111km(地球1周4万km÷360度=約111km)となっていることが知られています。バビロニア人は、1時間を60分、天球を360度に分割して精度の高い太陰太陽暦を作り上げていたことが確かめられています1)。

エルサレムやアルゴリス(Argolis)とレイラインでつながっている南フランスにあるレンヌ・ル・シャトーでは、山々が正五角形をかたちづくっています1)。古代の天体観測者たちは、各惑星は太陽の周囲を地球から見た運航軌道で回っていると考えていて、それぞれの惑星の軌道と太陽の位置関係を表した図形を描きましたが、金星(ヴィーナス)は規則的に8年ごとに正五角形を描くようです1)。図4の正五角形は、豊受大神(ヴィーナス)を表しているのかもしれません。これは、豊受大神が、星神である天之御中主神と推定されることと整合します。天照大神(大日孁貴)も五角形と関係があると推定されます。

京都御所とジェッダ(ジッダ)を結ぶラインは、燕国の本拠地だった天津、敦煌市近郊にある莫高窟の近くを通ります(図5)。敦煌はシルクロードの重要な拠点で、ジェッダは海のシルクロード(エジプトから紅海を経てインド洋に至る東西交易路)の重要な拠点でした。敦煌莫高窟は、4世紀の中頃から開削が始まり、五胡十六国時代の北涼や西涼の時代を経て、北魏で盛んに造営され、隋唐時代にも続きました。平安京造宮に協力した秦氏は、5世紀中頃に新羅から渡来した氏族集団と考えられています。

ジェッダと神武天皇社を結ぶライン上にはバーミヤン遺跡があります(図5)。バーミヤン遺跡は、古代から存続する都市バーミヤーンの近郊に、1世紀からバクトリアによって開削され始めた仏教美術の優れた遺産です。これは、神武天皇が1世紀の人物と推定されることと整合します。仏教公伝は、6世紀半ばの欽明天皇期とされていますが、中国には紀元1世紀頃には伝わっていました。

京都御所とジェッダを結ぶラインの近くには投馬国と推定される青谷上寺地遺跡があり、ジェッダと神武天皇社を結ぶラインの近くには福榮神社(鳥取県日野郡日南町)があります(図6)。

京都御所とジェッダを結ぶラインは、眞名井神社(籠神社奥宮)(京都府宮津市)と津峯神社(徳島県阿南市)を結ぶラインとほぼ直角に交差します(図7)。京都御所、津峯神社、眞名井神社を結ぶ三角形のラインの近くには、伊射奈岐神社(大阪府吹田市)、おのころ島神社(兵庫県南あわじ市)、住吉神社(魚住住吉神社)(兵庫県明石市)、天橋立(京都府宮津市)があります(図7)。

ジェッダとヤンガードリアス彗星の破片が衝突したと推定されているサギノー湾を結ぶラインは、アレクサンドリア、クレタ島のラト、ギリシャのアルゴス、スイスのベルン、フランスのパリなどの近くを通ります(図8)。パリの語源はParisii(パリシイ)で、ローマ人が入ってくる以前からの先住民であるケルト系部族の、ローマ側からの呼称のようです。

ほぼ図7のライン上に、旧石器時代に人が生活していた証拠が残るフランスのプロヴァンや、メンヒル(Pierre-au-Coq、Pierre-qui-Vire)があります(図9)。これらのメンヒルは、レイラインでサギノー湾と結ばれているソールズベリーにあるストーンヘンジと同様に、ヤンガードリアス彗星の衝突と関係があると推定されます。

ジェッダは、エジプトのアブ・シンベル神殿とサウジアラビアのメッカを結ぶライン上にあり、メッカはアララト山とエチオピアのラス・ダシャン山を結ぶライン上にあります(図10)。アブ・シンベル神殿の大神殿には太陽神ラー、小神殿には女神ハトホルが祀られています。女神ハトホルは、ホルス神の母であり、ファラオの守護者であるという性格を持つ豊穣の女神イシスと同一視されました。大神殿の奥にはプタハ神、アメン・ラー神、ラー・ホルアクティ神、そしてラムセス2世の像があります。アブ・シンベル神殿は、デーノタメ遺跡や和珥氏の墓と推定される雨の宮古墳群とレイラインでつながり、ラス・ダシャン山は、孝元天皇の陵墓と推定される備前車塚古墳や鬼ノ城とつながっています。

ラス・ダシャン山の近くには、『旧約聖書』に登場するシバの女王の神殿跡といわれるアクスムの遺跡があります。シバ国は、ソロモンの活動した紀元前10世紀ごろに存在し、女王の統治する国の名称「シバ」は、ヘブライ語の表記は「シェバ(שבא)」で、先イスラーム期の古代南アラビア語での発音は「シャバァ」だったと推定されています。ジェッダ(Jeddah)は、一般的な説はアラビア語で「おばあさん」を意味する「jaddah」から転じたというものなので、「シャバァ」と似ているように思われます。もしかするとジェッダにシバ王国があり、「イヴの墓」は「シバの女王」の墓かもしれません。ノアの民の主要な偶像の数々は、ジェッダ周辺地域に埋蔵されていたのが発見され、アラブの諸部族に分配されたといわれています(イスラームの信条)。

モン・サン・ミシェルとラス・ダシャン山を結ぶラインはアブ・シンベル神殿の近くを通り、アララト山とアレクサンドリアを結ぶラインの延長線とほぼ直角に交差します(図11)。

マラケシュとラス・ダシャン山を結ぶラインは、アララト山とアブ・シンベル神殿を結ぶラインの延長線とほぼ直角に交差します(図12)。

サハラ砂漠は、最終氷期の終わりから湿潤化し始め、およそ8,000年前にはサハラのほとんどはサバンナやステップとなり、森林も誕生しました。5,000年前までの期間は湿潤な気候が続いたとされます。アルジェリア南東部のタッシリ・ナジェールやリビア西部のタドラルト・アカクスなどでは洞窟壁画が発見され、タドラルト・アカクスの壁画は、紀元前12,000年頃から西暦100年頃に至るまでに描かれたと推定されています。タッシリ・ナジェールやタドラルト・アカクスは、近くにアトランティスがあったともいわれるスス・マサ・エコミュゼ国立公園とラス・ダシャン山を結ぶラインの近くにあります(図13)。

アフリカ南部に位置するジンバブエ共和国に、世界遺産となった「マトボの丘群」があります。マトボ丘陵には、少なくとも13,000年前にさかのぼる岩絵が残されています3)。これは、12,800年前のヤンガードリアス彗星の衝突とほぼ同年代です。アララト山とマトボの丘群を結ぶラインの近くには、最初のモスクであるクバ・モスク(MOSQUÉE QUBA)やジェッダがあります(図14)。ジェッダを介してアララト山とサギノー湾がレイラインで関係付けられていることから、旧約聖書「創世記」の「ノアの方舟」伝説は、ヤンガードリアス彗星の衝突と関係があると思われます。

洪水伝説は世界各地に残っていますが、「ノアの方舟」伝説に類似した「大洪水伝説」の最古のものはシュメール語で書かれたもので、神々は人間の種を滅ぼすために大洪水をもたらすことを決定したものの、知恵の神はジウスドゥラという人物に大洪水の話を伝えたので、彼は船を作って動物をのせて大洪水を逃れたとされます。また、『ギルガメシュ叙事詩』では、ウルク王ギルガメシュが「不死の人」ウトナピシュティムに会い、神の助けで船を造って洪水を逃れた経験を聞いています2)。

ジェッダとジェベル・イルード遺跡(Grote ighouds)を結ぶラインは、フィラエ神殿(イシス神殿)の近くを通り、ジェベル・イルード遺跡とアララト山を結ぶラインは、パレルモやトロイの考古遺跡の近くを通ります(図15)。

ジェッダ、アブ・シンベル神殿、エルサレムを頂点とする三角形のラインを引くと、ジェッダとジェベル・イルード遺跡(Grote ighouds)を結ぶラインは、アブ・シンベル神殿とエルサレムを結ぶラインとほぼ直角に交差します(図16)。

イヴは、歴史的に、後期青銅器時代にエルサレムで信仰され、アマルナ文書の中にも登場するフルリ人の女神Kheba(ヘバ)に由来すると見られてきました。熊野速玉大社と、ミタンニ王国の首都ワシュカニともされ、クサール・ヌアイラとつながるテル・エル・ファハリヤ遺跡(Tell Fecheriye)を結ぶライン(図17)は、出雲大社と熊野速玉大社を結ぶラインとほぼ重なります(図18)。

熊野速玉大社とテル・エル・ファハリヤ遺跡を結ぶラインの延長線は、アブキール湾に到達します(図19)。もしかすると、ミタンニ王国のフルリ人は、アブキール湾沖で発見されたカノープスと関係があるのかもしれません。このラインは、須佐之男命がカノープスと関係があると推定されることと整合します。

二里頭遺跡とテル・エル・ファハリヤ遺跡を結ぶラインの近くに敦煌莫高窟があり、ロータル遺跡と音羽古墳群を結ぶラインの近くに二里頭遺跡があります(図20)。フルリ人は、ロータル遺跡のミノア人や夏王朝と関係があると思われます。神皇産霊尊の墓があると推定される音羽古墳群は、和珥氏と関係があると推定されるので、神皇産霊尊はイシスやイヴとつながる女王(女神)かもしれません。

イヴ(ヘバ)という名前は、「呼吸をする」という意味のchavah(ハヴァ)や「生きる」という意味のchayah(ハヤー)に由来するといわれています。フルリ語は日本語と同じく膠着語で、サンスクリットで解釈される単語が多く、ミタンニの一番重要な祭りはvishuva(冬至・夏至)でした。古代の日本人がミタンニのフルリ人と関係があるとすると、山の神の 「息吹き」に由来する伊吹山や伊福部氏や息長氏の名前はイヴ(ヘバ)と関係があるかもしれません。ミタンニは、前16世紀末から前14世紀後半に存在したと推定されているので、前1200年のカタストロフの頃に、フルリ人を含む比較的大規模な渡来があったのではないかと思われます。

エフェソス遺跡とクサール・ヌアイラを結ぶラインの近くにカルタイア(Karthaia)やアルゴリス(Argolis)があります(図21)。エフェソス遺跡には「聖母マリアの家」があり、孝元天皇の陵墓と推定される備前車塚古墳とレイラインで結ばれているアルテミス神殿があります(図21)。キリスト教の時代になったとき、アルテミス信仰は禁止され、エフェソスの人々は、アルテミスが持っていた神聖さを、聖母マリアに求めたとされています。

カルタイアのアクロポリスには、紀元前500年頃にアテナに捧げられたと信じている学者もいる小さな神殿があり、この寺院の大理石の建築彫刻は、アマゾノマキア(アマゾネスとギリシア人の戦い)の場面を描いているようです。「ギガントマキア」のアテナと紹介した絵は、アマゾノマキアかもしれません。アマゾネスの戦いを描いた壷の女性戦士の兜にも渦巻き模様があります(写真1)。戦っている相手はヘラクレスのようです。アマゾネスは、トルコの黒海南沿岸に住んでいた古代民族と伝えられ、エフェソスやスミルナ(現イズミール)を建設し、狩猟の女神アルテミスを信仰していたといわれています。アマゾネスは、トロイア戦争では、アルテミス神殿とレイラインでつながっているトロイに味方したようです。アマゾネスをスキタイ人の女性とする説が有力とされていますが、家父長的なスキタイ人ではなく、スキタイ以前のフリュギア人かキンメリア人ではないかと思われます。キンメリア人とギリシア人の戦いを描いたクラゾメナイ産の石棺の絵があります。パルテノン神殿に祀られているアテナは、元はギリシア先住民族の女神で、アルテミスも、現在の研究では、ギリシアの先住民族の信仰(原始宗教)を古代ギリシア人が取り入れたものと考えられています。

アマゾネスの女性戦士は、椎根津彦(山幸彦)の女軍(めいくさ)や、須佐之男命を武装して迎えた天照大御神、朝鮮半島に出兵した神功皇后ともつながりがあると思われます。もしかすると、源義仲に従軍し、源平合戦で戦った信濃国の巴御前や、フランスのジャンヌ・ダルクともつながっているかもしれません。巴御前の父の中原兼遠は、金刺氏後裔説もあります。ジャンヌ・ダルクは聖ミカエルの声を聞いたといわれ、モン・サン・ミシェルのサン・ピエール教会の門の傍らにジャンヌ像が建っています。

モロッコ南部で見つかったタンタンのビーナス(紀元前20万年から50万年前)や、ゴラン高原で発見されたベレハットラムのビーナス(紀元前23万年から70万年頃)は、イヴ(ヘバ)を表しているのかもしれません。縄文のビーナスが見つかった棚畑遺跡は、ジェベル・イルード遺跡(Grote ighouds)とレイラインでつながっているので、縄文のビーナスは、イヴ(ヘバ)とアテナを合わせて作られたのかもしれません。

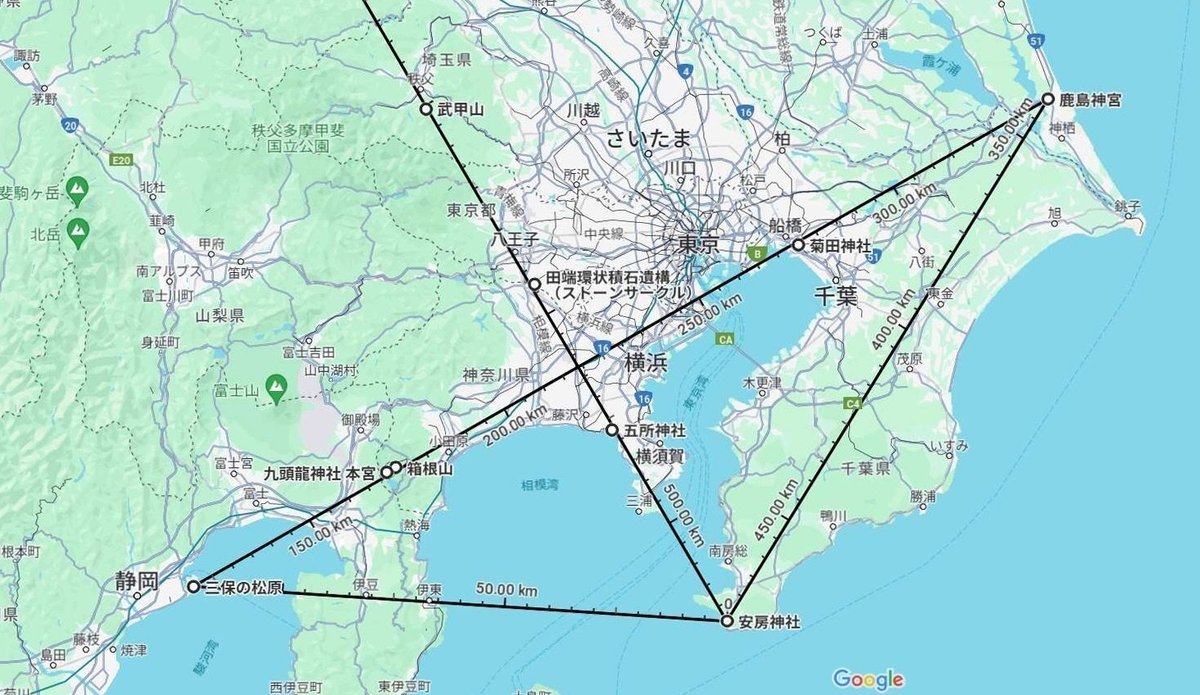

阿波地方(現在の徳島県)から渡ってきた忌部氏(斎部氏)による創建といわれる安房神社(千葉県館山市)と三保松原と鹿島神宮をラインで結び三角形を描き、安房神社とジェベル・イルード遺跡(Grote Ighouds)を結ぶラインを引くと、三保松原と鹿島神宮を結ぶラインは、安房神社とジェベル・イルード遺跡を結ぶラインとほぼ直角に交差します(図22)。三保松原と鹿島神宮を結ぶラインの近くには九頭龍神社 本宮、箱根山、菊田神社(習志野市)があり、安房神社とマラケシュを結ぶラインの近くには、五所神社(鎌倉市)、縄文時代中期から晩期にかけての集落跡・祭祀遺跡である田端環状積石遺構、武甲山があります(図22)。ジェベル・イルード遺跡は、古代天皇家と関係があると推定され、ジェベル・イルード遺跡のホモ・サピエンスが縄文人の祖先と推定されることと整合します。

ジェベル・イルード遺跡にイヴ(ヘバ)の墓があるとすると、国生み神話のあるおのころ島神社もジェベル・イルード遺跡とつながっている理由がわかります。和珥氏の台与(姥津姫)は菊理媛神と推定され、台与の墓と推定される西殿塚古墳は、フィラエ神殿(イシス神殿)とレイラインでつながっているので、もしかすると、フィラエ神殿はイシスの墓で、イシスはジェベル・イルード遺跡のイヴとジェッダのシバの女王を結び付けているのかもしれません。住民のY染色体ハプログループの解析による新人の移動経路3)にジェベル・イルード遺跡が現れてこないのは、完全に民族が入れ替わったためと思われます。

文献

1)荒俣 宏 1997 「神聖地相学世界編 風水先生レイラインを行く」 集英社文庫

2)本村凌二 2024 「地中海世界の歴史1 神々のささやく世界 オリエントの文明」 講談社選書メチエ

3)長浜浩明 2021 「日本人の祖先は縄文人だった!」 展転社