ジェームス・W・ヤングの『アイデアのつくり方』は、60分で読んで、60分で語り合え!

"アイデアとは既存の要素の新しい組み合わせ以外の何ものでもない"という言葉を聞いたことがありますか?

色々な本や動画でよく目にしたことがあったのですが、この本が元ネタだったのか…! 先日、初めて読んでみました。

ジェームス・W・ヤング著『アイデアのつくり方』

原著は1940年に出版された "A Technique for Producing Ideas"。こちらはその日本語版で、1988年に出版されています。

薄い本で文字も大きめなので、目を通すだけなら60分で読み切れるボリュームでした。

ただし、硬い文体なので読みづらい印象もあり、すんなり頭に入ってこない…。だけど、名著に含まれるエッセンスをなんとか掴んでみたい!

そこで先日、『アイデアのつくり方』を読んだことがある人たちで集まり、オンライン読書感想会(Zoom)を開催してみました。60分間のアイデアトーク。そしたら理解がめっちゃ深まったんですよね。

#マエデ 本日21時〜

— ミッチー (@mitchy_wakuwaku) November 16, 2024

アトリエZOOMイベント「読書感想会」を開きます📖ペラッ

テーマはジェームス W.ヤングの名著『アイデアのつくり方』💡

この本の感想を語ったり、意見を交換できたらと思います♪

読んだことがある人も、読んだことがない方も!ぜひご参加ください〜。見学・ガヤも大歓迎です✨

参加してくださったみなさん、ありがとうございます!

仕事や創作、日々の生活でどのようにアイデアを発想しているか? その具体例がいっぱい聞けたんです。驚いたのは、無意識のうちに『アイデアのつくり方』に書いてある段階を踏んでいた例が多かったこと。

そろそろ本の中身が気になってきましたか?(笑) ちょっと私個人の解釈も含んでしまいますが、内容を簡単に紹介していきたいと思います。

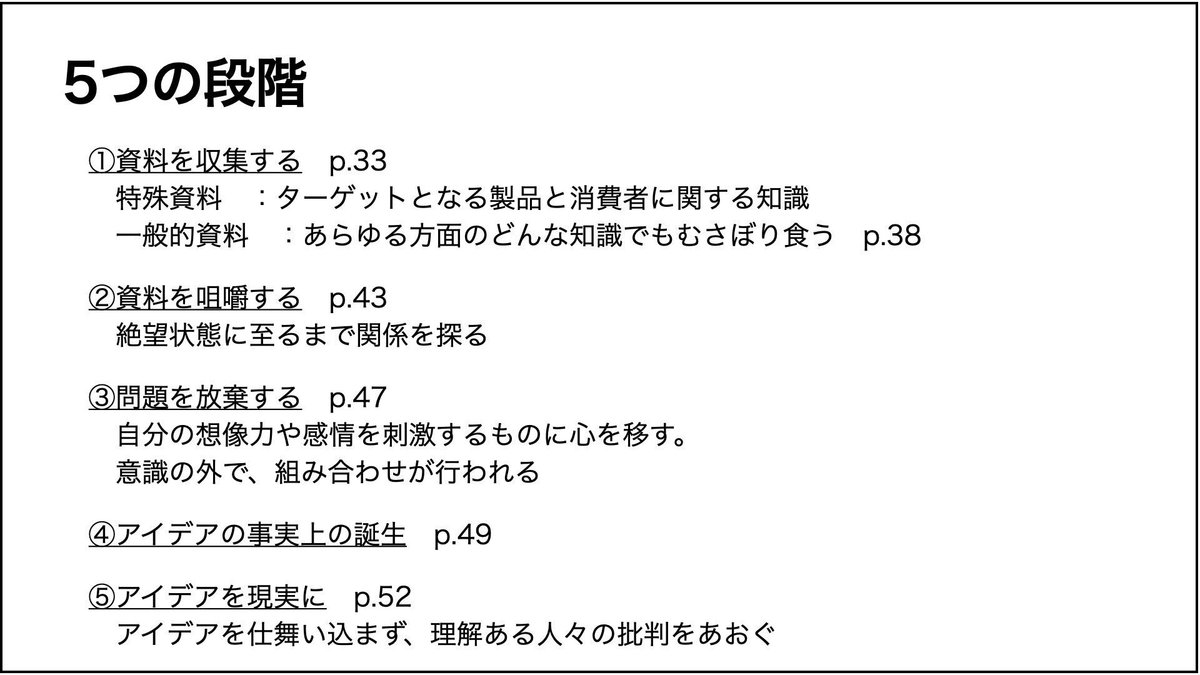

アイデアをつくる5つの段階

曰く、アイデアが誕生するためには、5つの段階(工程)があるということです。

特にこの①→②→③→④→⑤の順序が大事!

①が完了してから②に入る、②が完了してから③に入る、ということを徹底するよう強調されています。手順を飛ばしてはならない、と。

また、こうも書かれています。

・アイデアとは既存の要素の新しい組み合わせ以外の何ものでもない(p.28)

・新しい組み合わせを作りだす才能は、事物の関連性をみつけだす才能によって高められる(p.32)

↓↓↓ つまり…

"アイデアをつくりだす能力は高められる"(p.33)ということです。

アイデアは誰にでもつくれる技術である

私個人の解釈でさらに噛み砕いてみます。

アイデアが誕生する段階は以下の通り。

==============

①収集

②整理

③弛緩(リラックス、一旦忘れる)

↓

④アイデア誕生💡

⑤発信

==============

アイデアを生むには工程があり、何もないところからアイデアは生まれない。相応の知識と時間が必要である。

(『鋼の錬金術師』的に言えば、アイデアは自分の中の知識との等価交換(理解・分解・再構築)。それ以上のモノは出ない)

そうした現実をつきつけると同時に、アイデアは一握りの天才のものではなく、誰にでもつくれる技術であると示した本だと思いました。

そして本の学びを自分に活かすなら…。

↓↓↓

アイデアをつくるには時間と労力(準備)が必要。だから普段からのインプットと締切から逆算したスケジュール管理が肝要と捉えました。

・インプットの習慣をつける

・リラックスする時間まで含めて、スケジュールに組み込む

という行動につなげていくことができそうです。

あの話もこの話も『アイデアのつくり方』につながっている

『アイデアのつくり方』を読んでいて、連想したお話がたくさんありました。そういえばネットで読んだあの話と似ている…! あの人も同じ趣旨のことを言ってたな…!と。

それらを遡ると『アイデアのつくり方』にたどりつく。つまり、普遍的な法則を初めて言語化した本なのだと思います。

例えば、真っ先に思い出したのがこちらの対談です。

糸井

答えを思いつくのは、

どんなときなんですか?

濱口

そうですね‥‥。

力を抜いたときですかね。

糸井

寝る前とか?

濱口

シャワーを浴びているときとかですね。

あとは車を運転しているとき、

散歩をしているときなど。

僕、力を抜くときは思いつく時間にしようと、

意図的に設計しています。

糸井

力を抜く時間まで設計しているんですか!

濱口

やっぱり、いきなりシャワーを浴びても

答えは出ないです。

糸井

(笑)。

濱口

なので、死ぬほど考えて、

「このタイミングで一旦力を抜こう」と

時間を決めた上で、シャワーを浴びるんです。

そうすると、思いつきます。

USBメモリやマイナスイオンドライヤーなど、数多くの商品を生み出してきた濱口秀司さんが、どんなときに答え(アイデア)を思いつくかについて語られています。

『アイデアのつくり方』の5つの段階で言えば、①〜②を経て「死ぬほど考えた」上で、③「力を抜く」段階でアイデアを思いつくとのこと。そしてそれを理解した上で、時間を確保しているところがすごい…!

次に、「アイデアのつくり方」つながりで、超オススメのnoteを2本ご紹介します。

どちらのnoteも、普段からのインプット(ネタを溜める、常に頭の片隅で考えていること)がアイデアを生むための大前提であると語られているところが印象的です。

やはり、ただリラックスしただけではアイデアは生まれないということなのですね。

ということで、一緒にアイデアトークやりましょう!

こうしたお話を、オンライン読書感想会で60分間みっちり語り合うことができました。楽しかった…! ということで、『アイデアのつくり方』は60分で読んで、60分で語り合うのがオススメです!

アイデアについて理解を深め、種を蒔いていけば、自分だけにとどまらず、たくさんの人がクリエイティブ状態になって面白いことにつながりそうです(ワクワク)

『アイデアのつくり方』に興味をお持ちの方、読んだことがある方、いらっしゃったらぜひ一緒にアイデアについて語り合いましょう…! そこからまた、これまでにないアイデアが生まれるかもしれませんよ〜!

最後までご覧いただきありがとうございました!

また次のnoteでお会いしましょう。では〜👋