カミのコラム#3 −presented by「紙の温度」−

こんにちは!

中庄の未来をつくる部 刑部渉です。

カミのコラム第3弾。

これまで、さまざまな和紙を紹介させていただきました。その中で、僕にはある疑問が生まれてきました。

「和紙っていったいなんなのか?」

なんとなく使っている和紙という言葉。

あえて和の紙と言っているくらいなので、日本独自のものであることは間違いなさそうだけど…実のところ、あんまりよく分からなかったりもします。

原料や作り方によって和紙と呼べるものやそうじゃないものがあったりするのだろうか?

日本でできたものだけが和紙なのだろうか?

元々は中国から伝わってきたようだけど、中国ではなんて呼ばれているのだろうか…等々。

和紙のことを知れば知るほどに分からないことが増えてきて、興味が湧いてきます。

今回は、そんな和紙のルーツを考えてみようと思います。

もともと「紙」という言葉の発祥はどこなのか?

それは、紀元前2,000年ごろの中国大陸で発見された絹の誕生と深い関わりがあるようです。

絹糸を作るときに出てくる繊維くずを集めて(絮-じょ-と呼んでいた)真綿を作るときに、水中で網の上に繊維くずを乗せて竹さおで叩きながら洗うそうだが、作業後に網に残る繊維の薄い膜を乾かしたもののことを「紙」(し)と読んでいたそう。

高価な絹糸からできた紙は美しいが強度も弱く、そのままでは使いものにならなかったが、当時の衣料は麻を精製して織っていたこともあり、麻の繊維くずも同様に使用してみたところより丈夫で平面なシートを作ることができた。

動物繊維である絹繊維(タンパク質)より、植物繊維である麻繊維(セルロース)の方が水に馴染みやすく、繊維と繊維が絡みあうことで、接点がくっつき合う作用があるということがわかった。これがいわゆる水素結合の判明でした。

※水素結合

とても簡単に説明すると、水を媒介して絡み合った繊維同士を乾燥させることで、お互いがつながり合う作用のこと。

紙の原型である「紙−し−」の作り方を応用したものが現在の手漉き紙だとされています。その紙の作り方が日本へと伝わり、奈良時代の末期には、雁皮類の繊維は繊細で、粘滑性のある成分を多く含んでいるため、楮や麻の繊維と混合することで水中での分散を良くし、簀(す)からの水もれを遅くし、繊維を均一に充分に絡み合わせ、薄くても丈夫で均整した風合いの美しい紙が得られることが知られていたそう。

そこで、雁皮類の繊維の粘滑性に関心を持った当時の熟練者は、その後あらゆる植物でも試験し、やがて粘滑性繊維を混合するよりも、搾り取った粘滑液を混ぜる方が便利であることがわかった。これがいわゆる「ねり」の発見であり、簀からの水もれも遅いことから、簀の上で原料を揺すって厚さ調整するなどのさまざまな手わざを駆使するような技法が生まれ日本独自の流し漉きへと発展していったんだそう。

では「いつから和紙という言葉が生まれたのか?」という疑問が生まれます。和という言葉は元々は倭だったとされています。日本の中で「倭」が「和」に変わったのが、奈良時代の中頃なんだそう。

そう考えると、あくまでも仮説でしかありませんが、その頃から「和紙」という言葉が生まれてきたのかもしれません。

その昔、海外から入ってきた紙は「唐紙−からかみ−」と呼ばれ、「和紙−わがみ−」と区別していたそう。そのころに、板戸だったものが、平安時代に屏風や衝立障子、襖などの紙を用いるものへと変わり、そこには豪華な唐紙が使用されました。

鎌倉時代にこれを模倣した和からかみが登場し、現在の唐紙へと至っています。室町時代には広い紙面の襖紙が画家達のキャンバス代わりとなり、多くの作品が描かれたのだそう。平安時代から木版された唐紙は料紙(かな書き用の紙のこと)として楽しまれていましたが、江戸時代になって障子や襖が、より庶民に普及したことで、手書きでは追いつかなくなり、木版の量産が行われるようになりました。

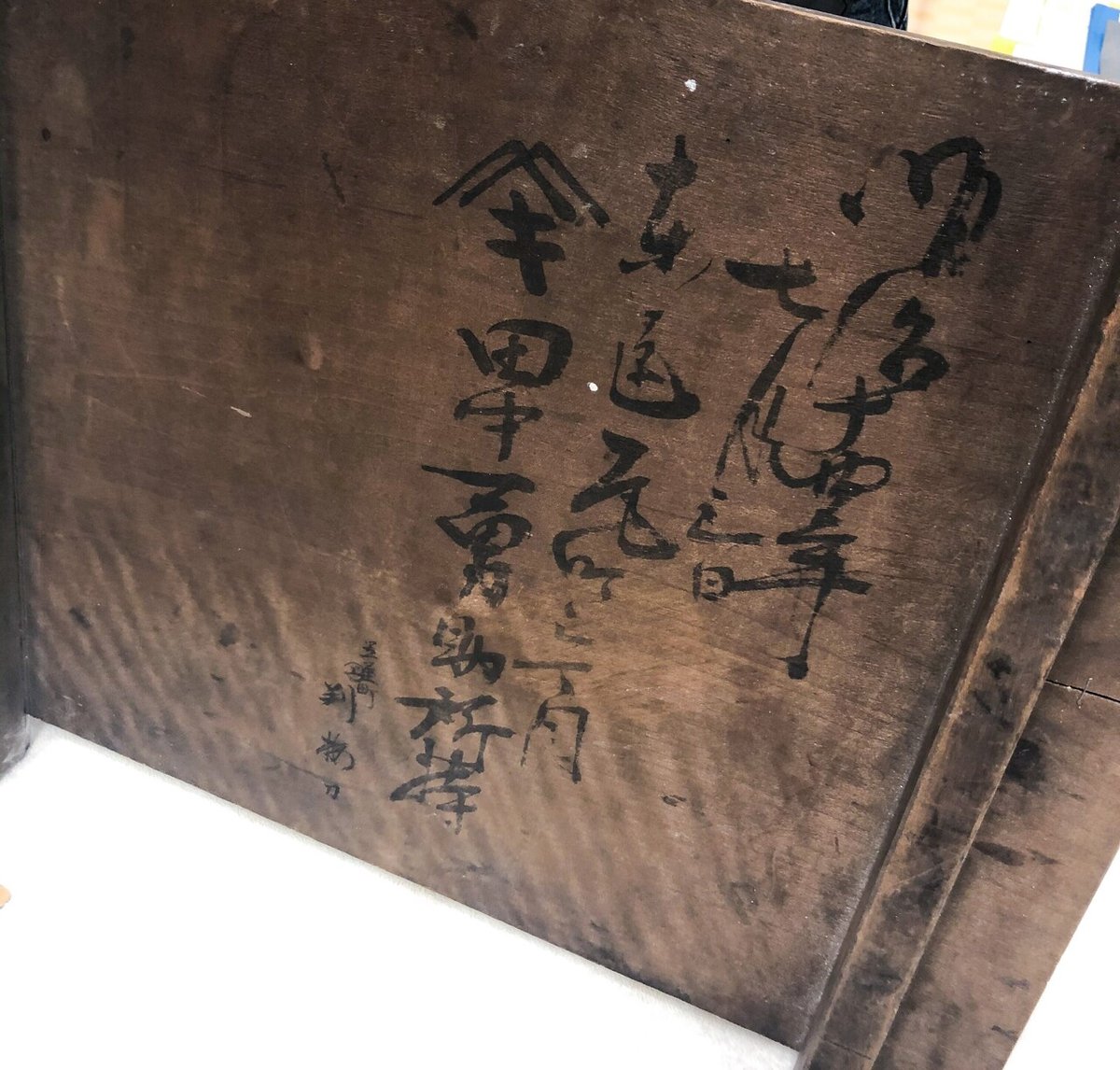

唐紙の版木↓

唐紙の版木は版画のものと違い、彫りが深いのが特徴。裏面には作られた時代や所有者の名前、彫り師の名前などが、記されているものもあります。

唐紙がなぜ料紙や襖紙として使われるようになったのか、歴史を紐解いていくととても良く分かります。

唐紙の加工の仕方にもいくつかの種類があるようで、有名な技法に「ドーサ引き」と「具引き」があります。ドーサ引きは、膠(にかわ)とミョウバンで紙の表面を加工することで、にじみを調整する効果があります。「具引き」は、紙面に胡粉(貝殻などを焼いて粉末にしたもの)を塗る技法のことです。胡粉を膠(にかわ)で溶き、白色のものはそのまま、着色するものは顔料か染料を混ぜて紙面に塗ります。

白色の具引き加工した紙を、版木に雲母(アルカリ金属を含むアルミノケイ酸塩の鉱石)の粉末をつけて刷った唐紙。(通称キラ引き)。

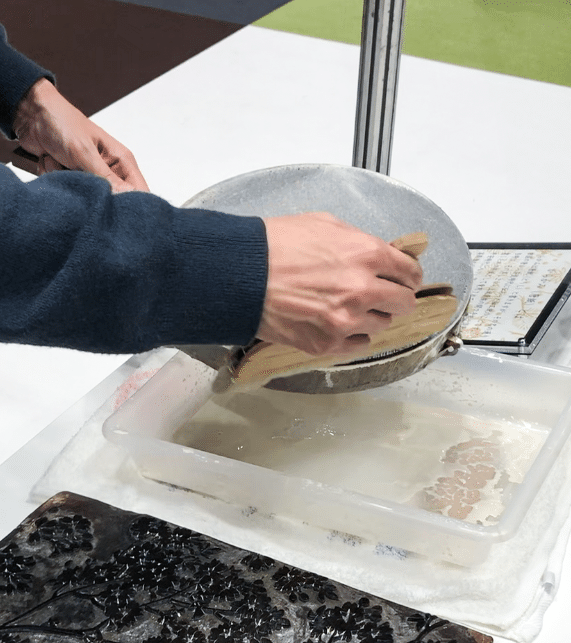

雲母とふのりを混ぜ合わせたもの↓

これを、篩(ふるい)と呼ばれる木の枠に布を貼り付けたものを使って版木に塗り、紙を上から乗せて文様をつけていきます。

刷毛を使って木綿の布に塗っていきます。↓

版木の表面にはじくようにペタペタと塗っていきます。

塗りすぎた箇所は、もう一度布で吸い取るようにペタペタすると余分なものを取り除いてくれます。↓

具引き紙は年月が過ぎると表面の一部がはげ落ちたり、ひびわれたりします。この自然発生的な経年劣化に美しさを感じ、人為的にもみ加工を施したりもしています。

もみからかみと呼ばれる、染料を混ぜて具引き加工したからかみに揉みの技法を施して人為的に一部を剥げ落とした紙。今はもう、もみからかみを作る職人さんはいなくなってしまったそうです。

室町時代以降、茶道や華道が栄え、茶室にこのような紙が襖紙や腰張り(土壁で衣服が汚れたり、壁を傷つけたりすることを防ぐための腰の高さまでの壁紙のこと)として用いられました。まさに、侘び寂びの世界観を持った紙です。同じ唐紙でも、加工次第でまったく違った表情になります。

日本で最初に紙づくりを行った時代、場所、人などの確かな文献は未だに見つかっていないんだそう。当時の紙は今では想像もつかないほどの貴重品であり、作り方自体も一般の目に触れないところでなされていたという説まであります。

天平(710〜764年)の早い時期に出来た「紙屋院」と呼ばれる中央政府の一機関があり、全国各地約20箇所以上の国から原料や紙そのものも上納されていました。

そこで、紙を効率的に漉くにはどうすればいいのかと追及した結果として「流し漉き」法が偶発的に生まれました。この時代に開発された染色、加工、用途による紙の様々な名前が約230種類あり、その実物の多くが、今もなお奈良の正倉院に現存しています。

和紙は、飛鳥時代〜奈良時代〜平安時代という、時代の移り変わりとともに、文化の影響を受けながら、日本独自の進化を遂げてきたことがわかります。

一方で、洋紙のルーツはどうなのでしょうか?

パピルスを経てパーチメントと呼ばれる羊皮紙(羊または仔牛の皮を石灰で晒し、滑石で磨いて平滑にした平面で、パピルスよりも破れにくく、折り畳み強度も高いため、冊子本に適していた。)が用いられていました。日本ではすでに和紙が普及していたため羊皮紙が普及することはありませんでした。新市場開拓やキリスト教の布教で東洋へ訪れた西洋人は日本の和紙に驚き、雁皮の鳥の子紙に西洋式の活版印刷を用いて出版物などに使ったり、和紙の美しさに魅了されたレンブランドという画家は、銅版画(エッチング)に用いて数々の作品を生み出していったと言われています。日本の紙の種類の量や用途の豊富さに驚き、植物繊維を原料としていることに注目した西洋人はその技術をさらに発展、木材パルプを原料とした工業化と大量生産を実現し、印刷技術とともに繁栄させていきました。

西洋で用いられていた、原料を細かくすり潰すためのビーターと呼ばれる機械。日本にも伝わり、和紙の産地にも広く用いられている。これが西洋から伝わってきたものであるという事がなかなか知られていなかったりするそう。

そう考えると中国から伝わった紙の技法が日本で独自の進化を遂げ、西洋に伝わり、工業化と効率化の技術として逆輸入してきたような感じもします。

どちらも紙というくくりの中では、同じなのかもしれませんが、それぞれの文化の中での立ち位置はまったく異なっているように思います。

現在、紙といえば何かしらを書いたり、描いたり、印刷するもの、という認識が一般的とされていますが、その昔日本では記録を残し、伝えていく用途としてはもちろん、衣類であり、家を作る材料であり、暮らしのさまざまなところで使われてきました。繊維からできていると考えれば、紙が衣類として用いられていることは不思議なことではありません。

紙布:紙をこよって糸にしたものを、織って布にしたもの。

知らない間に私たちの中に紙としての定義が植え付けられてしまい、その用途を狭めているだけなのかもしれません。歴史的な経緯を紐解き、紙のルーツやそこで育まれた伝統的な技法の数々を知ることで、紙には無限の可能性があるのだと改めて思います。

「和紙とはいったい何なのか?」

今回このテーマを書くにあたって、様々な方の文献や助言をいただきました。そこでわかったことは「これが和紙だ」という定義的なものを確立させることは到底できないということです。日本のあらゆる土地と文化、歴史の中で育まれた和紙というもののスケールの大きさにあらためて気づかされました。

現代における紙というもののルーツの一つとして和紙があるということ。それはあくまでも、紙という存在としてのルーツであり、原料や作り方に定義付けられる何かが存在しているわけではありません。

それぞれの紙のルーツや歴史的な背景を知ることで、紙の新たな可能性を考える材料となります。その一つ一つが、紙の最大の価値である余白を生み出す要素なのかもしれません。

僕の人生をかけて、これからも考え続けていきたいと思います。

今回ご紹介した紙(紙布は除く)は、全て紙の温度さんでご購入可能なので是非現物を見て、触って、その質感を確かめていただけたら嬉しいです。

※オンラインサイトURLはこちら↓

https://www.kaminoondo.co.jp

参考文献

「紙と日本文化」 町田 誠之 著