商業空間から視る公共性、建築から視る公共的空間、オルタナティブ・パブリックネスについて(アーキフォーラム2022 第3回)

8月6日大阪で開催されたアーキフォーラム2022というイベントで、公共性をテーマに話す機会をいただいたので、その内容をnoteにもまとめることにした。

建築空間にとっても重要な「公共性」という議題は、反面、建築業界で議論される機会は限られており、

残念ながら、非常に浅いレベルかつ都合の良い形で、建築家のプロップスとして用いられるケースが多い。

そのため、8月6日の白熱した議論の場はなかなか得難いものだった。

関西の建築コミュニティのリテラシーの高さと、議論をコーディネートしていただいた川勝さん、橋本さん、吉岡さん、荒木さんには改めて感謝を申し上げたい。

01. 商業空間で公共性を考える理由/オルタナティブ・パブリックネスについて

僕は民間資本の空間、特に商業空間をベースにして公共性のシステムを考えている。

公共施設が建築家のキャリアの指標として扱われがちな建築業界において、商業空間は過小評価されだ。

さらにそれが「空間の公共性」ともなると、

「商業空間にも公共性がある」と考える人は多少いても、「公共施設の公共性以上に商業空間の公共性の方が重要」と考える人はほとんどいない。

それでもなお、僕が商業空間の公共性に固執する理由は以下の3点だ。

①普段の生活の大半は公共施設ではなく民間の施設に支えられているという実感があったから。

②経済活動など、場所を持続させるシステムを切実に考えなくてはいけない民間の空間の方が、税金の再分配で作られ維持される公共施設よりも生きられた空間としてのリアリティが高いから。

③そもそも、公共性の議論は公的権力vs市民の権利という構図から成立しているから。

①②はほぼほぼ自身の経験則から来るものだが、それなりに共感してくれる人も多いのではないかと思う。

③は公共性の議論の歴史と事実に関わる。

公共性の議論は元々

「公(古くは絶対王政)が市民の権利を制限する中で我々はどういった理念を立ち上げ、民主主義的に権利を保障していくべきか?」という、

「公vs市民」という構図から成っており、これは現代でも同様だ。

そう考えると、

本来の公共性は民間の空間が主導するべき議題と捉えることもでき、

「公的資本による空間(公共施設)こそが公共的空間」というイメージがある日本の現状の方が特殊であると見ることもできる。

(余談だが、公共施設における公共性の議論は「空間」以上に、空間を獲得するまでの「プロセス」を重要視すべきである、と僕は考えている)

このような理由から、僕は民間の空間を軸にして

「オルタナティブ・パブリックネス(以下APness)」

という公共性概念を展開し、

建築設計(ファーム名:MA)や商業空間(ファーム名:CAP)のリサーチに取り組んでいる。

APnessの理念をザックリ掲げると以下の4カ条になる。

オルタナティブ・パブリックネス(=APness: Alt. Publicness)の4カ条

①Privative Publics:

完全な一つの公共的空間よりも、不完全な、欠落した公共的空間(APs: Alt. Publics)の集合

②Uniqueness:

物理的空間においては、排除の理論(疎外)を現実的に受け入れ、

各空間の個性と持続可能性(経済性)を伸ばす

③Behavior:

建築においては、空間に期待される体験を再生産可能な行動(ビヘイビア)としてカタチに(物質化)し、

再生産性を伸ばす(潜在的公共性)

④Private Space:

商業空間(民間資本の空間)のモデルをベースとし、

行動の持続可能性と独立性、空間内の行動の数(種類数)と、行動間の相乗効果を公共性の指標とする

この後、CAPの活動(商業空間のリサーチ)を通して上記の4項目を説明したいと思う。

02. 連載「商業空間は公共性を持つか」について

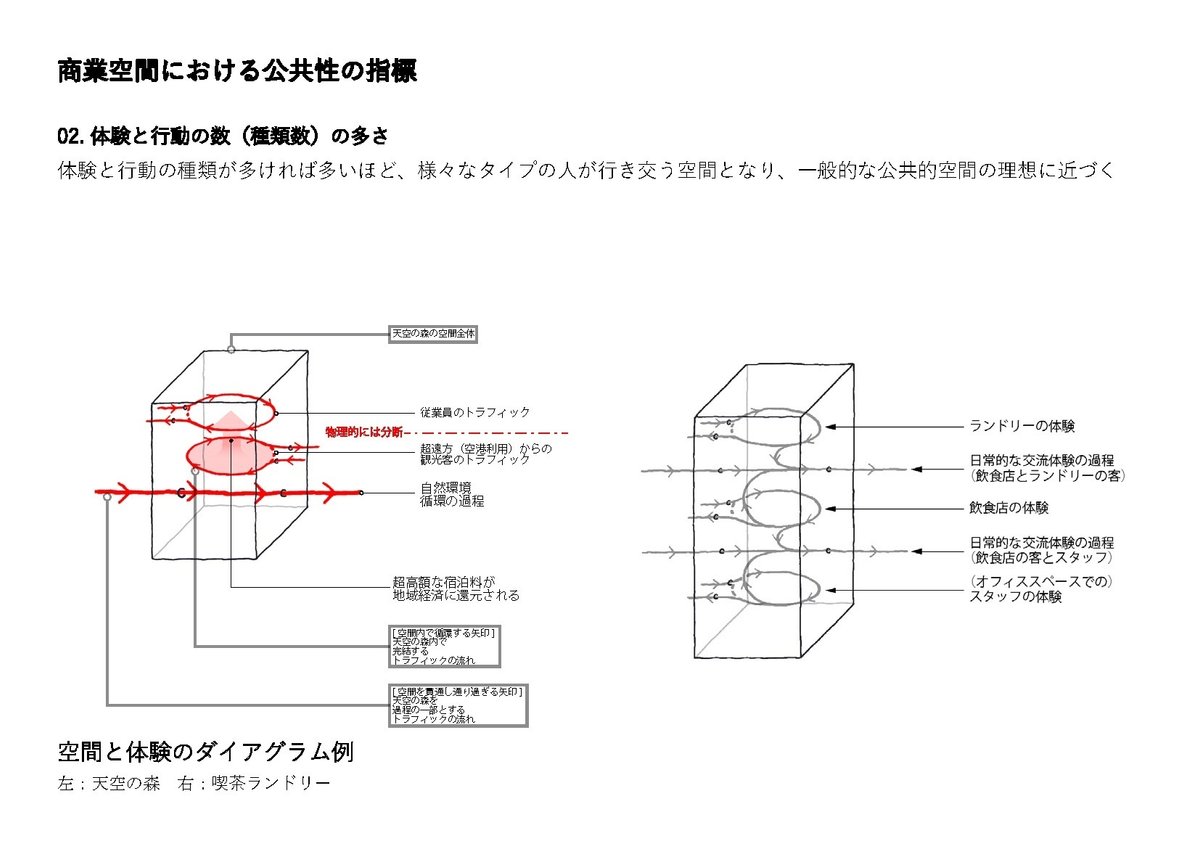

02-01.空間と体験のダイアグラム

まずは雑誌「商店建築」にて執筆した「商業空間は公共性を持つか」を紹介したい。

2020年5月から2022年3月まで毎月、全23回行ったこの連載では、

商業空間を建築的に分析し、空間の事業者や運営者、設計者にヒアリングを実施した。

その過程で、各商業空間のシステムを公共性という視点から読み解く

「空間と体験のダイアグラム」

というものを考案し、

各空間でどのような体験・行動が循環しているか、その循環は何に依存して持続しているか、また、空間内に並存する異なる体験・行動同士がどのような関係性を持っているかを分析した。

例えば、連載で扱った

ユニクロパーク

喫茶ランドリー

フルーツピークス福島西店

天空の森

の4事例は、それぞれ以下のような空間と体験のダイアグラムになる。

02-02. 商業空間からみる、公共性の3指標

このようにみると、商業空間の公共性は以下の3指標で評価できる。

商業空間における公共性の3指標

A. 各体験・行動の持続可能性と独立性(環境的および経済的)

B. 体験と行動の数(種類数)の多さ

C. 異なる体験・行動間での有益なやり取りの有無

まずAを見てみよう。

当たり前の話だが、その空間に期待される出来事が明日にでも消えてしまう可能性があるのであれば、その空間は公共的とは言えないだろう。

この視点は、ハンナ・アレントの「約束」という言葉にも集約されている。

活動が始める過程の不可逆性と不可予言性にたいする救済は、それとは別の、なにかいっそう高い能力からやってくるのではなく、活動そのものの潜在能力の一つが救済に当たるのである。・・・この不可逆性の苦境から抜けだす可能な救済は、許しの能力である。これにたいし、未来の混沌とした不確かさ、つまり不可予言性にたいする救済策は、約束をし、約束を守る能力に含まれている。

ユニクロパークとフルーツピークス福島西店をAの視点から比較すると、

屋上のパーク空間での体験と行動の持続性が店内の購買活動のそれに依存しているユニクロパークに対し、

フルーツピークス福島西店の空間で具現化された3種類の体験と行動(物販、飲食、通り抜け通路)は、それぞれ自律して存在することができるので、

仮に3つのうち1つがダメになったとしても、他の2つは引き続き存続し続けることができるという持続性がある。

次にBを見てみよう。

1つの空間に並存する行動と体験の種類が多ければ多いほど、その空間に関わる人(分人)の種類は多種・多元的になり、より公共的な空間であると言え、

自分と異なる意図や目的、循環を持った人や物事に出会えることは他者への気づきを与え、他者の存在と権利を認めるキッカケになる。

天空の森と喫茶ランドリーをB視点で比較すると、

宿泊客と山を維持管理する地元の人たち、霧島の自然循環という3種類で構成されている天空の森に対し、

喫茶ランドリーはランドリー客、喫茶店客、オフィススペース利用者という3種類に加え、空間構成と動線配置の妙により、利用者同士の日常的な交流を再現可能なカタチ(もしくはシステム)として実現している。

行動・体験の種類数という意味では、3種の天空の森に対し4~5種の喫茶ランドリーの方がやや公共的と言えるのかもしれない。

一方、Cの視点で観察するとまた違った評価になる。

改めて天空の森と喫茶ランドリーをC視点で見てみると、

喫茶ランドリーよりも天空の森の方が各行動・体験間の性質の差が大きく、その併存の意外性が、一つの空間で一緒になっていることによるより巨大なシナジーにつながっていると言える。

03. オルタナティブ・パブリックネス(APness)について

ここまで、連載「商業空間は公共性を持つか」で扱った事例をもとに、商業空間の公共性を考えてきたが、

この

「民間資本の空間(特に商業空間)をベースに公共性をシステムとして捉える」

という視点が、APnessのベースとなっている。

ここまでで、序盤に掲げた「APnessの4カ条」のうち、4を主に説明した形となっているので、ここからは残りの1、2、3について考えていく。

03-01. ③Behaviorについて

まずここまでの話を聞いて以下のような疑問を持つ人もいるかもしれない。

「決まった消費行動を繰り返すことを強制する商業空間では、いくら行動の種類が増えたとしても、それは消費のパターンが増えただけなので、自由な行為を許す空間(公共的空間)であるとは言えないのでは?」

商業空間が消費を促す不自由な空間でしかないという従来の見方は、現状では残念ながら大半の商業空間に当てはまってしまう。

しかし、その固定観念を一旦取り去り、商業空間で起きていることをつぶさに観察すると、

反復して再生産される行動の裏に、別の可能性が見えてくる。

これは以前実施した「商業空間の行為調査」の抜粋だ。

商業空間で実際に行なわれていた「想定外の行為(Ex. 行為)」を観察・収集し、図面的に分析するというリサーチで、

結果想像以上に、各商業空間で思いもしない自由なEx. 行為が行われているのを発見することができた。

このように、単なる消費行動の反復しかないように見える商業空間でも、

一定の条件が整えば、その行動を土台に、ユーザーが自由な行為を思うがままに、展開することがある。

つまり、「再生産可能な行動」と「自由意思に基づく行為」は二項対立的な関係ではなく、

互いが互いを発生させる与件として存在し、循環する関係性を作っていることになる。

そのため、APnessでは、

「どのように再生産可能な行動(ビヘイビア)をカタチとして物質化するか?」

を重要視しており、

自由な行為の土台としての行動を設計し、「潜在的な公共性」を実現することがAPnessにおける空間設計の目標となっている。

(潜在的な公共性についての詳細は、下記リンクを参照)

03-02. ②Uniqueness、および①Privative Publicsについて

「空間と体験のダイアグラム」を用いた空間の分析手法は、

スタート自体は商業空間のリサーチだが、商業空間以外の空間、例えば、公共施設にも適用できるスキームだ。

さらには、民間の空間中でも非営利のもの、

極端な例で言えば、従来私的空間として扱われてきた住宅の空間も、「空間と体験のダイアグラム」と上記公共性の3指標で、空間の豊かさを分析し、整理することができると考えている。

これはAPnessの「①Privative Publics」、つまり、

「再現可能な行動、と多少の自由な行為が成立していれば、どんな些細なものでも不完全な、そして個性的な公共圏(オルタナティブ・パブリックス=APs)として扱う」

という考え方に由来し、

従来の親密圏のような、私-公の間の中間領域的区分けを作らず、

欠落を個性として認め、全ての空間を欠落のある個性的なAPとしてフラットに並べるこのスタンスは、

APnessが建築もしくは物理的な空間の公共性概念であることが影響している。

人間同士のコミュニケーションの連続で作られる場、つまり政治的な空間はには原理的には限界がなくどこまでも繋がることができるため、

疎外のない、すべての人が参加することのできる完ぺきな公共的空間を構想することができる。

他方、建築のように領域に線を引き、ある種の約束事(法律、作法など)を作ることで初めて成立する物理的空間には有限性が存在し、

疎外を原理的に避けることができないという限界が存在する。

APnessは後者、物理的空間に根差した公共性概念なので、

すべての物理的空間はどんなに頑張っても、公共性という意味ではどこか必ず欠落してしまう(何かしらの疎外が存在してしまう)と捉えており、

欠落した公共的空間(Privative Publics)と言う意味では、住宅も公共施設も、欠落した箇所が違うだけで本質的な違いはないとしている。

むしろ重要なことは、1つの完ぺきな公共的空間を実現することではなく、欠落した公共的空間達が集まり互いを補完し合い、我々市民が自由に空間を選択し空間間を行き来できる選択の自由を、

「公共性のシステム」として保証することだろう。

04. 建築が目指すべき公共性について(まとめ)

ここまでAPnessを解説しつつ、建築の、もしくは建築が目指すべき公共性について考えてきたが、あらためてまとめると以下の通りになる。

01. 商業空間をベースに建築における公共的空間を考える

公営、民営関わらず、経済的循環も加味した商業空間をモデルとして公共的空間を考える。

02. 政治的空間と物理的空間を分けて議論すべき

両者に出来ることとできないこと、抱えるリスクや必要な人的リソース、持続可能性は全く異なる。建築には両者が混在するが、特に公共性の議論ではハッキリ分けて考える。

03. 不完全な公共的空間としての商業空間とその他

個別の空間としては個性を尊重し疎外・排除を受け入れ、空間間の移動で多数性、大文字の公共性を担保する。原理的に疎外・排除を否定できないのは公営の空間も同様。

04. 個性的な空間の集合としての都市、建築

不完全な空間の集合でバリアフリーやインクルーシブを達成する。しかし、資本・時間・空間が有限である以上。どうしても達成できない部分が出てしまうと予想される。その範囲については公的資本を一時的に投入すべき(これはまた次のステップの議論)。

特に、「02. 政治的空間と物理的空間を分けて議論すべき」は、

建築における公共性の議論で強調したい。

もちろん、設計は人と人のコミュニケーションの中で作られるし、

実際の物理的空間の中では常に運営による政治的判断となにかしらのコミュニケーションが存在するので、

現実世界においては政治的空間と物理的空間は常に相互入り乱れている。

しかし、こと公共性の議論に関しては、この二つは一旦分ける必要がある。

なぜなら上述の通り、政治的空間と物理的空間では可能性や射程、必要なリソースや考慮すべきリスクと持続性が全く異なるからだ。

また、人々の権利と自由な行為を実現する場所として公共的空間は存在するが、公共的空間を成立させ維持させるために、人々の自由な行為を勘定入れてはいけない。

なぜなら、人々の自由な行為や善意を物理的空間が一定確率で発生するものとして期待してしまった瞬間、それは自由ではない強制された行動になってしまうからだ。

政治的空間で実現できる公共性を物理的空間があてにしすぎず、

むしろ物理的空間の公共性をシステムとして捉え、カタチにし(物質化し)、

政治的空間を支えるものとして設計することが、総合的な公共性の持続可能性につながると考えている。

[お仕事の依頼や相談は下記連絡先まで]

nishikura.minory@gmail.com

MACAP代表 西倉美祝

ウェブサイト : https://www.macap.net/

インスタグラム: https://www.instagram.com/minoryarts/