SilverFastのゴミ・傷補正機能を使ってみました

先日導入したスキャンソフト、SilverFast 9SEについているゴミ・傷除去機能を少しばかり使ってみました。

まだまだ使い込んでみたわけではありませんが、大まかな使い方がわかり始めてきました。

結論から先に書くと、どちらの機能も

・完全にゴミや傷をゼロに出来るというものではなく、残るものは残る

・ただし、細かいゴミを除去する作業をかなり軽減できる

・加えて、この機能を使用するとスキャン実行にかなり時間がかかる

・使うのはゴミが多くて手作業での除去が大変なコマに限るのが良さそう

→使い方に注意は必要だが、かなり有能な使える機能、という感想です。

SRDxとiSRDの使い分け

SilverFast 9SEには2種類のゴミ・傷除去機能が用意されています。

ソフトウェアの機能でゴミ・傷を判別して補修するSRDxと、

スキャナの赤外線スキャン機能を使用してゴミ・傷を判別し補修するiSRDです。

これらの2つの機能は、同時に使うというよりも

・カラーネガフィルム:iSRDを使って補修

・モノクロ、リバーサルフィルム:SRDxを使って補修

と使い分ける性質なものであるようです。

ちなみに、SilverFast 9SEでは、リバーサルフィルムには対応していませんので、僕の環境では

・カラー:iSRD

・モノクロ:SRDx

という使い分けになります。

共通する機能と設定

SRDxとiSRDは、いずれもフィルムスキャン時に紛れ込んだ微細なホコリやゴミ、それにフィルムについた擦り傷などを検知してマーキング、または自動で補修するという機能があります。

基本的に

・処理を行いたいコマを選択

・ネガの種類によってSRDxかiSRDを選び

・どれくらいの強度でゴミを検知するかを設定

・プレビューで確認して

・スキャン

という流れになるのは共通しています。

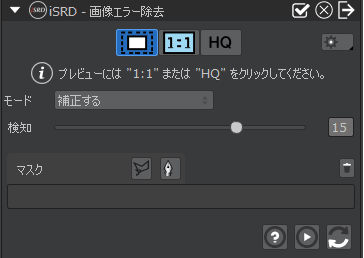

特にSilverFast 9SEのiSRDは、設定項目がほぼ「検知強度」のスライダーバーだけ、というくらいのシンプル設定です。

上のグレードになるとまた違った話になるのかもしれませんが、とりあえず一番のベーシックな機能なので特に問題なさそうです。

また、iSRDとSRDxともに「ゴミを検知する範囲」を指定するマスク設定機能があります。

マスク設定をすることで

「この範囲はゴミが目立つから自動で補修して欲しいけど、この辺はちょっと微妙なところがあるから自分の手でやりたい」という場合などに使うことができます。

どちらの機能も、まず「マーク」を選択することで、写真上のどこに、どのようなゴミ・チリ・傷を検知したのかをプレビューすることが可能です。

カラーの場合はちょっと確認しづらいこともありますが、デフォルトの状態だと「マーク」は赤い色で示されますので、結構わかりやすいかと思います。

iSRDの効果

カラーネガで使うiSRDでの設定項目は非常にシンプルで、

・処理の種類を「マップ」「補正する」から選ぶ

・「検知」のスライダーバーを最大値にして

・「1:1」をクリックする

この操作で、プレビュー画面上でどれくらいのホコリがどこにあるのかを示してくれます。

必要に応じて「検知」の値を変更することで、

大きくする:「これはゴミかもしれない」というものをゴミと認定する

小さくする:「ゴミかもしれない」というものは除去して、確実にゴミと思しきものだけに絞る

というようなに設定を変更できます。

上の図では、「ちょっと不自然に赤く塗られた箇所」が、iSRDの機能がゴミと判別したものになります。

僕の環境ではiSRDで検知してマークした箇所が、実際のゴミや傷の箇所とほんのわずかにズレているところがありました。

ただ、これはプレビュー画面での表示で、実際にスキャンしたあとの画像ではかなり綺麗に補正されています。

こちらは、iSRD機能を使わずにスキャンした結果

そしてこちらが、iSRD機能を使ってスキャンしたものです。

35mmをA3サイズに引き伸ばす、というような使い方でなければ、ほぼこのゴミ・傷補正機能だけで問題ないくらいには補正してくれます。

ただし、これも「人の目で見て『これはゴミだ』と認識するものを全て自動で除去してくれる」というものではなく、やはり残るものは残ります。

この写真の左上部分を拡大してみます。

まずはiSRDを使用しなかったケース

そしてこちらが、iSRDで自動的にゴミを補正したケース

さらに拡大してよくよく確認すれば、やはりゴミは一部残っているところもあります。

なので、僕はiSRDでゴミをある程度除去してから、最終的にはLightroomの機能を使ってゴミを除去するようにしています。

ちなみに、Canon純正のスキャンソフトにもゴミ取り機能はありますが、プレビューが出来たり強度の設定がやりやすかったり、補正範囲をしていすることができる、と言った点から、SilverFast側が機能、性能共にまさっていると感じます。

SRDxの効果

SRDxはiSRDと異なり、ソフトウェアの機能を使ったゴミ・傷補正機能です。

公式サイトの情報によると、「SRDxはモノクロ、リバーサルフィルムに有効で、iSRDはカラーネガでも使えるよ」というものです。

試しにカラーネガでもSRDxを使ってみましたが、一応ゴミや傷の検知はできました。ただし、補正がうまくいかず、かえってゴミ・傷が目立ってしまう、という結果になったことも。

なので、僕の環境では完全に

・カラーネガはiSRD

・モノクロはSRDx

と使い分けるようにしています。

モノクロにSRDxを使った例で、まずはSRDxを使わずにスキャンすると

この写真はさほど目立ちませんが、空の部分に細かいチリが写り込んでしまっています。

つづいて、SRDxを使って自動でゴミを補正したものがこちら。

ほぼ、このあとLightroomで補正を加える必要もほぼないくらいまで、きれいに除去出来ました。

モノクロの写真で、特に蛇腹カメラで撮ったものに多いんですが、空などの明るい場所では特にゴミや傷が目立ちます。

Mamiya C3で撮影したものは比較的少ないんですが、NORCAで撮った写真も、ものによっては数百個ほど極々小さなチリ、ゴミが紛れ込んでいることがあり、Lightroomでそれらを取り除く処理をする際には1枚あたり数十分を要することもありました。

それが、SRDxでのゴミ・傷補正を使用してみたところ、仮に100個ゴミや傷があっとしたら

・60くらいはほぼ見えなくなる

・30くらいは結構目立たなくなる(拡大すればそこそこ見える)

・10くらいは残る(拡大しなくても見える)

と言った具合でした。

ただ、それでもゴミ取り作業の際に厄介の「非常に細かい、微細なゴミやチリ」があらかた補正された状態になりますので、あとは目立つものだけをLightroomで補正する、と言った運用をしています。

まとめ

フィルム写真のデジタルデータ化の際に、どうしても残る厄介な問題がゴミ・ホコリ・傷問題かと思います。

SRDxやiSRDを使用して、この補正作業を全くゼロにできるかというと、ゼロにはなりません。ゴミやチリ、傷などを完全に消すことは出来ませんでした。

ただし、これまで100の手間隙をかけていた補正作業を、20や10、場合によっては5程度にまで減らすことができています。

大きく引き伸ばして印刷する、と言った用途でなければ、

「拡大すればちょっと残ってるけど、SNSに上げてスマホで見る分にはこのままで良いかも」

と思えるようなレベルにまでは、自動で補正できるケースが多いです。

SRDx、iSRDを使うとスキャンに時間がかかってしまう、という影響は生じます。

ただ、これまでチマチマと手作業でゴミや傷を一つずつ補正していたものが、例えば

「100の手間x12コマ=1200の手間隙」

から

「20の手間x12コマ=240の手間隙」

になり、かつスキャン時間はYoutubeなんかを見てても構わない、となると、作業に対する労力やストレスは激減します。

特にモノクロで膨大な量のチリが見えたときなどは、それだけでもうやる気をなくすこともあります。

SilverFastを利用し始めてから、従来抱えていた

・Canon純正スキャンソフトで読み取ったらやたら黄色くなる問題

・モノクロスキャンの時にやたらゴミやチリが目立つ問題

・カラーネガスキャンの時もゴミやチリが紛れ込んで補正が面倒臭い問題

・何もオプション機能使わなくてもスキャンがやたら遅い問題

・そもそもスキャンソフトが頻繁に落ちる問題

・Windowsで大容量画像の読み込みができない問題

これらの問題が、完全にとは行かないまでも『8割くらいは解消されたか、または気にならない程度に低減された』という状態になりました。

スキャン時のストレスも、あくまで僕の場合はですが5割から8割くらい小さくなってます。