夢の遊眠社『半神』

夢の遊眠社のDVD-BOXを購入したので、意気込んで大物を。DVDに収録されているのは1988年5月11日@東京・シアターアプルでの上演。当時、役者違いで2バージョンが演じられていたようだが、収録されていたのはマリアを円城寺あや、老数学者を野田秀樹が演じていた回(もう1バージョンでは、マリアを野田秀樹、老数学者を段田安則が演じていたようだ)。

DVDでの鑑賞に関わらず、あまりの凄さにひっくり返った。BOXの残り作品も早いとこ観なきゃなのだが、とりあえず感激が新鮮なうちに感じたこと・考えたことをまとめておきたい。

尚、DVD-BOXには、『半神』のメイキング・舞台裏の映像やキャスト・スタッフのインタビュー等を収録した「ひとつあってもいい。Making of HANSHIN」もDisc6として入っており、当然そちらも鑑賞。

原作

『半神』は萩尾望都による16pの短編漫画が原作である。

少女ユージーとユーシーは、腰の辺りで身体が繋がった結合双生児である。妹のユーシーは知的障害があって話すこともできないが、美しい容姿を持ち、天衣無縫な笑顔を振りまいて、周りからは天使のようだと可愛がられた。しかし姉のユージーはまったく正反対だった。高い知能を持って健常者と同じように話すことができ、運動機能も問題がないものの、妹の身体に栄養のほとんどを吸われて醜く痩せ細り、髪もろくに生えない。おまけに妹の世話を両親から任され、自由に動きまわることもままならず、唯一の楽しみである勉強ですら妹に邪魔されてしまう。しかもそのあいだ、妹の美しさへの称賛をずっと聞かされ続けなければいけない。ユージーにとって妹は決して離れることができない疫病神であり、自身のコンプレックスの象徴であった。

やがて双子は13歳になり、成長した二人の身体は限界を迎えていた。栄養を作り出せるのはユージーだけだが、彼女の身体は二人分の負担に耐えきれずに衰弱し、もはや歩くこともできなくなっていた。医師より「このままでは二人とも長く生きていられない」「切り離す手術をすれば、君だけは助けることができる」と告げられ、ユージーはついに妹から解き放たれ、自由になることができる機会を得たことを知る。手術後、一人だけの身体になり体力も戻ったユージーは妹に面会する。病室のベッドに横たわったユーシーの姿にかつての美しさは見る影もなく、醜く痩せこけ、まるでこれまでの自分自身のように見えた。妹の身体は自分で栄養を作り出すことができないため、程なく命を終えようとしていたのだ。

そして年月が過ぎ、ユージーは16歳の健康で美しい少女に成長した。前向きでエネルギッシュな彼女は、自分の手で多くの幸せを形にしていた。しかしそんな満たされた毎日の中で、ふとしたとき鏡の中の自分にかつて嫌っていた妹の姿を見つける。あのとき死んでいったのは自分の方だったのか。ユージーは妹への憎しみと愛をかみしめ、失った半身の大きさに涙を流す。

どうしたら16pの短編漫画が上演2時間を超える舞台の台本となるのか。それこそ天才性の成せる技…とは思いながら(匙を投げずに)まずは創作のプロセスを紐解く所から考えていく。

戯曲化の経緯と創作過程

萩尾望都は小中高と演劇部だったそうで、『小指の思い出』を観劇してから遊眠社のファンに。野田秀樹との対談も何度と組まれていたようで、舞台脚本の依頼があった際には前後も見ずに引き受けたとのこと。戯曲の巻末に付録されている対談記事&萩尾望都の単独インタビュー記事にこのあたりの経緯は詳しい。

創作のプロセスとしては、基本構成・エピソードを萩尾望都から野田秀樹にFAXで送り、野田側で使えるものの選り分け・ピックアップ、さらにはイメージをさらに膨らませる等やりながら、キャッチボールの中で作られていったようだ。

これがアドリブなのか、上演時に変更となったのかは不明。

96年に新装版が出ているようだが、中身に変更があるのかもまだ調べられていない。

ただ、マリア・シュラの手術後のくだり、つまりクライマックスの部分は野田秀樹が最後に預かって書いたとのことで、ここに野田は萩尾望都の「霧笛」を持ってきている。

(冒頭&)ラストに同作家の別作品を持ってくるというこの手法・構造は、89年に初演された「贋作・桜の森の満開の下」とも同様。これって『半神』が書かれた86年頃に編み出された手法なのだろうか(誰か詳しい人求む)。

※尚、この「霧笛」はレイ・ブラッドベリ原作ということのようで、萩尾先生が講演会をやられた時のレポートが作品目録にあるので、そちらのリンクもここに張っておきたい。

『半神』の構造

野田 「半神」がわかりやすかったといわれますが、これはやっぱり、構造をしっかりさせなくちゃいけないと思ったのが原因でしょうね。他人のものだから、自分の中で説明がつかないと演出ができないでしょ。

分かりやすかったと言われていたということには驚くしかないが、たしかに構造は見て取れる。ということで、自分用の今後の鑑賞ガイドとして、ここから少し図式化を試みながら、各パートを自分なりに振り返ってみたい。

と、その前に。

野田 「半神」の芝居は、一部反則技を使ってる。(芝居の)間に演出家が入り込んでしゃべったりしている。あれは、結局、これだけありえないものがある話の中で、ああいうのがあると(演出としては)反則なんだけどお客さんは安心する。その手ばかり使っているとダメだし、つかこうへいって言われちゃう(笑い)。それは違うんですけど、奇策だから時にはいいけど、やはりある種のパターンだから、すぐあきられちゃう。

ということで、冒頭とラストに「霧笛」の要素はあるのだが、冒頭から『半神』のリハーサル風景として始まり、「霧笛」のセリフが話される。つまり、全体が劇中劇として演じられている。

①シュラの苦悩、先生&数学者とラセン方程式

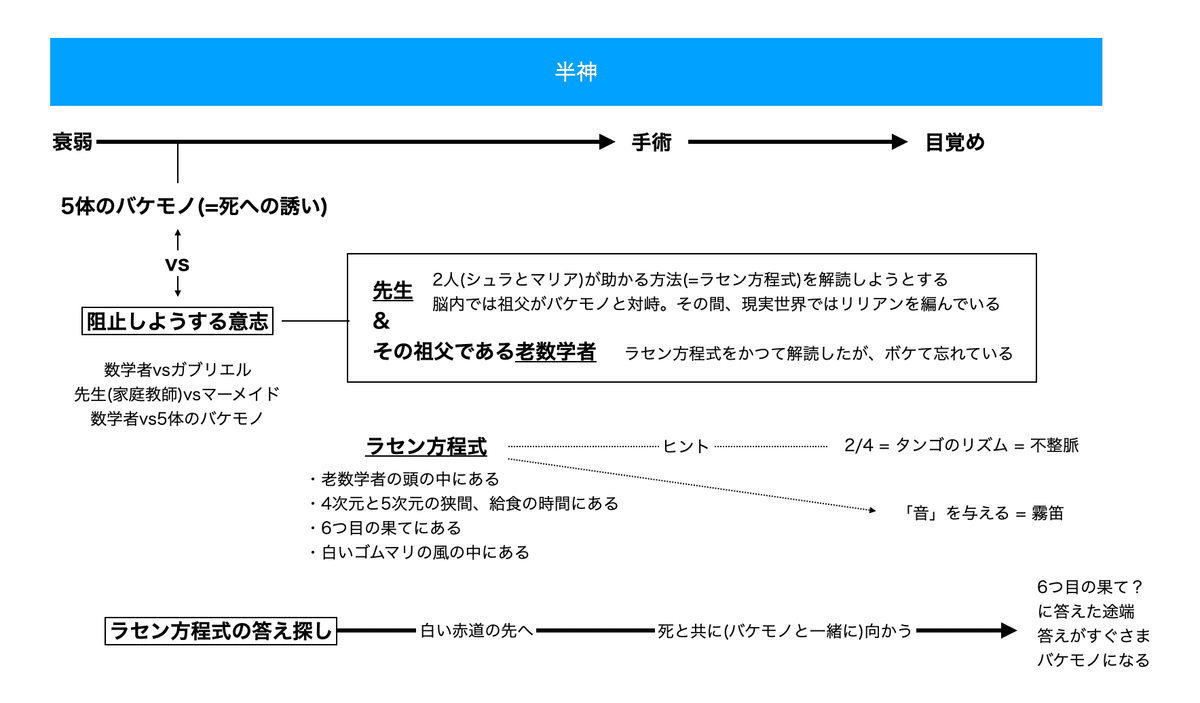

で、自分としては大きく4つのパートに分けると分かりやすいようにも思っている。まず、最初のパートではシュラの苦悩が語られ、衰弱がバケモノの姿をとって襲いかかってくる。それに対峙するのが先生であり、老数学者である。

シュラとマリアを救うのはラセン方程式(言わずもがな、DNAの螺旋、生命の不思議へと誘うもの)の答えだが、その答えを思い出すため、その謎を解読するために、先生&数学者が活躍する。

分かりにくくて当たり前くらいの感じです。

バケモノの面々の演技も見せるのだが、やはり数学者を演じる役者・野田秀樹の演技が圧巻の一言。劇作家、演出家としてのみならず、役者としてのレベルがここまでというのは、本当にこの人しかいないのではないか。

②ラセン方程式の答えを探す兄弟

続くパートでは、数学者の双子の弟として医者が登場。こちらも野田秀樹が演じている。原作では、分離手術をしてユーシーだけが衰弱して亡くなってしまうという話だったが、舞台『半神』では医者が両親に"どちらかしか生き残れない、どちらを生かすか選べ"と迫る。キツイ。

自分は最近のお姿・役柄しか拝見したことがなかったが、

田中裕子か蒼井優かのような透明感の系譜のお方であると初めて気付いた。

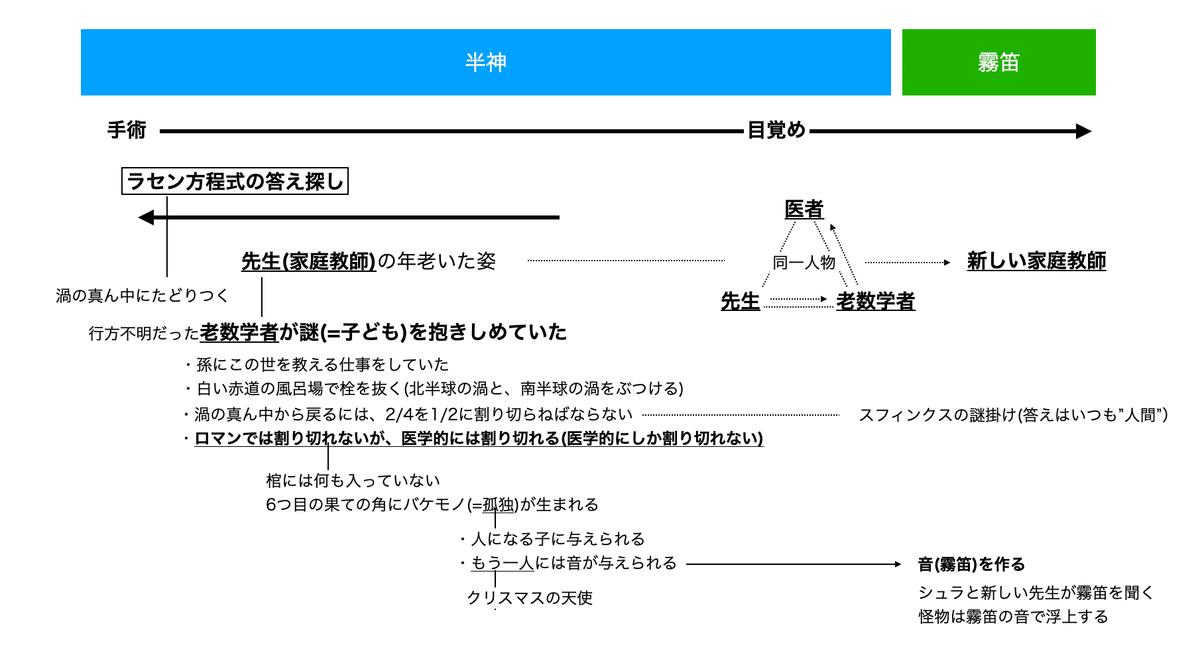

③術後のマリア、渦の先へ

ここまで一言も発しなかった竹下明子(この時、野田秀樹とは結婚していた)が演じるマリアのパート。謎を孕み、その謎がさらわれ、謎を追って、バスタブの渦の先へ向かう場面だ。

ここでは舞台を2つに分けて、照明で切り替えながら進行する演出が見所。

④渦の真ん中、1/2の帰還

そして、渦の真ん中にたどりつく。1/2 + 1/2 = 2/4であることは分かったが、渦の真ん中から戻るには1/2に割り切らねばならない。その割切りは数学者にはできないが、やがて医師となり、医学(=科学)で割り切る。

ラストではリハーサル場面に再び戻って「霧笛」のセリフが繰り返されるが、ここの演出が素晴らしい。冒頭ではギャグとして見えていたものが全く違うものとして見えてくるのだ。たしかに構造はハッキリしていたかもしれないが、ありえないことばかりが起きていく中で、奇跡的なバランスをアクロバティックに成立させている。

萩尾望都はこのラストを以下のように評している。

劇中劇の導入のような"霧笛"のイントロは、ラストに再び現れて、さながらメビウスの輪のように二つのシーンはつなげられる。その輪の表に若い家庭教師、その裏に低血圧の老数学者と同じ人間が変化していき、変化した人間が同一時空に存在するというふしぎな交錯が起こる。この世界において、表裏であったシュラとマリアが、一方を失って人となって帰ってきた時、失われた者の美しさが胸にせまってきて、ラストはただただ悲しいのである。

そう、悲しい。しかし、悲しいだけではない。

きみは遠くから来たんだ。遠く深い山から千マイルもむこう、20マイルも深い海底から、百万年もの時を経て、そんなに長い間待っていた、あれは最後の一群・・・ここに5年前に人が来て、この燈台を建てた。そして霧笛をそなえつけ、それを鳴らすんだ。きみは眠っている。深い海の底で、遠い世界のなぞを見ている。昔、きみの一群が、幾千、幾万もいた頃の夢。今、ここにきみのいる場所はない。きみは隠れていなけりゃならない。霧笛を鳴らすんだ。ひびいては消え、ひびいては消える。

きみは目覚め、ゆっくりと動き出す。水圧に体をならしながら、少しずつ、少しずつ、上昇する。上がったら体がはれつしてしまうから、3ヶ月ほどもかかるだろう。冷たい水を千マイルもこえてくる。いく日も、いく日もかかって、そして、やっとやってくる、やってくる・・・

先生を演じた上杉祥三は、他の役者さんと比べると不器用な印象で、特に序盤は空回りする場面もあったように思うが、ラストでは彼の良さであろう熱さ&誠実さ&悲しさが爆発。誰しもが直面する人と人との別れに際して、死を割り切るのではなく、割り切らないまま人類がつないできたのがラセン方程式であり、死や別れを超越したその情感を全身全霊で伝えている。

『半神』の普遍性

野田秀樹は2014年、韓国での『半神』再演の際にこう書いている。

インターネットの時代は、「自分」の時代である。みな、自分にばかり向き合い、世界からの情報も、自分好みにデザインされる。それは「自分」にとっては、最も生きやすい時代であるけれど、同時に「他者」と生きることが、どんどん難しくなっているということでもある。演劇は、そんな時代にあって、とてもアナログであり、「他者」との関係でしか成立しない芸術である。時代遅れであるといえる。だが、残念ながら、どんなに新しい技術が生まれ出ようとも、「人生」はアナログである。

この「半神」という、双子の物語が誕生してから三十年近くなるけれども、いまだ、普遍性を持っていると、私が信じられるのは、まさに「人生がアナログ」であるからだ。つまり、「他者」との関係でしか成立しない「生きる」姿がこの作品にあるからだ。

『半神』は双子の物語ではあるが、描かれているのはずっとソバにいたはずの人がいなくなる悲しみである。それは肉親や友人だったりもするだろう。場面によってはシュラを通して、子を育てる母の姿さえ見て取れる。だからこそ普遍性があり、多くの人の心に何かを残し、再演を熱望されるのではないか。

そうすれば、それを人は霧笛と呼び、それはをきく人はみな永遠というものの悲しみと生きることのはかなさを知るだろう

NODA・MAP第6回公演『半神』

探せば結構あるもので、画質こそ悪かったもののこちらも拝見。

シュラに深津絵里、マリアに加藤貴子、先生に勝村政信、スフィンクスに佐々木蔵之介、両親の役に山崎一&鷲尾真知子といった面々。

88年の上演時にはややスベっていた「恋したり、愛したり」のくだり、「空に太陽があるかぎり」の音色や照明・ダンスが変更。シュラの場面では鏡をうまく使ったりと、全体的に演出面のブラッシュアップがなされている。舞台装置にも大きな変更があり、中央の二重らせん階段がなくなったりもしている。

個人的には88年版のドアをカシャッとやり、その歩みとともに霧笛が聞こえ、燈台の明かりが回転するラストの演出が好きだったので、それがなくなってしまったのはやや残念。役者陣はより笑える配役で、これは良し悪しなのだが、それもあって最後の情感は遊眠社版の方があるようにも感じた。

深津絵里は円城寺あやより邪気がみなぎっており、「助かるのは私だわ」には背筋がゾクッとしたが、マリアの加藤貴子も含め、声質・声色がキーキーしていて、まあ、もうこうなると好みでしかないのだが。