#7 太宰治全部読む |これはパクリではない、創作だ!

私は、太宰治の作品を全部読むことにした。

太宰治を全部読むと、人はどのような感情を抱くのか。身をもって確かめることにした。

前回読んだ『走れメロス』は、太宰の文学的才能が開花し、明るく自由な短編が印象的だった。

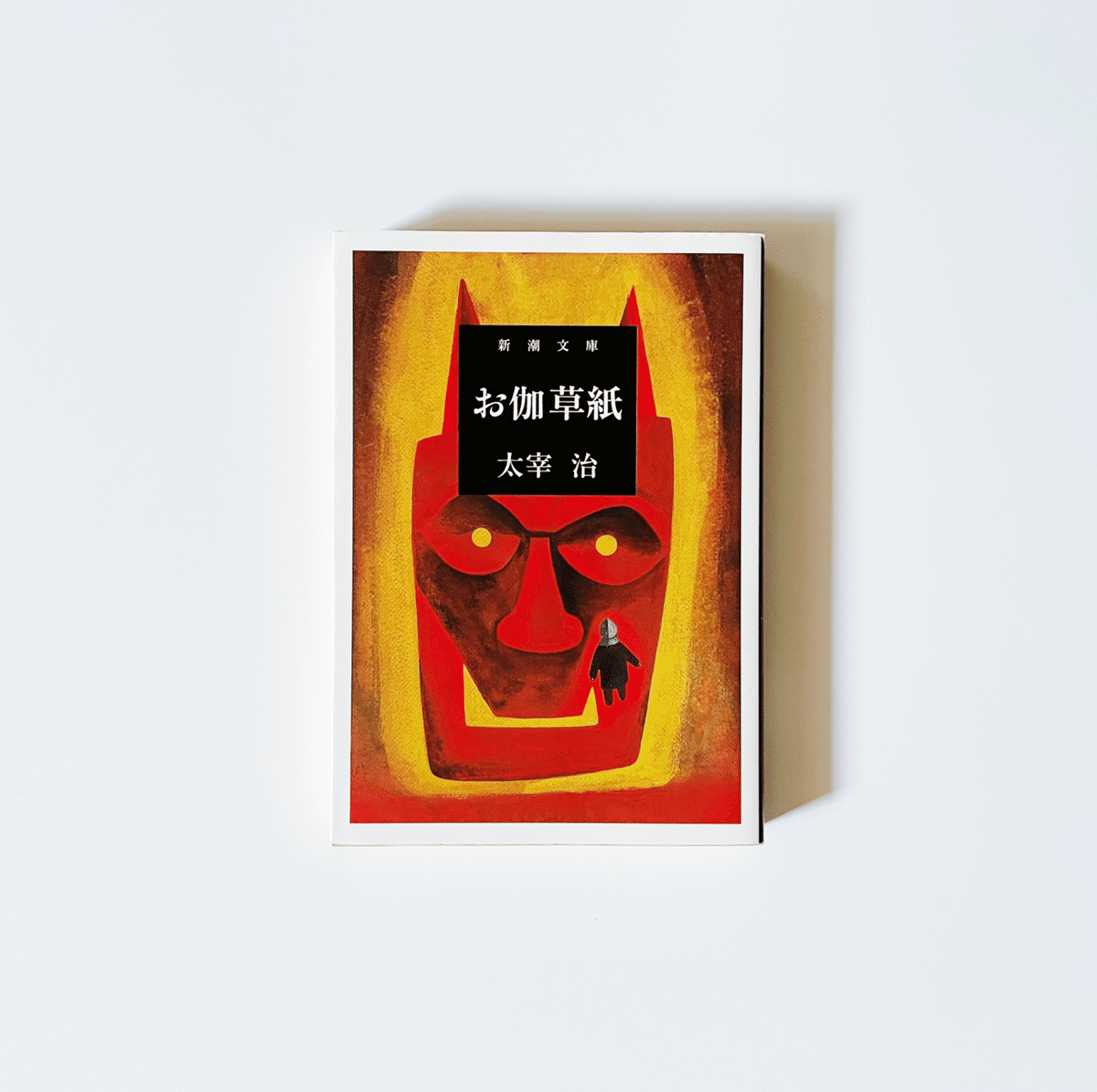

第7回目の今回は、『お伽草紙』という短編集だ。

実はこの『お伽草紙』、私にとって思い出深い作品である。

Twitterやinstagramで読書アカウントを開設し、おそらく最初に読んだ作品が、『お伽草紙』だったのだ。

『お伽草紙』の感想を書くことから、私の読書記録は始まった。このnoteも、始まりを辿っていくと『お伽草紙』に行き着くのかもしれない。

今回、そんな『お伽草紙』を数年越しに再読することになり、とても感慨深かった。そしてやはり、『お伽草紙』は間違いなく、太宰の最高傑作のひとつだと再認識した。

太宰治|お伽草紙

困難な戦争期にあって、深く芸術世界に沈潜することで時代への抵抗の姿勢を堅持し、日本文学の伝統を支えぬいた太宰中期の作品から、古典や民話に取材したものを収める。”カチカチ山”など誰もが知っている昔話のユーモラスな口調を生かしながら、人間宿命の深淵をかいま見させた『お伽草紙』、西鶴に題材を借り、現世に生きる人間の裸の姿を鋭くとらえた『新釈諸国噺』ほか3編。

本作は、太宰の作家活動の中期、太平洋戦争の時期に執筆された短編が収録されている。あらすじにもあるように、既存の作品を題材にして書かれた短編たちだ。

古典やフォークロア(民話・伝承)を下敷きに、太宰なりの解釈や想像を巡らせ、自身の文学に落とし込む。「走れメロス」などにも見られるこの手法は、太宰が作家人生を通じて、最も得意とした手法のひとつだ。

中期の太宰治は、自己の内的真実を現実世界にそのまま実践することをあきらめ、文学の中だけに生きようとした。

既存の物語の枠内で、あるがままの人間性を論じる。読んでいて痛快で、非常に面白い。太宰の鋭い観察眼、アイロニックな論調が、最も生きる手法だと思う。

盲人独笑

葛原勾当氏の日記を題材に、全盲の音楽家の悲哀、苛立ち、愛情などを描く物語を、太宰らしく再構築した作品。

平仮名中心の原文をもとに、太宰のインスピレーションによって編纂、脚色が加えられており、面白い読み心地だった。

『アルジャーノンに花束を』を読んだ時にも感じたことだが、平仮名だけの文章って、どうしてあんなにも読みにくいのだろう。目が紙面を滑って全く入ってこない。漢字の偉大さを痛感した作品でもあった。

清貧譚

中国清朝の小説集『聊斎志異』の一編に触発された太宰が、舞台を日本の江戸に置き換え、空想を膨らませた作品である。

中盤、登場人物たちが菊作りに対するポリシーをぶつけ合うシーンが良い。何より、菊の香りをほのかに残すようなラストが見事だった。

人は、むやみに金を欲しがってもいけないが、けれども、やたらに貧乏を誇るのも、いやみな事です。

新釈諸国噺

井原西鶴を「世界で一ばんえらい作家」と評する太宰が、西鶴の全著から好きな作品をセレクトし、空想を自由に羽ばたかせ、12編の短編として仕上げた壮大な作品群。

物語の舞台を日本各地に設定するなどの工夫を施し、単なる作品の借用ではなく、太宰自身の作品としてしっかり昇華させている。

太宰のユーモアセンスが存分に発揮され、文章は伸び伸び展開し、クスリと笑えてほろりと感動する。全体として、軽妙な会話劇がとても良い。そして、余計な意地を張る駄目男がたくさん出てくるのも太宰らしくて良い。

竹青

「清貧譚」と同じく、『聊斎志異』に着想を得た作品。

度重なる不幸で人の世が嫌になり、自由に空を飛ぶ烏に憧れた書生・魚容。願いが叶い、彼は烏に変身し、「竹青」という名前の雌烏と出会う。

人間は一生、人間の愛憎の中で苦しまなければならぬものです。のがれ出る事は出来ません。忍んで、努力を積むだけです。

どんなに辛い世の中であっても、人は人として生き、人としての喜びや悲しみを乗り越え、人として天寿を全うしなければならない。

そうであるなら、いかなる試練にも耐え忍び、苦しい中でも、わずかな幸福を見出していく姿勢が大切なのだろう。

きっと烏には烏で、人間とは別の種類の苦しみがあるはずだ。そんなメッセージが伝わってくる作品だった。

お伽草紙

「浦島太郎」や「カチカチ山」といった日本に古来からある昔話の中に、太宰の人生観や芸術的感性を存分に注ぎ、唯一無二の文学作品に仕上げた粋な作品。個人的には太宰の最高傑作のひとつだと思う。

本作が太平洋戦争の末期、度重なる空襲の中で執筆されたことは、非常に興味深い。暗い防空壕の中で、太宰の想像力がどこまでも膨らんでいき、やがてひとつの小説として結実したのだ。

昔話という馴染み深いモチーフの中に、人間の真髄が込められていてとにかく面白い。「浦島さん」の浦島太郎と亀の会話なんて最高である。亀がとにかくよく喋り、しかも毒舌。

「カチカチ山」では、兎を美しい少女、狸を少女に恋する醜男に見立て、哀しい人間劇が繰り広げられる。兎がとにかく腹黒くて笑ってしまう。

昔話の世界観だからなんとかなっているけれど、もし人間を主人公にして書いていたら、かなりエグい作品になっていたことだろう。絶妙な塩梅の小説である。

世の中は戦争へと向かい、言論の統制も厳しくなる中、太宰はこの時期に、己の文学的才能を大いに開花させた。そして戦争末期、多くの作家が執筆活動を中断させる中で、太宰は精力的に作品を上梓した。

そういう意味では、戦争という非常事態にあって、太宰が日本文学の系譜を繋いだと言える。そこで、『お伽草紙』のようなユーモラスな作品が生まれたことは、非常に興味深い。

辛い現実から逃れる先に、文学をはじめとするフィクションは存在する。そしてそのフィクションの中に、世間に向けたメッセージを盛り込ませる。

戦争という隠れ蓑に覆われた、人間の真実の姿を描く。それこそが、太宰の表現したかったことなのかもしれない。

そして、太宰の手にかかれば、どんな作品も太宰作品になる。ミスチルの桜井さんが歌うと、誰の曲でもミスチルの曲に聞こえるように。

これは、よほど文体が確立されていて、そして面白みがなければ、成功しない試みである。一見するとパクリのようだが、実は非常に高度な創作だと思う。

これはパクリではなく、創作。それも、太宰にしか成せない特別な創作である。

↓「全部読む」シリーズの続きはこちらから!

↓本に関するおすすめ記事をまとめています。

↓読書会のPodcast「本の海を泳ぐ」を配信しています。

↓マシュマロでご意見、ご質問を募集しています。