今日も、読書。 |書簡体小説はなぜ面白いのか

2022.7.10-7.16

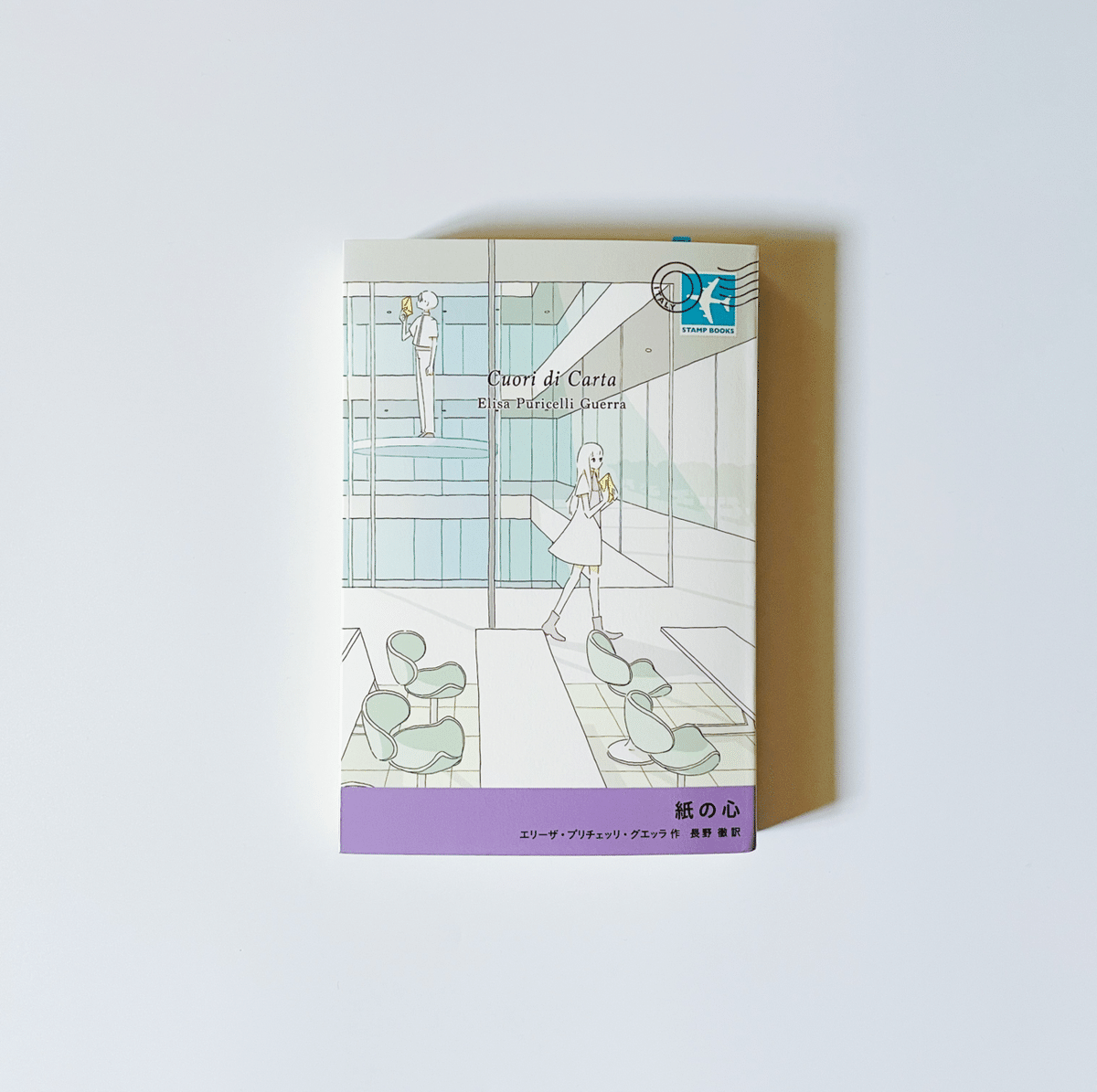

エリーザ・プリチェッリ・グエッラ|紙の心

本作は、岩波書店の「STAMP BOOKS」シリーズの1作。外国から海を越えて届くエアメールをイメージしたデザインが、可愛らしい。

先日の読書イベント「読むしかできない」で、参加者の方にいただいた本だ。

著者のエリーザ・プリチェッリ・グエッラさんは、イタリア・ミラノ出身。期せずして、私が好きなイタリア文学だ。著者は本作『紙の心』で、イタリア国内の文学賞を受賞し、初の邦訳となった。

ある日、図書室の本にはさまれた手紙を少年は見つける。顔も名前も知らないまま、文通にのめりこむふたり。互いの日常や思いをつづりあうなか、自分たち10代の少年少女が暮らす「研究所」に隠された秘密に気づく。激しい恋と心の葛藤を描いた青春書簡体小説。

お互いの素性を隠したまま、キプリングの『プークが丘の妖精パック』に手紙をはさみ、文通をする少年少女。まず、この設定が素敵すぎる。胸キュンである。

話をしたくて図書室に通うのだけれど、お互いの顔を見ることは、決してない。本に挟まれた手紙だけが、ふたりの気持ちを繋いでくれるのだ。

『プークが丘の妖精パック』に準えて、お互いを「ダン」「ユーナ」と呼び合い、日常生活のたわいのない話をしながら、少しずつ距離を縮めていく。初めは心に壁を作っていたふたりが、徐々に自身のことを打ち明けていき、いつしか心を支え合う関係になっていく様子に、胸を打たれる。

10代の複雑な心の動きを、男子・女子双方の視点でリアルに捉えているところがすごい。甘酸っぱくて、空想的で、冒険や成長が余すことなく描かれた青春小説。

青春小説というジャンルで、全編通して書簡体の作品は、実は珍しいのではないか。手紙という体裁を取るため、話し言葉で読みやすく、小学生向けの読書感想文のテーマ本として、ぴったりなのではないかと思った。

さらに、本作の舞台である研究所の秘密が次第に明らかになっていく、ミステリ要素も見逃せない。

初めは学校のような施設だと思い込んでいたが、ふたりの手紙に出てくる研究所像に、徐々に違和感を覚えていく。カズオ・イシグロさんの『わたしを離さないで』を読んだときの、あのスリル感を味わうことができた。

「わたしの心も紙でできていたらいいのに、って思う。本の頁にはさんで、あなたのところに行けたらいいのに、って。そしたら、あなたは紙に書いてあることを読めるのに。口に出して言えないことも。」

SNSが普及し、直接的なコミュニケーションが減りつつある、という話をよく聞く。メールやメッセージアプリを利用したコミュニケーションは、面と向かって伝えるコミュニケーションよりその人の表情や想いが見えにくく、コミュニケーションの在り様が変化していると感じる。

でもきっと、本作のダンとユーナのように、手紙やメールに乗せることで初めて、本当に伝えたいことを届けられるということも、あるのではないかと思う。

実際に会って話すことに比べて、テキストの伝達では、細かなニュアンスを正確に伝えることは難しいかもしれない。しかし、自身の想いを相手に伝える、初めの一歩を踏み出す勇気を、手紙やメールは授けてくれるのではないか。そんなことを考えた読書だった。

書簡体小説はなぜ面白いのか

『紙の心』を読み、「書簡体小説」というジャンルに、改めて興味が湧いた。

これまで何作品か読んだ記憶があるが、いずれの作品も、通常の形式の小説とは一味違う面白さがあったように思う。それは、どういった面白さだったのだろうか。

書簡体小説とは、登場人物の書簡(手紙)形式で書かれ、物語が展開していく小説のことである。小説の一部に手紙が挿入されている作品もあるが、ここでは全編を通して手紙形式となっている書簡体小説を考えたい。

起源を調べてみると、諸説あるようだが、17~18世紀のフランスを中心に、書簡体小説がジャンルとして確立したようである。欧州を中心に様々な書簡体小説が生み出されたが、19世紀以降、その勢いは衰えていったという。手紙という媒体を用いた意思疎通、芸術表現の流行と衰退が、書簡体小説の流行と衰退と、何かしら関連していたのかもしれない。

よく知られた書簡体小説を検索してみると、ゲーテの『若きウェルテルの悩み』、ウェブスター『あしながおじさん』など、あれも書簡体小説だったのか!という作品が多くて驚いた。自身の無知を思い知らされるとともに、日本にも多くの書簡体小説があるのだな、と心強くもあった。

書簡体小説専門の作家というのはあまり聞いたことがないが、過去から現代にいたるまで多くの作家が書簡体小説に挑戦している。ということはやはり書簡体小説には、書き手と読み手の双方を惹きつけてやまない、何らかの魅力があるのだろう。

手紙の文章には、個人の内面が深く立ち現れる。手紙を書くという行為は、他者に共有しない個人的なものだからだ。そのため、普段は外に出せない自身の内面を、手紙の紙面になら吐き出すことができる、ということがある。誰にも言えないような秘密でも、手紙にしたためれば誰かに伝えられるという感覚は、多くの人が共通して持っているのではないだろうか。

書簡体小説の魅力のひとつはまさにこの点で、手紙という体裁を取ることで、自然と一人称視点の小説になり、さらに通常の一人称視点よりも、登場人物の内面の一段深いところに迫ることができる。

本来であれば手紙の貰い手しか読むはずのない文章を、盗み見しているかのようなスリル感。書き手の内的な独白や、ある特定の人物に向けた赤裸々なメッセージには、通常の体裁の小説にはない、重みのようなものがある。

加えて書簡体小説は、ミステリとの親和性が高い。文章が手紙の書き手の裁量に委ねられており、重要な情報を意図的に隠したり、嘘の情報を記したりすることが可能だからだ。

通常の小説ではアンフェアと非難されることも、手紙という究極の一人称視点にかかれば、ひとつの”味”として許容される。情報が包み隠されている不気味さ、事件の核心に迫るにつれて文章が盛り上がっていく緊迫感。ミステリ作家は、手紙という手段を最大限に活用して、読者を騙してくる。気持ち良く騙される。

「往復書簡」形式と呼ばれる、複数の登場人物が手紙を送り合う小説の面白さも、忘れてはならない。書簡体小説に双方向性が加わると、両者の認識のズレから生じる歪な状態や、手紙の外で行われている読者には見えない行動の想像など、物語性がより豊かになる。

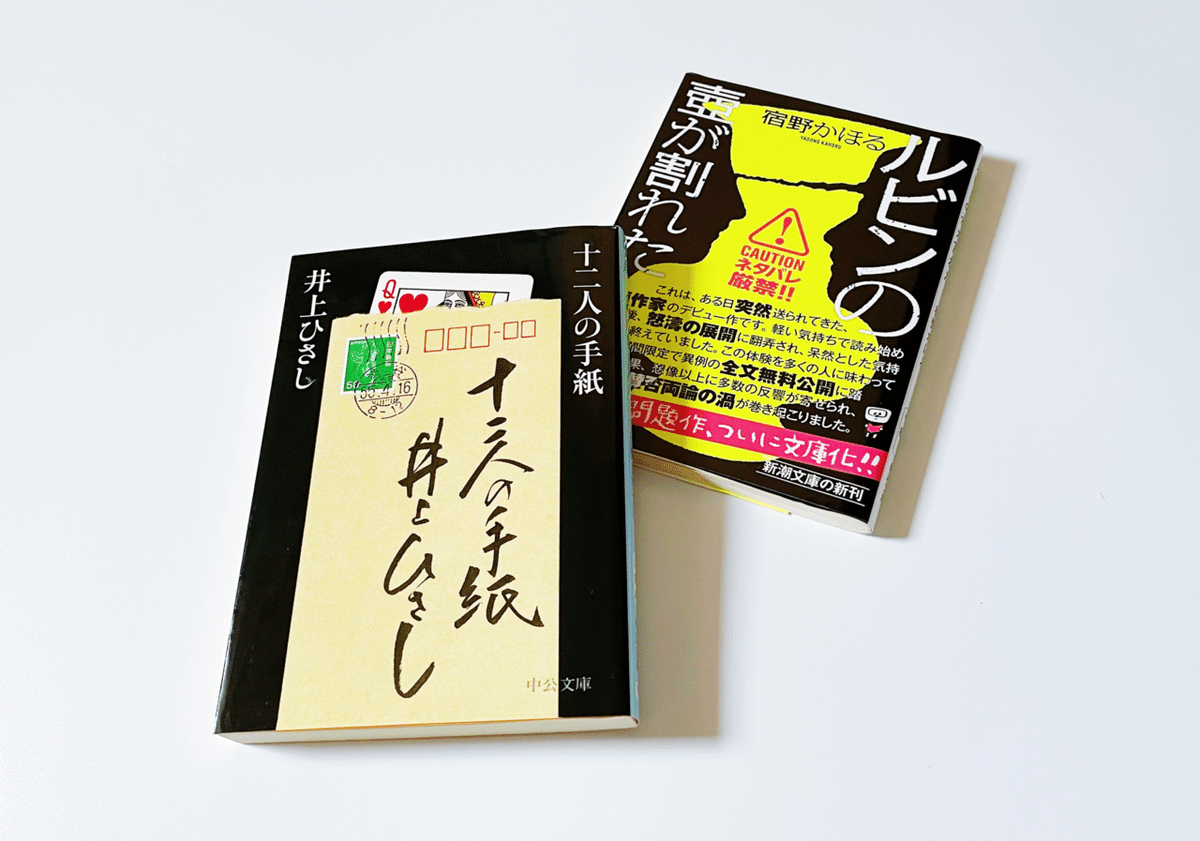

最近読んで印象に残っている書簡体小説は、井上ひさしさんの『十二人の手紙』だ。12編から成る短編集で、全てが書簡体となっている。様々な人生ドラマを手紙を通じて体感することができ、同時に、書簡体小説の中にも様々な種類の面白さがあるのだということを、知ることができる。

また、宿野かほるさんの『ルビンの壺が割れた』も、書簡体小説の新境地として、記憶に新しい。本作は、全編Facebookのメッセージのやり取りで進んでいく。メッセージアプリは手紙に比べて即時性があり、「レスポンス時間」の速度という時間軸の要素が加わる。その辺りをうまく設定に取り込み、短いけれど大きな衝撃をもたらす、面白い作品に仕上がっている。

おすすめの書簡体小説があれば、ぜひ教えていただきたい。ひとまず、ゲーテの『若きウェルテルの悩み』から読んでみようと思う。

↓「今日も、読書。」のイチオシ記事はこちら!

↓「今日も、読書。」の他の記事はこちらから!

↓本に関するおすすめ記事をまとめています。

↓読書会のPodcast「本の海を泳ぐ」を配信しています。

↓マシュマロでご意見、ご質問を募集しています。

当noteは、Amazon.co.jpアソシエイトを利用しています。