【美術展2024#68】ICCアニュアル2024 とても近い遠さ@NTTインターコミュニケーションセンター(ICC)

会期:2024年6月22日(土)〜11月10日(日)

イタリアの思想家,フランコ・ベラルディ(ビフォ)は,(2023年5月にWHOによってその終焉が宣言された)パンデミック以後もウイルスが存在することに変わりはないとし,そのことによる私たちの集合的無意識の変化を指摘しています.

現在の私たちの生活におけるパンデミック以前との大きな変化は,たとえばネットワーク環境を基盤にした,リモートワークやオンライン会議などの一般化として表われています.そうした,いわゆる「新しい生活様式」の変化への要因となり,拍車をかけたもののひとつがソーシャル・ディスタンスという考え方でしょう.

これまでの通信技術は,テレプレゼンス(遠隔現前)と呼ばれるように,遠くにあるものを近くに感じさせる,遠くを「ここ」に近づける「近さ」を実現するものとして構想,認識されていました.しかしソーシャル・ディスタンスという,物理的に近くあればこそ,お互いの「適切な」距離を考えざるをえない時期を経た現在の私たちにとって,それらの技術は,「遠さ」を近づける一方で,「近づけなさ」を表象するものにもなっているのではないでしょうか.

マーシャル・マクルーハンは,1962年に,通信技術によって時間的空間的距離というものが解消されることで,情報伝達の格差が消失し,あたかも地球がひとつの村のようになるとする「グローバル・ヴィレッジ(地球村)」というコンセプトを提唱しました.それは,インターネット時代になると現実のものとなり,現在では,高速大容量通信環境や現実拡張技術の発展によって,私たちのリアリティのあり方や捉え方にも変化が起こっています.情報はいつでも享受できる一方で,提供される情報のみで世界が構築されることにもなってしまいました.この時代の情報環境における,さまざまなリアリティの「遠さ」と「近さ」(とその変化)について,これからの集合的無意識を構成する要素について,私たちの日常の変化を反映した作品,日常がどのように変わるのかをとらえようとした作品など,それぞれが異なるアプローチによる作品から考えてみたいと思います.

本当に久しぶりのICC。

以前来た時は何の展覧会だったかすら定かではない。

気になる企画はいくつもあったがその都度タイミングが合わずに訪れることはなかった。

学生の頃からちょいちょい来ていたはずなのだが、久々すぎてこんな内装だったかなあなんて思ったりして初めて訪れた美術館のように新鮮だった。

↑

以上、先日東京都写真美術館に行った時の感想のコピペなのだが、ここ数年はよく行く美術館がなんとなく固定されてきていたので、スルーしがちだった美術館にも最近は意識的に足を運ぶようにしている。

ここは上の階に上がった時に足元に広がるタイムマシンのような床下展示が印象的なのだが残念ながら撮影禁止。

あ〜この床大好きだったなあと懐かしむ。

いざ入場。

・古澤 龍

一見ただの潮の満ち引きの映像。

だがよくよく見ていると違和感を感じる。

作品は長時間定点撮影された映像に、空間や時間を加工し変化させ編集したものだという。

キャプション脇の小さなモニターには具体的に何をどのように操作しているのかが映し出される。

時間軸と位相が複雑に交錯する果てに生まれる映像を見ていると、私たちが普段見ている目の前の世界はそもそも本当に存在するのか、別の世界線の中で見せられている風景なのではないか、というようなマトリックス的世界観に引き込まれそうになる。

サーフィンやスケボーも行うという古澤氏。

私もサーフィンを趣味とするが、作品からはサーフィン特有の心地よい時間の感覚や、浮遊感、グライド感を感じた。

・木藤 遼太

無響室の中央に設置された異様なオブジェ。

形状や大きさから黒い目のようにも見えるスピーカーが縦に並んでいる。

ただでさえ違和感を感じる無響室内だが、ビジュアル的にも異彩を放つ作品。

世に出回るモーリス・ラヴェル作曲「ボレロ」の様々な音源から81種類の異なる演奏音源を小節ごとに分割し、重複なく組み合わせて同時に再生しているという。

大元のネタは同じ楽譜の曲なのだが、指揮者や演奏者が違う様々なバージョンの音源が分解され再構築されることで全く新しい「ボレロ」が誕生する。

曲としては成立しているはずなのだが、やはりどこか異質で人工的な気配も孕み、無響室という特殊な環境とも相まって、静かに響くその音からはぎこちない奇妙な違和感を感じた。

2016年にBunkamuraオーチャードホールで行われた、Jeff Millsと東京フィルハーモニー交響楽団の公演で体験した《4分33秒》が私の初の生4分33秒だったが、無響室のキャプションを読み、その時の体験を思い出した。

話は逸れるが、その公演について。

テクノとオーケストラの融合。

あの衝撃はすごかった。

チケットは即完売し今では半ば伝説化しているあの公演の場にいれたことは貴重な体験だった。

Jeff Millsがこんなことをやるなんて私の学生時代(1990年代)には考えられなかったなあと感動したことを思い出したのだった。

今となってはその時のことすら懐かしい。

The Bells は必聴(※別公演) ↓

そして本題に戻る。

・グレゴリー・バーサミアン

私の中でのThe・ICC。

ICCといえばまずこの作品が頭に浮かぶ。

コストをかけまくってるくせにめちゃくちゃアナログな技法で表現する、その壮大なムダも含めてぶっ飛んだ作品だなあと初めて見た90年代当時から思っていた。

この作品は残念ながら撮影禁止。

・ウィニー・スーン

中国のSNS徴博で削除された投稿を元にして再構築しているとのこと。

中国語にしかない漢字もあるが日本人なのでほとんどの文字は読めるしその文字の意味もわかる。

だが全体として再構築されているので個々の文字はこの作品の中では意味をなさない。

キャプションにもあるが消された投稿の内容を分析することが重要なのではなく、抑圧された人民の声とその沈黙を可視化することに重点が置かれているのだろう。

中国では独自のファイヤーウォールシステム金盾によって「天安門事件」とか「ダライ・ラマ」とか共産党にとって都合の悪いワードは即座にブロックされる。

さらにはLINE、Twitter、Google、Instagram、YouTube、Facebook等全て使用不可で徹底的に監視・検閲される激ヤバネット事情。

その昔、アジアを長旅している途中、ネパールで買ったダライ・ラマ14世のポストカード(中国国内では御法度。見つかれば即没収&拘束)を忍ばせてヒマラヤを超えチベットに入った。

省都ラサの商店で買い物交渉の際チベット人のおばちゃんに「これ見せてあげるから安くしてよ〜」と軽い気持ちでそのカードを見せたら、おばちゃんはカードを持って奥に行き、涙しながらカードを額に当て、天にかざし、その動作を数回繰り返した後「ありがとう。だけどこれはチベット(中国)では絶対に人前で出してはいけないよ。」と言って丁寧に返してくれた。

買い物はもうどうでもよくなってしまった。

そして私は深く反省した。

チベット人にとっての活仏を一旅行者風情が軽い気持ちで敬意もなく扱ってしまった自分に情けなくなったのと同時に、抑圧されたチベットの現状をまざまざと見せつけられたことがショックだった。

その後チベットを約1ヶ月巡り各地でチベットの現状を目の当たりにした。

その旅ではチベットの後に新疆ウイグル自治区にも行ったがやはりそこでも中国の負の現実を突きつけられた。

その旅の数年後に再度チベットを訪れたが、たった数年で中国化はかなり進んでいた。

最後に訪れてから15年以上経った今となっては果たしてどうなっているのだろう。

この作品の作者ウィニー・スーン氏は香港生まれということだが、もう中国では生きていけないだろうなとか、どこで生活しているのかなとか、昔の旅の思い出とともに色々と考えてしまった。

ICCは奥に進むと中央に廊下があって左右が個別の展示ブースになっている。

そういえばこの廊下って暗いし殺風景だしカンボジアのトゥール・スレンっぽくてなんかやだなぁといつも感じていたのを思い出した。

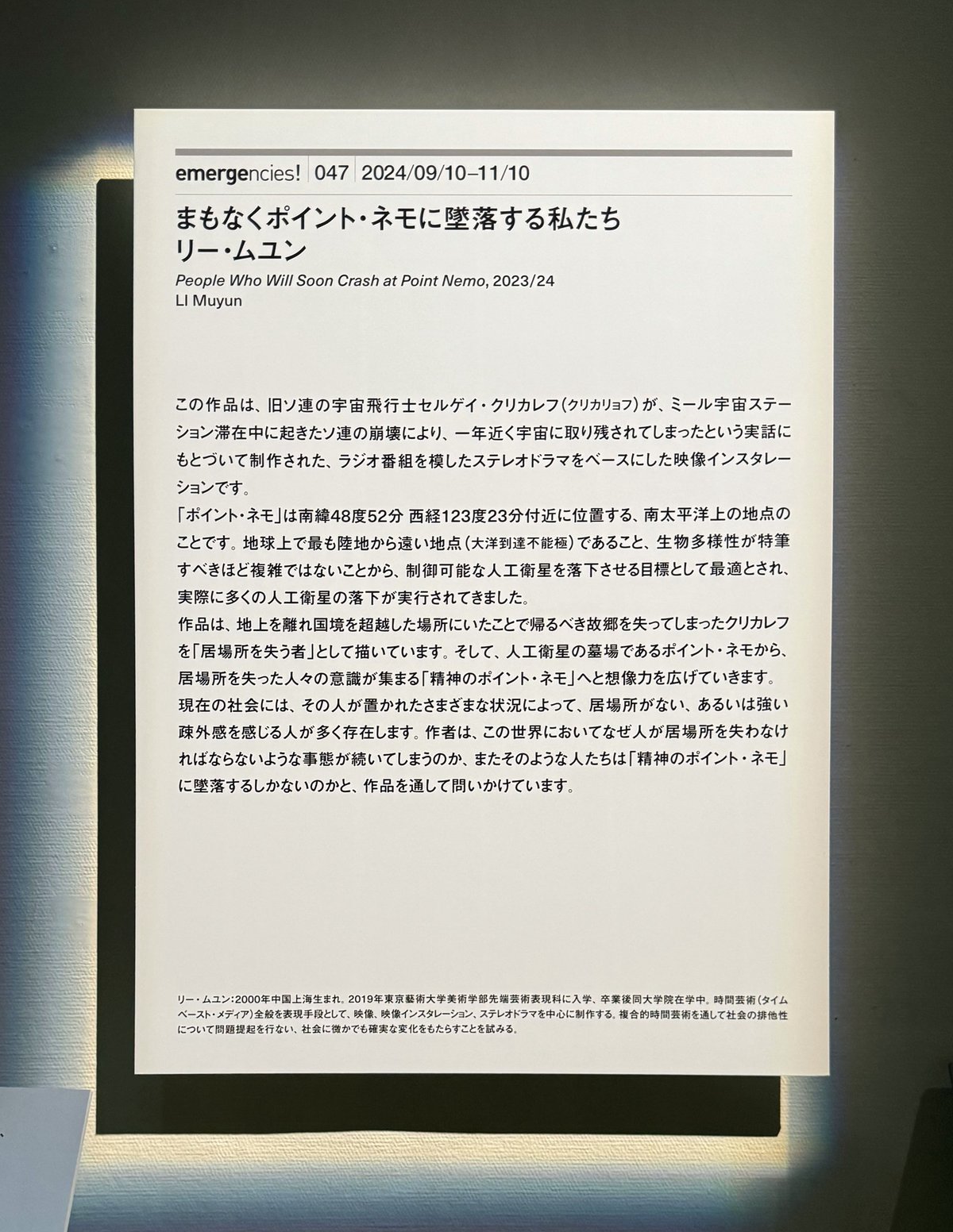

・リー・ムユン

今展の一番奥の部屋。

作品とは全く関係がないが最近amazon prime videoで初代ガンダムを全話一気見した直後だったこともあり、完全にアムロになりきって椅子に座っていた。

作品は全く頭に入ってこなかった、というか頭の中で勝手にガンダムのストーリーに変換されていた。

私の目の前にはア・バオア・クーが浮かんでいた。

リー・ムユンさん、すまん。

作品群を通して感じ、考え、思い出したりした私の今までの人生の中での様々な「遠さ」と「近さ」。

そしてこれから訪れる未来、いつか迎える「死」との距離。

それらが頭の中で交錯し、色々と考えさせられた。

多分展覧会の趣旨とは全く違う。

だが私にとっては有意義な時間だった。

【美術館の名作椅子】↓

【美術展2024】まとめマガジン ↓