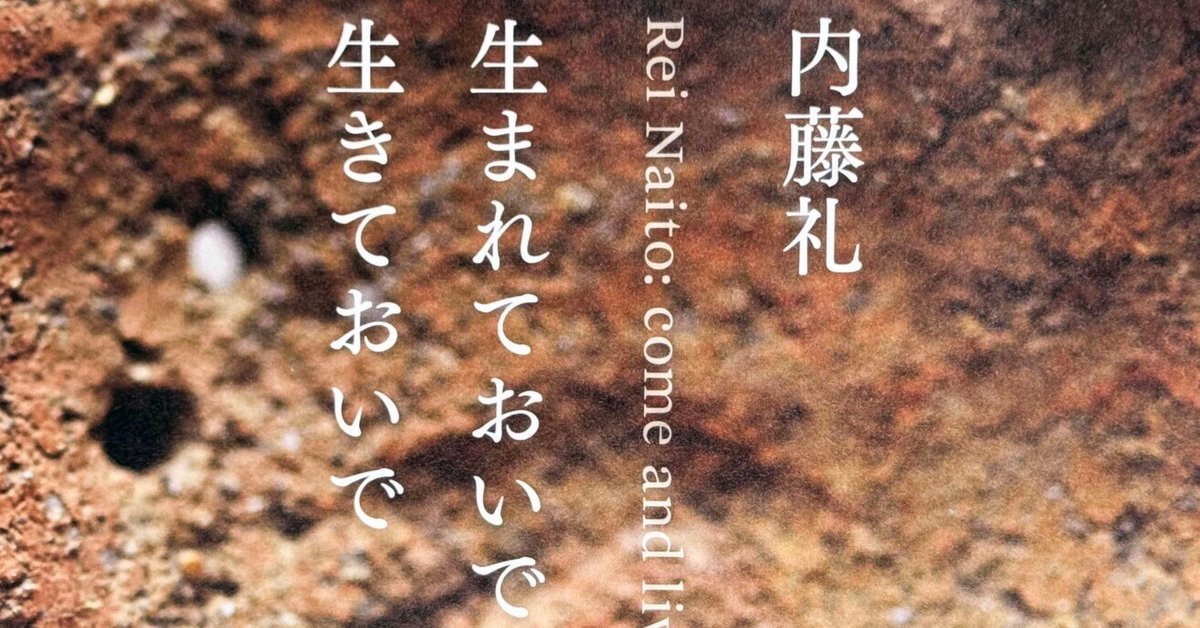

【美術展2024#59】内藤礼 生まれておいで 生きておいで@東京国立博物館

会期:2024年6月25日(火)~9月23日(月・休)

本展は、当館の収蔵品、その建築空間と美術家・内藤礼との出会いから始まりました。内藤が縄文時代の土製品に見出した、自らの創造と重なる人間のこころ。それは、自然・命への畏れと祈りから生まれたものであり、作家はそこに「生の内と外を貫く慈悲」を感じたといいます。会期中、自然光に照らし出される展示室では、かつて太陽とともにあった生と死を、人と動植物、人と自然のあわいに起こる親密な協和を、そっと浮かび上がらせます。本展を通じて、原始この地上で生きた人々と、現代を生きる私たちに通ずる精神世界、創造の力を感じていただけたら幸いです。

実はこの展示、開始直後の早い時期と夏の終わりに時期をずらして計2回見た。

思えば内藤礼の作品を初めて見たのは1999年に東京都現代美術館で行われた「MOTアニュアル1999 ひそやかなラディカリズム」だった。

あれからすでに早四半世紀。

本棚をひっくり返して当時の図録を見つけた。(左)

今年春に行われた「ここは未来の〜なりえてきたか?」(右)と共に久しぶりに見返してみる。

他の作家が思いの丈を書き連ねるスペースにこれですわ。

存在 祝福

そして25年後。

担当学芸員が往復書簡を依頼したがその返答は、

制作をしており、いまそこから出て、外から芸術を語ることがどうしてもできないです。

スタンス変わってね〜〜〜〜。

なんかこういう私小説的世界観、私の波長に合わないのよね。

好きな人にはハマるんだろうけど。

いろんな場所で内藤氏の作品見てきてそういう表現の人なんだという理解はしているのだが、それを踏まえて、やっぱりダメなんだ。

で、今回の展示見たけどやっぱりイラっとしてしまうんだ。

大体なんだよ今時写真撮影禁止って。

一度イラっとするとタイトルすらなんかイラっとしてくる。

いやいや一概に否定するのは良くない。

多様性や異文化理解が叫ばれている時代ではないか。

それにその日のマインドやモチベーションでまた違った結果になるはずだ。

で、2回目、オープンマインドで全て肯定するスタンスで臨んだのだが、、、

うーん、やっぱりイラっとしてしまった。

伝わる人にだけ伝わればいいというような意識高い系スタンス。

ひそやかなポエム的表現。

周辺環境や空間ありきの作品、というかモノ。

いや、トーハクがすごいから。

いや、セザンヌがすごいから。

多様性が叫ばれる時代、共感できないという私のような感覚も多様性のひとつとして受け入れる覚悟はあるだろうか。

そういえば私が美大生だった90年代後半あたりにもひそやか系が局地的に流行っていた時期があった。

油画専攻なのに誰も油絵なんか描きやしなくてひそやか系インスタレーションみたいな作品がずらっと並ぶ地獄の講評会。

教授ブチギレてたなあ。

その後、我々のひそやか系ブームはわりとあっさりとひそやかに過ぎ去っていったが、内藤氏、あんな時期から今も変わらずひそやかひそやかし続けているのはある意味すごいな。

ただ、今回の展示は結果的にとても良かった部分もあるにはある。

それはありのままの特別5室を初めて見れたこと。

そしてそこに置かれた今回のキービジュアルにもなっている縄文時代の足形付土製品を見れたこと。

どちらも優しく心に染みた。

決して内藤氏の作品や世界観に対して感動したわけではない。

が、内藤氏が見せてくれた世界である、という事実に対しては素直に感謝したい。

なんか術中にハマってしまっているようで悔しい。

いや、ちげーから。

別に好きじゃねえから。

トーハクと並行して行われる銀座展のnote ↓

美術手帖の記事 ↓

【美術展2024】まとめマガジン ↓