第2品目【焼き鳥】を1セット/完食御礼!

▼バックナンバー

2016年3月度【ラーメン】を3杯

「二次元加工食品 まんがフーズ」は

【食べもの・飲みもの】の作画を

しつこく!!!!考察し、実践する、

お絵かきゼミナールです。

本コンテンツの中心は“プロアシ”の

「サハラ」が制作・論考します。

※志望者が漫画家になるまでの腰掛け修行としてアシスタントをしているのに対し、その道を専業として食べている専門作画家が、俗に“プロアシ”と呼ばれます。プロ漫画家のアシスタント=プロアシではありません。

聞き手と書記を「中村珍」という、サハラの元取引先であり、現在はただの友人である漫画家が務めます。※サハラの似顔絵とデザイン画のみ中村が描いたものを使用していますが、本コンテンツの根幹は中村の持ち物ではないため、メインの作画を中村珍が行うことは原則としてありません。ご注意ください。

毎月一品、

プロアシのサハラが、

(自分は絵がヘタなくせに

アシスタントの作画には超うるさい)漫画家・中村珍に

突きつけられた

【難しい食べ物の絵】を

威信をかけて

絶品に仕上げます。

https://www.instagram.com/SAHARA_3838/

この連載は、作画課題を受けてから、ゆっくり考えて、読者のみなさんも絵を描き上げる時間が確保できるペースで進んでいきます。

腕に自信のある二次元料理人の皆さんは是非、一緒に調理の準備をしてみてください。見習い料理人の皆さんも「自分だったらどう描くかな?」と想像して、もし良かったら描き始めてみてください。

難しいパソコンのソフトは使いません。今から始まるのは、紙とペンだけで誰でも挑戦できる真剣な遊びです。

現在アシスタントを育成中の先生がたも、是非このお題と、今後更新されるアンサーをご活用ください!

※「ペンからトーンまでが急でもったいない」「もっと小分けにして読みたい」とのご要望にお応えして、「課題」「下描き」「ペン」「トーン」の4段階に分かれた月4回更新になりました!

更新はメニューごとに四度、四段階に分けて

以下のスケジュールで行われます。〔当月20日頃〕…料理の注文

『お題』の公開日です。

中村からサハラに注文が飛んできます。〔当月29日頃〕(にくの日!)…調理場で試作会議

お題に対するサハラのアンサー、下描きを踏まえて、 サハラと中村珍による絵の仕上げ方のガチ議論が公開されます。〔翌月9日頃〕(食う日!)…ペン入れ

▼【今この段階です】▼

仕上がりを大きく左右するプロセス・ペン入れ。

試作品の試食を重ねるつもりで仕上げに近づきます。

〔翌月20日頃〕…完成!

試作の議論を踏まえて、いよいよ完成原稿の公開!

完成した原稿を挟んで再び論考します。▲【今この段階です】▲

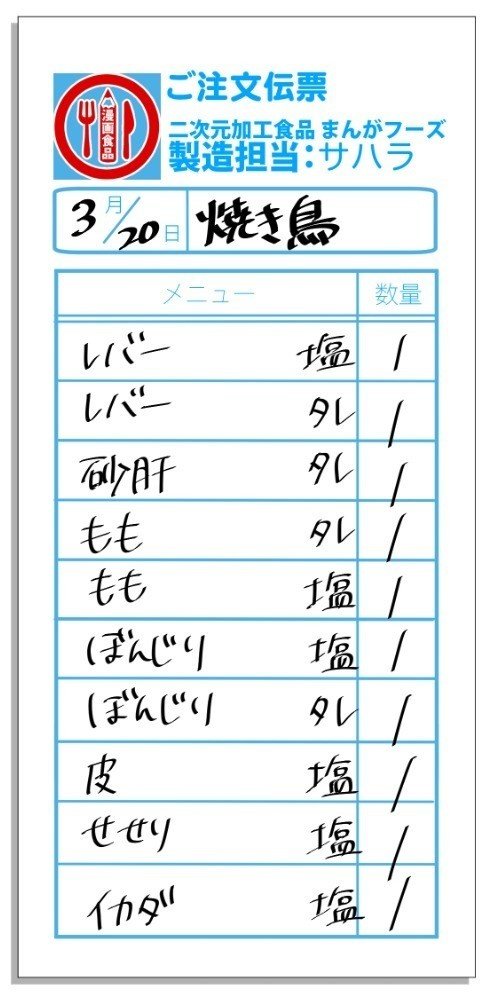

第二回のお題は……………【焼き鳥】!!!!

■ 第02品目 ■

■【焼き鳥を1セット】■

2016/3/20 注文

注文内容

課題1■焼き鳥を1セット

※以下の並びを厳守してください。

レバー・塩

砂肝・タレ

もも・タレ

レバー・タレ

ぼんじり・タレ

ぼんじり・塩

もも・塩

せせり・塩

皮・塩

イカダ・塩

【条件】

盛りつける容器や食器はなんでも構いません。スーパーのパックでも、屋台のトレーでも、飲食店の食器でも好きなものを描いてください。

盛り付け方は自由ですので、多少折り重なっても構いませんが、焼き鳥の3割が隠れてしまうほど上下に重ねることはせず、隣接する串に寄りかかっている程度にとどめましょう。

焼き鳥の種別を示す文字情報は絶対に入れないでください。

※今回の課題では「塩とタレは別のお皿で提供されるはず」という現実的なセオリーは考慮せず、順番通りに描いてください。

(小言)

レバー・塩は、

とにかく素材自体が茶色いですから、白黒の原稿に於いてはタレの串と紛らわしくなる迷惑な存在です。レバー表面の乾いた艶を失わず、それでいて、タレによる滑った艶に見えないよう留意して描きましょう。あくまでも、塩です。

砂肝・タレは、

レバーほどではないにせよ、元々茶色みの強い部位。隣接するレバーと相当似た茶色が出ると思いますが、あくまでもこちらの茶色は砂肝の茶色に更にタレが乗った茶色であることを意識してください。また、茶色は茶色であっても、生の素材の質感はレバーと全く異なります。攻略につまづいたら、素材を見直すところに立ち返るのが、遠回りなようでいて一番早いのではないかと思います。元はどんな色で、焼けるとどうなるのか、どんな食感で、そもそも何の臓器なのか、普段から実際の砂肝を調理しない人であっても、知識で武装すれば突破可能な素材です。

もも・タレは、

形状は砂肝側と重複するリスクがあり、表面の質感は両隣のタレと重複するため、どこを突破口にするのかよく考えてください。1本挟んだ向こうに、形状も似ており表面の質感も重複する、ぼんじり・タレが待ち受けているため、ももという部位のなんたるかを理解することが欠かせません。口当たりと肉1粒あたりの形状を熟慮してください。1粒という単位になる前の形状を理解するのも良いかもしれません。

レバー・タレは、

この串の真の敵は、同一素材の塩バージョン、レバー・塩です。隣接していれば見比べやすく、少しの差分を描き分ければ済んだかもしれませんが、間に何本も入ってしまうと同じものに見えるリスクが跳ね上がります。だからといって素材を殺すほどタレ感に頼ってしまうと、両隣がタレの串なので、なんなのか分からなくなってしまいます。どちらにも弱点を見せない絶妙な匙加減を見極めてください。

ぼんじり・タレは、

タレをどう丁寧に存在させるのかが肝心です。この点を攻略できれば次に続く塩とまとめて2本攻略したも同然でしょう。ぼんじりは鶏の尾にあたる部位で、他に、ぼんちり、ぼんち、ぼんぼち、テールなどと呼ばれます。この部位は脂が乗っており、プリプリとした食感が楽しめます。しかしこの脂というのが曲者で、テカるほど脂が乗っているため、薄づきのタレと見分けがつきにくい焼き上がりになるのです。タレをどう表現するかを決めてから取り掛かりましょう。

ぼんじり・塩は、

塩でありながら脂分により表面が光ります。隣接するタレの串との差別化に尽力しましょう。

もも・塩は、

次にくる、せせり・塩とディティールが似ています。素材を意識して描いてください。

せせり・塩は、

手前にきた、もも・塩とディティールが。次にくる、皮・塩とフォルムが。それぞれ似通った部分があります。3本並べた際の差別化の要となる重要な串なので、確実に攻略したいところです。カギは素材の形状。どのように串に通しているのかを理解した上で焼きましょう。

皮・塩は、

せせりと形状が似ていますが、肉とは異なる素材感を掴めば問題なく突破できるでしょう。鳥と言えば鳥肌という分かりやすい特徴もありますが、焦げ目の細かさと鳥肌の凹凸を描き分けるのは繊細な画力が要求されます。もっとも安直な描き分けのカギは密度としなやかさでしょう。

イカダ・塩は、

面積が広いので焼き目の練習になると思います。両方の要素を持つイカダを最初に描いて、皮と肉の根本的な違いを理解するのもいいかもしれません。

以上です。

それでは、作画を始めてください。

2016年3月29日

下描きが上がってきました。

調理風景をお届けします。

■ 課題【焼き鳥】■

〜下描き編〜

〔担当〕 おはようございまーす。今日はよろしくお願いします。

《サハラ》 お願いしまーす。

〔担当〕さて、焼き鳥です。

前回、ラーメンの時に私が合いの手を入れすぎて読者さんに「担当がうるさい」「話が長い」と言われてしまったので、担当はお口チャックに努めますが、まあ、そうするとサハラさん、集中しちゃって無口になるので、なかなかこう、バランス的に難しいですけどね…!

仕事していない時はよく喋るし、我々、夜通し声が枯れるまで喋りっぱなしだったことも1度や2度ではありません。

(サハラ=以下《サ》/担当編集中村=以下〔担〕)

〔担〕 って私が喋ってるうちにね。

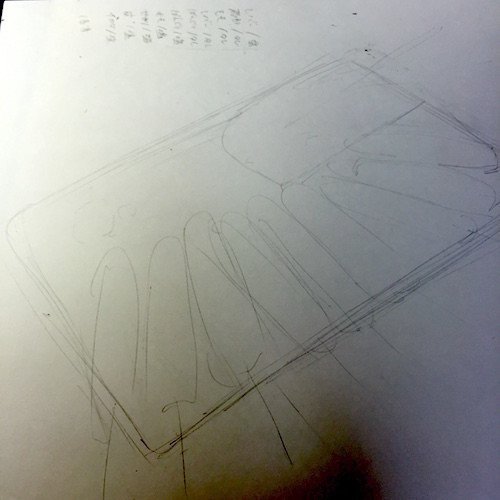

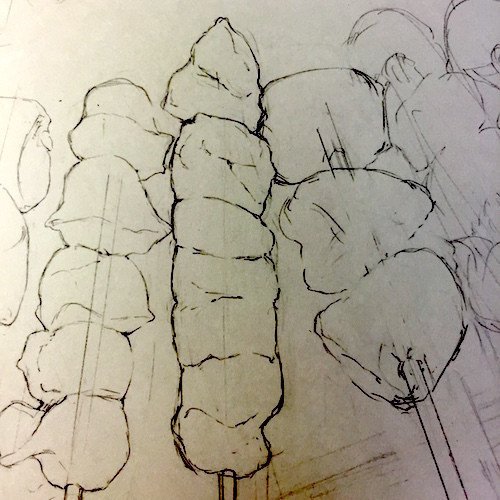

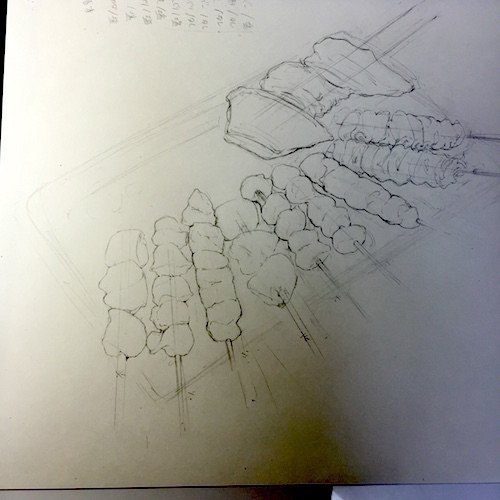

《サ》 下書き始めました〜〜。

《サ》 “あたり”。

〔担〕 お、今回は盛り付けの美観はそんなに問われないのに、それでも全体のアタリから行くんですね。

《サ》 横並びはちょっと絵がデカくなりすぎるのでギュウっとつめてコンパクトに…。

〔担〕 ああ、なるほど。

美的な意味での画面の構成というより、作業工程の調整って感じですね。

どうですか、ラーメンと比べて。

前回のラーメン回は、何よりもまず、3杯!…っていう凄い分量もありましたし、1杯っていう単位の中にも、麺、汁、各種の具、という多数の食材の組み合わせがありましたよね。食材の量かけることの3杯分という条件と比例して論考の絶対量が凄かったし、店主の性格にまでマンガ的な土俵から言及できたわけですが、今回はお肉の部位こそ違うとは言え、素材はたった一つ“鶏肉”だけ。

読者さんに黙れと言われなくても前回より口数が減るのは必至なんですが、その分、「焼き鳥簡単じゃん」って思われちゃったらちょっとヤダな、なんて出題者としては思うんですが。

自信のほどは?

《サ》 なかなかの難易度かも…。

〔担〕 おお、そうですか!…嬉しいけど、ちょっと意外です。

造形としては単純な食材なので、根本は何も難しくないんじゃないかな?なんて思って、トリッキーなイジワルを水増しして出題したんですけど。

《サ》 難しくないんだろうけど、自分の引き出しがあんまないからちょっと不安。

〔担〕 まあ、素材は一緒でもパーツも仕上げも違いますもんね。素材は簡単、調理は難関って感じでしょうかね。

《サ》 部位の資料探しながら頭の中で描き分ける方法を考えてるんだけど、レバーと砂肝ですでにつらい…。

焼鳥の写真を見てレバー塩と砂肝の見分けがつかない……なんてことだ。

〔担〕 あははは。

そうでしょうね。資料として検索かけそうなワードを片っ端から試して、ややこしい資料写真が検索結果として出やすい並びを意識して出題しました。

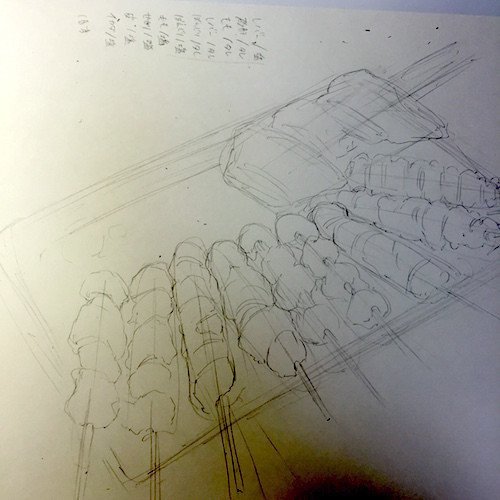

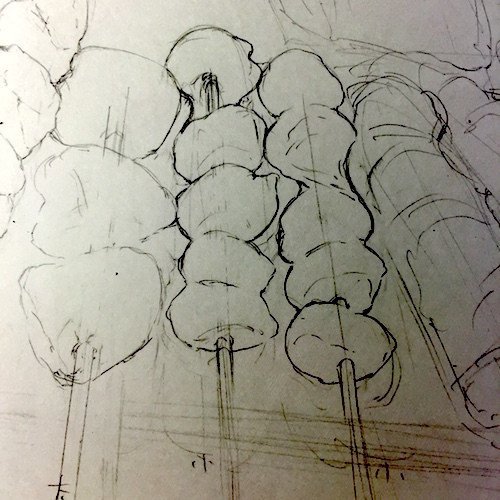

《サ》 だいたいのあたり。

《サ》 こんなミチミチに塩とタレ混在して盛られたら私は怒る。

〔担〕 やだよね(笑)私だって嫌ですよこんな並び。

でもイジワルするには手段を選べませんでした。

〔担〕 レバーですね。

《サ》 レバー。

〔担〕 並び順を知ってるっていうの差し引いても、これはこの段階でちゃんと分かりますよ。

《サ》 切り方なのかな?なんかスパンと切れた部分がチラホラある。

〔担〕 面の造形ですよね。

レバーが一番、面がハッキリしていて1粒あたりの凹凸が出ない部位だと思います。タレか塩かの描き分け問題はさておき、ボックス感をきちんと出せればレバーはかなり攻略しやすいと思います。

《サ》 あと思ったより大きい塊もあったのでそっちの方向で

〔担〕 気付いちゃったか。

大ぶりな粒を売りにしてて他の部位も大ぶりなのを出してくる限られたお店以外は、その辺で見掛けるやつは、レバーが一番大粒になりやすいと思うんですよね。大きさも、攻略ポイントの一つだと思います。

《サ》 なので、隣の砂肝を小さく多くして差を出しました。

《サ》 砂肝は1つ1つ丸いハリみたいなのを出すと硬いコリコリした感じに…なる。

〔担〕 なる?

《サ》 …なるといいな。

硬そうなのとタレのトロっと感ていうのが相反するから悩み中。

〔担〕 ははは。タレの粘度と砂肝の硬度をどう処理するのかな?と思って出題した1串です。

《サ》 ももは柔らかいので串に刺すときにグッグっと詰まってくイメージで肉同士が密着してる。

〔担〕 あー、わかります。隣り合う粒との反発が少ないんですよね。

《サ》 となりのレバーもタレなのでテラテラ光ってダラダラのタレ感を出したいなあ。

〔担〕 一人で描いてる分には関係ないけど、テラテラとかダラダラみたいな、擬音語から派生させることのできるイメージって結構多いので、擬音の語彙力とイメージを共有する者同士のツーカーって大事ですね。

ギラギラとテラテラとギトギトとキラキラとか、ダラダラとトロトロとサラサラとタラタラって仕上がりが全部違いますし。

《サ》 ぼんじりを実は食べた事ない…ような気がするくらい何だっけこれ?状態なので、もう諦めて資料ガン見…。

〔担〕 ぼんじりね、苦手そうですしね。結構脂っぽいんですよ。だから私は大好きです。

ぼんじりは、んんん〜、焼き鳥では一番コンニャクに食感近いかも。プリプリしてて。うーん、なんていうんだろう…。コラーゲン感ある。

《サ》 白くて小さいのだけど、これにタレかけたら砂肝なのでは…?って思ったので、筋っぽさを入れて多少の差を…。

〔担〕 描き方としてはそうなりますね、食感は筋っぽくないんだけど、砂肝の硬さからくる質感と比べたら、ペンタッチとしては、だけど、線で表すほうが仕上げやすいかも。線の量ってすなわち噛み切りやすい食材らしさみたいなところもあるんで。

あと、実際の色は白っぽい感じで合ってるんですけど、食感を色で表すと、ももの肉が“白くてほぐれる感じ”なら、ぼんじりは“葛餅みたいな半透明”なイメージ。食感を色で表すとしたらね!

《サ》 まるまるしてるのが多いからきっと丸いんだな……。

〔担〕 食べ慣れてないとこの形が正しいか心配だよね(笑)

丸っこいフォルムで合ってますよ!

あー、あと、ももがほぐれる細長い肉の集合体だとしたら、ぼんじりはプリッとした何かが詰まった袋が1つって食感ですね〜。

《サ》 ももはさっきと同じ感じなので、次はせせり。

これもピンとこなかったけど焼けてる資料見てもまったくわからないので、生肉の状態の資料探し…。

〔担〕 お、シルエットだけだけど、結構感じ出てるじゃないですか。

《サ》 これ長めの肉を縫うみたいに串に刺してってるのね…!

〔担〕 そうなんですよ。結構ニョローっとしてて。

《サ》 ということで、そういう流れを意識して固まりを描いてく予定。

《サ》 皮。

〔担〕 まあ、ニョローっつったら、皮もなんですよね。ごめんね。

《サ》 わかってたけど、せせりとちょっと似てる…。これを隣接させるところに珍さんのイジワルを感じているけど。

〔担〕 でも、イジワルに屈しないですね(笑)

これ素材から串打ちまでの資料探したのかなって思いました。皮の素材の寸法が可視化されると勝機ありますし。

《サ》 皮とせせりは串に刺すときの縫い方が違うかもしれない。

〔担〕 そうですね。部位の感触を想像すれば突破できると思います。

《サ》 やり方は同じなんだろうけど、皮のが薄いから波の打ち方が細かいかな。

〔担〕 そう。串を打つ大筋の方法論は変わらないんだけど、素材の持ってる物理的な条件が全然違うんですよね。せせりはなんだかんだ言っても肉だし、皮はそれを覆っている部位だから、身体機能としての役割も、求められる伸縮のタイプも全然違う。

せせりの折りたたむ感じ、皮の丸まっちゃう感じが描き分けられてると思います。ペンになったら更に顕著になると思うんですけど。

〔担〕 イカダ!私の大好きな!

《サ》 イカダっていうのね、これ。よく焼き鳥屋で見るけど名前知らなかったです。

〔担〕 ってことは、全然頼まないんでしょうねイカダ(笑)

《サ》 これは皮と肉の書き分けと厚みとか間違えなければ比較的楽そう。

(^v^)

〔担〕 あの、あれですね、「楽そう」って思ったのが顔に出てますね。

機嫌のいい絵文字わかりますか、あの、私がよく使うこれ(^v^)みたいな表情してますね。

《サ》 ただデカイ。

〔担〕 そうなんですよ。デカイい分だけ質感目立つから気をつけて。

《サ》 全体図。これ見て思うのは肉でもパース意識しないと皿に乗らないので、これから描き込むときに皿のパース意識して描きます。

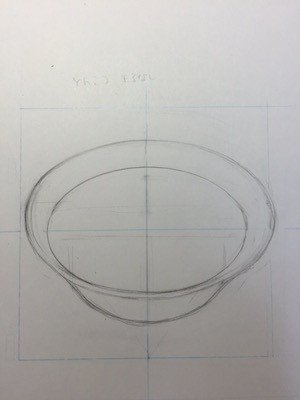

〔担〕 お皿どうするの?

《サ》 お皿はタレとかのこと考えたらやはり白っぽいのになるかなあ。

〔担〕 アレですか。職人の…。

《サ》 アレですよ、職人の手焼ですよ。

〜前回のあらすじ〜

器を描くのが苦手なサハラは、苦手意識のあまり…。

(2/29 ラーメン下描き回 より)

《前回のサ》 器下手すぎて笑ってた。

〔前回の担〕 単体で描くと、ごまかし効かないですよね。精緻な曲線とか円で構成されてるものってバランス取るの難しいですよね。どっかどうしても歪んじゃう。

《前回のサ》 何度“あたり”とっても洗面器に見える。

〔前回の担〕 漫画では器だって分かればいいし、手で持たせたりフキダシ被せて一部隠しちゃえばそんなに気にならないからいいんだけど(笑)単品で描く料理絵の本丸ってむしろ、食品よりも器とかフォークなんじゃないかなって。バシッとした工業製品は形取りにくいですもんね。食材なんかはフリーハンドでいいし、そもそも形にバラつきがあって当たり前だけど。

《サ》 や、本当中身より器と思うわ~。こうなってくると職人による手焼きの歪んだ器にしたい。味があるねーってやつ。

〔担〕 はははは!茶色くて主線が目立たなくて分厚いやつですね。

———こうして、

「フリーハンドで表現できる職人の手焼き皿で済ませたい!」という浅ましい欲求をカミングアウトしてしまうのだった…。

《サ》 塩レバー…。

〔担〕 自信なさげにコールしますね(笑)

《サ》 …ちょっと試し試し描いてるのでどうするかわからないけど、粗塩ふってあるの美味しそうだったからふりたくなった。

《サ》 今、単純に真下に影を入れてます。

レバーは3つ串にささってるっていうのが明らかにわかるので塊ひとつひとつに影を落とす感じ。

〔担〕 思ったより線が入ってきましたね。

《サ》 塩レバはカラカラ?というか表面が乾いた感じが欲しいので線で描くようにしたいかな…どうかな……。

〔担〕 悩みどころですね。食感に繊維っぽさが出ない程度、表面のツルッとした感じが残る程度に、表面の乾きを出せるといいんですけどね。

レバーって中はペーストっぽくて濃厚ですけど他の串と比べて表面に脂っ気が出にくいんですよね。ハイライトも脂のテカリじゃなくて光の反射って感じで。

《サ》 砂肝…。

〔担〕 んー?乾いてますね?

《サ》 …をタレにし忘れた。

〔担〕 ですよね(笑)

《サ》 これは塩だね……どうしましょう。

〔担〕 どうもこうも、タレにつけてくださいよ(笑)お客さん怒りますよ!はははは。

《サ》 ここからタレにつけようと思います…悩んできます。

〔担〕 隣はちゃんとタレついてますね。

《サ》 ももタレ。

〔担〕 ももタレ。うん。肉の粒と粒の隙間にタレが溜まってるのが光の照り返しで分かりますね。トーンになればもっとタレの存在がハッキリしますね。

《サ》 なんかこれペンがどうのって話ではなさそうだ…。

〔担〕 うん。これをこの作風でやる場合はペンでどうこうできないですね。元々ペンだけでやる作風だったらコントラストを調整して水気を表すとか何かあるでしょうけど。

………え、砂肝はまだタレに直さないの?

《サ》 砂肝はもうちょっとタレの研究が進んでから漬けます。

〔担〕 (笑)

《サ》 レバータレ。

〔担〕 苦手意識が全然滲んでないですね。

《サ》 これがイメージ湧きやすくて描きやすかった。やっぱり脳に見た目とか素材感とか実際の記憶があるかどうかは作画に出るな。

〔担〕 私はレバーって拒絶感しか記憶にないんですよね〜。まあ、嫌だからしっかり憶えてるんだけど。

〔担〕 ぼんじり!

《サ》 左がタレで右が塩…。

〔担〕 弱気ですね(笑)

《サ》 あまりこの段階じゃ差が出ないですけど。

〔担〕 うん。できること限られてますからね。トーンの余地を的確に残すのに集中するのがいいと思います。

プランとしては…?

《サ》 気持ち的には気持ちタレのが影が多めに濃く入る予定…。

タレの焼鳥はトーンでタレ色にした時に光を入れる感じを考えてます。

〔担〕 弱気ですね(笑)ちょっとかわいそうになってきた。

《サ》 モモ塩…。

〔担〕 そんな弱気にならなくていいですよ、わかりますよ!(笑)

《サ》 タレよりも1つ1つ分け目がわかる感じで…あと焦げ目を気持ち多めに。

〔担〕 そうですね。粒と粒の間にあるとしても塩と肉から滲んだ脂くらいなので、タレでジョイントされてるのとは変わってきますよね。焦げ目も塩はコーティングされないですから、顕(あらわ)ですね。

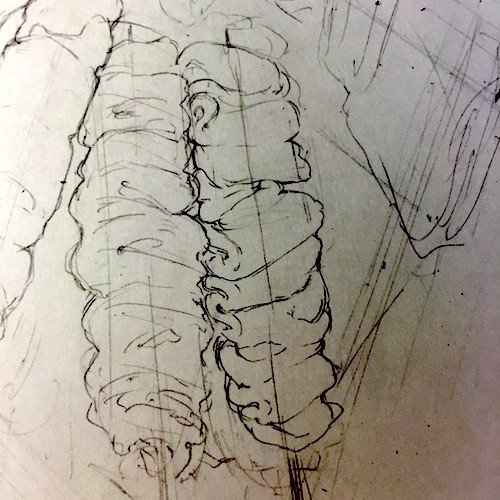

《サ》 せせりぐにぐに感を出しつつ、焼き目で生肉に見えないように…。

〔担〕 正答の一つだと思います。

他のお肉部位と比べるとちょっとグニっとしてるんですよね。ももが「歯を立てると裂ける」って表わせるとしたら、せせりは「歯を立てると凹む」っていうのが最初に圧力をかけた瞬間の、一瞬の差分ですけど、肉側の反応がまさにそれ、グニっとした感じだなって思います。

《サ》 後ほど全体見て影の位置を調整します。

《サ》 皮の厚みを意識しながら串に刺しました。

あとは皮の表面のブツブツ感を表現…できたらいいけど、ちょっとまだ描き方迷ってます。

〔担〕 鳥肌描きすぎると気持ち悪いし、焦げ目描きすぎると肌っぽさなくなるし、一歩間違えると敗因だらけの方角に行っちゃうパーツですね。

《サ》 いかだ…。

〔担〕 イカダ、自信なさげな声色だけど(笑)いいじゃないですか。

皮がちゃんと剥がれそうな感じとか、肉と肉同士の干渉と柔軟がソレっぽいですよ。焼き目も。

《サ》 皮の部分の焼き目が大事だと思うので、ペンの時に皮のブツブツが焦げてるのを意識して描きたいと思います。

《サ》 お皿はこんな感じの白目のやつ。

〔担〕 なんだかんだ言いながらぐにゃぐにゃした形の手焼き皿にしてこなかったあたりにプライド感じました。

《サ》 途中から気がついてたけど絵がデカかったです……。

〔担〕 前回と比べると大きいですね(笑)

ラーメン3倍分収まるサイズですもんね。デカイ!

《サ》 デカイ!

でも肉感出すにはこのサイズが…。

〔担〕 まあ、でも、前回は、食材の量も多かったし3杯出しってんで小さく描いてもらった部分もあるので。

今回みたいなシンプルな料理の時は情報量多いほうがありがたいですよ。1粒1粒の肉感を描き分けた上で説明するにはサイズ必要ですから。

…それにしても、真夜中の、こんな時間にご一緒すべき仕事じゃなかったですね。美味しそう。お腹すいた。

《サ》 美味しそうに見えてるなら良かった…。だんだん自分だとわからなくて……。

《下描きを終えて》

下書きとりあえず完成です。肉の影はトーンにするか斜線にするかはちょっとペン入れながら考えます。(サハラ)

2016年4月9日

ペン入れが上がってきました。

調理風景をお届けします。

■ 課題【焼き鳥】■

〜ペン入れ編〜

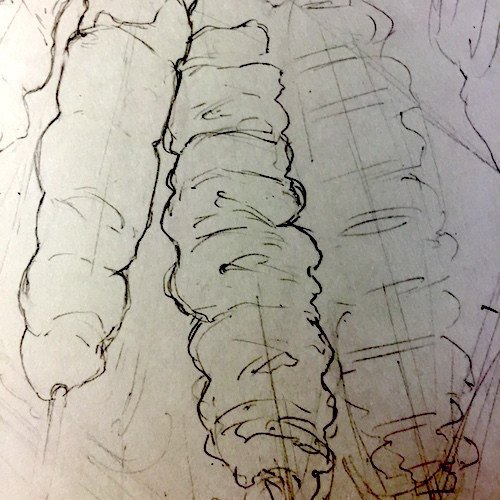

〔担〕 さて。ペン入れです。

…下描きであまり喋らないように気をつけていたら、「ラーメンの時より読みやすい」というご意見をいくらか頂いて、まあ、お喋りな私としては大変つらいんですけど、記事の評判と読みやすさのためにペン入れでも極力黙ります。

…結局、しっかりした絵がそこにあれば良い、ということなんですね。

《サ》 (笑)

〔担〕 (あからさまに落ち込んだ顔。)…もう最低限しか喋りません。

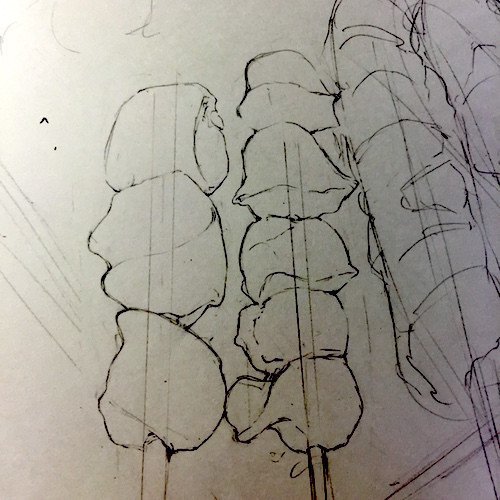

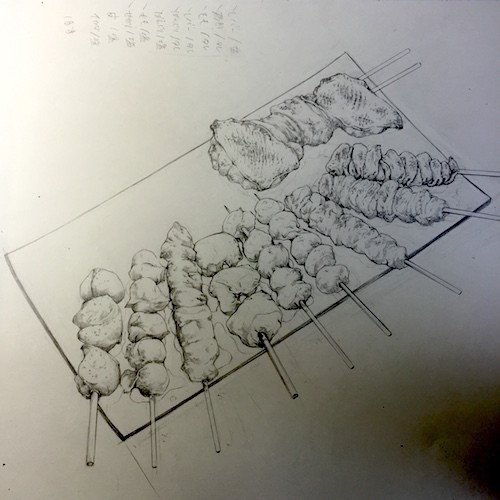

はい、レバー。…………。

〔担〕 レバーをそれっぽく仕上げるポイントはなんでしょう?

《サ》 レバーは色濃いめなのでベタは強めにしてます。

〔担〕 ここでビビってベタを抑えると他と差別ができなくなりますもんね。これは初心者も上級者も問わず、怖がらずに濃い色を目指すのが一律の吉かなと思います。

ただ塗り込んだベタじゃないですね。

《サ》 斜線で陰影を入れてます。一定方向に引くよりは、丸みを意識して斜線の角度を変えてます。

〔担〕 なるほど。確かに、ただ塗っただけのベタだと立体の流れを表すのが難しくなりますもんね。濃い色だぞ!というのを表すだけならベタっと塗ってもいいんでしょうけど…。

《サ》 なんとなく塩の粒描いてるけど、もしかしたらトーン後にホワイトで描き込むほうが良いかもしれない…。

〔担〕 あー…。トーン貼ると潰れちゃうかもしれないですしね。ちょこっとホワイトでハイライト入れないと浮いてこないかもしれないですね。

ただ、描きたいのは粗めの塩ですよね。アジシオみたいな丸粒じゃなくて。だから、ここでしっかりカチッと角のある線を置いておくのは賢明だと思います。最後にちょんちょんちょんちょんホワイト打っただけじゃ丸粒の塩になってしまうので。

〔担〕 続いてタレ砂、ですね。

《サ》 アウトラインを先に取りながら形を把握したり、影る部分は線を太く、ここは光ってるから細く、とか考えてます。

《サ》 一応タレの砂肝串なので、テカらせる部分の“あたり”をふんわり描いておきます。これはトーンの時に邪魔だったら消します。

〔担〕 そうですね。消せる程度の描き方をしておく分には、引き返せるし、でもプランを明確にできるし、とても良いと思います。一旦明確にしておかないと、行き当たりばったりになりがちですし。

《サ》 下に垂れてるタレの量とか場所は全体見て後ほど調整します。

《サ》 モモのタレはタレまみれで繋がってる感じにしたいので、肉は1つ1つアウトラインを取らない。

〔担〕 おおお〜、いいですねー。そうなんですよ、この、タレを接着剤にしているフォルムが、これぞタレもも!!という感じでいいんですよね。まあ、そういうのが私の味覚にフィットするっていうだけの話でもあるんですけど(笑)

《サ》 でも、1個ずつの形を意識だけしてます。

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?