読書は一期一会〜2024年1月分

「読書は一期一会」というタイトルで、毎月買った本を紹介する月例noteを投稿しています。

2024年1発目、1月に購入した雑誌・Kindle以外の紙書籍を紹介します。今月は14冊です。

***

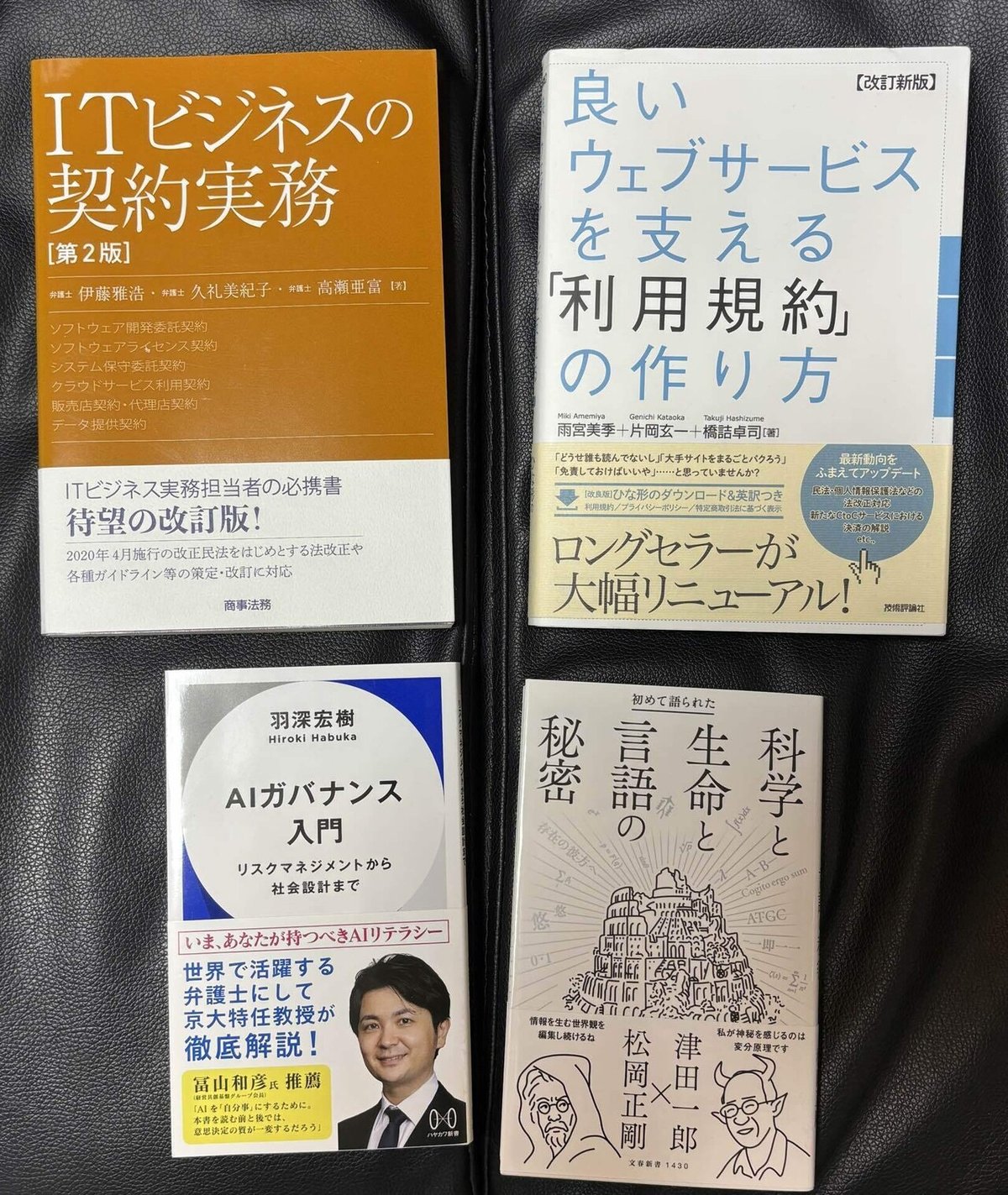

「ITビジネスの契約実務 [第2版]」伊藤雅浩 他2名(商事法務)2021

「【改訂新版】良いウェブサービスを支える「利用規約」の作り方」雨宮美季 他2名(技術評論者)2019

最初の2冊は仕事関連の参考資料です。

現在関わっているプロジェクトでいくつか抱えているタスクとして、

・既存のプロダクトサービスのパートナー制度の見直しが必要なもの

・代理店経由の販売体制を契約周りから見直すというもの

・新しくリリースするサービスの利用規約を作るというもの

があり、前職では実務担当者として長く携わってきましたが、きちんと勉強したことがなかったので、ちゃんと関連資料を読んでおこうと色々調べたところ、この2冊がニーズにマッチしてよさそうだ、ということになって選びました。

ウェブサービス利用規約の方の技術評論社さんの本はIT関連業界にいれば幾度となくお世話になった出版社さんですが、

ITビジネスの契約実務の方の商事法務さんは、専門書籍コーナーにあるようなガチモンの本ですでの読みこなす事ができるかどうか。

書店で走り読みした感じだとついていけそうな感じでしたが、さて。

***

「AIガバナンス入門」羽柴宏樹(ハヤカワ新書)2023

昨年創刊されたハヤカワ新書さんは出てくるタイトルが全て面白そうで困っているんですが(笑)、これは昨年12月の新刊タイトルです。

もはやこの業界にいてAI関連については、技術論やビジネススキームなど関わらないことが出来ないくらいになってきていますが、この本は「ガバナンス」に関してまとめています。

OpenAI社のChatGPTについてもEUをはじめとして各国で開発にあたっては規制が必要だという議論が盛んになってきています。

そうした背景をベースに

そもそもAIにはどのようなリスクがあるのか、

それはどの分野・範囲に影響があるものなのか、

そうした中で規制をどう考えていくべきか、

AIガバナンスのあり方と各国の現状

など、新書サイズでとてもコンパクトにまとまっている良書ではないかと思いました。

***

「科学と生命と言語の秘密」津田一郎×松岡正剛()2023

上で紹介したAIガバナンスの本の隣に平積みされていた新書で、昨年10月に刊行された比較的新しい本です。

こちらは同じ新書サイズですが、416ページとかなりボリュームがありますが、対談形式の本なので、サクサクと読み進められるのではないかと思います。

「編集工学」を専門とし、その博織で幅広い著作のある松岡正剛と複雑系第一人者の数学者・物理学者の対談なんて、面白くない訳がない。

***

「物語のカギ:「読む」が10倍楽しくなる38のヒント」渡辺祐真/スケザネ(笠間書院)2022

書評系Youtuberのスケザネこと渡辺祐真さんの著作ですが、実はスケザネさんのチャンネルも見た事がなくて知りませんでした。

スケザネさんとこの本を知ったきっかけが、いつも聴いているポッドキャスト文化系トークラジオ Lifeの山本ポテトさんと工藤郁子さんの「働き者ラジオ」にゲスト出演されたからでした。

本好きというのは不思議なもので、他の人の薦める本というのも気になるものです。

自分が知っている読んだ事のある本だったりすればなおさら、どんな視点で紹介されているのか知りたかったり、全く知らない本も紹介されたりしたらそれも嬉しい。

読みたい本がどんどん増えてきます。

困ったものです。

***

「積読こそが完全な読書術である」永田希(イースト・プレス)2020

読みたい本が増えてくると「読む量 < 買う量」になり積読が部屋中に増えて来るわけです。

「あぁ、手持ちの本をまず読み切ってから新しい本を買えばいいのに」

とやましい気持ちになりながら、本屋へ行くとまた新しい本を持ってレジに並んでいる。

「そんなの気にするな大丈夫、大丈夫、どんどん買え、積め!」

と背中を押してくれるのがこの本ですね。

この本は読書好きで積読派には有名な本で、タイトルは以前から聞いたことがあったのですが、Amazonでアウトレットとして出品されているのを見つけて即ポチってしまいました。

そう、積読こそが完全な読書術なんだよ。

***

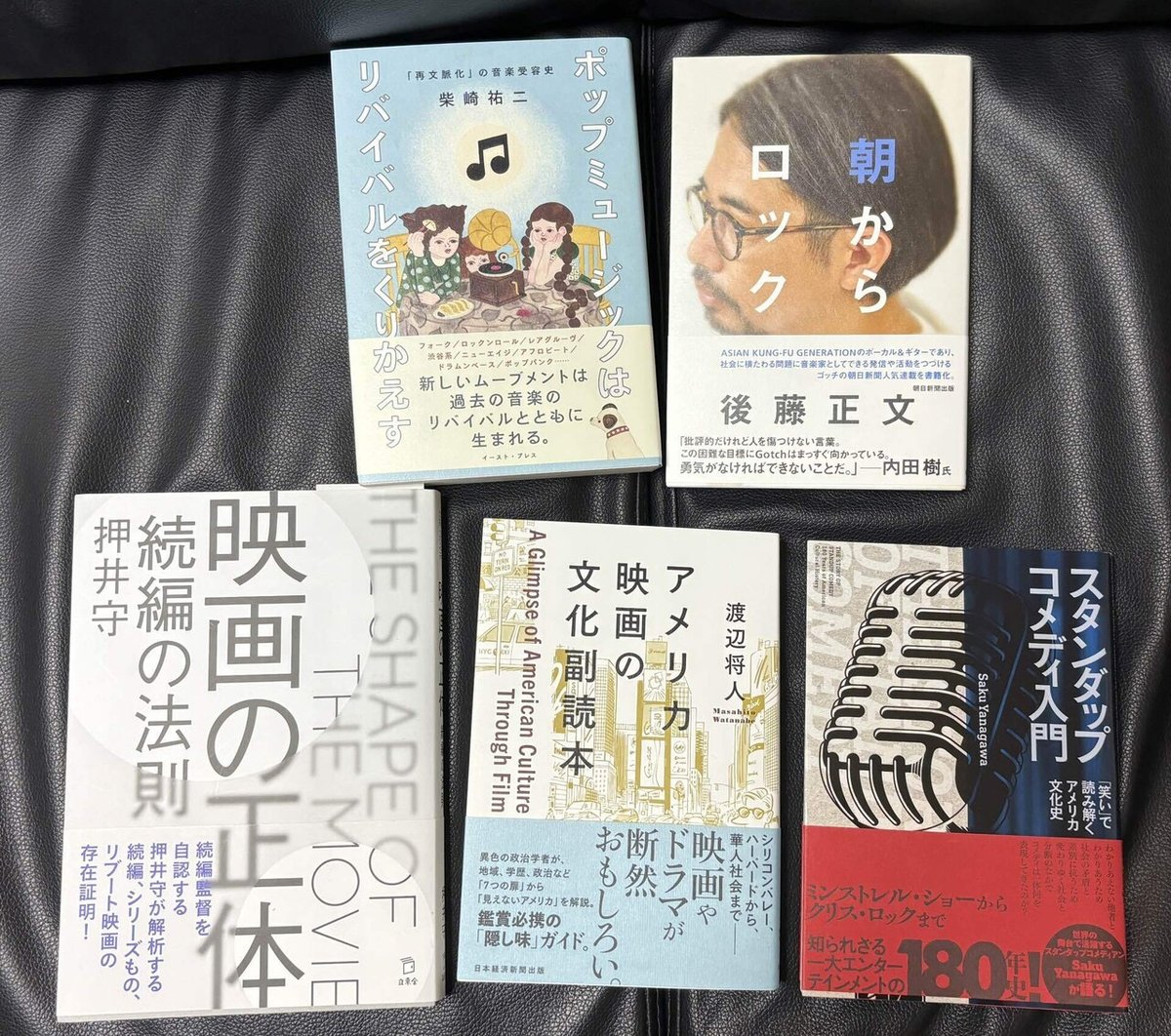

「ポップミュージックはリバイバルをくりかえす 「再文脈化」の音楽需要史」柴崎祐二(イースト・プレス)2023

音楽関連本が2冊。

まず最初は音楽系ライターの柴崎祐二さんの新作。

ポップミュージックはそもそもが過去の音楽のリバイバルじゃないか?そうしたリバイバルから新しいムーブメントが生まれていくんだよ。

色んなジャンルの音楽をこの論点で追っかけていってくれます。

過去作も読ませていただいていますが、今作もユニークな視点がとても参考になります。

***

「朝からロック」後藤正文(朝日新聞出版)2023

そして、物言うミュージシャン アジカンのゴッチこと後藤正文さんの新作がこちら。

ゴッチさんは文筆業も盛んで次々と新作が出てきます。

こちらはエッセイなので、ふむふむ、僕もそう思う、なるほど、と肩肘はらず読み進めていくなかで、新しい発見があったりする、そんな本だと思います。

才能あるんだなぁ。

***

「映画の正体 続編の法則」押井守(立東舎)2022

昔、図書館で借りて読んだことがある本だけど、読み直したかったので買った押井守先生の映画について語った著作です。

映画に関する著作としては、「押井守の映画50年50本」という、毎年1本だけをピックアップするという鬼のような難題の映画レビュー本がありますが、買ったのはこちらにしました。

映画の続編だけをピックアップして語るというこれもある意味難題か。

続編映画というのはだいたいが1作目を超えられないことがほとんどで、それでも商業的な理由から二匹目のドジョウを狙って制作されるものですから、「駄作」と片付けられる作品が多い。

それをどんな風に調理してレビューしてくれるのかとても興味が湧きますよね。

***

「アメリカ映画の文化副読本」渡辺将人(日経BP)2024

これは今日買ってきた出たばかりのほやほやの新作です。

アメリカ映画はヨーロッパのアート系シネフィルムと違って、誰がみても楽しく面白い、そんな風に作られているものが多いのですが、

ところがそこで描かれている事柄は「アメリカ文化」というものがしっかりとベースになっているそうです。

そんなアメリカ映画をより理解するために、その背景にはどんなアメリカ特有の文化や考え方、価値観があるのかを様々な映画タイトルを参考に解説してくれています。

昭和時代からアメリカ文化が一気に流入してきて、なんとなくわかっているようだけど、実際に行ってみないと、住んでみないと実は分からなかったアメリカについて知る良いテキストなんじゃないかなと思います。

***

「スタンダップコメディ入門 「笑い」で読み解くアメリカ文化史」Saku Yanagawa(フィルムアート社)2023

今のアメリカを知るのは映画以上にお笑いかもしれません。

映画や音楽は国境を超えても通用するものが多いですが、お笑いだけはどうしてもローカルになりがちだと言われています。

それは「笑い」の本質が「文化」や「価値観」に根ざしているからですね。

もちろんチャップリンのように誰が見てもクスッと笑えるおどけたフリ(そもそもサイレント映画ですからね!)、その裏にある時代を超えても通じる批判精神なんかがありますが、

これがスタンダップコメディという欧米、特にアメリカで主流の「喋り」だけで大会場の聴衆を笑の渦に巻き込む芸は僕ら日本人にはなかなか理解できるものではありません。

「え、と、今のは何が面白かったん??」

そんなスタンダップコメディに本場アメリカに乗り込んで成功しているのがSaku Yanagawaさんです。

アトロクなど宇多丸さんのラジオを聴かれている方には、たまにゲストで出て来られるので馴染みがあるかもしれませんが、とにかくこのかたは凄いんです。

英語でアメリカ人をマイク1本で喋りで笑わせるんですから。

***

「続きと始まり」柴崎友香(集英社)2023

僕は柴崎友香さんのファンですね。

特に旧作の「百年と一日」にはやられました。

短編集なんですが、短いストーリーで顕微鏡のようなきめ細やかな視点である事物を捉え、それが俯瞰的に時代を超えて繋がっていくというとてつもないスケールの本でした。

今作は長編小説です。

日本を襲った2つの大震災と未知の病原体の出現。

あぁ、あのことだな。

と誰でもピンとくる、そして皆がそれぞれの立場や境遇で何らかの想いを持っているであろう出来事を背景にどんな物語を紡いでくれるのか。

読むのが楽しみです。

***

「きこえる」道尾秀介(講談社)2023

道尾秀介さんも色んな工夫を凝らして新しいエンタメ小説のあり方を模索されている作家です。

それらが決してアイデア一発の実験になっているのではなく、エンタメとして読んで面白いからスゴいです。

リアルタイムで次々と新しいチャレンジが見れる=読めるのですからありがたいと思わなければ。

写真をテーマにした本が続いた後は、今度は「音」です。

まぁ、とにかく読みましょう!

***

「変な家 2」雨穴(飛鳥新社)2023

最後は大大大ベストセラーになっている雨穴さんの「変な家」シリーズ3作目(途中、変な絵があるのをシリーズに含めています)。

1作目の「変な家」も映画化されてまもなく公開なのですでに予告編も公開されていますが、2作目はどんな風にあっと言わせてくれるんでしょうかね!

***

さいごに

はい、今回の14冊もどれも面白そうですね。

本当に本好きで良かったなと思います。

ちなみに、このシリーズnote「読書は一期一会」は読書感想を交えた本の紹介ではなく、「まだ読んでいない」買ったばかりの本の紹介です。

なので、どうしてこの本に興味を示したのか、買おうと思ったのか、を中心にコメントしています。

読んでみたら合わなかった、なんてことも将来的にあるかもしれませんがあしからず。

「積読日記」とかにタイトル改名した方がいいのかな、とも思いますがまぁいいですね。

それでは!

<了>