この世にミスチルの「花の匂い」を超える音楽があれば教えて欲しい

いや、まじで教えてくれ

昔、ふと「もし誰かに"Mr.Childrenの中で一番好きな曲って何?"と聞かれたらどうしよう」という疑問が頭に浮かびました。

なんとおぞましい質問。そんなの答えられるわけないじゃないか。。

動悸は早くなり、呼吸は荒く、手足は少しずつ痺れていき、額からは汗が滲みました。

こんなの、、、無理に決まっている。。。

どうしよう、誰か助けてくれ、、

・・・・そうです、そのとき私は途方もなくヒマだったのです

そこで私はこれまで自分が好きだった曲を羅列し、それぞれに対して、メロディ、編曲、歌詞、構成、などのパラメータを設定し、スコア化してどの楽曲が最もハイスコアになるのかのトーナメントを行いました(ほぼ脳内で)

innocent world、終わりなき旅、NOT FOUND、掌、HERO、REMなどの名曲シングル楽曲からSUNRISE、デルモ、友とコーヒーと胃袋、深海、擬態、PADDLE、Prismなどカップリング曲やアルバム曲まで、自分が好きな楽曲はとにかく比較してみました。

その結果、、、見事優勝したのが2008年発表の「花の匂い」でした。

以降、自分の中で「Mr.Childrenのベスト曲は花の匂いである」ということに決めました。

こうしてもう「どの曲がMr.Childrenの中で最も好きな曲だろう」と悶々と悩む苦しみから見事に解放されました。

そして私は晴れ晴れとした顔で、息を切らして駆け抜けた道を振り返らず、ただ未来だけを見据えるのでした。

このnoteは前の米津玄師と同様に何の学びも価値もない、ただ筆者の感情と歪んだ愛をろくに整理もせずに吐き散らした自己満ゴミ箱noteです。

まずはみてくれや

最近また見返して今noteを書いてるわけですが、このPVがまためちゃくちゃいいので、見たことない方はまずは50インチ以上のディスプレイかプロジェクターを準備して、明かりを薄暗くした部屋で一人で見てください。

PVが戦争を連想させるようなアニメーションになっているのは、この曲が「私は貝になりたい」という当時SMAPの中居くんが主演をした映画の主題歌だったことも影響しているものとも思うのですが、とにもかくにも楽曲と相まって本当に最高です。この動画を初見で泣かずにフルで見きれる人いるかな

あと、今更ですがこの記事は1万字超えの超長文のため、こんな駄文ですが読み進められそうな方は小分けにして読んでいただくのを推奨します。

なお、何回も同じ動画のリンクを貼っていますが、再生を押すだけでその章で語っている箇所からPVが再生されるように設定していますので、文章読みながら動画をポチポチクリックして「あぁここで言ってるのってこんな感じなんだ」みたいに楽しんでいただけたらと思います。

2022年10月7日に父が死んだ

唐突になんだ、という話ですが、ちょっとこの楽曲を久々に聞いてみた理由が私の実父の死だったりしました。

この曲は明らかに大切な人の死と残された人の想いを描いた内容になっているのですが、それは何も映画に合わせて天才桜井和寿がデザインしたものではなく、実は桜井さんが亡きお父さんへ向けた想いをつづった曲であるいうエピソードを思い出したからでした。

今回の父の死以外でも、祖父母や友人など親しい人が亡くなったときにふと思い出したようにこの曲を聞いてしまうのですがそのたびに泣いてしまいます。

いや、別に誰かが死んでないときでも泣けるのでもはや条件反射的な生理現象のようなものにもなってしまっている感がありますが、とにもかくにも「親しい人の死」という人生の中で誰しもが経験する途方もなく辛く、身近な経験に対して優しく深く寄り添ってくれるような素晴らしい楽曲です。

ちょっと語らせてください。

死を連想させる導入

イントロもほぼなく、いきなりAメロから始まるこの曲。音像の情報がないままに、まずは言葉で楽曲の世界設定が語られます。

届けたい 届けたい

届くはずのない声だとしても

あなたに届けたい

「ありがとう」「さよなら」

言葉では言い尽くせないけど

この胸に溢れてる

小林武史のエモーショナルなピアノに、徐々に迫ってくるようなメロディで語りかけられる歌詞。

比較的桜井さんの楽曲は冒頭は風景や情景など世界の「画」を描画するものも多いのですが、この曲は主人公の心情を吐き出すことで周辺状況を説明しています。

言葉の裏に見える小さな後悔は、もう会えない人、それも恐らく心の準備もままならないままに居なくなってしまった人の存在を想起させられます。

そしてBメロはなく、Aメロの世界の情景をそのまま引き連れながらサビへと歩みが進んでいきます。

亡き人の面影を絵画的に表現する詩的描写

ボーカルが多層に重なり合う「うぉおお~」が楽曲世界に緩やかなボーダーを引き、サビへと誘います。

花の匂いに導かれて

淡い木漏れ日に手を伸ばしたら

その温もりに

あなたが手を繋いでいてくれているような気がした

ここで楽曲タイトルが出てきました。ちなみに以降二度と「花の匂い」という言葉は出てきません。

どうでしょうか、この歌詞。なんか、すごくないでしょうか。

花の匂いに導かれて歩んだ先にあった木の下

そこから漏れる木漏れ日にふと手を伸ばして

手のひらに触れた暖かさに亡き人と繋いでいた手の感触が蘇ってくる

こんな美しい日本語の情景描写ってありますか?天才ですか?

そうでした、天才でした。

正直この花の匂いの歌詞はどこ切り取っても最高で、何でこんな日本語が頭から出てくるのか恐ろしくなります。

サビのぶん殴りコード進行

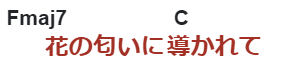

ちょっと音楽的な話をさせてください。※画像はこちらから引用させていただきます

なお、専門的な勉強はしていない素人のため正しくない部分も多分にあるかと思いますが、自分の音楽理論的な知識の9割くらい中学生の時に読んだこの本からの影響なため間違っていたらこの本を糾弾してください。(20年以上前の本なので余裕で絶版になってましたが、)

この本の知識と言葉をふんだんに引用しながら、自分なりに花の匂いを考察していきたいと思います。

ちょっとわかりやすくするためにコードはDメジャーの原曲からCメジャーに移調させており、以降も移調後のコードで書きます。

読んでて意味分からない方は読み飛ばしていただいて構いませんが、もしピアノやギターなどでコードを押さえられる人がいたらぜひ一緒にコードを追いかけてみてください。

このF→C進行はかつて「ハレルヤ」など教会音楽で使われていた古いもので、(後述するPOP進行に比べて)派手さや決定力が乏しい一方、何となく音楽が上のほうへ広がって展開していくような壮大さを感じさせる進行です。まさに亡き人へ想いを寄せる本曲にマッチしています。

ちなみにMr.Childrenで言えばinnocent worldのサビなんかもこの進行です。

そんな壮大なコード進行に一見無感情な8分音符のメロディが重なっています。まるで本当に花の匂いに導かれて広大な世界を歩いている主人公の情景が浮かぶようです。

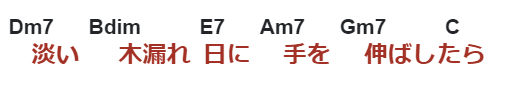

そして同じような8分音符のメロディが続くのですが、コード進行が大変なことになります。

Dm7は前段のFmaj7の代理的に使われる近しい響きのコードなので良いとして、次にぶっこまれるBdim。

ちょっとこのdimコードって複雑で自分も理論的に解説しろと言われたら不可能なのですが、とにかく楽曲の空間を歪ませるような「派手目な不良」くらいのイメージを持っておくといいかと思います。

そんな不良によって、先ほどまで代理コードで次も似た展開が来ると思わされた世界を一気に裏切り、不安定に空間が歪ませられます。

そこから間髪入れずにE7が来てさらにグッと楽曲世界が引っ張られたようにストレスがかかったかと思ったら、E7→Am7という安定的な進行で落ち着いた場所に戻る。

しかしそこからも間髪入れずにGm7が来てしまいます。

ここが仮にGだったらすごく安心できるのに、、余計な「m7」が入ってしまっています。

これによって、一回安定した音楽世界がまたかき乱されます。Gm7によってまた世界が無理矢理に引っ張られる感じ。

そこからまたCに戻ります。これは先程の「花の匂いに導かれて」の最後でも使われたコードなので、俯瞰してみればF(Dm7が代理として使われている)から始まり壮大な世界一周旅行をしたけど頭とお尻は前半同じという構成。

よくわからん、、という方はこの部分だけでも何度か聞き返してみてください。音がぐるぐるとめまぐるしく回って、なんとも言えない力強さとそれに反発するような切なさのようなものがこみ上げてきます。

花の匂いという作品の音像という面ではこの1節が担っている役割が非常に大きいように感じます。これがあることによって、花の匂いが他の楽曲にはない特別な雰囲気の楽曲になってる気がします。

メロディだけ見たら前半の「花の匂いに~」もここで論じている「淡い木漏れ日に~」も音こそ違うものの動きが非常に似ているものですが、背後のコード進行によって音楽の物語性がグッと深まっている。

単純なメロディのはずなのに脳天をぶん殴られた様な感覚に陥る、この部分の個性的なコード進行は勝手に「ぶん殴り進行」と呼びたいと思います。※noteのさいーごのほうでまた触れます

そんなドラマティックに展開されたサビは、もとのメロディに戻ることなく別の展開を迎えます。

ここでサビ冒頭のFmaj7に戻ったかと思ったら、次はGへ進行しています。

これは最初に述べた教会進行とは真逆の(前述の本の言葉をかりれば)クラシック進行、演歌進行と呼ばれるもので、教会進行に対して歴史は浅く、どちらかというと現代の我々に馴染み深いものです。

というか世にあるヒット曲のサビのほとんどはこの進行を背骨に構成されていたりするので、以降はこれをPOP進行と呼ぼうと思います(独自用語多いな・・・わけわかんなくなったらごめんなさい)

ちなみに前述の本ではこのクラシック進行をボロカスに叩いていたりします。

で、このPOP進行が教会音楽の真逆と言ったのは、教会音楽が

F→C(→G)

と進行するのに対してPOP進行は

F→G→(C もしくは E7→Am)

みたいな進行をします。CとGの順番が逆になっています。

ふわっとした印象だった教会進行に対して、POP進行は非常にソリッドでパンチのある聞き味になります。花の匂いではこの異なる別の進行を意図的に1つのサビの中で使い分けています。

さらに、コード進行は音楽の展開を人の潜在意識へ認識させるような効果があるもので、進行が逆になると無意識的に人は時間間隔すらも逆行しているように感じてしまいます。

後者のPOP進行が「現在→未来」という時間の進行を強く意識させるのに対し、進行が逆の教会進行は「現在→過去」という時間の後退を潜在意識的に感じるようになっているそうです。

ちょっと時間の話になってくると眉唾な話にも聞こえてしまうのですが、注意深く前半(花の匂い~手を伸ばしたら)と後半(その温もりに~ような気がした)にある空気感の違いは感じることができると思います。

前半のちょっと控えめでゆったりとした耳障りに比べ、後半はグッと前に足を踏み出していくような、そんな感じしませんでしょうか。しますよね?するんです(断定)

より芯へ迫っていく2番

サビが終わり、前提の諸条件や世界設定がなされたあとで物語はより深い場所に進んでいきます。

2番の冒頭では亡くなった命との向き合い方にこんな言葉が添えられています。

信じたい 信じたい

誰の命もまた誰かを輝かすための光

さらっと深く考え込ませる一節がまた入れ込みます。

この言葉、特に親しかった人を亡くした人にとっては響きすぎる内容です。

誰かが亡くなった時、ふとその人の人生の意味を、命のあり方を考えさせられるものです。

そこに優しく温かい見解を与えてくれる言葉。

そこにその人がいたことで、誰かが生かされ、輝いていた。

そしてその生命が亡くなった今でもその人が世界に遺したものたちが、他の誰かの生命へと受け継がれていく。

押し寄せる美しいフレーズの数々に涙が止まらなくなります。桜井和寿は我々をどうしたいんだ・・・

亡き人を受け入れ、なおその存在を自覚する

そしてまた間髪入れずに入るサビ。ここでは1番とは違い演奏もベースやドラムなども入り、より深く重層的なものになります。後ろの方でかすかになるベルの音が音楽に示唆的な深みを与えています。

“永遠のさよなら”をしても

あなたの呼吸が私には聞こえてる

別の姿で 同じ微笑で

あなたはきっとまた会いに来てくれる

「永遠のさよなら」という言葉で、ようやく直接的な死の表現がされます。

この言葉の重みが、多層的な演奏と相まって深く心に響いてくる。

「亡き人は心の中で生き続ける」というメッセージ、数多の詩人、アーティストが言葉を紡いできたこの事実を天才桜井和寿は「呼吸が聞こえている」と表現してしまった。

これほどまでに温かく優しい表現ある?

こんなに大切な人を亡くした人に寄り添える歌詞ってある?

大切な人の思い出も遺してくれたものも、きっとずっと心の中に残ってくれる。

その事実を「呼吸が聞こえる」と表現することで、亡き人を近くで見ていた自分だからこそわかる、生々しいリアルさを伴った小さな機微までありありと変わらずに胸の中に残り続けてくれることへの願いや祈りが込められているように感じます。

この表現はまた楽曲の後半で繰り返し出てくるのですが、もうやってしまってますね。

以降の人類史で「亡き人は心の中で生き続ける」という表現をどんな言葉で紡いだとしてもこの表現の下位互換となってしまうでしょう。

もうやすやすと人の死をテーマにした曲なんて書かないほうがいいね。これに勝てるわけないじゃん、、、

もう自分の中にある全日本語を使ってこの歌詞を褒めちぎってるわけですが、花の匂いはまだまだ私達を新たな場所へいざなっていきます。

天才が本気だすな

もう脳内の日本語を絞り出しすぎてドンドン言葉が馬鹿になってきていますが、もう言いたいのは「天才が本気だすと後発があんたの下位互換になるじゃん!」という怒りです。非人道的。天才の暴力。

2番サビが終わりどんどん演奏も激しくなり楽曲の盛り上がっていく大サビ(Cメロともいうのか?)。

どこを切っても最高な花の匂いの歌詞でも最も好きな一節がここで来てしまいます。

どんな悲劇に埋もれた場所にでも

幸せの種は必ず植わってる

こぼれ落ちた涙が如雨露(じょうろ)一杯になったら

その種に水を撒こう

・・・・・

これ・・・・人生ですやん!!

桜井はん、あんたまさか54字で人生のすべてを語ってしまったんとちゃいます??

人生のどんな苦境の中にいても、どんなに涙を流すような状況があっても、見えない幸せのきっかけは必ずあって、その涙の分だけ幸せを育て、見つけていこうというメッセージ。

いや、これ人生ですやん(2回目)

涙はきっと次の幸せのためのもの、と言うとちょっと薄っぺらくてしょぼいのですが、この事実を花の匂いという世界観の中で美しすぎる日本語で表現されています。

こんなのを大切な人を亡くして絶望の淵にいる人が聞いたら如雨露なんて50杯は満杯になりますやん。ホンマあかんで桜井はん

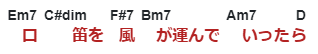

視点を変え、追い打ちをかけるラスト

大サビでの盛り上がりをバッサリ切り落として、楽曲は最後のサビへと向かいます。

人恋しさをメロディーにした

口笛を風が運んでいったら

遠いどこかで

あなたがその目を細めて聞いている

ここでこれまで視点が自分自身だったのに対して、「あなた」にカメラが置き換わり、より歌詞の世界観を別の次元へ拡げています。

冒頭で語られた「届けたい、届くはずのない声」も、主人公の心情が深まるに連れて「口笛をあなたが聞いている」という気持ちへ変化している点も楽曲の進行と相まって感動を誘います。

そしてよりもっとマニアックに語りたいのが「口笛を風が」の部分なのですが、これは後に残しておきます。ここのテクニックが絶妙で、楽曲の中での個人的な泣きポイント暫定1位(同率多数)だったりします。

そしてサビは最後のメッセージへ進んでいきます。

“本当のさよなら”をしても

温かい呼吸が私には聞こえてる

別の姿で 同じ愛眼差しで

あなたはきっとまた会いに来てくれる

これは二番の歌詞のリライトです。ここがやはり桜井さん的に強く楽曲の中で訴えたかったメッセージだったのかもしれません。

「永遠のさよなら」は「本当のさよなら」という言葉に置き換えられています。どちらかというと「永遠」のほうが言葉としての力は強くも感じますが、あえて「本当」という言葉を最後にすることで「さよなら」に含まれる意味の余白が大きくなり、楽曲を聞いた後の余韻を強めているような気がします。

別の姿で~の部分も「微笑み」が「愛眼差し」に変更されています。どちらかというと印象が強まる最後のサビにあえて印象が弱いワードをチョイスしているようにも感じますが、それによってより物語の中の情景の解像度が上がるような設計になっています。

計算されたぶん殴り進行と歌詞のギャップ

ここで残してた「口笛を風が~」のところを語らせてください。ここが本当に大好き、ニクイ、最高なんです。

「あえて綺麗なものに暴力的なものをぶつける楽しさ」みたいなことを桜井さんがNot Foundという曲を作ったときに話していたそうです。この言葉にミスチルが生み出してきた多くの感動の源泉がある気がしており、その真骨頂がこの楽曲にあると思っています。

曲に詞をつけたことがある人だと共感してもらえると思うのですが、歌詞ってかなり曲の雰囲気に影響を受けて作られたりします。

作詞は音数さえあえば無限の言葉の中から自由に選択してメロディにはめることができるものと思われがちですが、実は「このメロディにこの言葉をはめるとなんかダサい」みたいなものが結構あってそれを避けながら言葉を選ぶ作業だったりします。

具体的に言うと、すごく力強く盛り上がっている曲に対しては言葉もその引力に引っ張られるため、「あなたに会いたい」やら「走り出せ」のような強い感情や行動、それか「愛」や「絶望」など端的で抽象度が高い言葉・単語じゃないと上手くハマらなったりします。

わかりやすい例えになるかわからないですが、、たとえばAdoのうっせぇわのサビの歌詞がもし「あ、そうか」だったり「空芯菜」だったり「運動会」だったら急にふざけた感じになる。

でも「空芯菜」だって「運動会」だって言葉自体にふざけた意味は一切ありません。でも楽曲の盛り上がりに対して不釣り合いな言葉をはめてしまうと、一気に楽曲がギャグ化してしまう。

あのサビの歌詞が「うっせぇわ」である必然性は楽曲によって定義されていた、とも言えるかも知れません。

でも、天才桜井和寿はしばしばこのルールをあえて破壊しにかかります。

例えばGIFTの2番サビ(3:30~)

こん中に「降り注ぐ日差し」って日本語をここまで絶叫したことあるやついる?いねぇy

力強いメロディと壮大なオーケストラをバックに不釣り合いに優しく温かい言葉を叫ぶ。

でもなぜかここにグッときてしまう。何かその言葉に込められた真意のようなものが身体にダイレクトに打ち込まれるような、

まだ挙げるならタガタメの2番サビ(3:23~)

"明日もし晴れたら広い公園へ行こう、そしてぶらぶら歩こう"

歌詞だけ取り出せば何とものどかな優しい楽曲のAメロにありそうな言葉ですが、ミスチルは全員がこれを目ん玉ひんむいて割れんばかりの激しい演奏の中で絶唱します。

冷静にこの事実をテキストに起こすとギャグなのですが、この楽曲からはとてつもないエネルギーが発せられ、なんならここがこの楽曲の大きな泣きポイントだったりもする。

こういう激しい演奏と歌唱とのどかで平凡な歌詞が合わさることで、その言葉の裏に隠れた「何気ない日常にある幸せの得難さ」であったり「大切な人がいることの尊さ」と言った壮大で言葉を越えたメッセージが心の芯に響くような気がしてしまいます。

このような楽曲と言葉の間にあるギャップが大きいほど、その間にある余白に聞き手のイマジネーションが潜り込んでいき、とてつもない感動を生み出しています。

でもこれはAdoの例と紙一重で、一歩間違えればギャグになるギリギリのラインを攻めることで成り立つ高等テクニックなのですが、この絶妙な言葉と楽曲との関係性の芸術を天才桜井和寿はいくつも生み出しています。

そして花の匂いです(やっと戻ってきた)

注目したいのはサビの盛り上がりなわけですが、ここでは最高音を含んでいるサビ後半(あなたがその目を細めて~)ではなく(ここも最高にグッとくるポイントではあるのですが)ぶん殴り進行のところ。

だいぶ冒頭で言及した通り、ここのコード進行が非常にアクロバティックで切なさがこみ上げてくるポイントだったりします。

しかも最後のサビで注目したいのが、この「口笛を~」のぶん殴り進行に入る前段階で1度楽曲が静かにブレークしている点。

人が楽曲の中で一番聞き耳を立ててしまうポイントってどこだと思いますか?

楽曲が派手に盛り上がっているところ、と思いがちですが最も人が注意を向けてしまうのはその盛り上がりのあとの「間」。まさしく最後のサビの冒頭「人恋しさを~」の部分で一気に聞き手の集中力が引き寄せられます。

そしてドラムのタムが一気に世界を引き裂いて、楽曲は爆発します。

その聞き手の関心がグッと集まった後の爆発点に設置されたぶん殴り進行。爆発とドラマティックなコード進行の相乗効果で膨大なエネルギーが生み出されます。

もうお気づきでしょうが、ここで語られる歌詞です。

口笛を風が運んでいったら

口笛です。口笛

楽曲の最も大きな爆発ポイントで発せられる言葉が「口笛」。

もうここで自分に巻き起こった感情の言語化が自分の語彙力では難しくて表現ができないのですが、とにかく曲を聞いて感じてください(他力本願)

何とも言葉にしがたい強い感情がこみ上げてきます。なんなら泣けます。

楽曲が非常に深めなロックを体現しているのに、そこに似つかわしくない「口笛」という言葉が合わさることで言いようのない優しさを感じます。

実はこの最後のサビだけでなく、ぶん殴り進行が使われている部分の歌詞の言葉を切り取ると「淡い木漏れ日」、「あなたの呼吸」、「温かい呼吸」と、明確に「優しい単語(名詞)」を置いていることが分かります。

これはもう詩人桜井和寿の芸術と言ってもいい。言葉だけでなく、楽曲と合わさることでその意味や感動が何倍にも膨れ上がるように設計されたまさに至極の「歌詞」。

何とも言えねえ。

アウトロがエモい、長い=最高

アウトロがまたいい。ファンの中で意見が分かれる部分ではあるのですが、自分は断然小林武史支持派で、彼がいたからこそのこの楽曲であると確信しています。

こんなにアウトロが長い楽曲はミスチルの中でも珍しいのですが、演奏としてはむしろアウトロで最高潮に達している節さえある。

あまりに本編の楽曲が素晴らしすぎて感動の波に打ちひしがれている聞き手に豊かな余韻を与えてくれる。

田原さんの歪んだギターがまたエモい。エモい。エモい。

美しい楽曲世界にノイジーなギターが濃い色彩を与えています。

これをエモと言わずして何をエモいと表現するのか。神だのエモいという言葉を安く使ってるそのへんの中高生の両耳にAirPodsをぶっさしてこいつを大音量で聞かせてやりたい。間違いなく自分の人生は終わりますが、それくらいしてやりたい。

もう語りだしたら1万字近くなってしまったので、そろそろクロージングにかかります。

全人類に聞いてほしい

拙い語彙力をカバーするようにところどころ汚い表現も使ってしまいましたが、伝えたいのは「ミスチルの花の匂いみんな聞いてくれ!」ということに尽きます。

世の中にはいろんな人が居て、人生にはいろんなことが起こり、皆がみんなそれぞれいろんな苦しみを抱えています。そして時に争い、傷つけ合いもします。

でもみんなが肩を寄せ合って、美しい音楽を聞くことができたら、もう少しだけ世の中は暮らしやすくなるんじゃないかと思ったりします。楽観論者と言われようと、自分はそれくらい音楽の力を信じています。

そしてMr.Childrenの「花の匂い」は最高傑作です。異論は認めます。「君は君で僕は僕、そんな当たり前のこと」です。

でも花の匂いを知らなかった人には知るきっかけを、知っていた人には今一度聞いてもらえるチャンスをこのクソ長いnoteで作れたならこれ以上ない幸せです。

では

===============================

デザイナーの自分が日々の関心事・感じたことを書いていますのでよければフォローお願いします。

__________________________________________________________

@やました

ポートフォリオ: https://www.saito-t-design.com/

__________________________________________________________

#デザイン #デザイナー #UIデザイン #UXデザイン

いいなと思ったら応援しよう!