【映画評】 ヤン・シュヴァンクマイエル『オテサーネク 妄想の子供』。食人木、グロッタ、世界を俯瞰する少女。

たびたび開催される《シュヴァンクマイエル映画祭》。

ラインナップは主に3本の長編『アリス』『オテサーネク 妄想の子供』『サヴァイヴィング ライフ』と数本の短編集。幾度開催されても客足が減ることがないのは、シュヴァンクマイエル特有の題材と語りのうまさなのだろう。

本稿では、チェコの民話に題材をとったホラー・ファンタジー『オテサーネク 妄想の子供(原題)Otesánek (英題)Little Otik』(2000)について述べてみたい。

以下、『オテサーネク 妄想の子供』を、単に『オテサーネク』と記す。

1、木の切り株

植物は2つの世界を生きている。

植物は地中に根を張り、枝や葉を天空に向けて伸ばす存在としてある。それゆえ、植物は下界と上界の2つの世界を生きていると言える。

ところがわたしたち動物界。地上の動物や人間は、地中に生きるわけでもなく、天空に向かって伸びるわけでもなく、曖昧な世界に生きる存在としてある。地底探検を志すのも、大空への飛翔を志すのも、その曖昧な世界に生きているがゆえであり、そして、下界と上界を対立する二項と捉えるのも、自らの存在の曖昧さ(あるいは自然とは調和しない矛盾した存在)を払拭しようとする意思の表れのように思える。

植物は下界と上界を意識しない。下界からエキスを吸収し天空へと伸びることで上界を浄化し、下界と上界を一つの調和したシステムとして世界に提示している。それゆえわたしたちは、植物に畏怖の念を抱くのである。とりわけ木は地中に深く根を張ることから、霊妙な精神世界、人間の理解を超えた存在として恐れるのである。

チェコのオテサーネク・食人木の民話もその文脈から生まれた。食人木説話で特異なのは、「木の切り株」=「子ども」であり、喰うことで成長する、自立した存在としての木の切り株である。ここでいう「喰う」とは、地中のエキスではなく、植物や、下界と上界を曖昧に生きている動物と人間を大量に摂取するということだから恐ろしい。

2、グロテスク

シュヴァンクマイエル監督作品はグロテスクである。

とりわけ『オテサーネク』はグロテスクである。

「美しきグロテスク!」。これは《シュヴァンクマイエル映画祭》のキャッチコピーなのだが、『オテサーネク』を見ながら、わたしは幾度も、グロテスク、グロテスクと呟いた……もちろん声には出さないけれど……。

グロテスク(grotesque)の語源は、地下墓地や洞窟を意味するグロッタ(grotta)である。

「オテサーネク」説話の発端は不妊症である。

この説話は、森に近い村はずれに、「ああ、わしらにも子どもがおったらなあ!」が口ぐせの不妊に悩む夫婦がおり、赤ん坊のような形の切り株を掘り起こしたところから始まる。

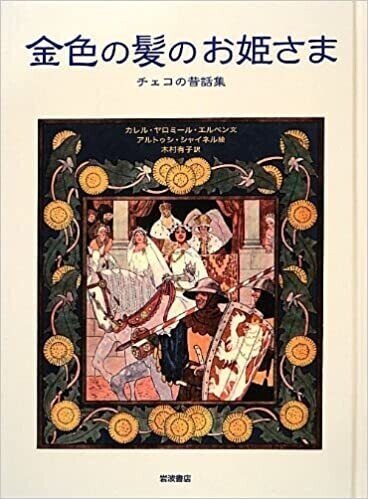

(カレル・ヤロミール・エンベン文、アルトゥシ・シャイネル絵、木村有子訳『チェコの昔話集』岩波書店)

シュヴァンクマイエル『オテサーネク』にしても、「子どもがおったら」という口ぐせのホラーク夫婦の不妊症……映画の後半、産婦人科への福祉事務所の聞き取りで判明するのだが、真の原因は夫の無精子症……が原因である。そのことで精神的に落ち込んでいる妻のため、夫が冗談のつもりで与えた木の切り株の人形を、自分の子どもであるかのように妻が溺愛したことが、この映画の悲喜劇の発端である。

妻は切り株の人形に「オテサーネク・食人木」を暗示させる「オティーク」と名づける。人形の股間には男のシンボルのような突起があり、なんだか夫の無精子症への暗示であるかのようにも思える。いや、これは暗示というよりも、夫へのグロテスクな嫌味の眼差しと考えたほうが正しいのかもしれない。そして、わたしがグロテスク、グロテスクと幾度も呟いたのは、地中から木の切り株を掘り出そうとするときの夫の顔のクローズアップである。あの形相ときたら、まるで妻の股間から、赤ん坊を捻り出そうとしているかようでもあった。子宮という〈グロッタ=洞窟〉に閉じ込められている赤ん坊を救うべく、あらん限りの力を振り絞っているのである。それは、グロテスクの語源はグロッタであると言いたげでもあった。

グロテスクなのは語源に関わることばかりではない。この映画は「喰う」ことの表象である。

オテサーネクは自らの意思で動き出し、恐ろしいほどの貪欲さであらゆるものを喰うという、とめどない食欲を見せる。だが、これはオテサーネクにとどまらず、映画の狂言廻しともいえる隣人の少女アルジェビュトカの家族の食事風景もいささかグロテスクなのである。鍋から皿へと盛られた原型を止めないベースト状の食物、それはまるで、嘔吐物のようにも見える。だが考えてみると、食物というものは、口腔に含まれた瞬間からペースト状の物質と成るべく運命にあるのであり、食物と嘔吐物のようなものとの境は何なのだろうかと思う。境を思うこと自体がグロテスクでしかない。

食物の摂取口である口にしても、そこから先は器官=洞窟なのだから、食べるという行為自体がグロテスクを孕んでいるのである。

グロテスクついで少女アルジェビュトカが口ずさむ「精子」という言葉。少女がこの言葉を口ずさむこと自体がグロテスクか否かはさて置いて、そのことを父親に叱責、というか罵倒に近い言葉を投げつけられる。だが少女は、そのことで少しも恥じることはない。「精子」に付随する生殖、あるいは性とはたゆまぬ日常の事象なのであり、わたしたちが日々、口から食物を摂取するように、生殖・性という生成行為も、摂取することとなんら変わりはない日常なのである。そういう意味で、少女はアプリオリに、世界の生成を表象する存在としてある。

3、世界を俯瞰する存在としての少女

「狂言廻しともいえる少女」と先述したのだが、映画『オテサーネク』の物語は、この少女により読まれる(あるいは詠まれる)民話『オテサーネク』の事後として現れる。

少女は民話を読むことで世界を予見するのであり、少女は事後として起こるであろうオテサーネクの不幸を回避しようとする。世界は予め民話として書かれており、それを読んだ少女のみが世界を俯瞰できる神の視点を持っているのである。

予め民話として書かれているのはオテサーネクが見る見るうちに成長し、食物だけでなく、飼い猫から尋ねてきた郵便配達人や福祉事務所の職員をも喰うのである。この事態に手をこまねいた夫妻は、オテサーネクを地下室に閉じ込めることにした。

だが、地下室に閉じ込めるだけで事態を止めることのできるのか。否である。これができるのは、民話を読むことで未来を予見し、世界を俯瞰できる少女アルジェビュトカのみである。

はたして神は、既に書かれてしまった世界を変えることができるのか。これは終盤になっても判明しない。

地下室に降りて行く管理人の女。彼女のみがそのことを知っている。オテサーネクはこの女を喰うのか、それともこの女にお腹を裂かれるのか。映画では結末は描かれない。

地下に降りるとは、地下墓地=グロッタへ下るということでもある。

(日曜映画批評家:衣川正和🌱kinugawa)

いいなと思ったら応援しよう!