そもそも“部下を深く理解する”のは難しい。だからこそ...

これまで「部下を深く理解する」というテーマで、【スキル編】【スタンス編】【動機の源泉編】と書いてきました。最後に、「あとがき」的に締めたいと思います。

マネジメントにおいて「部下を深く理解する」ことの重要性が語られているが、“いったい何をどのように理解したらいいか?”については十分に語られていない

マネジャーが部下を正しく理解するためには【観点・モノサシ】を持つことが有効

それは“スキル・スタンス・動機の源泉“の3つである

そしてその【観点・モノサシ】とは…

【スキル】は、課題解決力×対人影響力のマトリクスで観る

【スタンス】は、6つの要素を3つの対で観る

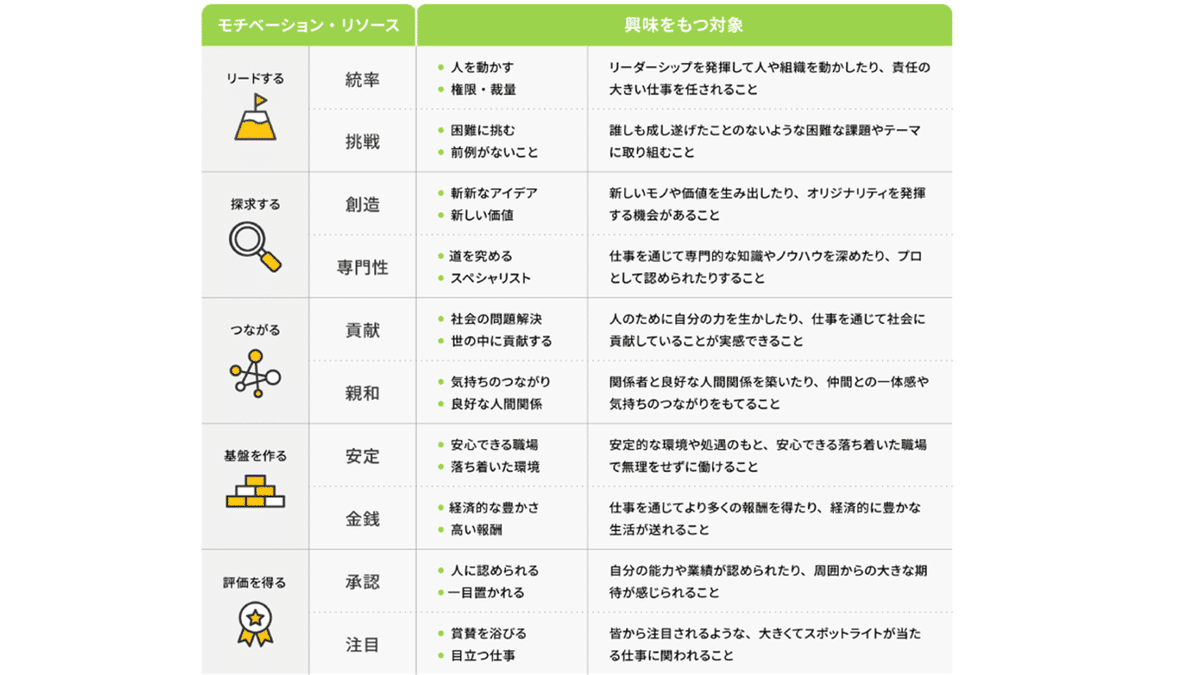

【動機の源泉】は、仕事上重視する要素の組み合わせで観る

出来るだけわかりやすく、と心がけたつもりですが、読んで下さった方の中には、“部下を深く理解する”というタイトルの割には、人を型にはめて、安易に類型化しようとしてるのでは?と感じた方もいらっしゃると思います。

リクルートの創業者の一人で、私自身、強い影響を受けた大沢武志さんは、著書「心理学的経営」で、人間という存在について以下のように述べています。

人間には様々な欲望があり、日々様々な感情の狭間で揺れ動いている。一人の人間をとらえても、自分の中に高い目標に挑戦し、困難な課題にも積極的にとりくむ意欲溢れる時があるかと思えば、一方ではできる限り煩わしいことは避けて、楽をしようとする明らかに怠け者の自分を見出すこともできるはずである。状況によって、あるいは気分によって、いずれかの自分が顔を出し、もう一方の自分が隠れているというのが現実であろう

不合理と不条理に満ちた人間、矛盾に満ちた組織の現実をありのままに理解しようとするところに心理学的経営を論ずる意味がある

この、人間に対する深く洞察に満ちた経営観にとても共感しています。

そもそも人は理解しあうことは極めて難しい、だからこそ、その姿に少しでも近づくための観点・モノサシが必要、ただし、それに囚われ過ぎてはいけない、と考えています。

私自身マネジャー時代、「よし掴めた!」と思った部下の“動機の源泉”を意識して、面談で本人への期待をメッセージしたものの、まったく響かず空振り(笑)という経験は少なくありません。

人間は、非合理的な側面も含めて極めて複雑な存在。

Aさんから見たある部下の印象と、Bさんから見た同じ部下の印象とでは大きく異なることが多々あります。

だからこそ、部下本人とマネジャーの間での対話や、部門のマネジャー陣が、所属メンバー一人ひとりについて行う対話が大切です。ご紹介した観点・モノサシが、対話を通じて組織の“共通言語”となっていけば、嬉しい限りです。

そして、「部下に関心を示し、深く理解しようとする」という行為が、部下の「期待されている」という感情を喚起し、組織全体のエネルギーとなっていくのだと思います。

Life is quest.

よろしければ、各編ご覧ください!