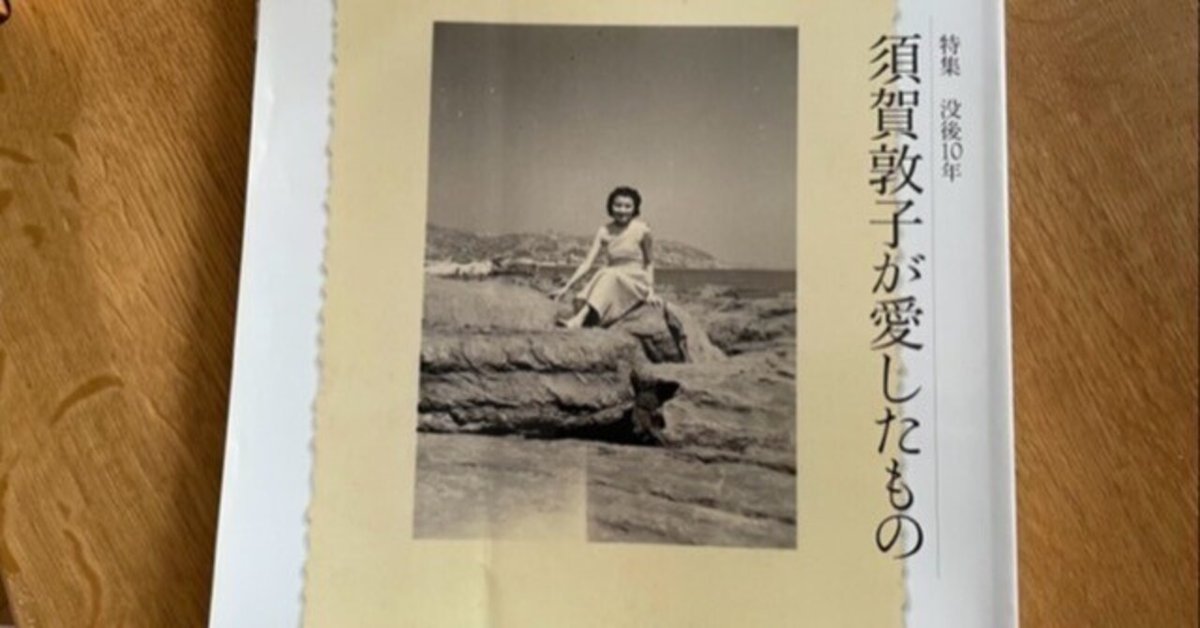

2008年10月芸術新潮・須賀敦子

職場の方と好きな本の話をしていた。

「こんな梅雨時に読みたくなるのは、須賀敦子や内田洋子だわ。」

と聞き、なんとなくイタリアの話になり、アントニオ・タブッキ没後一年の時に出た、雑誌『ユリイカ』の特集号を私が持っていた話になり・・・。

「そういえば、須賀敦子さんを特集した古い雑誌が家にあるわよ。」

と仰るのを聞き、ぜひ、見せて欲しい、とお願いした。

2008年10月号。

須賀敦子が愛したもの。

中には、須賀敦子のイタリア地図なるものがあり、楽しめる。

24歳の時に初めてイタリアを訪れ、29歳からの13年間をイタリアで暮らし、そして、55歳を超えてから、溢れ出すように綴られた遠い日々。

写真をみていたら、込み上げるものがあった。

シエナの道を思い出した。

私が貧乏旅行でイタリアを巡ったのは、20歳の時だった。

毎日、大学の帰りにデザイン事務所で11時くらいまでアルバイトをした。

出発の直前まで、そうして小遣いを貯めた。

アリタリア航空機で離陸した後はぐっすり寝てしまい、しばらく記憶がない。

ローマ、ナポリ、フィレンツェ、シエナ、アッシジ、ヴェネツィア、ミラノ・・・。

教会にある絵画、美術館・・・とにかく美術品とその背景を巡る旅。

それぞれの滞在日数は短かった。

しかし、若い感性がある時に行けてよかったと思う。

今、あのような衝撃を感じるかと言われたら、きっとちがう。

落ち着いた感覚で、違うことを思うのだろう。

私が生まれた年の11月4日にフィレンツェで大洪水が起き、その時に美術品を救うために活動したマッド エンジェルの話を以前に書いたことがある。

サンタマリア・ノヴェッラのエンジェルス・オブ・フローレンスは、今も私のお守りのようなもので、毎日、手首の内側に擦りこむ。

時間が経つほど、パウダーに似た優しい香りになる気がする。

旅行の中で、特にアッシジの記憶は鮮明だ。

美術書が主な買い物であったけれど、アッシジでは聖フランチェスコのロザリオを手に入れた。

十字架を胸に抱いた聖フランチェスコ。

そして、下は『小鳥に説教する聖フランチェスコ』

聖フランシスコの祈りについて、以前書いたことがある。

丘の上から見た景色を、今でも思い出すことがある。

雑誌を捲りながら、昔の旅を思い出している。

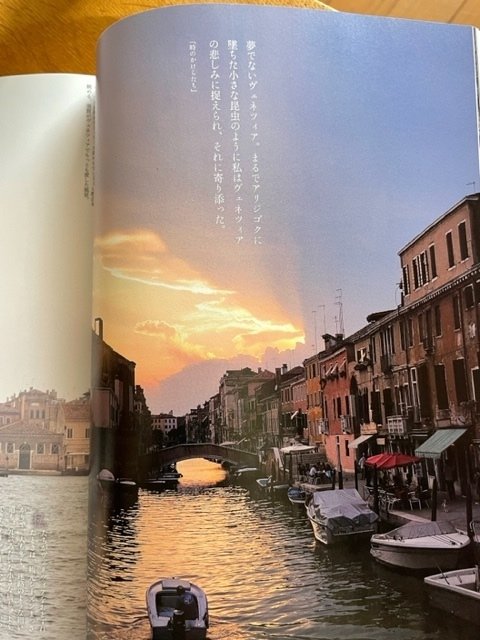

夕暮れのベネツィア。

橋を渡りながら、映画のワンシーンを思い出していた。

あるいは、塩野七生の本の一節を。

ベネチアングラスの香水瓶が書かれた部分を思い出す。

芸術新潮に引き込まれてしまった。

ちょうど、この本を横に置いていた。

なぜか、梅雨時に私も読み返そうと思っていたのだ。

昔とは違う感覚で、変わらない、いや、変わっているかも知れない景色を見に行きたい。

日本の梅雨時期は、それはそれで美しさもある。

家に居られる限りは、雨は嫌いではない。

湿度が上がってアスファルトの匂いがして、緑も濡れた匂いがして、

それはそれで好きである。

むしろ、窓の近くで雨を長く見ている。

しかし、違う場所に逃避する日もほしい。

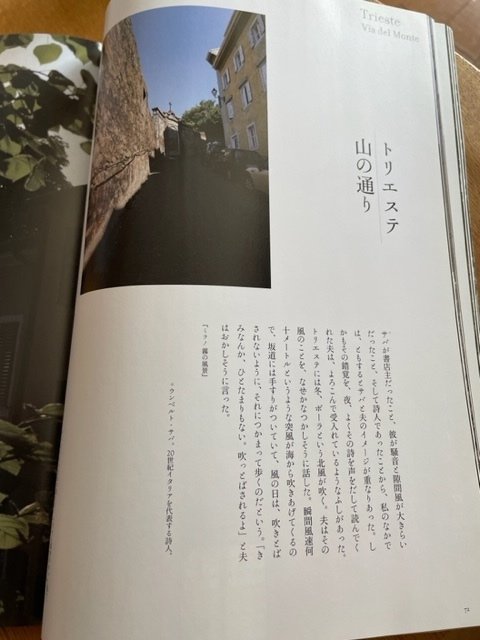

ボーラ通りは冬のトリエステに吹く有名な風。

この町はウンベルト・サバと、亡き夫との思い出につながるたいせつな町だった。

特集には、着物好きであったことも書かれている。

載っている着物の写真は、やはり芸術性が高い美しいものである。

「着物の注文があるのは、決まって大きな仕事の前。忙しくなる前に、綺麗なものを見ておきたいとおっしゃって、自分にプレッシャーをかける意味もあったようです。」と、京呉服西村のご主人の言葉が書かれている。

40代後半から亡くなる5年くらい前まで、毎年のように着物を帯と一揃いを誂えたそうだ。

「染めはだいたい別注です。素材は本物以外は見向きもしませんでした。」

生地は着やすく、コクのある色が出る結城や大島が好きだった。松の図の着物は大島地に友禅染めをしたもので、当時は珍しかった。

車好きで、上記の西村氏と話があったという。

イタリア時代は、濃紺のフィアット500に乗っており、日本でも同じ車にしたかったが、いい状態のものが見つからないので、ドイツ車は好きではないのにゴルフに乗っていたそうだ。

ヴェント、ゴルフを運転していた私はこんなところで嬉しくなるが、本当はフィアットに乗ってみたい。

そんな話が読めることが楽しい。

西村氏の話として、

「ママとイタリアが大好きで、日本がちょっと好き、そういうふうに見えました。」

という須賀敦子の着物好きは、母親の影響だったという。

母親とは、日常の着るものや食べるものに関して好みが合うようだった、と。

須賀敦子は、母親にミロスラフ・サセックの都市絵本シリーズをプレゼントしている。

パリとローマとロンドンの3冊。

パリ版の扉に「ママ、お誕生日おめでとう」とあり、さらに本文すべてが日本語に訳され、丁寧に清書されていたという。

パリとローマには2年、ロンドンにも3ヶ月いたことがあったから、自分が暮らした街のことを、ヨーロッパを知らない母親にすこしでもつたえたかったのだろう、と書かれている。

ギ ラロッシュの香水を愛用し、パーカーの万年筆を愛用し、誰にもあげたくないと言った着物は、最後は本人の遺志により姪に贈られたそうだ。

56歳で文筆活動が始まり、『ミラノ 霧の風景』を61歳で刊行。

62歳で女流文学賞をとられた。

『トリエステの坂道』は、66歳の時に刊行。

『地図のない道』は、亡くなった翌年の1999年に刊行された。

人生にはタイミングというものがあるのだな、と思い、雑誌を閉じた。

いいなと思ったら応援しよう!