展覧会レビュー:和食展(国立科学博物館) その②

──酎 愛零が展覧会「和食」を鑑賞してレビューする話──

ごきげんいかがでしょうか、お嬢様修行中の私です。

東京都は台東区、上野恩賜公園内にある国立科学博物館の展覧会「和食」のレビュー続きとなります。前回は日本列島の水事情、多様な植生、お米と大豆についてまでレビューいたしました。どれも内容が濃く、脳みそに詰めこむのにそれこそごちそうをお重に整然と詰めていくような、そんな感じの展覧会です。雑多にぽんぽん放り込んでいくとすぐに頭がパンクしそう。

では、まいりましょう!今回は水産資源からです!

植生と同じく、南北に長い日本列島は海の様相も海域ごとに特色がございます。北は流氷におおわれるオホーツク沿岸域から南はマングローブ林や珊瑚礁の広がる沖縄の海まで、その多様な水の環境には魚類が約4,700種、介(水産無脊椎動物)類が約8,500種も存在するとのこと。

和食と言えば魚介類、みたいなところがあるのは、ひとえに南北に長い島国をとりまく海の環境の多様さにあるのですね。島国であっても、海の環境が単一相に近ければ、全国どこへ行っても同じような料理がでてくるでしょうから。

ベラって言いませんでしたっけ?あれ?私だけ?母方の祖父がそう言っていたような気が……

トラフグ……?えっちょっとお待ちなさい、カツオより大きいんですけど?トラフグってこんなに大きくなりますの?こわ……

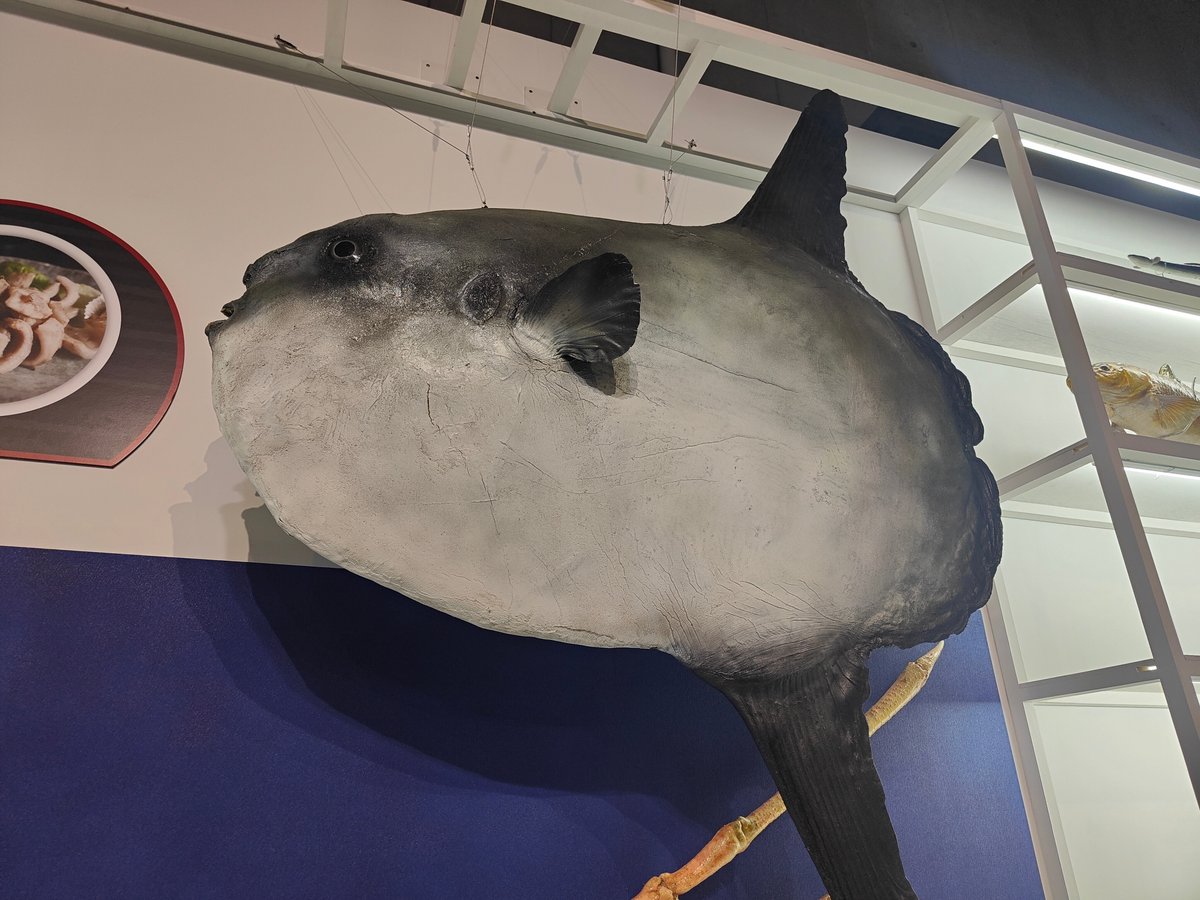

なんとなくプニョとしたイメージのあるマンボウ。もちろん食したことはございませんわ。肉質は水分を多く含み、傷みやすく流通には向かないとか。食べてみたいと思ったら、水揚げされる漁港に行くしかなさそうですわね。

マンボウの可食部は肉、肝、腸など。腸が肉よりも食味がいいというのが気になりますわね。ホルモン焼きみたいにして食べるのでしょうか。ジュルリ(๑´ڡ`๑)

これ!高級な貝ですわ……!私も名前だけは聞いたことがございます。もっとも私が行くような駅ナカの立ち食い寿司ではあまり見かけませんけれども。九州では貝柱以外の部分も「びら」という名称で食用にするとか。

タカアシガニって、水族館で見かけるあのタカアシガニですよね。あまりにも脚が長すぎてエイリアンぽく見えるので食欲的な面で少し抵抗がありますわ……まあでも、調理されて出てきたら関係ないのでしょうけど。

他に深海料理の食材としては、メギス、メヒカリ、ゲホウ、ゴソ、ノドグロなど。メヒカリの唐揚げは、上野アメ横の飲み屋さんで何度もいただきましたわ!

それはともかく、私このホヤが好物なのです。人によって好みがまっぷたつに分かれる魚介類の代表格と言ってもよいでしょう。だいぶ癖のある味と匂いなのですけど、酒飲み、特に日本酒飲みにとってはベストな酒肴になれるポテンシャルを秘めています。生でいただくなら鮮度が第一、薫製でもいけますわよ!

なんなんですの?この展覧会は?日本人見学者のおなかを減らしにきておりますの?٩(๑`^´๑)۶(半ギレ)これを観て出た後はお寿司屋さんに直行するしかないではありませんか!

青柳のにぎりは大好き!青柳の小柱軍艦巻きも大好物ですわ〜(๑´ڡ`๑)

ちなみに「青柳」は貝殻を剥いた身のことを指す言葉であり、標準和名は「バカガイ」。このバカガイの名の由来には諸説あり、馬鹿みたいに貝殻を開けて舌を出しているからとか、潮の満ち引きによって頻繁に住処を変える「場替え貝」が訛っただとか、産地の「馬加(まくわり。現在の幕張)」を音読みしただとか、いろいろとございます。東京湾、それも千葉県沿岸住みの民ならば、青柳を知らぬ者はおりませんでしょう(*´ω`*)

これで作る昆布巻きはタイヤみたいな大きさになるのでは?

漢字は「若布」「和布」「稚海藻」など。

ちなみに海藻が頻繁に食卓に載るせいで、日本人は世界の他の民族・文化圏と比べてもヨウ素の摂取量が多い民族となっております。なので海藻の食べ過ぎ=ヨウ素の過剰摂取にはご注意を。甲状腺ホルモン分泌に異常をきたしますわよ。

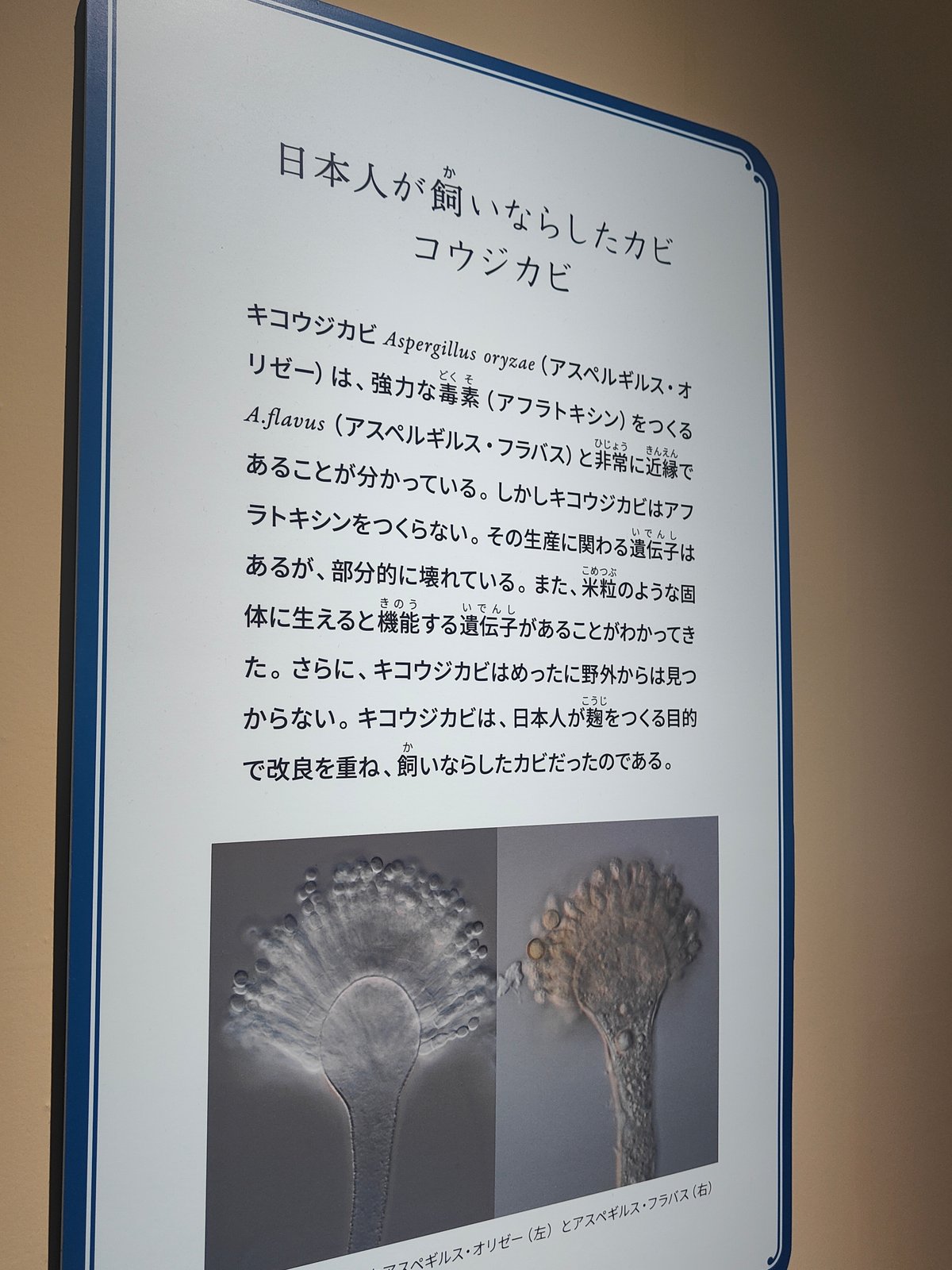

どんどん進んでいきましょう。ここからは原初のバイオテクノロジー、発酵についての展示となります。

発酵と腐敗のと違いは、ざっくり言えば人間に有用か有害かということですわ。納豆やくさや、ふなずしなどのようにどれだけ異臭がしても、人間にとって有用であり、害がないのであれば、それは腐敗ではなく発酵──ということになりますの。

そのためには有害な菌の活動を抑え、発酵に関わる菌の活動を後押ししてあげる必要があります。温度を低く保つ、水分を少なくする、塩分を高くする、酸性を強くする──それら人為的な介入の歴史こそが、バイオテクノロジーの曙だったのでしょう。

お醤油の起源は、はるか鎌倉時代に中国から伝えられた「径山寺味噌」の桶の底に溜まった液体であると言われています。

醤油の醤は中国語の醤であり、これは調味食品を発酵させたものの総称でした。豆板醤や甜麺醤などの醤ですわ。

そして中国語の醤は日本語の醤となり、肉や魚から作られる肉醤(塩辛など)、植物から作られる草醤(漬け物など)、穀物から作られる穀醤が生まれました。このうち穀醤が現在の醤油の元祖となり、その前段階のものを未醤と呼び習わしたとか。この未醤の実態と音節が「味噌」に転訛していった、というのは、なかなか説得力のある説です。

いかがだったでしょうか?ここでいったん区切りましょう!展示はこれで2/4ほどです!(;´Д`)ハァハァ

暖かい海、冷たい海、それぞれの海流、浅瀬から深海まで至る立体的な海中地形。ここでもやはり南北に長い日本列島の地形が大きく関わってきています。豊かな海の生態系は地域ごとの食習慣の差を産み、日本に「米と魚介」という基本スタイルをもたらしました。これが赤道直下の丸くて平たい島なら、ここまでの多様性は生まれなかったでしょう。

また、真菌やバクテリアを使用した発酵は、バイオテクノロジーの原点とも言うべきもの。そしていまやお醤油をはじめ、お味噌、出汁などは日本人の構成元素のひとつと言ってもよいでしょう。私も旅行する際は関東のお醤油を持ち歩いております。

次回はいよいよ和食の黎明に切り込んでまいりますわ!各時代の民がどのようなものを食べていたのか、縄文時代の食から信長の饗応膳までをレビューいたします。まだまだ勉強は終わりませんわー!✧◝(⁰▿⁰)◜✧

今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

それでは、ごきげんよう。

前回はこちら↓

いいなと思ったら応援しよう!