「からくりTV」のこだわり・・ビジョンを定める②~組織開発日記#4

ビジョンを定めるにあたり、なぜ言葉にこだわったのか。これを説明するひとつの例として、僕が10年間演出をつとめた「からくりTV」の話をさせてください。

からくりTVの「からくり」

「さんまのSUPERからくりTV」という番組は、さんまさんの日本一のトークに加え、国内外のビデオクリップや「ビデオレター」「サラリーマン早調べクイズ」などの企画モノのおもしろさで勝負した番組でした。

およそ3分から8分くらいのVTRが途中でフリーズ(静止)し、そこでクイズが出題され解答者が得点を競うという建て付けでした。

ただし普通のクイズ番組と大きく違うのが、

「不正解でも、おもしろい解答には得点が入る」

というシステムです。

浅田美代子さんや長嶋一茂さんがくりだす珍回答には、さんまさんから「ナイスボケ」というぬいぐるみが渡され、6点加算されます。

もうお気づきでしょうか?

このナイスボケは「笑点」で言う座布団。からくりTVのスタジオ部分はクイズの体をした「大喜利」なのです。

言葉にこだわったのは、このVTRクイズの出題文です。

からくりTVのVTRは投稿ビデオクリップか企画モノかどうかにかかわらず、基本的には「面白ハプニング動画」です。ですから、クイズの出題文は基本的に、

「このあとどうなるでしょう?」

でクイズとしては一応成立します。

ところが、クイズとしては成立するがそのままでは大喜利にならない。ひとつ、例をあげます。

ある海外の投稿ビデオで、女性がそっと薄暗い廊下からバスルームに近づいていくとこらから始まる映像がありました。バスルームのドアをそっと開くと、バスタブにお腹をさらけだしてプカプカと仰向けに浮いて寝ている小型犬。とても珍しくもかわいらしい映像で、ここが面白ポイントです。

「そんなにずっとお風呂に入ってると、のぼせるわよ」と女性が何度か優しく声をかけると、犬はようやくザブっとおきあがる、というクリップです。

このビデオクリップを出題に使うにあたり、どういう出題文にするか?ここが放送作家とディレクターの腕の見せ所です。考えるポイントは、どういう出題文だったら、スタジオが盛り上がり、その後の解答VTRも面白く見えるか?ということです。大の大人が、こういったことを会議室でウンウンうなりながら考えるのです。

結果、VTRは、廊下らしきところを歩く女性のアップで画面を止めて出題することにしました。場所がバスルームの前とわからない方が、スタジオで解答が広がるだろう、という目論見です。暗い廊下を歩く外国人女性のアップの制止画面。これしか情報はない状態で、こういう出題文にしました。

出題 「カレンさんが今、一番心配してることは何でしょう?」

正解は、「お風呂が好きな飼い犬がのぼせていないか」なのですが、本番では、こんな解答がひきだせました。

関根勤さん「ダンナの血糖値が高いから、夜中に冷蔵庫開けてツマミ食いしていないか」

西村知美さん 「かいわれ大根の芽が出たかしら?」

(知美さん本人の関心事だったらしいです)

さんまさんは膝から崩れ落ちながら、ナイスボケのぬいぐるみを渡すのです。

他にも例えば、

「このあと玉緒さんが言った、余計なひと言とは何でしょう?」

と出題すれば、「余計なひと言」がフリになって、ナイスなボケがひきだせるなど、要するに10年間毎週毎週、どんな言葉にすればどういうアクションがひきだせるか?真剣に考えてきたということです。

なぜ私が言葉にこだわる性分にできあがったのか?すっかり長く、そして少々ムキになって(笑)説明してしまいましたが、少しでもおわかりいただけたでしょうか。

キックオフ・ミーティング

話を戻します。

2020年12月9日のキックオフ・ミーティングには、部長以上50人が参加し、午前10時から夕方まで半日以上かけて、オンラインでワークショップ風のミーティングを開きました。参加者には事前に「ザ・ビジョン」を読んでおいてもらいました。

議論のやりやすさを勘案し、まずは以下を言語化することにしました。これは、前出の「世界で最もイノベーティブな組織の作り方」を参考にしています。

Why?→なぜ、この事業をやるのか?我々の存在意義は?

Where?→我々はどこに向かうのか?何をめざすのか?

How?→それらを、どのような方法で成し遂げるか?(行動規範、のようなもの)

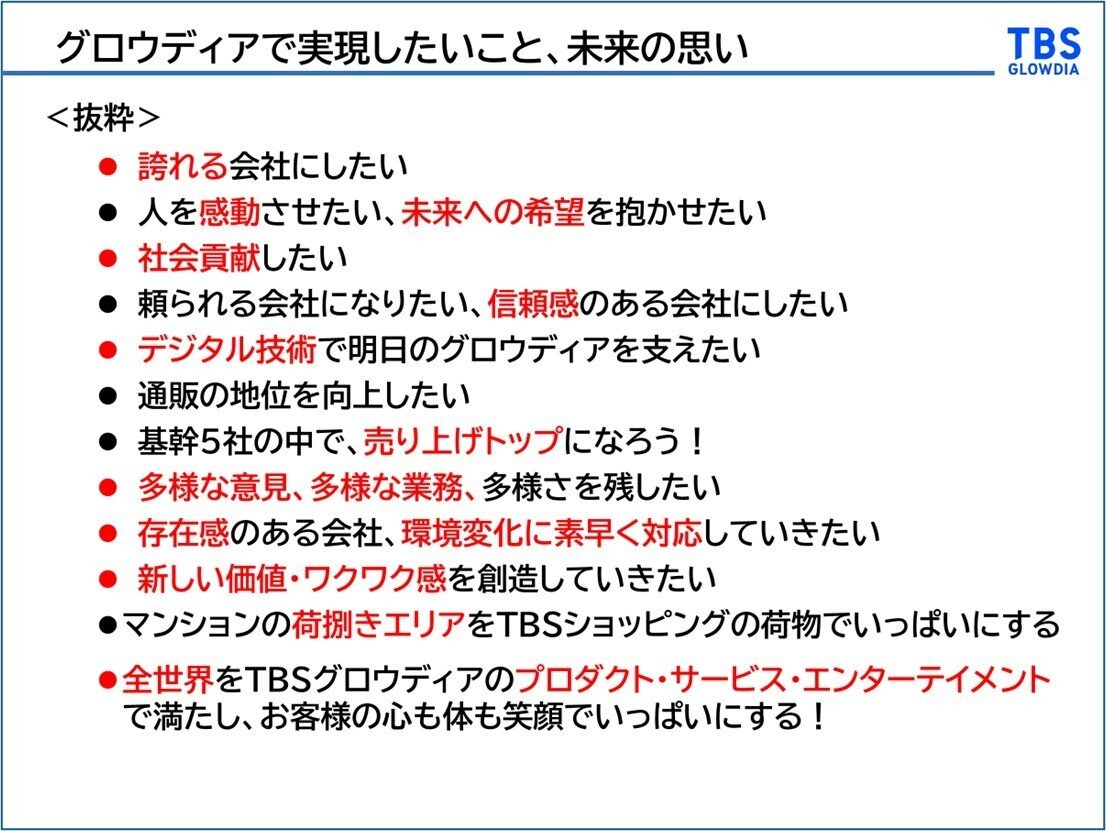

そこで、7社が合併してグロウディアという新会社になり、あらためてこの会社で実現したいことを、グループディスカッションなどで、ひき出していったのです。

言葉が降りてくる

そこで出たさまざまな思いや言葉を後日まとめ上げ、役員達のフィードバックをもらい修正し、それをまた50人に伝え議論し・・・。大まかにいえば、12月のキックオフから2か月間は議論の「発散」フェーズ、2月と3月は出たアイディアをまとめ、練り上げ、さらに紡ぐという「収束」フェーズとなりました。

この収束フェーズは、まさに生みの苦しみというべきものでした。例えて言えば、「絶対に当てないといけない『新企画特番』の放送日にむけて、ゴリゴリと番組を練って作り上げていく、ヒリヒリとした日々」です。

うーん。伝わりづらいですよね(笑)。

発散フェーズで出てきた、言葉のひとつひとつには、各事業本部の、皆の思いが詰まっています。それをなんとかまとめあげなければいけません。

皆の腹に落ち、かつありきたりではない、なにかよいフレーズはないか?発表は4月1日の社員集会。

ビジョン策定の間、ある日から僕は枕元に大きめのポストイットを置いて寝ました。脳というのは面白いもので、睡眠中や入浴中、散歩中など、リラックスした時にふとアイディアがおりてくるものなのです。

夜中に目が覚め、ボーっと考え浮かんだことをメモして、次の検討会議にかけていく。

こうして「降りてきた」ワードが、「免疫力」「異論」「アジャイル」など、やや「クセが強め」の言葉たちなのでした。

(つづく)