04-02-SF/LD:Alvin Toffler"Future Shock"-未来の衝撃‐続き

去年から今年にかけて世界を回った時に一緒に持って行った本がこの本になります。今, 日本は自民党の総裁選や立憲民主党の新しい代表などの選出がされる時です。政治家の人たちはどのような日本の未来を描くのでしょうか?この半年も営業妨害や生活妨害の中で、なかなか筆が進まず、旅行記を終わらせる事ができませんでした。私が”未来の衝撃”を読んで、引用したくなったような箇所を抜粋したいと思います。

From last June until this February, when I traveled around the world, I brought this book with me. Recently, in Japan, there are campaigns to choose new leaders for the Liberal Democratic Party and the Constitutional Democratic Party. What kind of future do these politicians envision for Japan? Over the past six months, due to various disruptions in my work and personal life, I haven't been able to make much progress on my travel journal. I plan to read "Future Shock" first and extract some quotes that I find inspiring.

P415

もし“未来の衝撃”が身体の病気だけの問題であるとしたら、それを予防したり治療したりすることはやさしいかもしれない。しかし“未来の衝撃”は、人間心理にもひどく影響を与えるものである。ちょうど人間の身体が環境上の過剰刺激を受け、その緊張の下で破綻をきたすことがあるように、人間の“心”とその決定の過程も、負担がこうじると、突飛な行動を始める。変化というエンジンをやたらにかけて走らせてしまうと、適応できない人間は健康を害するだけでなく、自分で理性的に行動しようとする能力までもそこねてしまうかもしれない。 われわれの周囲にある混乱と破壊―麻薬の氾濫、神秘主義の横行、繰り返される器物の破壊行動、野放しにされた暴力、虚無主義と昔への郷愁、大衆の病的な無感動さ、こういったものはすべて、“未来の衝撃”との関連において認識すればよく理解できるものである。社会的理性の欠如がこうした形で現れているということは、環境上の過剰刺激という条件の下で個人の決定能力が衰えてきていることを物語っていると思ってよい。 さまざまな有機体に対する変化の影響を研究している心理生理学者は、適応がうまくいくのは刺激の程度―環境のなかの変化と新奇性の量―が低くもなく高くもなく場合のみであるということを証明してみせた。

P344

If future shock were a matter of physical illness alone, it might be easier to prevent and to treat But future shock attacks the psyche as well. Just as the body cracks under the strain of environmental overstimulation, the “mind” and its decision processes behave erratically when overloaded. By indiscriminately racing the engines of change, we may be undermining not merely the health of those least able to adapt, but their very ability to act rationally on their own behalf.

The striking signs of confusional breakdown we see around us—the spreading use of drugs, the rise of mysticism, the recurrent outbreaks of vandalism and undirected violence, the politics of nihilism and nostalgia, the sick apathy of millions—can all be understood better by recognizing their relationship to future shock. These forms of social irrationality may well reflect the deterioration of individual decision-making under conditions of environmental overstimulation.

Psychophysiologists studying the impact of change on various organisms have shown that successful adaptation can occur only when the level of stimulation—the amount of change and novelty in the environment—is neither too low nor too high.

P419

したがって、大災害のときには、ある種の戦闘状態のときと同様、人間は心理的に圧倒される場合がある。そしてここでも、その原因は環境の刺激が強すぎるためといえるようである。災害の際の犠牲者はそれまで慣れ親しんでいた物とか関係とかが、いきなり変貌してしまうような事態にほうりこまれる。もともと自分の家のあったところがらくたが積みあがってくすぶっていたり、洪水の波の上に小屋が浮かんでいたり、家の窓よりずっと上の位置に舟がよぎっていたりするような場面に出くわす。環境は変化と新奇性とでいっぱいになる。そしてここでも、人の反応は混乱し、イライラした気持といらだちにつつまれ、殻にこもって無感覚になることなどが特徴となっている。

P346

In disaster, therefore, exactly as in certain combat situations, individuals can be psychologically overwhelmed. Once again the source may be traced to a high level of environmental stimulation. The disaster victim finds himself suddenly caught in a situation in which familiar objects and relationships are transformed. Where once his house stood, there may be nothing more than smoking rubble. He may encounter a cabin floating on the flood tide or a rowboat sailing through the air. The environment is filled with change and novelty. And once again the response is marked by confusion, anxiety, irritability and withdrawal into apathy.

P420

“文化の衝撃”を受けた人は兵隊や大災害の犠牲者のように、これまでなじみもなければ、予測もできない出来事、関係、事柄、と取り組んでいかなければならない。その人がこれまで習慣にいかなくなってしまう。その見知らぬ外国の社会自体は非常にゆっくりとしか変化していないかもしれないが、彼にとっては、それがみな新しいものになる。信号、音、その他の心理的ヒントは本人がその意味をつかむ前にさっさと過ぎ去ってしまう。経済全体が超現実主義的な様相を呈している。言葉の一つ一つ、行動の一つ一つに不安がつきまとう。

このような場所にいると普通の場合よりも疲れやすい。それとともに、文化圏を越えて旅行する者は、ランドステッドが言う「主観的喪失感、孤立感、孤独感」というものをしばしば経験する。

P346

The culture shocked person, like the soldier and disaster victim, is forced to grapple with unfamiliar and unpredictable events, relationships and objects. His habitual ways of accomplishing things—even simple tasks like placing a telephone call—are no longer appropriate. The strange society may itself be changing only very slowly, yet for him it is all new. Signs, sounds and other psychological cues rush past him before he can grasp their meaning. The entire experience takes on a surrealistic air. Every word, every action is shot through with uncertainty. In this setting, fatigue arrives more quickly than usual. Along with it, the cross-cultural traveler often experiences what Lundstedt describes as “a subjective feeling of loss, and a sense of isolation and loneliness.”

P422

一番理解しやすいのは感覚面である。人を正常な感覚刺激から切り離す感覚除去によると、新奇な感覚刺激の欠如は困惑と精神機能の障害を起こすことがわかっている。同様に、決まった型もなにもないばらばらの、混乱した感覚刺激物をあまりたくさん与えても同じような結果になる。

政治的、宗教的な洗脳をしようとする者が単なる感覚除去(たとえば、独房監禁)ばかりでなく、明滅する閃光とか急激に変化する色彩のパターンとか、むやみにやかましい音響効果のような、サイケ調のありとあらゆるものを動員して使うのも、こうした理由による。

一部のヒッピー信者の間でみられる宗教的熱狂と異様な行動は、麻薬を乱用したためばかりでなく、感覚をなくしたり、感覚に超刺激を与えたりするグループ実験の結果でもあるのだ。単調なマントラの詠唱や、人の注意を内部に向ける試み、外部の刺激を排除し、肉体的知覚にあわせようとする試みは、中途はんぱな刺激から出る気味の悪い、ときとして幻覚的ですらある効果を誘発しようとする努力なのである。

P347

The easiest to understand is the sensory level. Experiments in sensory deprivation, during which volunteers are cut off from normal stimulation of their senses, have shown that the absence of novel sensory stimuli can lead to bewilderment and impaired mental functioning. By the same token, the input of too much disorganized, patternless or chaotic sensory stimuli can have similar effects. It is for this reason that practitioners of political or religious brainwashing make use not only of sensory deprivation (solitary confinement, for example) but of sensory bombardment involving flashing lights, rapidly shifting patterns of color, chaotic sound effects—the whole arsenal of psychedelic kaleidoscopy. The religious fervor and bizarre behavior of certain hippie cultists may arise not merely from drug abuse, but from group experimentation with both sensory deprivation and bombardment. The chanting of monotonous mantras, the attempt to focus the individual’s attention on interior, bodily sensation to the exclusion of outside stimuli, are efforts to induce the weird and sometimes hallucinatory effects of understimulation.

P435

自分が“未来の衝撃”の犠牲者になることを知らない否定者は、否定者たることでみずからの墓穴を掘っているようなものである。彼が問題を処理する戦略そのものが、ついに変化に適応しなければならなくなった場合、そこで処理可能な問題をつぎつぎに処理してゆくということで片づかず、むしろ一つの大きな生活上の危機といった形で現われる可能性が多い。

“未来の衝撃”の犠牲者の第二の戦略は専門主義である。専門家は新奇な考えや情報をすべて締め出すことはしない。それどころか、彼は変化とベースを合わせるよう精力的に努力する。だが、それは生活の特定の狭い局面においてそうするのみである。医師とか金融業者のように、自分の専門の範囲内では最新の新機軸を利用するが、社会的・政治的・経済的新機軸に対しては、ちょっとした話題に対しても、殻を堅く閉ざしている人をよく見かけるものだ。抗議のために紛争を起こす大学が多くなればなるほど、また放火や騒動を起こすゲットーが多くなればなるほど、こういった専門家たちはそうした社会問題を知ろうとしなくなり、その人が世界を見る眼はますます狭いものとなってしまう。

・・・・・

“未来の衝撃”に対する三番目の一般的反応は、以前にはうまくいっていたものの、現在では不適当、不適切になっている適応慣習をあくまでも固守しようとする態度である。

P358

An unknowing victim of future shock, The Denier sets himself up for personal catastrophe. His strategy for coping increases the likelihood that when he finally is forced to adapt, his encounter with change will come in the form of a single massive life crisis, rather than a sequence of manageable problems.

A second strategy of the future shock victim is specialism. The Specialist doesn’t block out all novel ideas or information. Instead, he energetically attempts to keep pace with change—but only in a specific narrow sector of life. Thus we witness the spectacle of the physician or financier who makes use of all the latest innovations in his profession, but remains rigidly closed to any suggestion for social, political, or economic innovation. The more universities undergo paroxysms of protest, the more ghettos go up in flames, the less he wants to know about them, and the more closely he narrows the slit through which he sees the world. Superficially, he copes well. But he, too, is running the odds against himself. He may awake one morning to find his specialty obsolete or else transformed beyond recognition by events exploding outside his field of vision.

A third common response to future shock is obsessive reversion to previously successful adaptive routines that are now irrelevant and inappropriate. The Reversionist sticks to his previously programmed decisions and habits with dogmatic desperation. The more change threatens from without, the more meticulously he repeats past modes of action. His social outlook is regressive. Shocked by the arrival of the future, he offers hysterical support for the not-so-status quo, or he demands, in one masked form or another, a return to the glories of yesteryear.

P439

こうした前提条件を満たすのはますます難しくなっている。したがって、“未来の衝撃”の犠牲者でこうした戦略をとる者は、混乱と不安の気持がだんだん深まっていくのを経験するこことになる。

P362

These preconditions, however, are increasingly difficult to meet Thus the future shock victim who does employ these strategies experiences a deepening sense of confusion and uncertainty.

P442

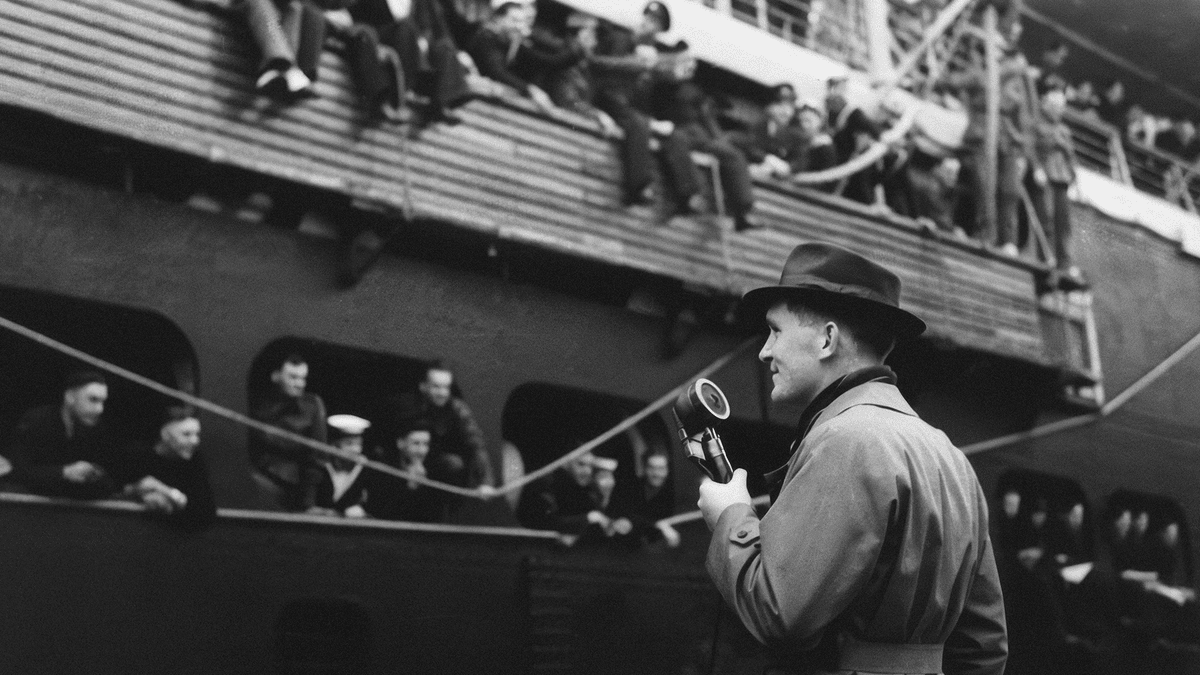

感情がいったいどこにいってしまったかは、過剰刺激の影響、つまり第二次世界大戦のビルマ戦線におけるインド・中国連合軍のゲリラの無感動、災害犠牲者の無表情な顔、“文化の衝撃”を受けた人が知的にも感情的にも自己の殻のなかに閉じこもってしまうことを理解すれば、納得のいくことだ。なぜならばこれらの若者たちやその他百万という人たちは、混乱しており、乱暴であり、無感動の状態であり、“未来の衝撃”の兆候をすでにみせているからだ。彼らはその初めての犠牲者なのだ。

多数の人々に“未来の衝撃”を与えれば、社会全体の理性も影響を受けずにはおかない。ホワイト・ハウスで都市問題を担当している大統領補佐官ダニエル・P・モヤナハンによると、今日アメリカは、「精神衰弱にかかっている人と同じような特徴を示している」という。なぜならば、神経や内部分泌腺に対する負担のかけすぎが肉体に及ぼす影響はいうにおよばず、感覚、認識、決定の諸機能に対する過剰刺激があまりにも積み重なって、われわれのまっただなかに病気をつくりだしているからである。

P364

The reporter might understand where all the feeling has gone if he understood the impact of overstimulation, the apathy of the Chindit guerrilla, the blank face of the disaster victim, the intellectual and emotional withdrawal of the culture shock victim. For these young people, and millions of others—the confused, the violent, and millions of others—the confused, the violent, and the apathetic—already evince the symptoms of future shock. They are its earliest victims.

It is impossible to produce future shock in large numbers of individuals without affecting the rationality of the society as a whole. Today, according to Daniel P. Moynihan, the chief White House advisor on urban affairs, the United States “exhibits the qualities of an individual going through a nervous breakdown.” For the cumulative impact of sensory, cognitive or decisional overstimulation, not to mention the physical effects of neural or endocrine overload, creates sickness in our midst.

P443

世界は、“気が狂った”という主張、“現実は似て非なるもの”という落書、幻覚を起こす薬に対する興味、占星術やオカルトに対する熱狂、感覚や恍惚や“最高の経験”に真実を求める態度、極端な主観主義への偏向、科学に対する攻撃、理性が人間をだめにしたという雪だるま式にふくれる確信などは、もはや理性的に変化と取り組めないと思い込んでいる一般の人々の日常的経験を反映しているのである。

P364

The assertion that the world has “gone crazy,” the graffiti slogan that “reality is a crutch,” the interest in hallucinogenic drugs, the enthusiasm for astrology and the occult, the search for truth in sensation, ecstasy and “peak experience,” the swing toward extreme subjectivism, the attacks on science, the snowballing belief that reason has failed man, reflect the everyday experience of masses of ordinary people who find they can no longer cope rationally with change.

P449

われわれは、まず最も個人的なレベルで、“未来の衝撃”を防ぐための戦いを始めることができる。意識していようといまいと、われわれの日常活動の多くが、実際上、“未来の衝撃”を防ぐ試みであることは明らかである。われわれはみずからの適応や限度を超える恐れのあるときは、刺激のレベルを低くするためいろいろの戦術を用いている。しかしながら、多くの場合、これらの戦術は無意識に用いられている。われわれはそれらの戦術を意識的に使うことによって、その効果を高めることができる。

P374

We can begin our battle to prevent future shock at the most personal level. It is clear, whether we know it or not, that much of our daily behavior is, in fact, an attempt to ward off future shock. We employ a variety of tactics to lower the levels of stimulation when they threaten to drive us above our adaptive range. For the most part, however, these techniques are employed unconsciously. We can increase their effectiveness by raising them to consciousness.

P455

このように、大切なことは変化を抑制するという不可能なことをすることではなく、変化をあやつることである。生活のある側面で急速な変化を望むならば、われわれは意識的に、どこかに他の分野で安定領域をもとうとすることができる。

・・・・・

結局は、変化をあやつっていくために、変化を予測しなければならないのだ。

P389

Yet, if we search for clues rather than certainties, even these primitive devices can help us moderate or channel the flow of change in our lives. For, by helping us identify the zones of rapid change, they also help us identify—or invent—stability zones, patterns of relative constancy in the overwhelming flux. They improve the odds in the personal struggle to manage change.

……we must work out new tactics to help us regulate the stimulation to which we subject ourselves.