基本のフィナンシェの作り方

マドレーヌと並んで代表的な焼き菓子がフィナンシェです。

バターを焦がしバターにする手間はあるものの、基本的には順番に混ぜていくだけでマドレーヌと手順はそう変わりません。

マドレーヌの記事に書いたことと重なる点は、説明を簡略化しています。

材料の話

フィナンシェの材料は、基本的には卵白・砂糖・小麦粉・アーモンドパウダー・バターです。

マドレーヌとフィナンシェの最大の違いは、フィナンシェは全卵ではなく卵白のみを使うことです。

濃厚な卵黄ではなく淡白な卵白を使うので、バターとアーモンドの風味が全面に出ます。

材料にこだわりたい方は、バターとナッツパウダーにいいものを使ってください。

発酵バターを使う、皮付きのアーモンドパウダーを使う、アーモンドではなくへーゼルナッツパウダーを使う、などで基本のレシピでも風味がだいぶ変わります。

その場合は、発酵バターと普通のバター・ヘーゼルナッツとアーモンドをブレンドするなどして、バターとナッツのどちらかの風味が強くなりすぎないようにお好みの割合を見つけてください。

ここではシンプルに皮なしアーモンドパウダーと無塩バターを使っています。

またしっとりした食感にしたいので、砂糖だけでなく水飴を入れています。

水飴と蜂蜜はどちらもしっとりする効果があるのでマドレーヌでは蜂蜜を入れましたが、今回はバターとアーモンドが主役なので風味の強すぎる蜂蜜ではなく水飴を使っています。

小麦粉は薄力粉を使用します。

ここでは粉の風味があって焼き菓子向きの「シュクレ」という銘柄を使っています。

型の話

フィナンシェは「金塊」と言う意味があるため、一般的に台形の型で焼きます。

私はフィナンシェはカリッとした外側と、ソフトな中心部分の食感の差が感じられるような仕上がりがいいと思っています。

そのためには、まずシリコーンのような熱伝導の悪い型よりは金属製の型の方がいいです。

金属製だと六面全部がカリッとしますが、シリコーン製だと天面と天面のフチだけがカリッとします。

また、浅い型だと全体が同じ感じに焼けるので、外側をカリッとさせつつ中心部にソフトな食感を残すには、深い型の方がおすすめです。

今回はマドレーヌ型と同じメーカーの、ブリキにシリコン加工をした深型のフィナンシェ型を使用しています。

フィナンシェ型がない場合は、マドレーヌ型(シェル型)でもいいです。

下手に浅い型を使うよりも、深さのあるシェル型の方が、外側と内側の食感の差が生まれやすいです。

私は丸型も持っているので、こちらの型で焼くこともあります。

フィナンシェの配合と作り方

分量

8×4.5×2cmのフィナンシェ型10個分

・卵白 120g

・グラニュー糖 100g

・水飴 21g

・薄力粉 48g

・アーモンドパウダー 48g

・無塩バター 112g

・型に塗る無塩バター 適量

下準備

①型に塗る無塩バターを室温に戻しておきます。

バターを常温に戻し、マヨネーズぐらいの固さにします。

フィナンシェは型から外れやすく、少し固いバターを適当に型に指で塗るだけでも問題はないので、必ずしも柔らかいバターを丁寧に刷毛で塗る必要はありません。

でもバターをしっかり塗った型で焼いた方が、よりバター風味を感じられるので、厚めに塗るためにクリーム状にしておきます。

②バターは溶けやすくするために、いくつかの塊に切っておきます。

大きいひとかたまりだと火にかけた時に、まだ全体が溶けていないのに液体部分が先に焦げてしまい、ムラができてしまいます。

焦げ始める前に全体が溶けるよう、いくつかに切り分けて片手鍋に入れておきます。

③オーブンを210℃に予熱します。

作り方

①型にバターを塗ります。

前述の通り、適当に薄く塗っても型からは外れるのですが、ここでは刷毛で塗っていきます。

均等な厚みになるように、多めに塗ります。

型の素材やオーブンによっては、バターの塗りムラが焼き色のムラになります。

大量に作る場合は、風味は落ちますがマドレーヌの時のように離型油スプレーを使用してもかまいません。

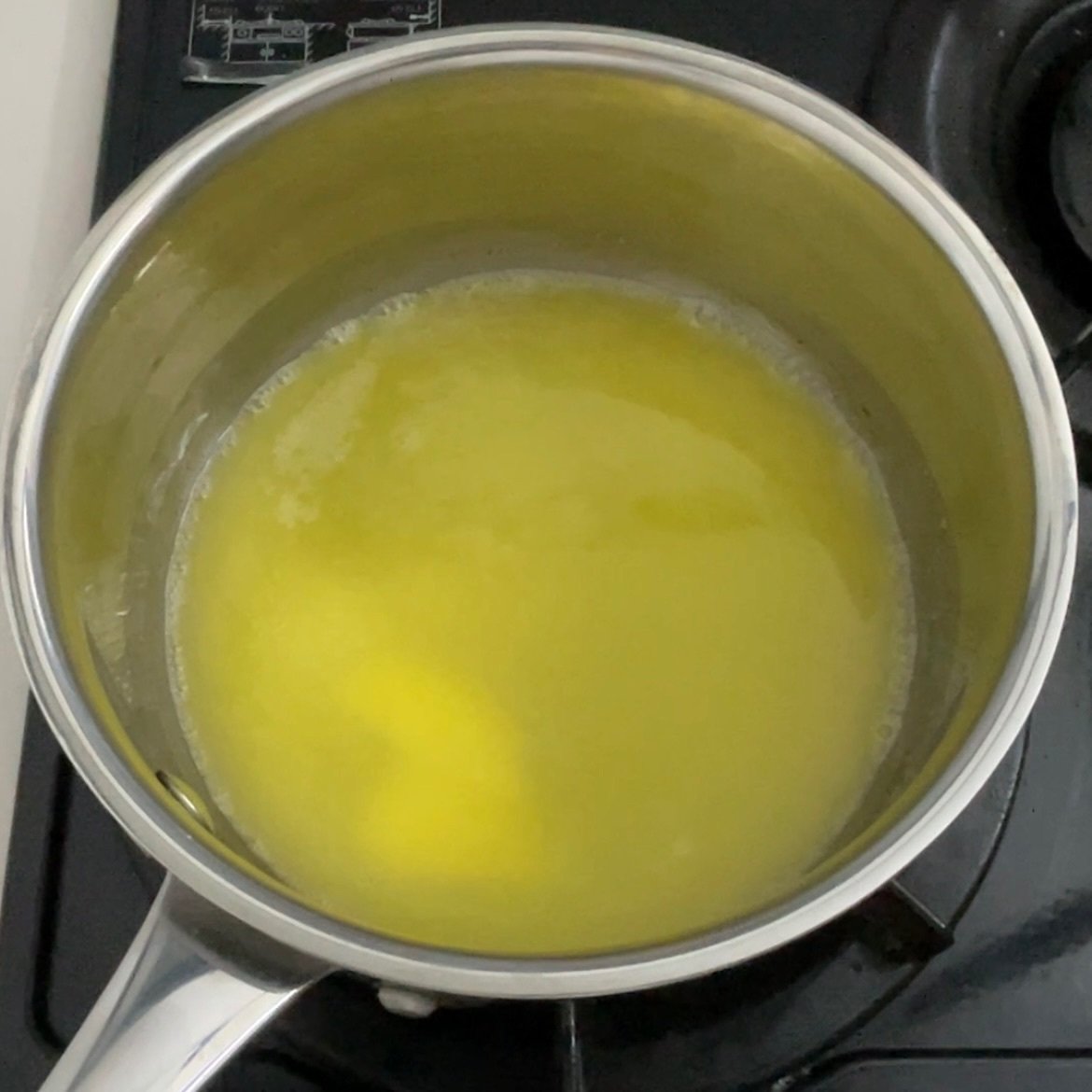

②バターを弱火にかけて溶かします。

焦がしバターを作っていきます。

下準備②のバターを入れた鍋を弱火にかけます。

始めから強い火にかけると溶けた部分が先に焦げてしまうので、全体がまず溶かしバターになるように弱火にかけます。

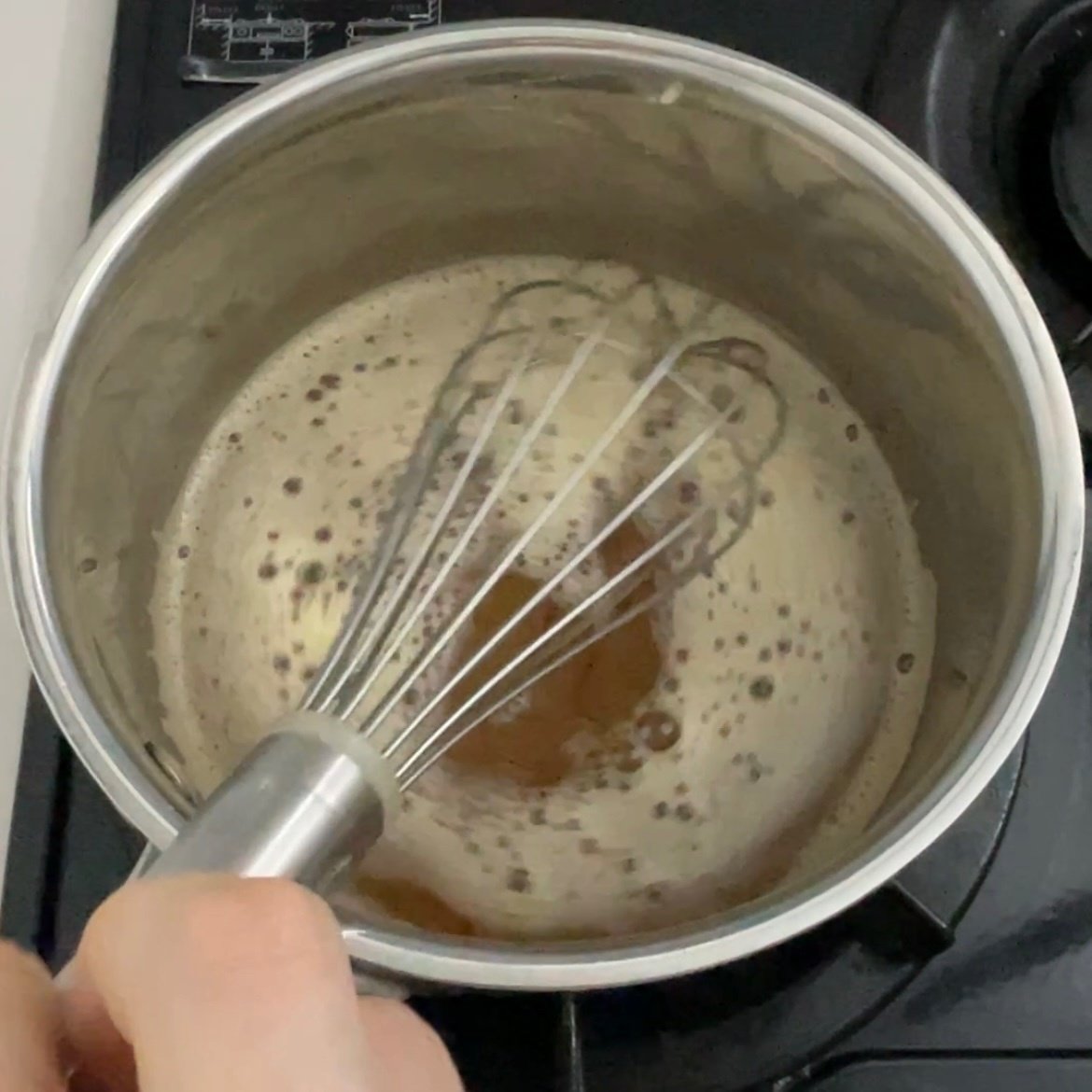

③中火にしてかき混ぜながら焦がしていき、薄い茶色で火を止めます。

全体が溶けたら中火にして焦がしていきます。

放っておくと底が固まって膜のようになり、そこから焦げ始めるので、ホイッパーで底をこするようにして混ぜます。

泡が出てくるので色を確認しづらいですが、バターの香りが焦げた香りに変わったあたりで色づき始めています。

最終的に焦がしバターには沈殿物ができますが、焦がす段階で混ぜないでいると、その沈殿物の粒が大きく、焦げすぎたものとそうでないものが混じった状態になります。

沈殿物が大きすぎず全体的に同じ色味にするためには、色がつき始めたらほったらかしにせず、鍋底をしっかりこすって焦げ付きを防ぎます。

だんだん泡が少なくなってくるので色を確認し、写真ぐらいの薄い茶色になったら火を止めます。

④余熱で濃い茶色まで色づいたら、ボウルに移します。

希望の焦げ具合になってから火を止めると余熱でもっと色が濃くなる(味も苦くなる)ので、希望の一歩手前で火を止めてあとは余熱で希望の色に持っていきます。

ホイッパーで混ぜるのをやめて、目を離さないでください。

泡が邪魔で色がわかりにくかったら、レードル(おたま)ですくってみて流れ落ちる液を見て判断します。

熱い鍋に入れたままにしておくと余熱が入り続けるので、写真ぐらいの色になったら別の耐熱ボウルに移します。

この時のバターはかなり高温のため、非耐熱ガラスの器なんかだと割れてしまうので注意してください。

そのまま横に置いておいて、自然に冷まします。

慣れてきたら、バターを溶かしたり焦がしバターを冷ましている間に、他の材料の計量や①の型の準備をすると効率がいいです。

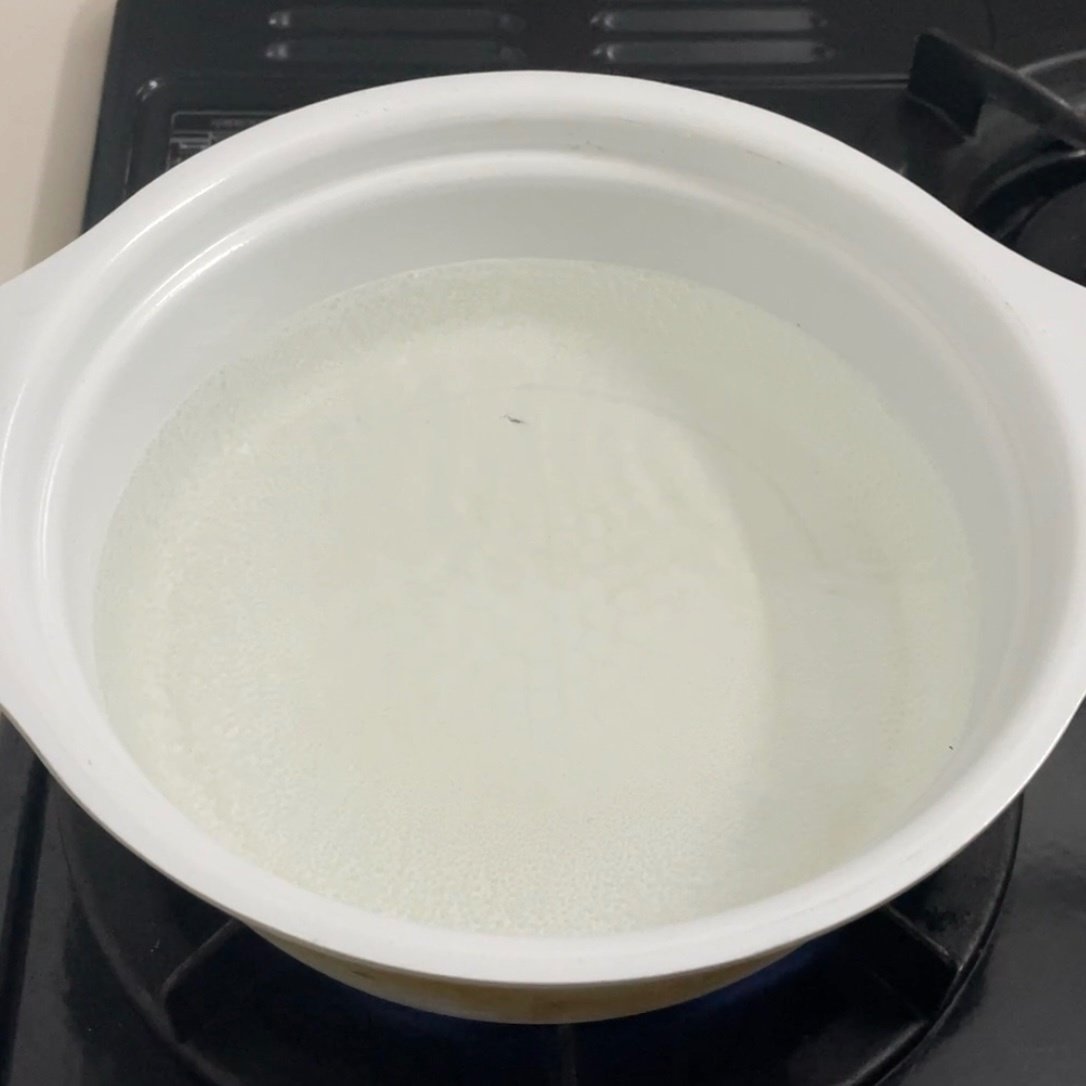

⑤浅い鍋に水を入れて60℃ぐらいまで加熱します。

鍋底に細かい泡が出てきたら大体60℃です。

手早く作業できる場合は火を消してもいいし、心配なら弱火にしてこの温度をキープします。

⑥卵白・グラニュー糖・水飴を混ぜ合わせます。

このあと湯煎にかけるので、ステンレス製のボウルを使います。

卵白を軽くかき混ぜてコシを切ってから、グラニュー糖と水飴を入れて混ぜ合わせます。

この時点では水飴は固まっていても大丈夫です。

⑦湯煎にかけて、人肌程度まで温めます。

⑥をホイッパーで混ぜながら湯煎にかけ、砂糖と水飴が溶けて、人肌(36℃ぐらい)程度の温度になるまで温めます。

卵は温かいと泡立ちやすくなるので、あまり泡立てすぎないように注意してください。

ここでの泡立て具合で食感が変わってきます。

私はしっとりしてみちっとした感じが好きなので、ほとんど泡立てません。

温めているのでシャカシャカ混ぜているだけで自然に少し泡立っていますが、あえて泡立てることはしないです。

少し空気感が欲しい場合はねっとりするぐらいに軽く泡立ててもいいですが、泡立てない方がしっとり感は強くなります。

泡立てすぎてしまうとキメが粗くなってパサついた感じになります。

⑧湯煎から外し、アーモンドパウダーと薄力粉をふるい入れます。

ここではアーモンドパウダーが通るぐらいの網で一緒にふるっています。

中間の粗さのふるいがない場合は、アーモンドパウダーはざるで、薄力粉は細かい粉ふるいで別々にふるった方がダマができにくいです。

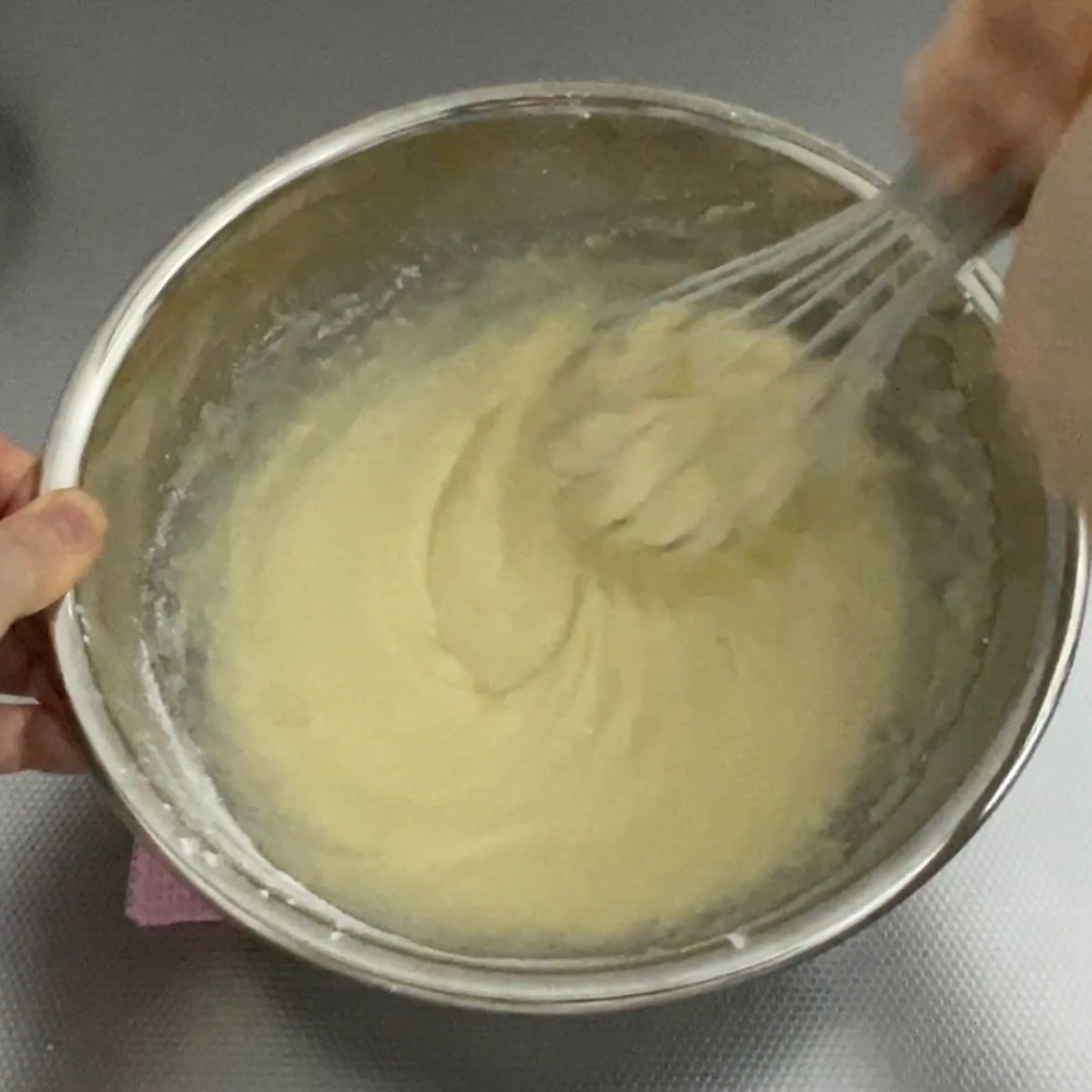

⑨しっかり混ぜ合わせます。

ホイッパーをしっかり握って、力を入れてぐるぐる円を描くように混ぜます。

ここで混ぜが足りないと焼きムラができたり、グルテンによる弾力がなくてボロッとした仕上がりになります。

粉のダマがなく滑らかな状態になったら、ゴムベラでボウルの側面に飛び散った生地や粉を落として混ぜ込みます。

⑩焦がしバターの温度を確認します。

③の焦がしバターの温度を確認し、60~70℃ぐらいにします。

とろみがあるほど冷めておらず、天ぷらになるほど高温ではない状態です。

バターの温度が低いとバターが生地に混ざりにくく、生地が分離したまま繋がらないことがあります。

バターの温度が高いと、バターを入れた瞬間に一部の生地が天ぷらになって火が通ってしまうため、膨らみが悪くなります。

冷めすぎていた場合は、直火か湯煎で温度を上げます。

熱すぎる場合は、ボウルの底を冷水につけて冷まします。

⑪生地に焦がしバターを入れて混ぜ合わせます。

生地に焦がしバターを沈殿している焦げごと全部入れます。

この焦げの部分が味わいがあるのですが、気になる人はあらかじめ焦がしバターを漉して沈殿物を取り除いてから使ってもかまいません。

バターの量が多くて混ざりにくいですが、ぐるぐる円を描くようにしっかり混ぜていくと自然に混ざっていきます。

混ざったらゴムベラでボウルの側面に飛び散った生地を落とし、混ぜ込みます。

⑫生地を絞り袋に移します。

スプーンなどで型に入れてもいいのですが、絞り袋を使った方が微妙な量の調整がしやすいです。

⑬型の9分目まで生地を流します。

型のふちから1~2mm下ぐらいまで生地を流します。

入れすぎたら、型に塗ったバターを削らないように、スプーンの背を表面に押し付けて生地を減らします。

この配合では10個取れますが、8個取りの型を使っているので2個分生地が余ります。

余った生地は絞り袋に入れたままにしておくとあとで固くなって絞りにくく、オーブンでの火の通り方が変わって仕上がりの食感も変わってしまうので、一度ボウルにあけます。

型が空いたら湯煎で温めて流動性のある状態にし、型に絞って焼きます。

⑭210℃のオーブンで5分焼きます。

予熱しておいたオーブンで焼きます。

⑮180℃に下げて5分焼きます。

生地の周囲が型より少し持ち上がったぐらいで、扉を開けずに180℃に温度を下げます。

始めから終わりまで同じ温度で焼くよりも、高温で焼いてから途中で下げた方が、外側がしっかり焼けて中心部が柔らかいという食感のコントラストが出せます。

⑯奥と手前の天板の向きを入れ替え、さらに5分焼きます。

どんなオーブンにも熱が強く当たる場所と弱く当たる場所があります。

トータルで15分間焼きますが、同じ向きで焼き続けると焼きムラが大きいので、2/3の時間が経過した時点で一度扉をあけ、天板の向きを180°変えます。

⑰焼き上がりの確認をしてオーブンから出します。

焼けているかの確認は、

・指で押してみたときに跡が残らず戻ってくる

・竹串をさした時に生の生地がついてこない

・割れ目の生地が乾いている

・型から外してみて焼き色が十分ついている

などで判断します。

焼けていたらオーブンから出します。

⑱すぐに型から出します。

そのまま置いておくとバターが固まって型から外れにくくなるので、すぐに型から外します。

型を逆さまにするか、1個ずつ手で外して網に乗せ、そのまま冷まします。

焼いた当日が、外側がカリッとして美味しいです。

翌日以降は全体がしっとりします。

1週間程度で食べ切ってください。

作業工程の動画です。

(説明テロップはないので上の作り方と合わせてご覧ください)