【随想】小説『イニシエーション・ラブ』乾くるみ

いやー、最後まで読んで「えっ!どういうこと?!」ってなったのは、我ながらいい読者だ…。

作者の思い通り、まんまと乗せられて乗せられて。

ラスト2行でひっくり返ると大々的に宣伝されていた本だったので、冒頭から注意深く読んでいたが、途中からは別におかしなところはないぞと思い始め、するとだんだん小さな違和感もスルーするようになり、結局最後にはどんでん返しされてしまった。

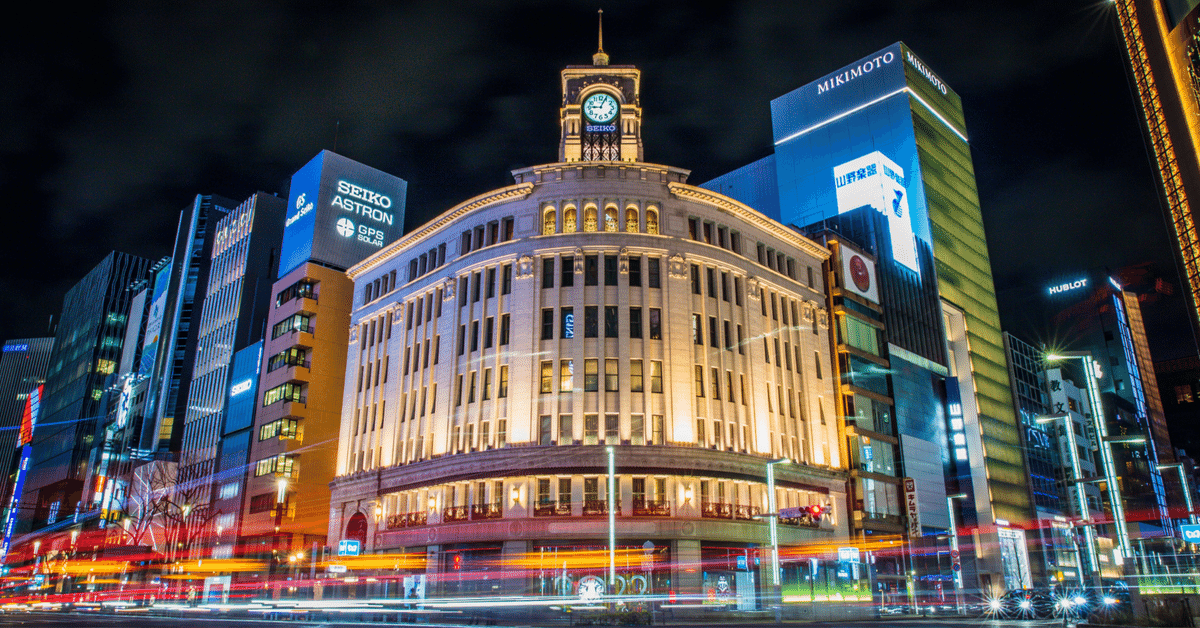

舞台は36年前の静岡と東京。

1987年といえば、バブル(1986年12月–1991年2月)真っ只中。

当時の若者の恋愛話なので、バブル景気をダイレクトに体現した話ではないのだが、時代背景にバブルの匂いがぷんぷんしてくる。

車を持つことがステータスだったり、クリスマスイブにはカップルがホテルの最上階でディナーをしたり、会社は大手新卒一括採用のモーレツ社員がたくさんいて、まだ携帯は存在しないからテレカと公衆電話と家電が主なコミュニケーションツールといったような。

また、当時のヒット曲が目次となっていて、その歌詞がストーリーと絶妙にリンクしている。

揺れるまなざし/小椋佳

君は1000%/1986 OMEGA TRIBE

Yes-No/オフコース

Lucky Chanceをもう一度/C-C-B

愛のメモリー/松崎しげる

君だけに/少年隊

木綿のハンカチーフ/太田裕美

DANCE/浜田省吾

夏をあきらめて/研ナオコ

心の色/中村雅俊

ルビーの指環/寺尾聰

SHOW ME/森川由加里

どんでん返し小説というより、再読小説だった。

一度読んだだけでは、?マークが浮かぶ。

ミステリーの謎解きパートはこの小説にはない。

なんせラスト2行でひっくり返るのだから。

どこで何を間違ったのか、自分は何をどう認識していたのか、記憶を遡るだけでは、謎は解けないだろう。

藍染惣右介の言葉を借りれば、「一体いつから、鏡花水月を遣っていないと錯覚していた?」だ。

頭から読み直し、自分なりに想像を巡らすことで、ようやく事態を把握できる。

解説にネタバレに近いヒントが書かれているので、もし自分で分からなかったら、そこを読めばさすがに何が起きたのかは理解できよう。

それにしても、人間が小説を読むという行為は、なんと不確かなものだろう。

簡単に誤読するからこそ、読者によって様々な感想が生まれる。

作者がそれをどこまでコントロールするのか、本格ミステリや仕掛け小説は、そこに挑戦する小説であるのかもしれない。