【カラダ】首・肩の痛み/疲れ〜②肩甲骨の動き

目次:

前回は、首・肩の痛み/疲れの原因について書きました。

今回は、首や肩の痛みに大きく関わっている肩甲骨の動きと筋肉について解説します。

おそらく、今これを読んでくれている人の中のかなりの人が、肩甲骨の動きを勘違いしています。ここで今一度、肩甲骨の動きを確認してみましょう。

肩甲骨には10通りの動きがあります。

内転・外転、挙上・下制、上方回旋・下方回旋、前傾・後傾、retraction・distraction

【外転と内転】

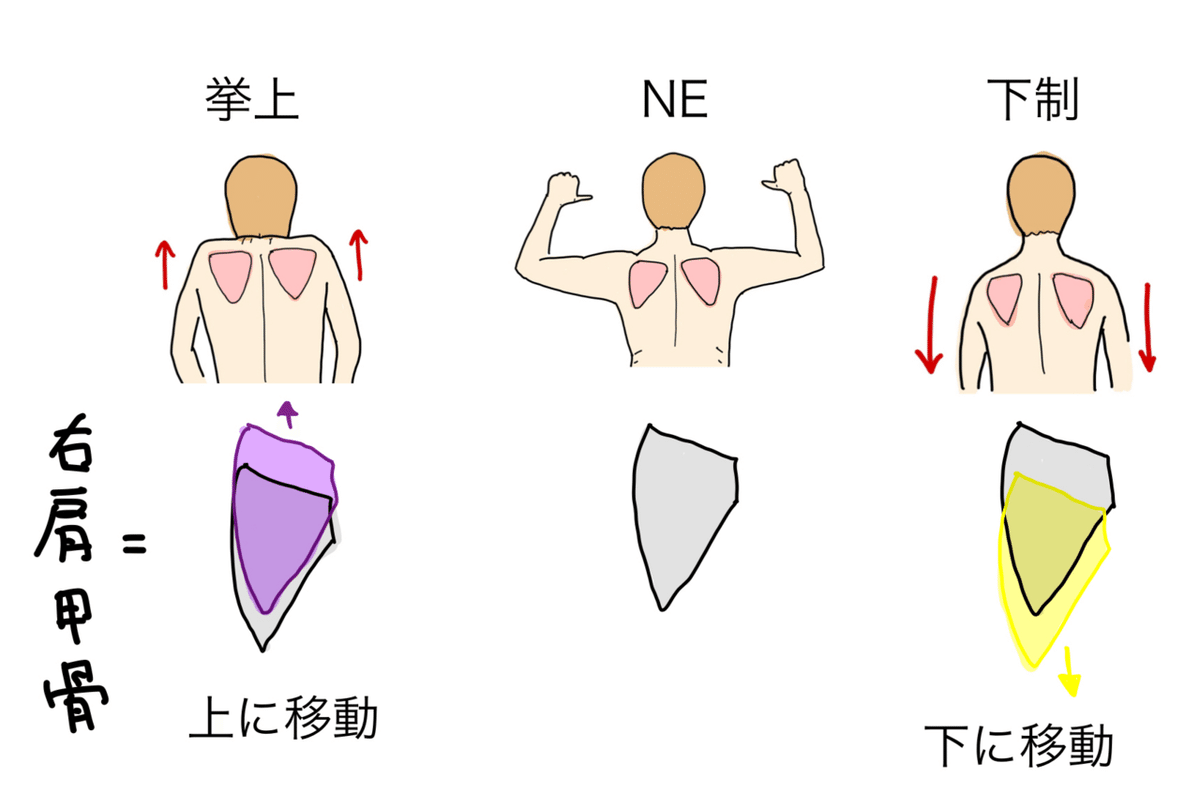

【挙上と下制】

<下方回旋と上方回旋>

支点があります。一般的に使われる「脇を締める」動作は“下方回旋“です。

【後傾と前傾】

【retractionとdistraction】

ここでは割愛。

【よくある勘違い】

<挙上と上方回旋の区別がついていない>

<下制を下方回旋の区別がついていない>

トレーナーや運動を指導する人に多い間違いだと感じています。

回旋には「支点」があり、動作中に支点がずれることはありません。挙上や下制は肩甲骨そのものが動くため支点がありません。これは大きな違いです。これの区別がつかないと運動効果を出せないばかりか、ケガの原因になります。

<後傾と内転の区別がついていない>

こちらはテレビや雑誌、メディアが間違えて報道したために誤った情報が広がってしまった結果だと感じています。姿勢をただすのに必要なのは内転よりも後傾です。

先日、ある動画を見ていた時のこと。コーチ(指導者)が子どもアスリートに「肩甲骨を下制して」「そうしないと脇が締まらないから」と説明していました。画面にも大きく「ポイントは肩甲骨を下制する」と書かれていました。

コーチの頭の中にある肩甲骨の動きは下方回旋なのですが、言葉を知らないために“下制”と言っているようでした。指導に間違いはないので問題はありませんが、どこかで「下制させるのは間違いですよ」と言われたらきっと混乱してしまうことでしょう。

用語は共通認識なので、できるだけ正しく覚えたいですね。

【誤った肩甲骨の動き】

<内転に挙上が混ざっている>

「姿勢を良くするには肩甲骨を寄せればいいんでしょ」と勘違いしている人、まだたくさんいます。そしてそういった人たちはたいてい、肩甲骨を寄せながら(内転)、肩をすくめ(挙上)ます。すっごい無駄な動き。

こんな動作で姿勢が良くなることはないし、首を傷めるだけです。

<上方回旋に挙上が混ざっている>

腕を横からバンザイする時に肩甲骨は上方回旋します。しかし同時に肩をすくめる(挙上)する人が多くいます。首や肩の凝りの原因になることがあります。

<上方回旋に下制が混ざっている>

腕を横からバンザイするときに、肩甲骨の挙上を制御しようとするあまり下制してしまう人がいます。またこういった指導をしてしまうトレーナーもいます。「支点」がずれるだけですが、結果に大きな差が生まれます。

<下方回旋に下制が混ざっている>

「脇を締める」動作は芸術やスポーツには必須です。トレーニングは脇を締めて行うのが当たり前ではあるのですが、わかりにくさもあります。「脇を締める(下方回旋)」を「肩を下げる(下制)」と勘違いしてしまうと肩を傷める結果になります。

<前傾がただの外転になっている>

ただの猫背。

<後傾がただの内転になっている>

ただの反り腰。

繰り返しますができていない人がほとんどです。

特に指導者は「できている」「わかっている」と思っていたとしても、今一度見直してください。

今回は肩甲骨の動きを説明しました。

次回は、肩甲骨の動きに関係のある2つの筋肉について解説します。

⭐️⭐️💫💫⭐️⭐️

株式会社りとるジム

カラダとココロのメンテナンス

www.littlegym.jp

*御茶ノ水に引っ越しました。2024年11月末には内装工事が終わります。12月には徐々に綺麗にしていって、2025年1月にはしっかり新オープンできそうです。