長野県松本市で開催中!アルプスシティフォーラム1日目が終わりました。

2回目の松本市。今回は通過ではなく滞在です。

目的はこちらのフォーラムへの参加。

アルプスシティフォーラムの会場がある壱山ビル。1階は飲食店になっており、2階より上が宿泊施設やイベントスペースとなっていました。

私が参加できたのはセッション2から。

ドルトン東京学園、ミネルバ大学といった以前から名前は耳にしていた学校がどのような取り組みをしているのかを知ることができてよかったですね。

山本さんの地球市民学科(来年から学部になるそうです)についての取り組みも伺えました。

今回のフォーラムの受付は山本さんのゼミの4年生がしてくれている中、赤裸々に裏側的な話もしてくれました。

今回、特に印象的だったのは、ミネルヴァ大学のこと。

全寮制4年制大学であり、世界各地の7つの都市を、数ヶ月ごとに移動し、学生全員が1つの建物で共同生活しながら、学び・実践的なプロジェクトに取り組む内容とのこと。

学生は、100カ国ほどから集まり、各国の割合は10%以下というくらい国という点での多様性が高いそうです。また、経済的豊かさの観点についても奨学金の活用も多いそうなので、その点の多様性もあるとのこと。

文化、宗教観が異なる学生同士が同じチームになり共同生活をすることもあるそうですが、例えばロシアとウクライナの学生は全く話さないといったこともあるそうです。揉め事もけっこうあるとのこと。

こういった中で課題に取り組み、乗り越えていくことはとてもタフなことのように思えます。そんな環境で学生さんは一体どんな体験をし、どんな学び気づきを得ているのか、それがとても気になりました。

また、個人的に気になったのは

「滞在する都市のいずれもが大きい都市であるということ。大きい都市とは既存の社会の縮図であり、そういった環境で過ごすことで過去の延長線上にないという意味でのイノベーティブな発想が培われるのか?」

といった疑問が湧きました。

直接質問させていただいたところ、この学校のスタイルを実施するためには学生全員が過ごせる1つの建物が必要であり、かつ、インターン先となる企業が一定数あることが必要とのことで、その条件を満たすのはやはり都市になるということ。

そのことで納得しましたし、そもそも上記太字で書いた部分はあくまで私の個人的なフォーカスであり、ミネルヴァ大学の成り立ち・意図がそうではないので、押し付けた問いになってしまったなぁと感じた次第です。

ちなみに、ミネルヴァ大学の成り立ちは以下のようなアメリカの既存の大学シーンに対する創設者の疑問から始まっているそうです。

・我が校のみならず全米をみても、真のリベラルアーツを提供している大学は見当たりませんでした。次第に大学は、真に知的な人間を育てる方向から、ただ知識を与える方向に退化してしまったのです。私は在学中にあらゆる方向で改革を提案してみましたが、何も変わらず諦める結果となりました。

・現在のアイビーリーグでは、超富裕層の子弟が入りやすく尊重されていると感じたのです。実際には1%の富裕層からの子弟が全体全体の5割になることもあるのです。結局限られた人々が身内でのパワーゲームに明け暮れ、優秀な学生たちが人類の幸せを追求する真のエリートたりえているのか?

・アメリカ東部の一流大学はある種の学歴社会の歴史の上に成り立っている。留学生は、伝統的なインナーサークルには入れないし、学校生活で孤立する事例もあるそうだ。もちろん学費も非常に高い。

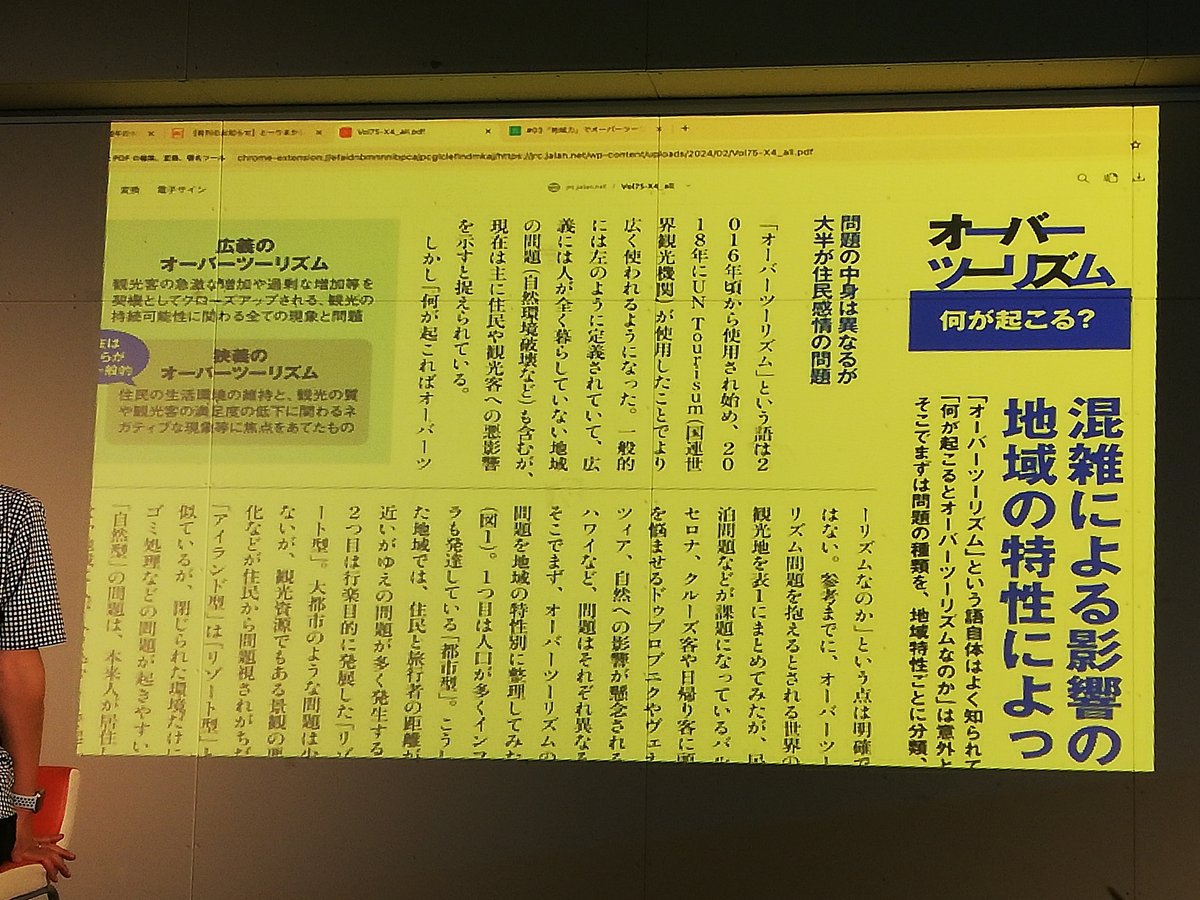

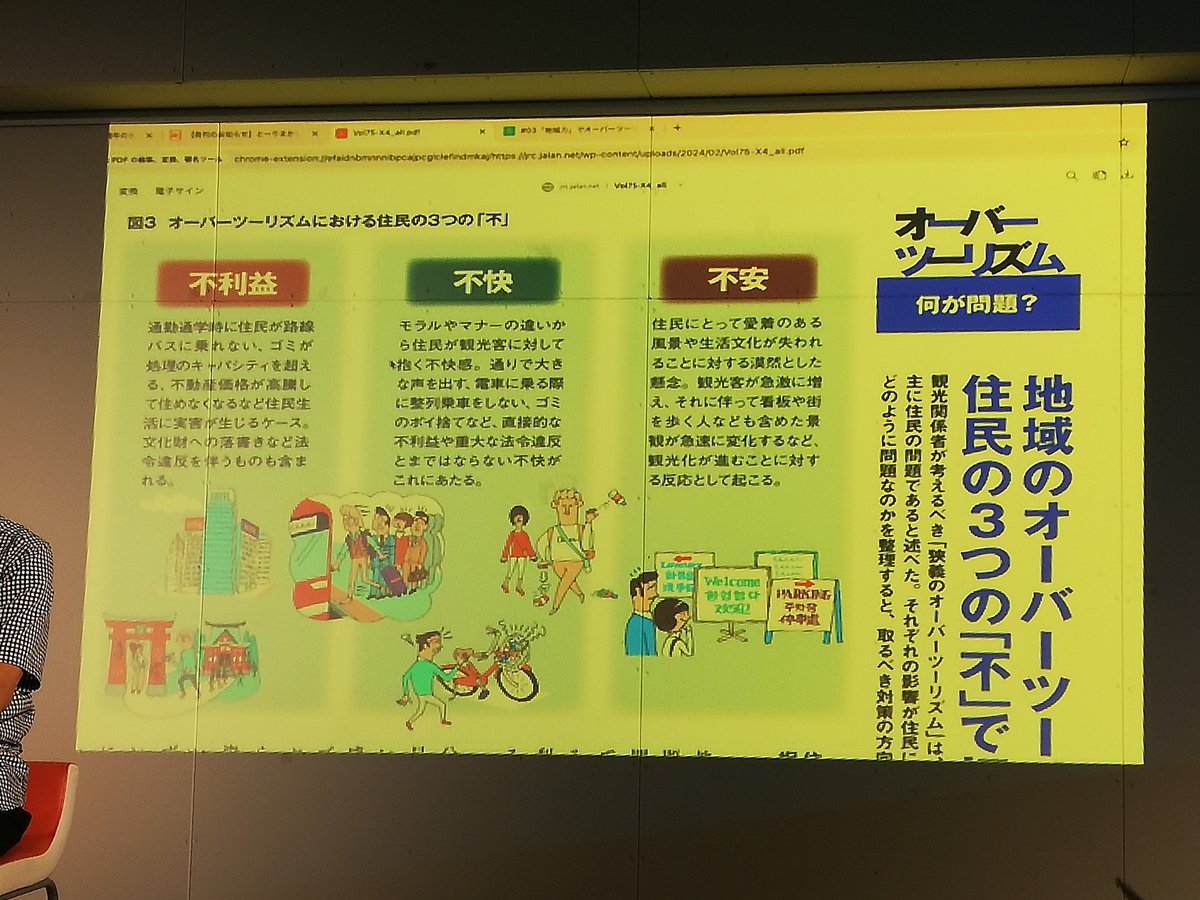

セッション3は、『「地域力」でオーバーツーリズムを乗り越える』でした。

そもそもオーバーツーリーズムとは?といった参考資料も共有していただきました。

現在、訪日観光客は直近の9月が287万人とのこと。

印象的だったのは、高山市でゲストハウスの経営などされながら、市議もされている中村匠郎さんのお話でした。

こちらのスライドはその話と直接関係はないですが、中村さんが投影されていたもの。

地域外のホテルが増えると、その清掃の仕事が増える。高単価のため、福祉などを担うエッセンシャルワーカーの方々がその仕事に転職する。そのため、地域の福祉の担い手が減ってしまう。

というサイクル。

以前、2018年頃に、岡山の方でゲストハウスを軸とした地域をよくする取り組みをされている方とよく話していたのですが、その方からも駅前などに商業施設ができることで、そちらに人もお金も流れ、かつお金は残らず、地場の商いの担い手が減っていくといったサイクルになってしまうと聴きました。また、支援のお金を得てしまうことの弊害も言われていました。

途上国とラベルづけされている国々で活動されていたソーシャルアントレプレナーの方が「貧困を想像力の欠如」と定義されていました。こういった意味での貧困は日本のさまざまなテーマにおいても常態になっているように思います。

私が探究実践しているソースプリンシプル・マネーワークの提唱者であるピーターカーニックは、プロジェクト・イニシアチブが終わるのはお金が原因ではなく、ビジョンをみなくなったかといったことを言ってしましたが、いかに手段を目的化せず、自ら・プロジェクトやイニシアチブのエネルギーの源泉にアクセスし続けられるか、火を灯し続けることができるか、想像を楽しめるか、といったことが大事だなと。

その意味では、セッション2で扱った教育というテーマに結びついてきます。

子ども、若者に限らず、大人もいかに感性・想像力を取り戻すことができるか・磨くことができるか。

セッション1を私はみることができなかったのですが、登壇された方々のプロフィールに5感といったキーワードが出ている方が3人中2人であり、そういったテーマの話が出たのかなぁ、聴きたかったなぁと思いました。

その他、山本さんのデジタルを活用した取り組みの紹介も興味深いです。

「学校教育」「観光」と総じて、私が普段想いめぐらせる機会が少ないテーマについて実践者の方の声を聴けたことで、それぞれについて今の私はどう思うのか?どこに意識が向くのか?といったことを浮かび上がらせるとてもいい機会をいただきました。

また、参加者の方やスピーカーの方とも話したり繋がることができて、嬉しいご縁もできました。

本日2日目。

今日は「デジタル地域通貨」「デジタル×地域」といったデジタルがメインテーマとなるのでそちらもとても楽しみです。

続きはこちら。