人型ロボットに関して

生活の様々な場面で、ロボットが登場していますので、どのようなロボットがあるのか?ロボット業界を学びたいと思います。

ロボット業界にはどういうものがあるのか?は、下記を参照していただければと思います。

ロボットに関して下記3つの観点で紹介しています。

1.人間の作業を代わりに実施してくれる機械

2.人間を楽しませてくれる機械

3.最終的には人型で人工知能が搭載される

最終回は、3.人型で人工知能が搭載されたロボットについて紹介したいと思います。

人型ロボット(ヒューマノイド)について

ヒューマノイド(Humanoid)とは、「human(人)」と「接尾辞oid(のようなもの)」を組み合わせた合成語で、人間そっくりのロボットです。

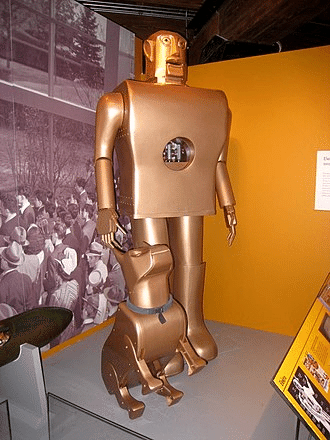

初期のヒューマノイドは、1937年~1938年にアメリカのWestinghouse社が「Elektro」という人型ロボットを発表しました。Elektroは、音声認識と簡単な会話機能を備えた初のヒューマノイドロボットです。

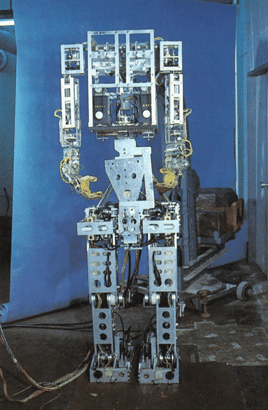

1970年代には、日本の早稲田大学でWABOTプロジェクトが始動しました。WABOTプロジェクトは、人間と同じように歩いたり走ったりできるヒューマノイドロボットの開発を目指したプロジェクトです。

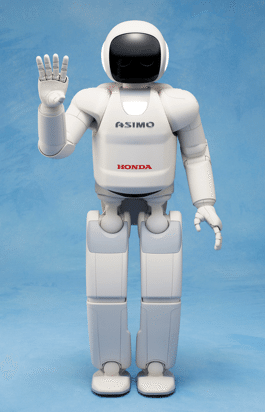

1980年代には、ホンダがASIMOを開発しました。

ASIMOは、二足歩行や階段昇降、物体認識など、様々な機能を備えた世界的にも有名なヒューマノイドロボットです。

ヒューマノイドが目指すのは、「歩くこと」、「話すこと」が、最初のターゲットでした。

現代の人型ロボット

現代では、人工知能が搭載され、「歩く」、「話す」という動きのレベルが高くなっています。

現代の人型ロボットを紹介していきます。

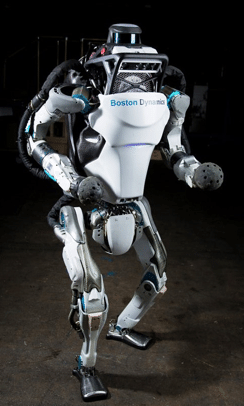

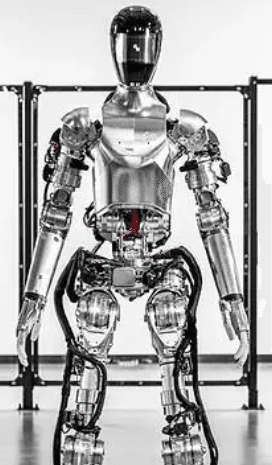

Atlas(アトラス):アメリカのBoston Dynamics社が開発した二足歩行ロボット。高い運動能力と自律性を持つことで知られ、災害救助や建設作業などへの活用が期待されている。

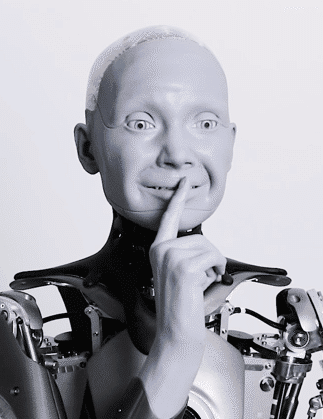

Ameca(アメカ):イギリスのEngineered Arts社が開発した人型ロボット。人間のような表情や動きを再現し、高いコミュニケーション能力を持つ。

Optimus(オプティマス):イーロン・マスク氏率いるテスラが開発中の汎用人型ロボット。

Figure(フィギュア):Figure社とOpenAI社が提携し、発表した人型ロボット

二足歩行はもちろん、物体を認識してよけたり、モノをつかんだり、話すだけでなく、表情も再現できるようになっています。

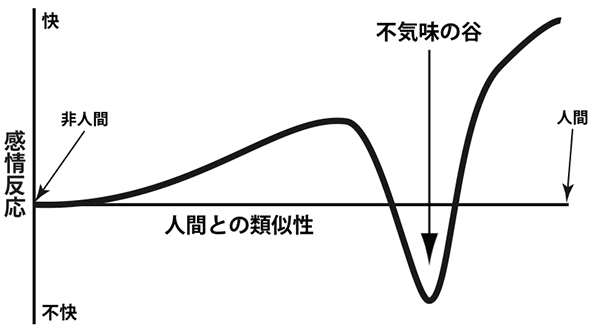

不気味の谷が課題

ここまで紹介したロボットは、動きや表情がかなりレベルが上がっていますが、明らかにロボットという形状で、後は、お金をかければ完成かというとそうではありません。

不気味の谷とは、ロボットや人形などの外見が人間に似すぎると、かえって恐怖や嫌悪感を抱くようになるという現象です。

人間は本能的に人間そっくりのものを不気味なものと感じてしまいますので、人間に近づけるには大きなハードルがあり、人間のようなヒューマノイドを開発するには、まだまだ大きな課題があります。

まとめ

人型ロボットの歴史および、「不気味の谷」という課題について記載しました。

様々なロボットを紹介してきましたが、ロボットを開発する目的は、

1.作業の効率化・危険な作業の代替

2.エンターテイメント(人を楽しませる)

ということに加え、

人型ロボットは、「人間とは何か?」といった哲学的な問いを考えることになることになります。

20年後には、人工知能や機械によって、人類の仕事の約50%が代替されると言われる中で、ヒューマノイドが出現すると、人がやらなければならない仕事は、ほぼ無くなるのではないかと思います。

人型ロボットと共存する未来を想像していきましょう!!