ヘザウィック・スタジオ展:建具というものを考えてみた#07

こんにちは

noteではよく古い街並みやそこから感じ取れる歴史や文化のお話をしています。

確かに古い民家や街並み、または地域に行って学ぶのは好きです。

とはいえ、現代建築や建築家には興味がない、というわけではありません。

歴史的な方に偏ってしまう時もありますが、モダニズム建築や現代建築も好きですし、ちょこちょこ見に行っています。

今回は現在六本木ヒルズ、森美術館の東京シティービュー会場で開催されている、「ヘザウィック・スタジオ展:共感する建築」に行ったお話です。

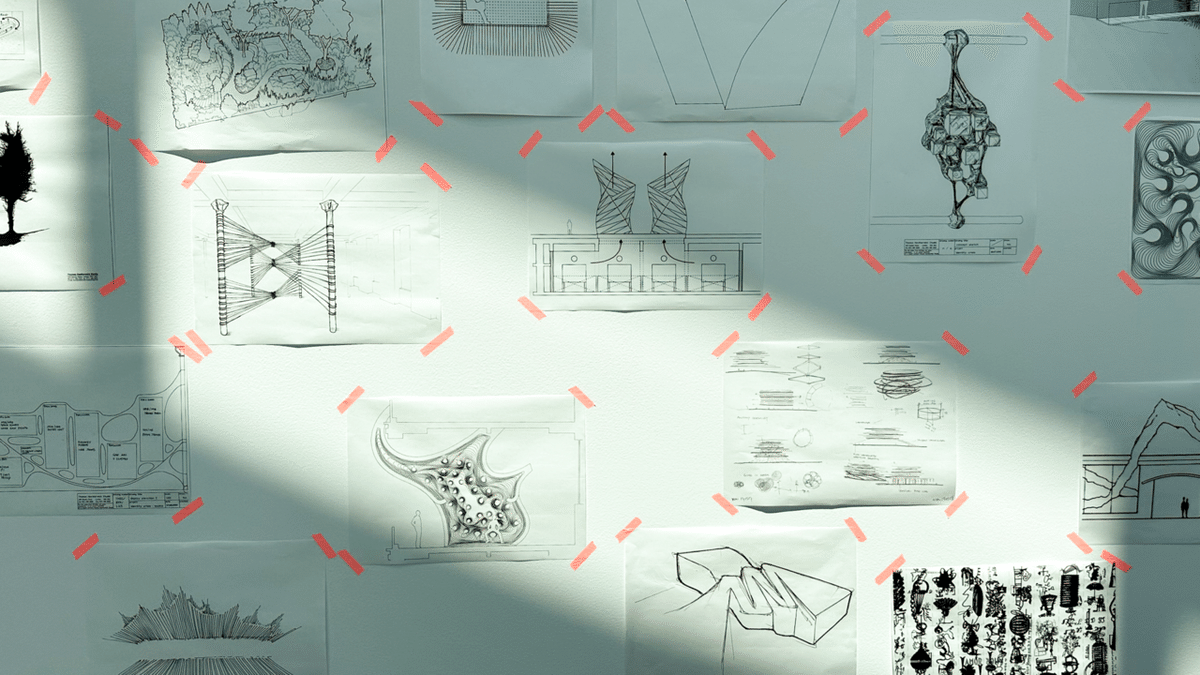

上海万博英国館 模型などが並ぶ

作品鑑賞だけではなく空間そのものも体験する作品になっていた、っていうお話を綴ってまいります。

お付き合いいただけたら嬉しいです。

ではさっそく

■ヘザウィック・スタジオ展:共感する建築

まずはヘザウィック・スタジオ展の概要から

1994年にロンドンで設立されたヘザウィック・スタジオは、ニューヨーク、シンガポール、上海、香港など世界各地で革新的なプロジェクトを手掛ける、現在、世界が最も注目するデザイン集団のひとつです。創設者トーマス・へザウィック(1970年、英国生まれ)は、子どもの頃、職人が作った小さなものに宿る魂に心を躍らせていたといいます。建築という大きな建物や空間にも、その魂を込めることはできるのか。この問いがヘザウィック・スタジオのデザインの原点となりました。すべてのデザインは、自然界のエネルギーや建築物の記憶を取り込みつつ、都市計画のような大規模プロジェクトもヒューマン・スケールが基準となるという信念に基づいています。その根底には、プロダクトや建築物というハードのデザインよりも、人々が集い、対話し、楽しむという空間づくりへの思いがあるのかもしれません。モノやその土地の歴史を学び、多様な素材を研究し、伝統的なものづくりの技術に敬意を払いながら、最新のエンジニアリングを駆使して生み出される空間は、誰も思いつかなかった斬新なアイデアで溢れています。新型コロナウイルスのパンデミックを経て、わたしたちが都市や自然環境との関係性を見直すなかで、ヘザウィック・スタジオのデザインは、来る時代に適う、これまで以上に豊かな示唆を与えてくれることでしょう。

ボク以上に建築好きな方、学んでいる方はご存知なのかもしれませんが、ボクはヘザウィック・スタジオという建築デザイン集団を初めて知りました。

建築は何かで見たかも、くらいの知識でしかなく、創設者トーマス・ヘザウィック氏やプロジェクトチームのことを知れる機会でしたので色々学べたら良いな、という気持ちでヘザウィック・スタジオ展に行ってみました。

ヘザウィック・スタジオのプロジェクトが環境や地域らしさを調査して、向き合って構成していくプロセスがある中で、自然との関わり方、にも注視しています。

そこを踏まえて考えていくと、東京シティービューで開催されていることが、ある意味、面白いです。

今後、東京でもヘザウィック・スタジオの建築を体験が出来る

つまり、自然との共存をプロジェクトの芯の一つに据えているヘザウィック・スタジオと東京シティービューから見える首都の街を相互に眺めて比較した時、東京は都市として、どうなっているのだろう?っていう見方も出来るんじゃないかと思います。

ヘザウィックは合理的で機能主義が行き過ぎた街に魂を感じられるのか、

という問いかけをしています。

そうなると展示会場はシティービュー内に留まらず、窓から広がる東京の街も一つの展示資料的な捉え方をしてみると鑑賞や体験の幅も広がるかもしれません。

※あくまで個人的な解釈です。

■会場デザインと建具の意外な共通点

一つ一つのセクションを見て回るのも楽しいところですが、会場デザインもヘザウィック・スタジオがプロデュースしているようなので展示空間にも注目していきたいところ。

そう、会場内には天井から垂れ下がったタペストリーがあるのですが、暖簾のような感じで高さもマチマチ、でもこれが建具的(空間を作る装置的)でとても面白いデザインなんです。

その効果は空間が連続し奥行を感じられる。

セクション毎に壁面のように一つ一つを仕切っています。しかし、垂れ下がりは途中まで、足元は見えます。

つまりは、向こう側の様子は窺える、ということです。

また高さがマチマチの中で、タペストリーの重なりも視線を遮らない様に奥の方まで連続性を保っています。

これって建具(障壁)で言う引き違い戸ですし、舞台で言えば書割りの効果と同じだと思います。※暖簾的な効果も

緩やかに繋がりを作っている空間、これを可能にしているのも、東京シティービューが展望台機能のある回遊式の会場、ということも影響しているかもしれません。

そう、普段は何もない、からです。

どう仕切り、どう繋げていくか、セクション毎に分断せずにヘザウィック・スタジオのストーリー、プロジェクトの一貫性みたいな事も展示作品から伝える要素があるとすれば、このような日本的で建具的な何もないところに臨時に障壁(タペストリー)を配置して連続性を生み出して空間を作る、というアイデアがリンクしていたら面白いなぁと想像してしまいます。

恐れ多くもボクの勝手な解釈を厚めにお話してしまいましたが、こうして現代の建築家の作品や考えに触れることは民家等とはまた違う学びがありとても勉強になります。

ヘザウィック・スタジオ展は東京シティービューという上階ならではで照明より自然光が入ってとても気持ち良く展示を見て回れます。

これから時期(6月4日まで)にも最適かなぁと思いますので、興味がある方は足を運んでみてはいかがでしょうか。

ボクもまた行きたいです。

ということで今回はこの辺りで失礼します。

ここまでご覧いただきありがとうございました。

ではまた。

▼参考サイト「美術手帖」

ヘザウィックの言葉と共に展示会の内容を紹介していてとても参考になりました。

▼よろしければこちらもご覧ください。

▼KURAMOCO SHOP

いいなと思ったら応援しよう!