龍安寺を体験してみた

こんにちは

縁側って不思議な場所だなぁ、と思うのですがいかがでしょうか。

外側から見たら屋根の下なので、中。

部屋の中から見たら雨風当たるので、外。

中っぽいし、外っぽい場所。

どちらにも完全に属していないので、曖昧な空間、中間領域、グレーゾーンなど言われたりしています。

急に何?っていう感じですが、縁側から眺めている時間って心地いいなぁと思っていて、ボーッとでもいいし、眺めてるけど頭の中は別の事を考えていてもいいし、良い意味で自由です。

で、前置きが長くなりましたが、

それと似たような体験が出来るのが、禅寺にある枯山水の方丈庭園なのかなぁ、って思ったりもしまして、そこに居座ってその場を体感するって良い時間だよね、っていうお話をしていこうと思います。

日々の合間が生まれた時にのぞいてもらえたら嬉しいです。

では始めますね。

■世界遺産「龍安寺」

以前に京都のある龍安寺(りょうあんじ)を訪ねました。

そこは「古都京都」の文化財として世界遺産登録されている臨済宗妙心寺派の寺院。

過去には英国のエリザベス女王が公式訪問をされ、絶賛をしたという逸話も残されています。

禅苑の名刺、大雲山龍安寺。

その創建は宝徳二年(一四五〇)、足利将軍の管領職にあった細川勝元が、徳大寺公の山荘を譲り受け、妙心寺第五世の義天玄承(詔)禅師を開山に迎え創建しました。

まもなく応仁の乱で焼失してしまいますが、勝元の実子・政元によって再興されました。

明応八年(一四九九)には方丈が建立され、石庭もこの時に築造されたと伝えられています。

また、寛政九年(一七九七)に方丈、開山堂、仏殿を火災によって焼失。

現在の方丈は塔頭・西源院の方丈を移築したものです。

秀吉も幾度か龍安寺を訪れ、自らの手による制札が、今も残されています。

また、勝元夫妻・政元らの墓が、開山義天和尚の墓とともに現存しています。

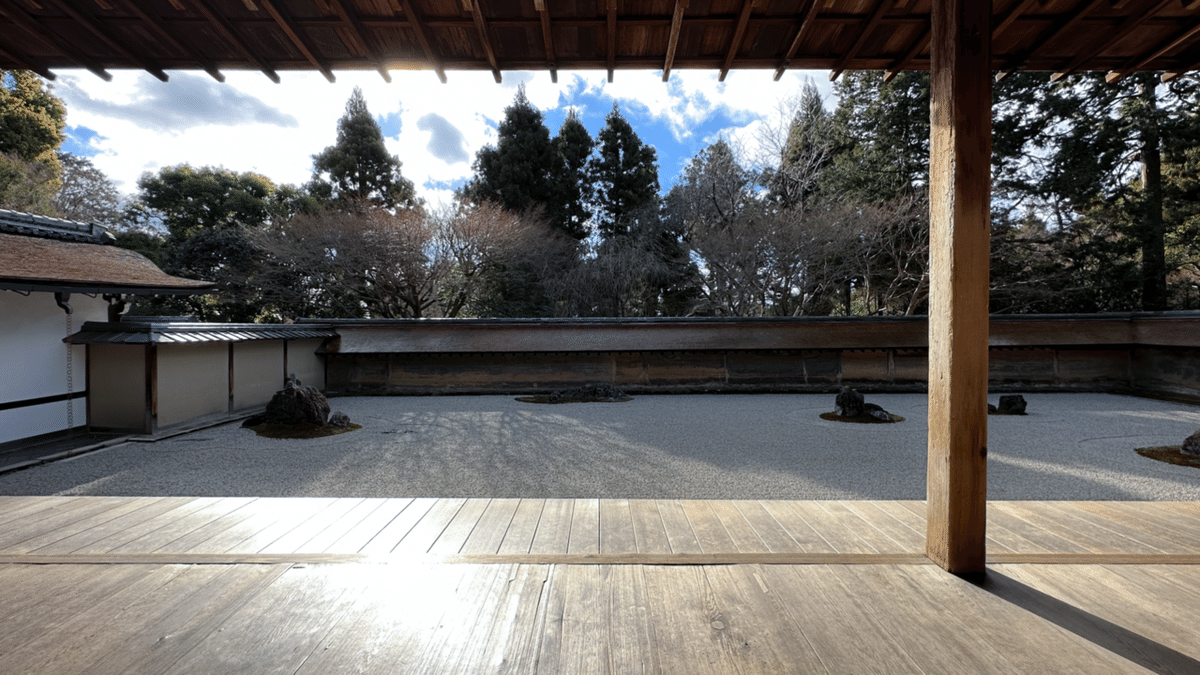

水を使わずに限られた素材で、自然の姿を表現する枯山水。

龍安寺の石庭はその代表の一つ。

石庭が表現しているものは「虎の子渡し」、「鶴亀、蓬莱の庭」など様々な説があると言われています。

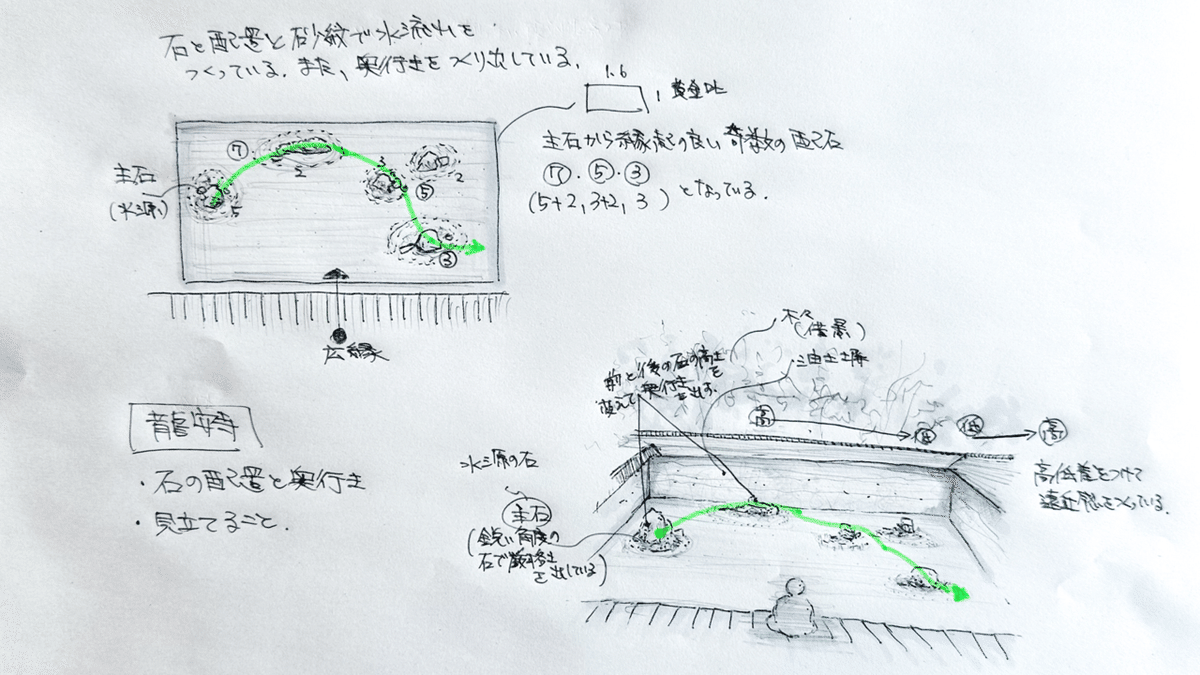

さらに砂紋が表わす水の流れ、石の配置、高低差によって作り出す石庭は奥行と広がりを感じる空間です。

知れば知るほど、奥が深くとても学びの多い場所が龍安寺だとボクは思っています。

龍安寺は枯山水庭園として非常に有名です。

見どころをまとめたサイトが(リンク以外にも)多くあります。さらに詳しく知りたい方はそちらにも目を通されると良いと思います。

庫裡に向かう階段の石がそそる

■実感から学ぶ

ここからはボクの体験記です。

龍安寺の方丈庭園に身を置いた時に感じたことを綴っていきます。

龍安寺に行った目的はデザインの勉強のためです。

庭の平面は美しい比率とされている黄金比、囲う塀が傾斜になっていてパースペクティブの効果を作っている、などなど。

そう書いてある本などを読んだ上で、では実際にはどうなんだろうか?という確認がしたくなります。

この確認は、疑う、ではなくて、

意図は本や写真からでは得られない実感があるからです。

そう、実際に見る大きさ、傾斜、素材の質感、周囲の環境との関係、それらはその場に身を置いてみないと感じられません。

本などで知っただけで終わりにせずに自分の体感を持って理解したい、からです。

そして、その後は体感したことを自分の設計で試してみることをしています。

一つが障具を使った展示コモレ日ダマリ。

展示する時の配置や奥行き、空間に身を置いた時の雰囲気など、その場を構成するアイデアの一つとして活かされています。

学んだことを設計アイデアに活かしています。

見て知り、行って感じ、実践してみる。

設計をするために、この流れを繰り返し行なっていますし、それをしていかないとやはり形作ることはボクには難しい。

つまり、自分の頭の中だけでは限界があり、あらゆる角度から学んで活かしていくことが必要なんじゃないかなと思っているからです。

■その場にただ居るだけ

体験する、とは何か?

龍安寺で言えば、少しの間その場に身を置いてみること、が一つだと思います。

石庭のある方丈前の回廊で、立ち止まり、腰を下ろして、居る、がボクの考える「身を置く」です。

先ほどのデザインのための視点も、観光的な見どころもちょっと脇に置いて、ただただそこに居るだけ。

そうすると、

風が吹いていること、木々が揺れていること、鳥が鳴く音、日差しが庭園を照らして妙に際立っていること、あるいは目を閉じても良いかもしれません。

どう感じるかは、あなた次第。

そしてその体感は、その場を体験したから得られたもの、ということになります。

龍安寺は禅寺であり、禅のための方丈庭園です。

ボクも禅についてはまだまだ理解は浅いですが、只管打座(しかんたざ)、なんて言葉もあります。

その通りにまずは居座ってみようとしていますし、これが禅寺を体験するに繋がっているように思っています。

もしかしたら、縁側で過ごすこと、その元を辿っていくと坐禅に近いかもしれませんね。

もし龍安寺、あるいは他の枯山水の庭園がある寺院に訪れたら、ちょっと立ち止まってみてはいかがでしょうか。

ということで、今回はこの辺りで失礼します。

ここまでご覧いただきありがとうございました。

ではまた。

▼よろしければこちらもご覧ください

▼KURAMOCO SHOP

いいなと思ったら応援しよう!