市場規模2兆円のふるさと納税で、地域のプレイヤーが稼ぐ全技法

ふるさと納税というと、

2000円でお得な商品がもらえるよくわからん制度!

として有名ですが、これは納税者(寄付者)目線のお話。

ひっくり返して、ふるさと納税を利用している自治体や、返礼品を提供している地域のプレイヤーからみると、「ふるさと納税制度」はめちゃくちゃすごいビジネスチャンスだったりします。

せっかくなので、現時点で僕が持っているチャンスの種を共有しておきたいと思います。

「え、ほんとに稼げるなら人に教えず自分でやれば?」

というのは往々にしてそのとおりなんですが、ま、そのあたりは軽くあとがきに書きますね。

では、どうぞ。

目次

1.前提

●ふるさと納税制度とは?

●市場規模は?

●現状のマーケット規模は?

●賛否両論のポイントは?

2.返礼品を提供する

●基本的な仕組み

●モノを作っていないプレイヤーは?

●今都会にいる人は?

3.自治体向けコンサル

●基本的な仕組み

●オペレーションの代替

●ふるさと納税額up

4.プラットフォーム提供

5.あとがき

1.前提

●ふるさと納税制度とは?

ふるさと納税制度というのは、(知っている人も多いと思うので、死ぬほど簡単に説明すると)特定の自治体に寄付をすることで、返礼品と言われる地域の商品を2000円の自己負担で手に入れる事のできる制度です。

制度趣旨などは、総務省さんに詳しいです。

●市場規模は?

このふるさと納税制度の市場規模は、ざくっと2兆円と言われています(国民総住民税の20%)。

理論的な話は、こちらの本に詳しいです。

(いま出ている本の中で一番わかり易いと個人的には思っています。)

●現状のマーケット規模は?

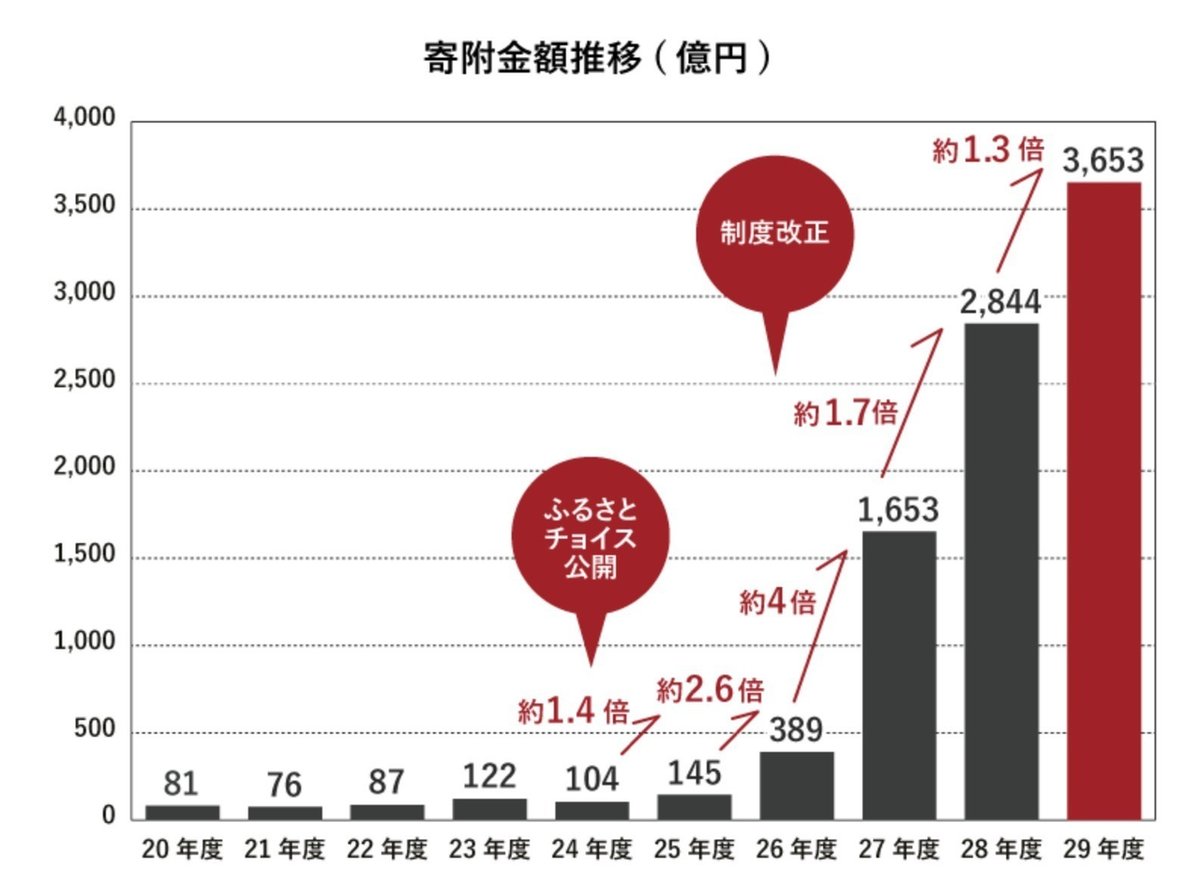

総務省さんのデータをふるさとチョイスさんがまとめてくれたのが下記図です。

https://www.furusato-tax.jp/feature/a/20180706

毎年増加し続けていますが、とはいえ現状まだマーケット全体の18%程度ですね。

(≒3653/20000)

●賛否両論のポイントは?

このふるさと納税制度は色んな所で批判されています。

特に話題になっているのが、返礼品合戦。

ざくっというと、総務省は

①返礼品は寄付額の30%以下にしましょう

②地域に関係あるものにしましょう

③換金可能性が低いものにしましょう

と言っているのですが、これらを全無視して、寄付金額を大きく上げているところがあります。

一番すごいのは「大阪府泉佐野市」

その集めた額ダントツの135億3000万円!!

https://toyokeizai.net/articles/-/233776?page=2

(ちなみに◎が怒られているところ)

いやーすごいと思いますよ、ほんとに。

ここまで突っ切れるというのは相当な覚悟と実行力があったといえるかと。

その他の論点知りたい人は、やっぱりこちらの本をどうぞ。よくまとまってます。

*

さて、例によって長い「前提」のあとようやく本題。。。

2.返礼品を提供する

●基本的な仕組み

地域のプレイヤーは、自らの商品を「返礼品」として提供することができます。

関係性を図にするとこんな感じになっています。

ここの右側の「返礼品事業者」ですね。

ここ誤解が多いんですが、返礼品事業者になった場合、自らの商品は自治体に定価で買い取ってもらえます。

つまり、

地域のプレイヤーは、ふるさと納税の返礼品として商品を提供することは得しかない

といえます。(オペレーションの手間を除けば)

自治体が自分の代わりに商品を売ってくれてると思えばいいです。

ほら?お得じゃない?

仮にこれでお得だと思った人は、ぜひとも現状の自治体に問い合わせてみてください。どこの自治体も返礼品に困ってるので、割と前のめりに話を聞いてもらえると思います。

●モノを作っていないプレイヤーは?

「いや、そんなのできるのはすでにECとかネットで販売しているところだけでしょ!」

ご安心ください。そんなことないです。

*

たとえば、「旅館」

「宿泊券」や「食事券」などをふるさと納税の返礼品に設定することも可能です。

ほかにも、「飲食店」

「食べ放題券」や「イベント参加券」や「会員権」などを設定することもできます。

*

つまり何がいいたいかというと、そこはアイディア次第でどうにでもなる、ということです。

寄付者(≒購入者)の視点に立ってみると、

①その商品に2000円以上の価値がある

②他の商品よりも選ぶ意味がある

を満たしていれば、寄付することになるので、是非ちょっとでも興味あったら自治体に問い合わせてみてください。

●今都会にいる人は?

この間こんな投稿をしたところ

とのことです。

個別に帰りたくない理由を聞いたところ、

「おもしろそうな仕事がない!」

が多かったですね。

これ、地元の友達と「ふるさと納税返礼品」を創ってみるというところからスタートしてみるのはどうですか?

地元っぽいものを創って、それを東京の他の友だちに紹介するところからカジュアルに始めて、自分でおもしろい仕事を作ってみるという関わり方もありかなーと!

3.自治体向けコンサル

「コンサルなんて自分とは関係ない・・・」

とよく思われているんですが、何分この分野めちゃくちゃプレイヤーが少なくて、ちゃんとやれさえすればしっかり成果出せるところだと思っています。

(変なプレイヤーはめっちゃいたりする。。「おま、それ意味ある?」みたいなのが本当に多い!)

●基本的な仕組み

改めて基本的な仕組みですが、

これ見て最初にどう思います?

僕は、

「くっそわかりにくい!&めんどくさい!」

でしたw

そうなんですよ、自治体側から見る「ふるさと納税の仕組み」めちゃくちゃわかりにくいし、めんどくさいんですよ。

まずこの仕組を理解するのが大変。そしてそれを回せる形にするのはもっと大変。さらに、これを最適化するのはもっともっと大変。

ということで、ここがまさに自治体としてはどうにかしてほしいポイント。

「ふるさと納税額上げましょうよ!」

と来る魑魅魍魎たちに対して自治体の人たちは、

「(はあ?こんだけめんどくさい仕組みって理解してきてんの?新しくモノが出ていくだけでめっちゃ手間やねんで?それわかってるのお前?)上げられるといいですねー、ほんとに」

と前半部分をぐっと我慢して、それでもできることを探っているんですよね。

(自治体の職員さんができないできないっていうのはそろそろほんとにやめようぜ。)

●オペレーションの代替

なので、ここのオペレーションの代替の需要は常にあります。

「ふるさと納税のオペレーションできます!」

というのは自治体の人からするとヒーロー以外何者でもない。

だからまず、この図を理解して、

嘱託職員なのかなんなのかわからないですが、自治体の仕事に関わってみるという方法がありえます。

(地域おこし協力隊とかでやっている人も多いですね)

●ふるさと納税額up

「ふるさと納税額を上げたい・・」

と悩んでいる自治体があるなら、これが本命。

真面目に以下の4つのPで納税額を上げていくことになる。

①Product(商品)

・バリエーション: 返礼品事業者の勧誘

※ただし、現状バリエーションで差別化するのは困難

・品質:すでに高品質な商品をラインナップするor返礼品事業者自体に働きかけて品質を上げる

②Price(価格)

・返礼品割合:3割ルールを無視して高額商品をラインナップする

③Place(流通)

・電子感謝券の導入

・共通ポイントの導入

・クラウドファンディング導入(GCF)

④Promotion(販促)

a:認知:広告投下、イベントの実施、SNSの利用など

b:興味:返礼品や使途の魅力を伝える、自治体そのものの魅力を伝える

c:調査:ふるさと納税に関する情報にアクセスしやすいように工夫する

(Web、冊子、自治体ホームページなどの活用)

d:購入:ふるさと納税の手続きの簡素化、アクセスしやすいように工夫する

e:評価:返礼品の口コミを広げる(SNSの活用、レビュー特典など)

割と普通のマーケティングの話ですね。

とはいえこれが真面目にできていない所も多いので、やるだけでも価値があると思います。

*

コンサルティングとしてのお金の稼ぎ方は、いきなり自治体の予算を使って行うのが難しいことを考えると、成果報酬が適切だと思っています。

事業をやる以上、こっちもリスク負いますよ、と。

たとえば、

前年より増加した分の○%をください。

着手金なしでいいので。

みたいな形だと、議会を通さず首長の一任で決められることも多いので、おすすめの提案方法です。

*

たーだ、ふるさと納税については、個人的に厳しいと思っていることが1つだけあって、それは

自治体のブランド化

です。

ふるさと納税を、「企業と製品」=「自治体と返礼品」とパラレルに考えた場合、前者は強烈なブランドを作って、「そこの製品であれば!」というブランド化が図れる一方、後者はそれがとっても難しい。

なぜなら自治体は全員に配慮しなきゃだめだから。公平というかなんというか。それが悪いとかは全然ないんですが、こと強烈なブランドを創るという意味では、足を引っ張ることになるなーとは思っています。

たとえば、AppleはAppleだからこそ購入している人たちがいる一方で、○○市は、○○市だから購入する人がいるというのは非常に難易度高いですね。iPhoneもリアルな林檎も全部その自治体が出しているけど、それらに共通の意味があるぜ!みたいなところまでいけたら最強。

4.プラットフォーム提供

これもあるにはあります。

が、もうここはある程度決着ついたかなーと思っているので、今から参入するのはかなり厳しい。

あり得るとしたらすでにプラットフォームを持っているようなところが、がっつりはいるくらい。(たとえば、クラファン系やSNS系)

ふるさと納税のプラットフォームはほんと賛否両論で、

「地方にお金を落とすためのふるさと納税制度で、一番稼いでるのが東京のプラットフォームってどういうことよ?」

みたいなのもあるにはあります。

個人的な考えとしては、

「とはいえ、プラットフォームのおかげで市場規模が3000億とか超えたんだと思うよ?」

という感じですね。

やっぱりビジネスとして捉えてるからこそ、真剣にPDCA回しててよくなっていってるなーと思っています。

ここを地域のプレイヤーがガッツリ入るのは難しいかもしれませんが、それこそプラットフォーム自体に事業を提案するやり方はありだと思うので、いいアイディアあればぜひとも。

(むしろここは教えてほしいくらい)

5.あとがき

いかがでしたでしょうか?

どれかしらできそうなことがあったら幸いです。

(なげーだけで使えねーだったらごめん。。)

で、最初の

「え、ほんとに稼げるなら人に教えず自分でやれば?」

なんですが、いやまー自分たちでもやりますが、今いわゆる「地方創生」という分野は当初注目された初代スタープレイヤーたちの次が出てきていないと言われている状況です。

これあんまりおもしろくないのですよ、ぼくは。

はじめは、

「よっしゃ!だったら僕らがスタープレーヤーになってやるぜ!」

とか思っていたんですが、ふと。

「あれ?スターになりたかったんだっけ?」

と。みんなでおもしろい生き方できたらいいじゃん?と。

そういう目線で見直したときに「地域」におもしろい人達いっぱいいるし、楽しそうなこと始まってるんですよね。

ただ、「お金」というところではちょっと苦労しているように感じてて、それだけおもしろいことをやっていけるなら絶対お金も稼げる!&集まる!と僕は思っているので、できるだけそれらの情報をシェアしていきたいなーと思っています。

とはいえ、僕ら自身も起業したばかりでまだあまり稼げてないので説得力はないかもしれませんが、できるだけ続けていきたいと思っています。

おあとがよろしいようで。

結構twitterやってるので、よければフォローしていただけると!

#conote #起業しろ #起業 #スタートアップ #ビジネス #ベンチャー #仕事 #ふるさと納税

いいなと思ったら応援しよう!