あをによし 天平の夢と甍と西ノ京【唐招提寺】奈良あるき

あっという間に2月に突入。

恐ろしいほどのスピードで時が流れます。

えらいこっちゃ。

先日の再再度の墨屋さん訪問の際に、そのまま直行ではなく

寄り道をしていった話です。

その日降りた駅は、近鉄西ノ京駅。

奈良に越して約3年、何百回といっても過言でないほど通り過ぎた駅。

平城京の西側に西ノ京と呼ばれるエリア。

ここは薬師寺や唐招提寺があり、どちらもユネスコの世界遺産に登録され

奈良でも屈指の観光名所になっている。

薬師寺は中学の修学旅行で訪れているのは確かだが・・・

訪れた記憶(写真)はあるが、その印象は全て消滅済み。

唐招提寺ももしかしたら参拝したかもしれないが記憶ゼロ。

この3年、一度も立ち寄ることがなかったのは何故か?

よくわからないが、いつでも来れる安心感?

そして有名すぎて、せっかく奈良にいるのだからもっとディープなエリアを

攻めたいというような、よくわからない理屈しか並ばない。

しかし今回、この西ノ京が気になり散策することにした。

それは、一つにこれまた『不染鉄』の影響。

彼が晩年この西の京に住まい、その周辺の風景を描いた墨画があり

その素朴でのどかな村の景色が印象的だった。

西ノ京ね・・・

ということで寄り道してみることに。

普通

北側

今回は薬師寺にはお邪魔せず、唐招提寺に向かいます。

薬師寺北側境内に入る参道に梅が咲き始めていたのでちょっとお花見。

その深紅の梅の花、こんな色は初めて見る。

深い深い紅の花弁が美しく見惚れた。

奥に玄奘塔

北に向かって歩いていると、少々荒気味のお寺?などもチラホラ。

通りの正面に唐招提寺が見えてきた頃、右手にお蕎麦屋さん登場。

メニューを眺めていたら、お腹がグーっと。

いつもはあまり途中で食事はしないし、ましてやまだ何も見ていないのに・・・

でもなんとなくお蕎麦が食べたくなり早々と休憩。

いつも色気も食い気もない記事なので、たまには食リポも?!

美味しかったですよ、はい。

ただ、ワタシが食べたかったお蕎麦とちょっと違ったかな。

ちょうどいい具合の満腹感で改めてスタート。

目的地はすぐそこですが、その近くにも傾きかけたというか傾いた

塀と荒れた建物が。

梅の枝

確認

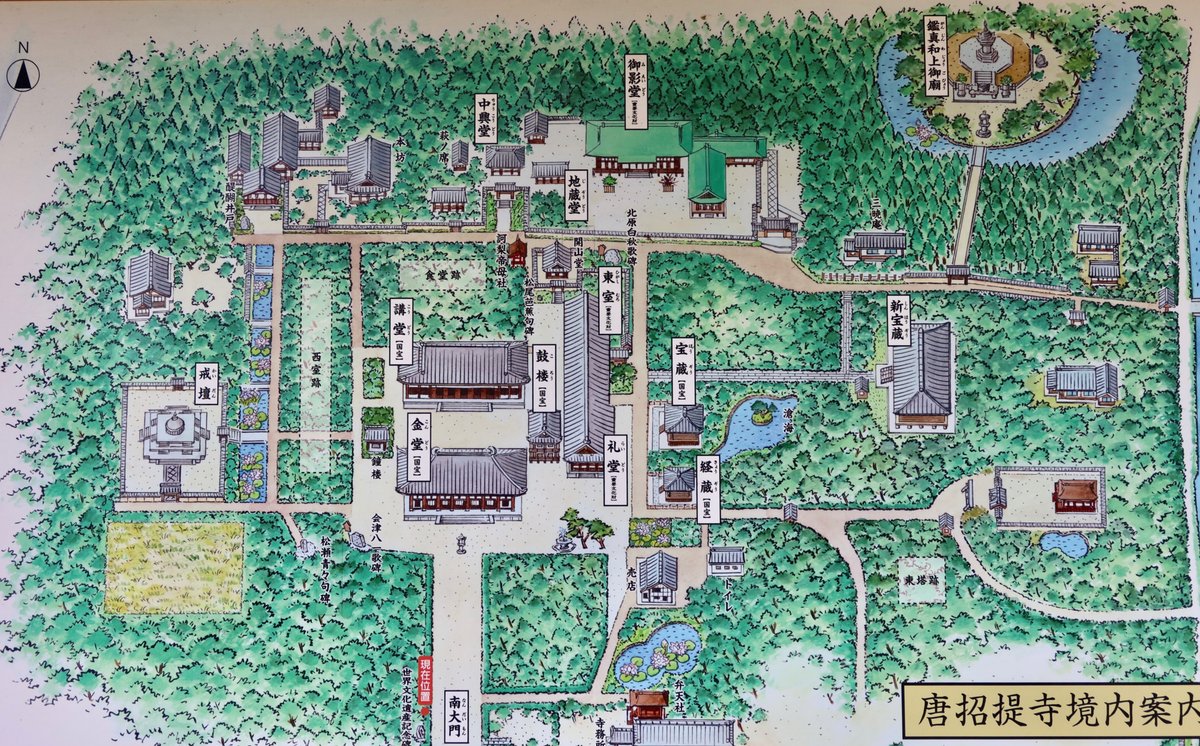

その荒れた建物を過ぎると正面が唐招提寺

なかなか広い!

唐招提寺

有名すぎますが、改めて自分の記録として記します。

開基 鑑真

創年 天平宝字3年(759年)

鑑真和上が唐の国から何度も渡日に失敗しながらも、6度目にして来日できたことは周知の史実。

唐の高僧だった鑑真に、遣唐使船で渡った留学僧の普照と栄叡が日本で伝戒の師

(僧侶に位を与える人)がいないためそれをできる高僧の推薦を願った。

仏教が広まる中、正式な授戒の制度が整っていず、官の承認を経ず私的に出家得度する私度僧が増えていたために、授戒資格のある僧が必要だった。

危険な渡航に鑑真の弟子たちは誰も手をあげるものはいず、ならば鑑真が自ら渡日することとなったのだった。

渡航の失敗は難破や遭難だけでなく、密告による頓挫も数回あったとのこと。

6回目の渡航で来日した鑑真は66歳になっていた。

失明していたと伝わっていたが、完全な失明ではなかったという説もあり

そうだったらいいなあ。

日本への渡航を決意してから12年、その旅は苦難、困難しかなく、多くの弟子や仲間を失いながら来日。

益救嶋(屋久島)到着後、太宰府に入りその地の観世音寺に隣接する戒壇で初の授戒をした。

その後奈良の朝廷(754年)に入り東大寺に移り住み、東大寺大仏殿に戒壇を築き菩薩戒を授け、戒律制度が整われていったということ。

758年に大和上(鑑真が初めて)に任じられ僧綱の任が解かれ、自由に戒律を伝えられる配慮がなされた。

759年、新田部親王の旧邸宅地を与えられ寺を創建し、戒壇を設けたのが唐招提寺の始まりとなった。

金堂、奈良時代建立の寺院金堂としては現存唯一のもの。

この建物のシンプルな構造ながら、美しさの中に逞しさを強く感じ

特に正面の柱の佇まいには、一千年以上の時を支えてきた奇跡に感動を覚えた。

金堂には

中央に本尊・盧舎那仏坐像(国宝)

向かって右・薬師如来像(国宝)

向かって左・千手観音立像(国宝)

そして梵天・帝釈天立像(国宝)・四天王像(国宝)が鎮座する

お宝の宝庫です。

礼堂・東室

金堂

金堂の西側に戒壇があり、その前には薬草園が広がっていた。

鑑真は彫刻や薬草にも造詣が深く、その知識を日本に伝え残してくれた。

戒壇:出家者が正式の僧となるための受戒の儀式を行う場所

戒壇の塀沿いから正面の門前に立ち、中を見た光景に・・・

鳥肌がたった。

建物は江戸時代末期に焼失しており、3段の石段のみ残り再建はされていない。

現在はインドのサンチー式の古塔を模した宝塔が壇上に置かれている。

その宝塔の姿のせいか、一瞬どこか別世界の扉を開けたような不思議な

感覚になった。

西室跡から講堂へ。

鼓楼(国宝)

講堂 平城宮の東朝集殿を移築・改造したもの

その後鎌倉時代にも改造されているようだが、奈良時代宮廷建築の唯一の

遺構として極めて貴重なものであると。

講堂から東室・礼堂をすぎた正面に開山堂がある。

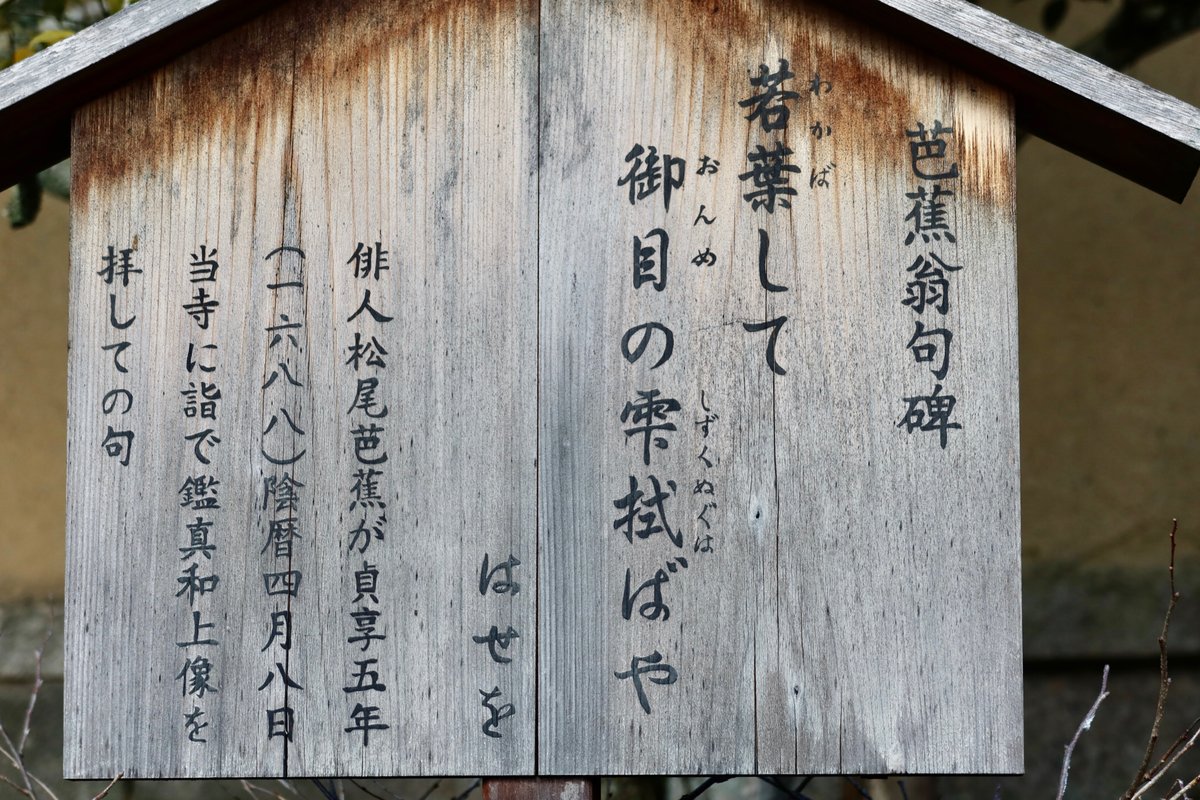

その手前にみーつけた!

松尾芭蕉の句

一度は拝見したい

鑑真像

伽藍北側に位置する御影堂。

こちらに鑑真上人坐像が納められている。

6月5~7日のみ公開。

東山魁夷による御影堂障壁画が奉納されている。

こちらもいつか拝見したい。

御影堂

御影堂から静かな杜を歩く

杜の中にひっそりと静かに佇むのが鑑真和上御廟

小さな門をくぐり見た光景も、これまた別世界の模様。

正面の小高くなった樹々の間の御廟。

享年76歳

苔むす杜に眠る鑑真上人、どんな思いで日本へ渡ってきたのか

そしてこの地で最期を迎え、故郷への思いはどんなだったのか。

全ては仏の教えのためなのか・・・

愚問である。

新宝殿前を通り宝蔵に出る。

経蔵、宝蔵(どちらも国宝)の構造がこれまた素晴らしく美しい!

組む

売店の南側にある弁天池と弁天社でほぼ一巡りして南大門に戻った。

唐招提寺も鑑真も有名すぎて、それなりに業績や尊さも認識していたが

改めて歩き、観て、読んで、想像すると

やはり行くつく想いは、先程の愚問。

どうしてそこまでしてこの地を目指せたのか・・・

それは夢や希望や、もちろん名誉ではなく、ただただ当然の仏の道を歩んだだけ。

仏教を広める(正しく)ためだった。

それをなんとなく感じることができた、唐招提寺伽藍と鑑真の軌跡。

昔読んだ、井上靖の『天平の甍』を思い出した。

御廟の池のほとりの石碑を見て

はじめ『天平の夢』と読めたのだが、よくよく見ると『甍』だった。

唐から命懸けて渡ってきた僧侶たち。

途中で命を落とした僧侶たち。

それでも鑑真がたどり着いてくれて、日本の仏教の戒律が整うことができた。

もし渡日できていなかったら・・・

これも意味のない疑問ね。

平安時代中期以降、戒律護持が廃れたため唐招提寺は衰亡し、

鎌倉時代にまた信仰や戒律復興の気運の高まりにともなって復興したとのこと。

時代を経た栄枯盛衰を見てきた天平の甍を仰ぎ見た

どんな世の中が正しいのか・・・

南大門を出て現実の世界に戻った。

春日山を望む

ちょっと西ノ京の散策及び唐招提寺の拝観と軽く思っていたのが

かなり深い歴史の旅になり、少々複雑な気持ちでお寺を後にした。

硯はまたの機会にしようかと思ったほど。

いや、これも何かの繋がりと思い直し、ならまちへ向かったのでした。

西ノ京に睡るは真の鑑

長い記事になりました。

最後までお付き合いいただきありがとうございます☁️

いいなと思ったら応援しよう!