「はやて(全)」に寄せて

読書について。

目の前の本に書かれていることは、自分ではないものであり、また、もしかして自分でもあったかもしれないものである。

読むことで自分からはなれたり、あるいは、もっとちかづいたりといった動きを繰り返しながら、手渡されたもの。

それは、私にとって、すぐになにかに活用できる代物ではない。今、ここで受けとったものの、全貌は見えない。そして、全てを受け取り切れていない可能性は高い。

それらを想う。

思いだして、今この手のひらにあることを見つめなおすために、感想というものを書く行為は、一つの手段として良い方法であると感じる。

今ここにあるもの。

そしてないもの。

創作の物語が描くのは、現実ではない心像風景である。

作者がどのような心のありかたに関心をよせているのか。

物語を共に歩むことで、みえてくる風景がある。

イメージを結んでいく。

作者は今、ここから少しはなれたところへバカンスへ出かけている。

遠い場所にいる方に、今更であるのかもしれない。

けれども、私からでてくるタイミングというものが「今」を自然に選んでいるのだから、そのようにしたいと思う。

geekさんのはやて(全)を拝読した。

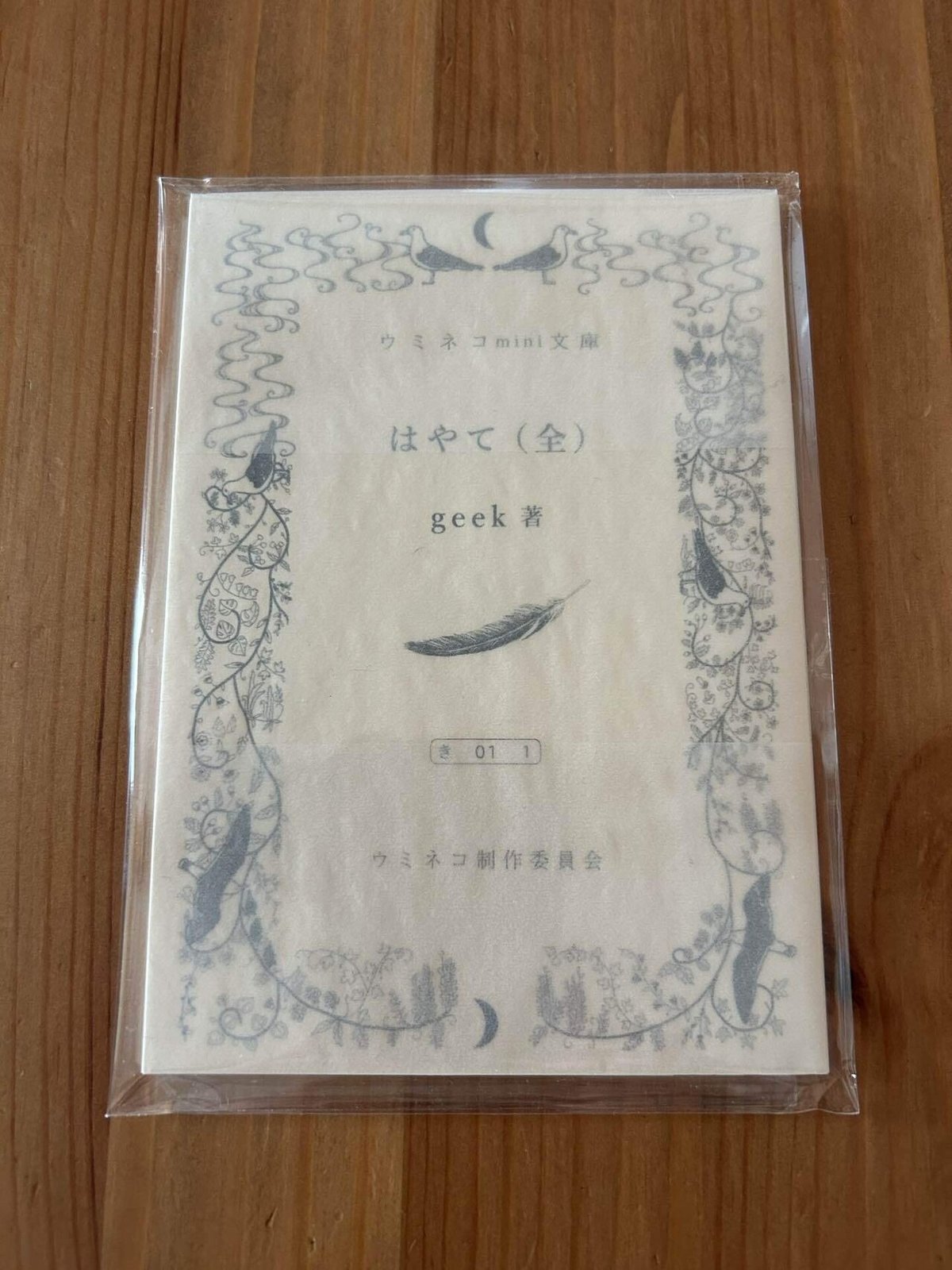

このお話は、以前、ウミネコ制作委員会さんから刊行されたウミネコ文庫の「ウミネコ童話集(二)」というオムニバス形式で描かれたお話の中の一つであった。

今回ページ数を増やしてmini文庫となってリリースされるというお話を伺って、私はその日がくるのをひそやかに待ち望んでいた。

昨年開催された12月の東京文学フリマ。

運よく、無事参加することができて、購入。

はりきりすぎて、奇しくもウミネコさんの一番最初のお客さんになってしまった。ぼんラジさんに「くまさん!」と驚かれたことは記憶に新しい。

ここから感想にうつりたい。

まず、私はgeekさんの紡ぐ文章が好きなのだ。

端的にひとことで言うとそうなる。

それ以上の理由はない。

ふれると、私の中に風が吹く。

それは背中をおすような力となるものであったり

からだを包むようなあたたかい質感であったり

時には、大事なものを忘れている私に

はっと気づかせて

目覚めを促すような

示唆的ななにかであったりする。

かきまぜられるようなものを、きっと、私は文章から求めている。

それは私が私に執着しないように。

かたくならないように。

しなやかに動くことを

無理やりおしつけるのではなく

もっと内側から湧き出てくるような

自然と揺さぶられるような

そういったものに出会いたい。

はやての加筆部分である、この箇所が好きだった。

はやては川の音を聞いています。村では田んぼに水をひくときに水の流れる音を聞いたことがありますが、川の音はそれとはちがって豊かな水が流れるのにふさわしいものでした。ためしに目を閉じてみました。川の音が聞こえてきます。川の音にまじって、走っているときには気づかなかった鳥の声や山に風わたる音も聞こえてきます。何も見えないのに、さまざまな音を聞いているうちに自分のまわりに世界が広がっていくように感じました。はやてはおどろいて目を開けました。目を閉じているのに世界が広がっていくなんてことは今までになかったからです。目の前には川が流れて、今まで走ってきた山道が見えます。そして、目を閉じていたときに聞こえていた音はどこかへ遠ざかってしまいました。

もう一度目を閉じてみました。こんどは周りの音が自分のなかに染み込んでくるような気がします。はやてにはすべてのものが歌っているように聞こえました。はやては目を閉じたままその歌に耳をすませました。山も川も木も鳥も、生きているものはそのいのちを歌っているのかもしれません。

村から出たことのないはやては、行く先々で、さまざまなあたらしいものに出会っていく。それは感覚や景色や想いや町や人であったりする。

普段耳慣れている田んぼの水をひく音が、瑞々しく流れる川の音に出会う事で、水という物体がちがった表情をみせることに、はやてはここで気づく。

そして視覚を遮断することで、よりいっそう「音」が近づいて、自分のなかに広がっていく。

はやてではないものが見たら、それはなんてことのない取るに足らない山道の風景であるのだろう。けれどもはやての中ではしずかに変容が起こっている。この場面以外にもそのような変容は見られる。

それをこのような表現で形にできることに、私は感銘をうけた。

また「もたざるもの」についてこの話は描かれているように思う。

はやては「ことば」を持たない。

そのかわりはやては強靭な「足」を持っている。

ことばを持たない人たちもいる。

言葉ができて、次に文字ができるわけですが、ところが無文字社会もあるわけです。たとえばケルトは文字を持たなかった。ケルトの研究者の鶴岡真弓さんと辻井喬さんが対談している本を見ていたら、ケルトの文明はすごく高いのに文字を持たなかった、ひょっとしたら、意図的に持たなかったのではないかと語っているのです。

なぜかというと、文字ができるということは便利な代わりに心の動きを限定するところがあるのです。

ことばがないからこそ、はやてが感じられる心の機微があるように思う。そして成しえたことがある。

私が弱ければ弱いほどあざやかに輝き、私が盲になればなるほど、私の視力は明らかになるだろう

お坊さまと番頭さんのはやてへの心遣いは、とても印象的なシーンである。

お坊さまははやてと「ことば」を介さなくとも、共にいる。お互いにすべてを伝えることなく、ただその場にいて、待つ。相手をまるごとそのまま受け入れる。それは共感から始めることではなく、違うものをおそれず、受け入れることからはじまっているように思う。

このシーンと対比的なのが、終盤のシーンである。

はやては村から消えてしまう。

社会がおりなす残酷さ。

ある集団が求める、達するべき基準に満たないものの生きづらさ。

自分が必要とされない孤独。

けれどもはやては、物語のあとも、おそらくどこかで生き生きと息づいていると私は思っている。

ひとは自己の精神の最も大きなよりどころとなるものを、自らの苦悩のなかから創り出しうるのである。知識や教養など、外から加えられたものとちがって、この内面からうまれたものこそいつまでもそのひとのものであって、何ものにも奪われることはない。

神谷恵美子は「生きがい」は「うばわれた」わけではなく、姿を変えて、「意識の周辺におしやられ、そこで存在し続ける」のではないかと問いかけている。

はやてがはやてであるためのものは、村では体現できなくなってしまっただけで、どこか彼方の地で、はやてはまた風を切りながら、自由に世界を駆け抜けている。

そんなことを、話を読み終えて、ただ私は願った。

※KaoRu IsjDhaさんの挿画、素敵でした。

ポストカードも大事にします。

いいなと思ったら応援しよう!