伊坂幸太郎『魔王』『モダン・タイムス』を読んで考えたことをつらつらと書く

「わたしはね、誰もが善人であるべきとは思わないし、悪いことをするのもアリだと思うけど、思い悩まない人が一番嫌いなの」 伊坂幸太郎『モダン・タイムス(下)』

このセリフを読んだ人は何を思うのだろう。

もっと正確に言うと、思い悩まず悪いことをする奴としてどんな人を浮かべるのだろう、と気になった。

悪びれもせず詭弁を述べる有名人?某週刊誌?ヤクザ?

思想によっては、官僚やGAFAやどこか特定の国を浮かべるのかもしれない。

しかし、『モダン・タイムス』の中での悪人とは無数の「仕事」をする人たちなんだ。大きなシステムの中で、誇りを持っているにしせよ、嫌味たらたらにせよ、命じられただけにせよ、とにかく自分の仕事をこなしている人たち。

(原罪とか悪人正機とか、全体主義の話、アイヒマンなんかを想像して、またそれね、と思った人ちょっと待った!まだ導入なの!)

たとえば、僕は依頼を受けて誰かの代わりに文章を書くわけだけども、これだってどこかの誰かを陥れるのに一役くらい買っているのかもしれない。

考えすぎと思う人もいるんだろうけど、これはほぼ間違いないことなんだ。

どうしてかというと、社会とか環境とかって、複雑極まりないシステムで、それぞれの影響力の差はあるのかもしれないけど、小さな部品全てが影響しあっているから。

ほら、バタフライ効果ってあるじゃない?

蝶の羽ばたきですら、うんと遠い地のハリケーンに影響しているんだよ。カオス理論って言うんだけど。

だったら、僕らのやっていることなんてあらゆる災害やら誰かの苦しみにつながっているに決まっている。逆も然りで、僕の一挙手一投足があらゆる奇跡や微笑みや喜びにも繋がっているんだろうけど。

✳︎

世界でもっとも貧しい部類の人たちや世界でもっとも治安の悪い地域で怯える人たちを想像してほしい。

いや、そんな大きな主語でなくても、たとえばあなたのすぐ近くにいるどうしようなもない事情で苦しんでいる人たちがいたとする。不当な扱いを受けている人とかがいたとする。

いや、間違いなくいるんだけど。

そして、もちろんその原因に自分も少しは絡んでいる。

さて、もし彼ら彼女らが僕らの無関心を知ったらどう思うだろう?めんどくさくて、あるいはどうでもよくて見て見ぬふりをしていたのがバレたら。

あるいは、僕らの中のポジティブ思考を猛プッシュする人たちを知ったらどう思うだろう?

「自分にどうしようもない範囲のことにクヨクヨしない!どうせ杞憂さ!ポジティブでいよう!ハッピー最高!!」

こんな具合の標語を掲げる人たちの主張を聞いたら?

達観していなければ、たぶん、うんざりするか、腹立たしく思うかじゃないだろうか。自分にどうしようもないことで苦境に立たされている(と思っている)人からすれば、せめて俺らの苦しみに想いを馳せろ!とはならないだろうか。

なるかもしれない。

りょーやとかいう貧乏ライターは、「ね、今度バーに行こうよ」「予算は?」「5000円くらいはするんじゃない」と誘ってきた貧困に無関心な友達にはちょっと腹が立ったらしい。「奢ってくれるなら喜んで!」と答えたら誘われなくなったので余計に、だそうだ。

✳︎

まあ、怒っているというのは冗談として。

ポジティブに捉える姿勢は、不道徳と言えるかを考えてみる。

それは違うんじゃないかという気がする。

世界の最後の一人が満足するまでみんなが「自粛モード」だったら、それこそ暗黒だ。こんなに辛気臭い世界はない。

だから、「葛藤していてもポジティブに振る舞え」というのが正しいのではというのが僕の仮説(正義なんて全て永遠に仮説なんだろうけど)。

システムのために個人が不当に痛めつけられる人がいるのを是としない。目の前に困っている人がいて、「仕事」や「常識」のためにそれを放っておくしかないのなら、せめて葛藤する。「考えろ、考えろ」と自分を急かす。

同時に、納得いかないことに気づいて何かに異を唱えるにしても、ユーモアを忘れてはならない。ユーモアを失っていないうちが、我を失っていない状態なんだ。

もし我を失ったなら、思想や理想や使命や仕事という「システム」に動かされ、誰かを殺してしまう。

『モダン・タイムス』から僕が学んだのは、そんなことだ。

ちなみに、この記事にユーモア成分が足りないのは、僕が我を失いかけているからなのかもしれない。

✳︎

ユーモアを忘れないこと、考えること

といったけど、両者が似ているという話をする。

少し前に千葉雅也さんの『勉強の哲学』という本が売れていたんだけど、その帯に「勉強とは変身である」と書かれていた。

なぜか?

今自分がどっぷりと浸かっている“ノリ”から離れようとするのが考えるということであり、勉強だからだ。

当然だと思って、疑いもしなかった“現実”。これがノリなんだけれど、そいつにボケとツッコミ(つまりはユーモア)でメスを入れて、別のノリへ移ってしまう。これが勉強というもんだ、ということらしい。

ここでいう、ボケは「こんな見方もできませんかね、あるいはこれならどうでしょ」と視点を増殖させるもの、ツッコミは「ホンマかいな」「そもそもなんでそうなっとるんや!」と疑いを挟むもの。

多様な見方の存在を知り、ついでに今の自分を取り囲む環境にツッコミを入れることでやっと、自分が癒着していた環境から自由になれるわけだ。

これには痛みを伴う。慣れ親しんだ環境から自分を引き剥がすのは、脛に貼ったガムテープを引っぺがすより痛い(ノリから離れるのをテープを剥がすので例えるのナンセンスに思えてきた…)。

だから、誰もがいつでもできるかというとなかなかそうはいない。

おまけに、あるノリから抜け出すってのは、ただ別のノリに移ったに過ぎないとも言えるんだから浮かばれない。

しかし!

安心してほしい。これまでに引き剥がしたノリは、もう痛みを伴わなくとも、ひょいと簡単に乗り移れる。完全に以前のノリと癒着した状態には戻れないけど、そのノリにいる人の考えや行動がおおよそ理解できる。

だから、ユーモアを忘れないこと、考えることなんだ。

✳︎

さらに脱線する。

環境への癒着、そっからユーモアによって離れるのが勉強。

といったけれど、環境に癒着した状態ってどんな状態なんだろう。

僕の中で、真っ先に浮かぶのは、何かを信じている状態。何かを信じているために、客観的になれない状態だ。

でもさ、よくよく考えてみてよ。客観とか中立とか、そんなの嘘じゃん。

なぜなら、人間は有限の存在だし、それぞれ固有の体を持っているから。

できることに限りがあるから、優先順位をつけざるを得ないし、そもそも全てを知ることはできないから、どうしても偏った範囲の情報から考えるしかない。自分の体が引き受ける痛みや快楽を全く無視するのも不可能だろう。

さっきの千葉さんも、勉強は有限だと言っている。僕らの知覚や生きていられる時間には限界がある。だから、結論は出せない。判断を保留しておくしかないんだと彼は主張している。

つまり僕らは、いつまで経っても、完全に中立になったり、客観的になったりはしない。

脳がちぎれるくらい考えに考えても、たくさん本を読んでも、僕らにできることは、せいぜいある一つの信仰から別の信仰にくらがえするようなことに過ぎない。勉強しても、別のノリへと移動するだけってことだね。

ただ、勉強した人は知っている。

自分が今すがっている考え方や前提となるルールはある一つのノリに過ぎないということを。

✳︎

今自分のいるのがノリの一つに過ぎないと知っているということは、どういう状態か。

足元がぐらぐら落ち着かないような状態だから、不安で憂鬱で仕方がないだろうと想像できる。冒頭の話で言うなら、いちいち自分の仕事に葛藤して苦しむようなことになるわけだ。

実際、僕もよく苦しんでいる。

それを顔に出していることもよくある。なんか不機嫌そうな、体調が悪そうな、「なんか怒らせちゃったかな」と周りに思わせてしまうような態度をダダ漏れにしていた。恥ずかしいことに。

それはよくなかったなというのが『モダン・タイムス』を読んで感じたことだ。さっき言っていたユーモアの話ね。

で、もう一つ、かといって今自分の信じていること(今のノリ)を軽く見ていいわけではないということも学んだ。

なんというか、前回、前々回の恋愛でボロボロに傷ついたからといって、今の彼女に猜疑心いっぱいで向き合った方がいいとは思えないし、「もう恋なんてしない!!」なんて言うのも違う気がする感じと言えばいいのか。

『モダン・タイムス』で主人公の妻は夫の浮気を疑うとヤクザを派遣して主人公の腕をへし折ったするんだけども、それでも彼は別れない。別れるなんて言ったら殺されるからというのもあるけど、たぶんそれだけじゃないんだよな。

千葉さんは「勉強はマゾヒズムだ」とも言っていたけど、まさにそんな感じ。

たぶん、傷つくつもりじゃなきゃ本当には学べないんだよ。

目の前にいる異性が最良だとは、そりゃ限らない。でも、こっちが相手を信じてみないと相手だって心を開かないだろうし、ちょっと自分の意に沿わないことを相手がしたら「最良の相手ではないからだ」と結論づけてしまう。そうして、今の自分の属する環境・常識・仕事に固執し、より強固に癒着していく。

それはお断りだから、僕は相手を理解できなくても、当面は信じて付き合ってみる方だ。そうしたらいずれ、「あぁ、そういうことか」となるかもしれない。「クソ、時間を無駄にした」と思う可能性もあるけど。

まず一度付き合っていこうと決めた相手なら、好きでいようとしてみる。ただし、ユーモアを忘れない。たまには、腕をへし折られても離婚を選ばない自分を笑ってもみる。つまり、考えることは忘れない。

なんの話だっけ。

✳︎

考えるという言葉の語源を知っているだろうか?

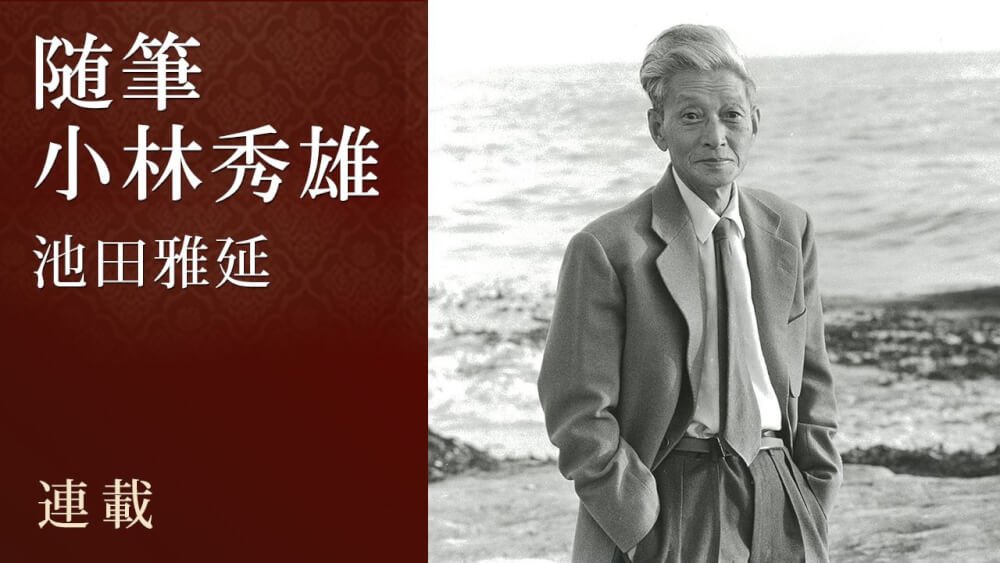

小林秀雄曰く、考ふの語源は「か身交ふ(かむかふ)」で、彼に言わせると「考えるとは、物に対する単に知的な働きではなく、物と親身に交わる事」「今はまだ見えていないものを見、感じられていないものを感じるために、相手と全身でつきあうこと」だ。

つまり、考えることと信じることは不可分だと言える。信じることを「覚悟」と言い換えてもいいかもしれない。

だって、今はまだ見えないこと、感じられないことを損得で計算することはできないからね。もちろん、コントロールすることもできない。そんな物と付き合おうっていうんだから不合理極まりない。

「かむかふ」のは、合理的に正しいからではなく、個人的な感覚としてそうすると決めたから、というわけだ。

そして、個人的な感覚に基づいているからこそ、責任が伴う。

浮気を疑うと腕をへし折ってくる妻と付き合うだけでも大変なのに、合理性の欠片もなく「僕はこの人を愛し、も少し付き合い続ける」と決めた責任も伴うわけだから理不尽なくらいだ。

考えるとか、信じるとか、覚悟するって、それくらいしんどいことだ、とも言える。

✳︎

「かむかふ」人は、『モダン・タイムス』の中の“悪人”のように「仕事だから」「そういうことになっている」という理由で逃げたりしない。

大きなシステムの中にはいながらも(システムの中にいない人はいない)、目の前で困っている人がいたら「細かいことは考えず救う」し、そういう「小さな目的」のために生きている。

「大きな目的」のため——社会のため、国家のため、地球のためとか?——にしか行動しない人は、結局は自分も巨大なコロニーの中の1匹のアリに過ぎないと気づく。

大きな目的から見れば、どんな人の役割も単なる交換可能な一部品に過ぎないのだ。だから簡単に人を殺せるし、自分を殺せる。

小林秀雄さんもこう言っている。

信ずるということは、責任を取ることです。(略)。信ずるという力を失うと、人間は責任を取らなくなるのです。そうすると人間は集団的になるのです。 小林秀雄『学生との対話』

まあ、だから、ちょっとは合理的じゃないこともやった方がいいのかもね。

手始めに、好きな人やなんとなく気になったもの、考えてみようという気になったことにとことん向かい合う覚悟を決めて。

それから、だんだん、怖いなとか、危なさそうとか、合わないなと思えてきて、葛藤するようになっても、決してユーモアを忘れず、最初の自分の直感を信じて考え続けるんだ。

そうすると、新たなノリに移動することができ、これまでのノリに自在に飛び移れるようになる。

おまけとして、おそらくもっとユーモアのセンスがある人になれるし、もっと寛容な人になれる。

あぁ、ユーモアさえ忘れそうなくらい耐え難かったら逃げてもいいんじゃないかと思うよ。

というわけで、長かったけど、結論。

葛藤して笑え!信じて考えろ!

いいなと思ったら応援しよう!